第一章 若葉の色の出会い

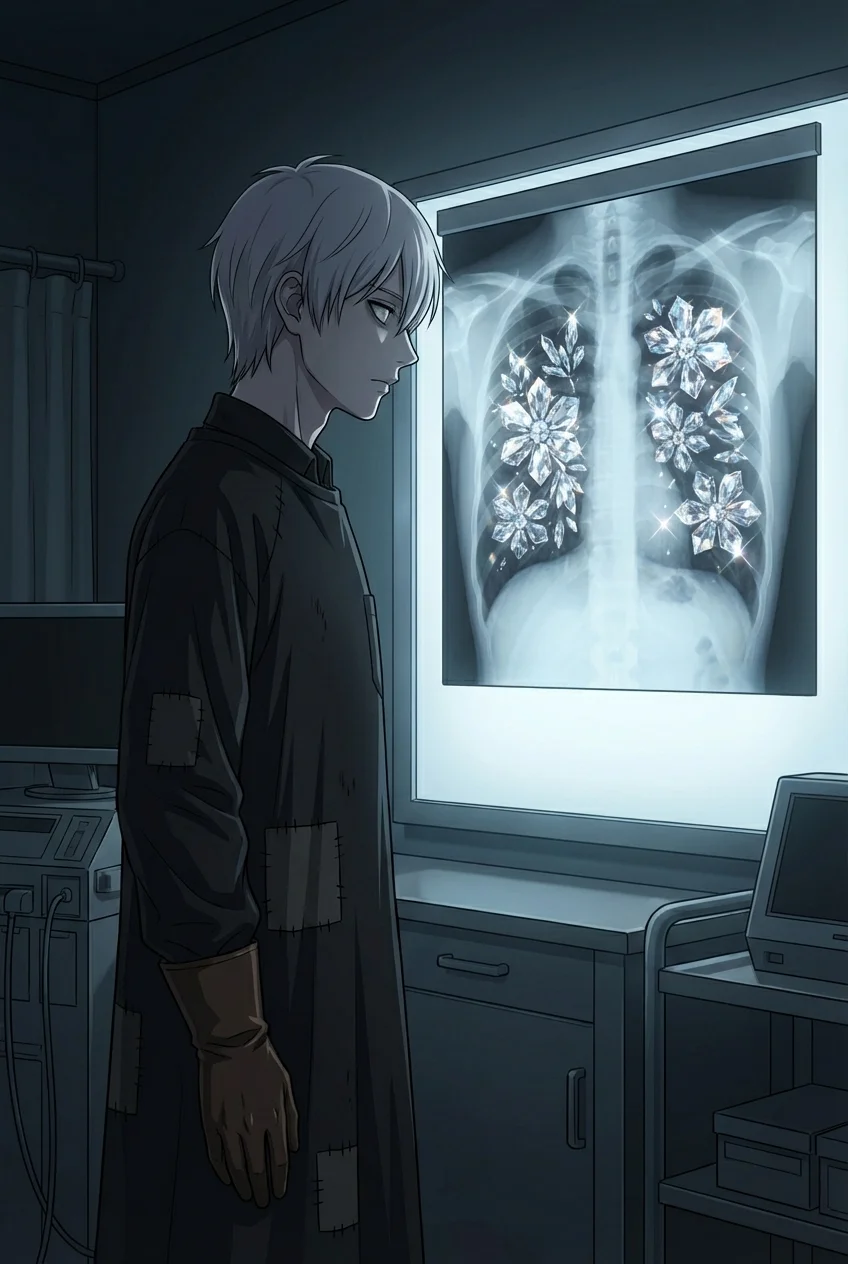

僕の左腕には、生まれつき奇妙なデジタル時計が埋め込まれている。冷たい青白い光を放つそれは、僕自身の生命の残り時間ではない。他者へ向ける『愛の寿命』だ。誰かを愛し、その想いが深まるほどに数字は加算されていく。だが、その祝福と見紛う光は、僕の生命そのものを秒単位で削り取る呪いでもあった。愛とは、僕にとって緩やかな自殺に他ならなかった。

だから、人と深く関わることを避けて生きてきた。古書の黴とインクの匂いが染みついた図書館の片隅が、僕の定位置だった。静寂は友であり、物語は恋人だった。その日も、僕は高い書架の影に身を潜め、ページを繰る音だけを世界との接点にしていた。

不意に、すぐ傍らで軽やかな息遣いがした。顔を上げると、一人の女性が背伸びをして、僕が読んでいる本のすぐ上の棚に手を伸ばしていた。陽光を透かしたような柔らかな髪。その指先が目当ての本に触れた瞬間、世界から音が消えた。

彼女が、ゆっくりと僕を振り返る。

その瞳の奥に、色が見えた。春の嵐が過ぎ去ったあとの、濡れた若葉のような、生命力に満ちた鮮やかな緑色。それが彼女の『最も純粋な心の色』だと、魂が理解した。人生で一度きりの『運命の出会い』。伝説は、真実だったのだ。

左腕が、じくりと熱を帯びる。見れば、静止していたはずの数字が、静かに、しかし確実に動き出していた。

愛が芽生え、時が削られていく。始まりの合図だった。

第二章 錆びない鏡と移ろう色

彼女の名前はユナといった。太陽の下で咲く花のように、屈託なく笑う人だった。僕らは言葉を交わし、時間を重ね、互いを知っていった。ユナといる時間は、色褪せた僕の世界に鮮やかな色彩を与えてくれた。公園のベンチで交わす他愛ない会話、彼女が淹れてくれる珈琲の湯気の香り、繋いだ指先の温もり。そのすべてが、僕の腕の数字を加速させ、同時に僕の命を蝕んでいった。

僕はいつも、祖父から譲り受けた掌サイズの『錆びない真鍮の鏡』を携帯していた。それは、相手の『心の色』を、その時々の正確な色合いで映し出す不思議な鏡だった。だが、その色を他者に語る術はない。禁忌を破れば、愛は永遠に失われる。この鏡は、僕だけの秘密であり、僕だけの真実だった。

ユナと会うたび、僕はこっそりと鏡を覗き込んだ。そこに映る若葉の色は、僕の愛が本物であることの証明であり、心の支えだった。

しかし、ある夕暮れのことだった。茜色に染まる空の下、別れ際にユナの笑顔を見送った後、いつものように鏡を覗き込んだ僕は息を呑んだ。鏡面に映っていたのは、もはや若葉の緑ではなかった。空の色をそのまま吸い取ったかのような、激しく燃える夕焼けの赤。

心臓が冷たい手で掴まれたようだった。不変のはずの『心の色』が、なぜ?

胸に生まれた小さな染みは、拭い去ることのできない不安となって、僕の心を静かに侵食し始めた。

第三章 疑惑のプリズム

ユナの心の色は、それから万華鏡のように変化し続けた。

ある日は、深い海の静寂を湛えた藍色。

またある日は、真夏の太陽に向かって咲く向日葵の黄色。

雨の日のアスファルトを思わせる、物悲しい灰色の日さえあった。

僕は混乱した。僕の愛が、彼女の心をかき乱しているのだろうか。それとも、この出会いそのものが、世界の法則から外れた、あってはならない過ちだったのだろうか。増え続ける『愛の寿命』の数字と、反比例して急速に失われていく僕の生命。そのアンバランスな現実が、僕の疑念を増幅させた。

「カイ、最近、何か考え事?」

ユナが心配そうに僕の顔を覗き込む。彼女の純粋な眼差しが、罪悪感となって胸に突き刺さる。僕は曖昧に笑って誤魔化すことしかできなかった。

僕の態度の変化は、繊細な彼女を傷つけているようだった。僕らの間には、目に見えない薄い壁が生まれ始めていた。鏡を覗くたびに変わる色。それは僕にとって、愛の不確かさの象徴となり、彼女への不信感を育てる毒となっていった。愛している。なのに、信じられない。この矛盾が僕を苛み、身体は日に日に熱を失っていった。

第四章 零れ落ちる砂

季節が秋に移ろう頃、僕の身体は限界を迎えつつあった。頻繁に起こるめまい。絶え間ない倦怠感。歩くだけで息が切れ、指先はいつも氷のように冷たかった。零れ落ちる砂時計のように、僕の命は確実に尽きかけていた。

その夜は、激しい嵐だった。窓を叩きつける雨音と、遠くで轟く雷鳴が、僕の不安を煽る。高熱に浮かされた僕は、ベッドの上で身動き一つ取れずにいた。

「カイ! しっかりして!」

朦朧とする意識の中、ユナの悲痛な声が聞こえる。彼女が僕の腕を握りしめた。その瞬間、僕はすべてを悟った。ああ、見られてしまう。この呪われた数字を。

彼女の息を呑む音が、嵐の音を突き抜けて鼓膜に届いた。

「……これ、なに……?」

震える声が問う。

「カイの時間……数字が……減ってる……?」

世界の法則も、禁忌も、もはや意味をなさなかった。彼女は見てしまったのだ。僕の愛が、僕の命を喰らっているという、残酷な真実を。

ユナの顔から、すっと表情が消えた。その瞳に映ったのは、悲しみでも驚きでもなく、すべてを理解してしまった者の、底なしの絶望だった。彼女は静かに立ち上がると、雨音の中に消えていった。

第五章 鏡が映した真実

ユナが去り、僕の世界は再び色を失った。いや、以前よりもっと深く、昏いモノクロームの世界に突き落とされた。自己嫌悪と後悔が、鉛のように身体にのしかかる。もう、どうなってもいい。そう思った。

三日後、嵐が嘘だったかのような晴れた朝、ドアをノックする音がした。そこに立っていたのは、少しやつれたユナだった。しかし、その瞳には、嵐の後の空のように澄み切った、強い決意の光が宿っていた。

彼女は何も言わず、僕の手にあの『錆びない真鍮の鏡』を握らせた。促されるまま、僕は鏡面を覗き込む。

そこに映っていたのは、今まで見たことのない、不思議な色だった。若葉でも、夕焼けでも、海の藍でもない。それは、僕の左腕で明滅するデジタル数字の光、そのものを反射したかのような……きらめく、冷たい銀色だった。

「あなたの時間を、真似てたの」

ユナが、静かに口を開いた。

「あなたの腕の数字が、少しずつ増えていくのを見てた。それがあなたの愛の形なんだって思った。だから、私の心も同じように形を変え続ければ、あなたに等しいだけの愛を返せるんじゃないかって……。でも、それがあなたの命を奪っていたなんて、知らなかったの」

彼女の心の色が変化していたのは、不安定さの表れではなかった。僕の『愛の寿命』という特殊な愛の形を理解し、それに寄り添うために、彼女自身が必死に愛の形を模索し、変化し続けていた証だったのだ。

第六章 一つの生命

涙が、堰を切ったように溢れ出した。疑念も、恐怖も、後悔も、すべてが温かい涙に溶けていく。僕は震える腕でユナを強く抱きしめた。ごめん、と、ありがとう、という言葉にならない想いが、胸の奥から込み上げる。

その瞬間、僕の左腕が灼けるような熱を発した。見れば、『愛の寿命』を示す数字が、見たこともない速度で猛烈に増加していく。それと同時に、僕自身の生命は、最後の蝋燭が燃え尽きるかのように、急速に失われていった。

だが、死の恐怖はなかった。ユナの腕の中で、僕は安らかな気持ちだった。

その時、奇跡が起こった。

ユナの心の色――僕の残り時間を映していた銀色の光が、僕の腕の数字と激しく共鳴し始めたのだ。眩い光が部屋中を満たす。やがて、僕の生命寿命の減少が、ぴたりと止まった。代わりに、僕らの『愛の寿命』を示す一つの数字だけが、まるで心臓の鼓動のように、ゆっくりと、しかし力強く点滅を繰り返していた。

恐る恐る真鍮の鏡を覗き込む。そこに映っていたのは、もはや銀色ではなかった。僕の生命の青白い光と、ユナの魂の温かな光が完璧に溶け合った、名状しがたい、慈愛に満ちた新しい光の色だった。僕らの命は、本当に一つになったのだ。

第七章 運命を超えた夜明け

世界の法則は、僕らの前で沈黙した。人生で一度きりの『運命』という言葉は、もはや僕らにとって意味をなさなかった。僕らは自らの手で、運命を超越し、愛の新しい定義を創り出したのだ。

僕らの前には、共有された一つの寿命が横たわっている。それが永遠と呼べるほど長いのか、あるいは瞬きする間に終わるほど短いのか、誰にもわからない。

けれど、不思議と不安はなかった。掌の中の真鍮の鏡には、二人の魂が融合した証の色が、静かに、そして永遠に輝き続けている。

窓の外が、白み始めている。夜の闇を溶かし、新しい世界の夜明けを告げる光が、僕らの部屋にそっと差し込んだ。僕らは言葉を交わすことなく、ただ互いの存在を確かめ合うように、静かに寄り添っていた。秒針の音はもう聞こえない。ただ、そこには、二つで一つの、穏やかな鼓動だけが響いていた。