第一章 透ける指先と消えた時計塔

リアムの指先が、また透けていた。古びた図書館の書架に並ぶ、革張りの背表紙。そのざらついた感触を確かめようと伸ばした指が、まるで陽炎のように揺らめき、向こう側の樫の木目を映し出している。彼は静かに手を引いた。焦りも、驚きもない。ただ、空っぽの井戸を覗き込むような、鈍い諦観が胸に広がっていく。この『心象迷彩』と呼ばれる呪いは、物心ついた頃からの彼の孤独な伴侶だった。感情が凪ぐほどに、彼の身体は世界との境界を失っていくのだ。

「またか、リアム。集中しないと、本と一緒に君まで書庫の奥に消えてしまうぞ」

背後から、年老いた館長のしわがれた声が飛んできた。振り返ると、その顔には心配の色が滲んでいる。リアムは曖昧に頷き、実体を取り戻そうと意識を集中させた。指先に血が通い、確かな輪郭が戻ってくる。彼はこの図書館の司書補として、失われゆく記録を守ることを仕事にしていた。皮肉な話だ。自分自身の存在すら危ういというのに。

この世界は、忘却を糧にその形を変える。人々が何かを忘れ去るたび、それにまつわる物理的な存在が地図の上から消滅するのだ。昨日の大通りが今日は瓦礫の山に、馴染みのパン屋が忽然と姿を失うことも珍しくない。そして人々は、それが最初から存在しなかったかのように、新しい日常を受け入れる。

仕事を終え、リアムが街に出ると、空にぽっかりと穴が空いていた。いつもそこにあったはずの、街の象徴である大時計塔が、影も形もなく消え失せていたのだ。錆びた鉄の匂いも、定刻を告げる厳かな鐘の音も、もうない。人々は何も気づかずに広場を通り過ぎていく。まるで、そこに数十年間立ち続けていた建造物の記憶など、初めから誰の頭にもなかったかのように。虚しさが押し寄せ、リアムの足元がアスファルトにじわりと溶け込み始める。その時だった。

「……あったのに。昨日まで、確かに」

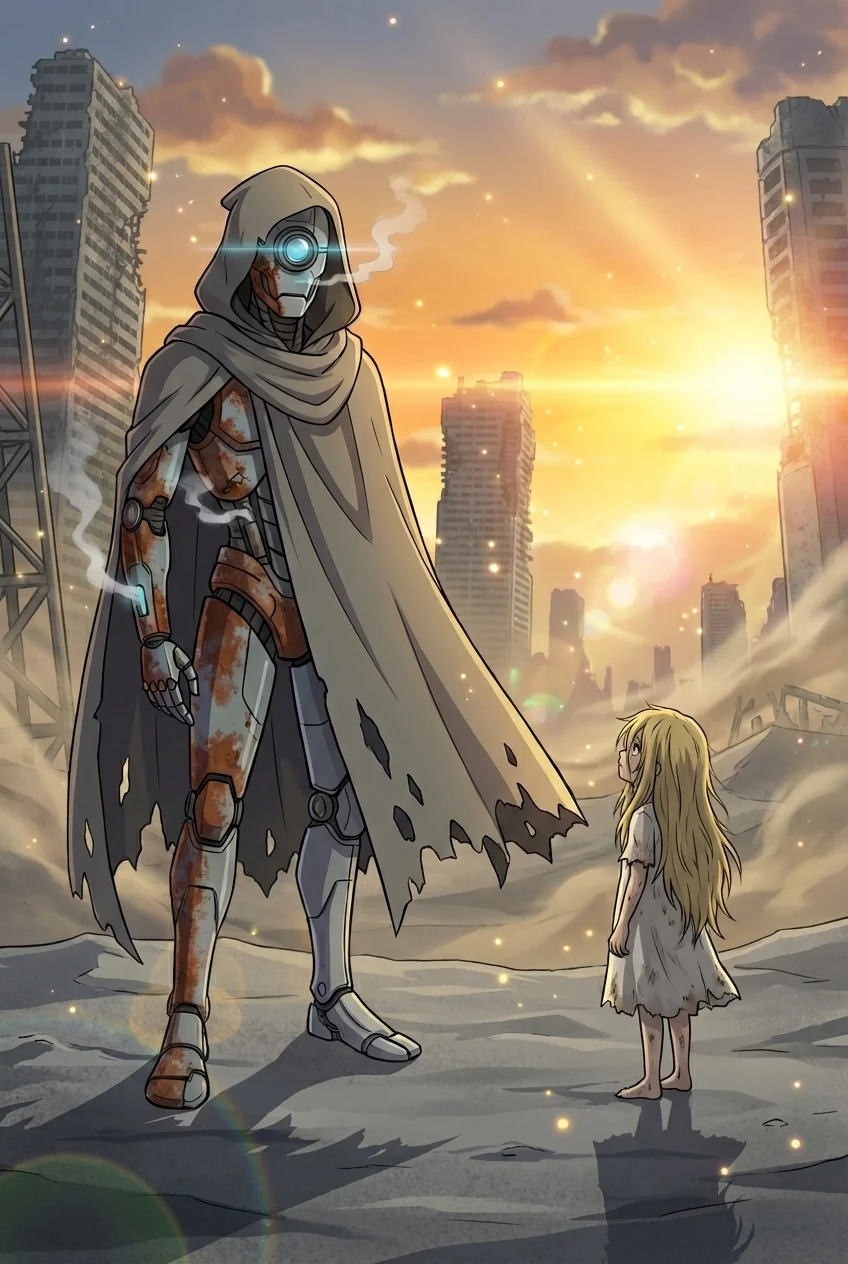

呟きが聞こえた。見ると、広場の中心で一人の少女が膝をつき、消えた時計塔があった場所をじっと見つめている。彼女だけが、世界の異変に気づいていた。栗色の髪を風になびかせ、その瞳にはリアムがとうに失くしてしまった、強い悲しみの色が宿っていた。

第二章 誰かの涙の色

少女はエラと名乗った。彼女はリアムを、街の外れにある蔦の絡まる小さなアトリエへと案内した。中に入ると、壁一面に並べられた棚に、様々な色と形をした鉱石が、柔らかな光を放って浮遊していた。

「これは『記憶の結晶』。人が強い感情を抱いた瞬間の光景を、永遠に閉じ込めておけるの」

エラはそう言うと、棚から一つ、夕焼け色に輝く結晶を手に取り、リアムに差し出した。彼がそれを受け取った瞬間、温かい光が溢れ出し、脳内に鮮やかな光景が流れ込んできた。夕日に染まる街並み。広場を行き交う人々の笑顔。そして、空高く聳える大時計塔が、重厚な鐘の音を響かせている。それは、ついさっき失われたばかりの世界の姿だった。

「どうして、君だけが覚えているんだ?」リアムの問いに、エラは少し寂しそうに微笑んだ。

「私の家系は、記憶を守る『記憶術師』なの。でも、もう私一人だけ。この『大忘却』はあまりに速すぎて、誰も抗えない」

彼女のアトリエは、失われた世界の墓標だった。忘れ去られた公園の噴水、友との別れの夕暮れ、初めて恋をした日の桜並木。結晶の一つ一つが、誰かが大切にしていたはずの記憶を懸命に抱きしめている。リアムが結晶に触れるたび、他人の喜びや悲しみが流れ込み、彼の凍てついた心に小さな波紋を広げた。気づけば、彼の指先は、ここに来てから一度も透けていなかった。確かな質量と温度を持って、彼自身のままでいられた。

エラは言った。「世界が消えるのは、『忘れられた存在』の力が弱まっているからだという伝説があるわ。世界を安定させるために、自らの全てを記憶の奔流に捧げた、始まりの英雄。その存在すら、もう誰も覚えていない」

その言葉を聞いた時、リアムの胸の奥が、ずきりと痛んだ。

第三章 忘却の足音

『大忘却』は、まるで飢えた獣のようにその勢いを増していった。ある朝、リアムが目を覚ますと、図書館の西棟がごっそりと消え失せ、断崖絶壁になっていた。人々はそれを「元々そういう設計だった」と認識し、何事もなかったかのように崖沿いの通路を歩いている。

世界の崩壊と歩調を合わせるように、リアムの心象迷彩も深刻化していた。感情の揺らぎを少しでも見失うと、左腕が完全に透明になり、背景の壁紙の模様が浮かび上がる。エラが彼の名を呼び、その手を強く握りしめることで、彼はかろうじて自分の輪郭を保っていた。

「このままじゃ、世界も、あなたも消えてしまう」

エラの声は震えていた。彼女は古い文献を指し示し、一つの可能性を口にする。

「世界の中心にあるという『始原の図書館』。そこに行けば、きっと何か分かるはず。あらゆる記憶の源流が、そこには眠っているというわ」

道はとうに失われていた。地図は役に立たない。だが、エラは結晶に残された断片的な記憶を頼りに、道なき道を進むことを決意した。リアムは頷いた。透けて消えかかった自分の手を見つめる。このまま無為に消え去るくらいなら、何かに抗ってみたい。エラと共にいる時だけ、自分が人間でいられるような気がした。

第四章 世界の礎

旅は過酷を極めた。記憶の欠落によって生まれた空間の歪みや、存在そのものが曖昧になった土地を抜け、『始原の図書館』に辿り着いた時、二人は疲弊しきっていた。そこは、静寂に支配された巨大な石造りの建造物だった。時間の流れすら止まっているかのような、荘厳な空気が漂う。

図書館の最奥。二人は一枚の巨大な石盤を発見した。古代の文字で、この世界の法則がびっしりと刻まれている。エラが震える指でその文字をなぞり、解読していく。そして、彼女の顔から血の気が引いた。

「違う……伝説は、全部……」

石盤に記されていた真実は、残酷なものだった。『忘れられた存在』は過去の英雄などではなかった。それは、世界がその安定を保つために、定期的に求められる「生贄」の呼称。人々が記憶を失い続けるこの世界は、誰か一人の「巨大な記憶」を新たな動力源、つまり礎として捧げさせることで、かろうじて成り立っていたのだ。『大忘却』とは、世界の礎が枯渇し、新たな礎を求めて世界そのものが暴走している状態に他ならなかった。

そして、石盤の最後にはこう記されていた。

『礎たる資格を持つ者は、世界との境界が曖昧なる者。その魂は、万象の記憶を受け入れる器となる』

リアムは自分の腕を見た。半ば透け、図書館の石壁と一体化しかけている。心象迷彩は呪いではなかった。それは、彼が次の『忘れられた存在』になるための「資格」の証だったのだ。世界が、彼を喰らおうとしていた。

第五章 僕が君に遺すもの

「僕が行く」

リアムの言葉は、静かだったが揺るぎなかった。

「嫌よ!そんなの、あなたがいなくなるってことじゃない!あなたのいない世界なんて、私には意味がない!」

エラは泣きながらリアムの胸を叩いた。彼女の涙が、リアムのシャツに染みていく。その温かさが、彼の心を締め付けた。彼はエラの頬にそっと触れる。その指先は、今までにないほど確かに、実体を持っていた。

「エラ。君と出会って、僕はたくさんの感情を知った。喜びも、悲しみも。君がいたから、僕は消えずにここまで来られた。だから、今度は僕がこの世界を守りたい。君のいる、この世界を」

彼は懐から、まだ何も宿っていない、透明な『記憶の結晶』を取り出した。それをエラの手に握らせる。

「僕が消えたら、この結晶に君の記憶を込めて。君が覚えていてくれるなら、僕は完全に消えたりしない。君の記憶の中で、生き続けられる」

それは、彼の最後の嘘だった。彼が『忘れられた存在』となれば、彼に関する全ての記憶は、この世界から、もちろんエラの記憶からも、綺麗さっぱり消え去るのだ。だが、そうしなければ彼女は前を向けないだろう。

リアムは図書館の中心にある祭壇へと歩みを進めた。振り返ると、涙に濡れたエラが、絶望と愛情の入り混じった瞳で彼を見つめていた。リアムは、彼女の姿を目に焼き付けるように見つめ、生涯で最も優しい笑みを浮かべた。

「さよなら、エラ」

彼が祭壇に手を置くと、眩い光が身体を包み込んだ。リアムの身体が金色の粒子となり、世界に溶けていく。彼の冒険、彼の苦悩、彼が抱いたささやかな喜び。その全てが、人々の失われた記憶を補うように、世界へと吸収されていった。

エラは彼の名を叫んだ。

「リアム!」

しかし、その声は虚しく響くだけだった。彼女の脳裏から、彼の笑顔が、声が、名前が、ゆっくりと薄れていく。なぜ自分は泣いているのだろう。なぜ、胸がこんなにも痛むのだろう。彼女は、その理由さえ、忘れてしまった。

第六章 名前のない宝物

世界は、嘘のように平穏を取り戻していた。消えた街並みは元に戻り、人々は当たり前の日常を謳歌している。『大忘却』など、初めからなかったかのように。

エラは、街の図書館で司書として働いていた。アトリエにあった結晶は、なぜか全て光を失っていたが、それでも彼女はそれらを大切に保管していた。時折、理由のわからない、胸を抉るような喪失感に襲われることがあったが、それが何なのかは分からなかった。

ある日の午後、古い本の整理をしていると、机の引き出しの奥から、一つの美しい結晶が転がり出てきた。それは彼女のものであるはずなのに、全く見覚えがない。掌に乗せると、まるで生きているかのように温かい。

ふと、結晶に光が灯った。

その中に映し出されていたのは、夕焼けに染まる空の下で、少しはにかみながら、優しく微笑んでいる見知らぬ青年の姿だった。

その光景を目にした瞬間、エラの頬を、一筋の涙が理由もなく伝っていった。

彼女は彼の名前を知らない。彼が誰で、なぜ微笑んでいるのかもわからない。

けれど、この結晶が、この世界で何よりも大切な、自分だけの宝物だということだけは、魂が理解していた。

エラは結晶をそっと胸に抱きしめ、窓の外を見上げた。空は、あの結晶の中で見た光景と同じ、美しい憶色に染まっていた。