第一章 静寂という名の聖域

真夜中、シーツを握りしめる私の指関節は白く浮き上がっていた。

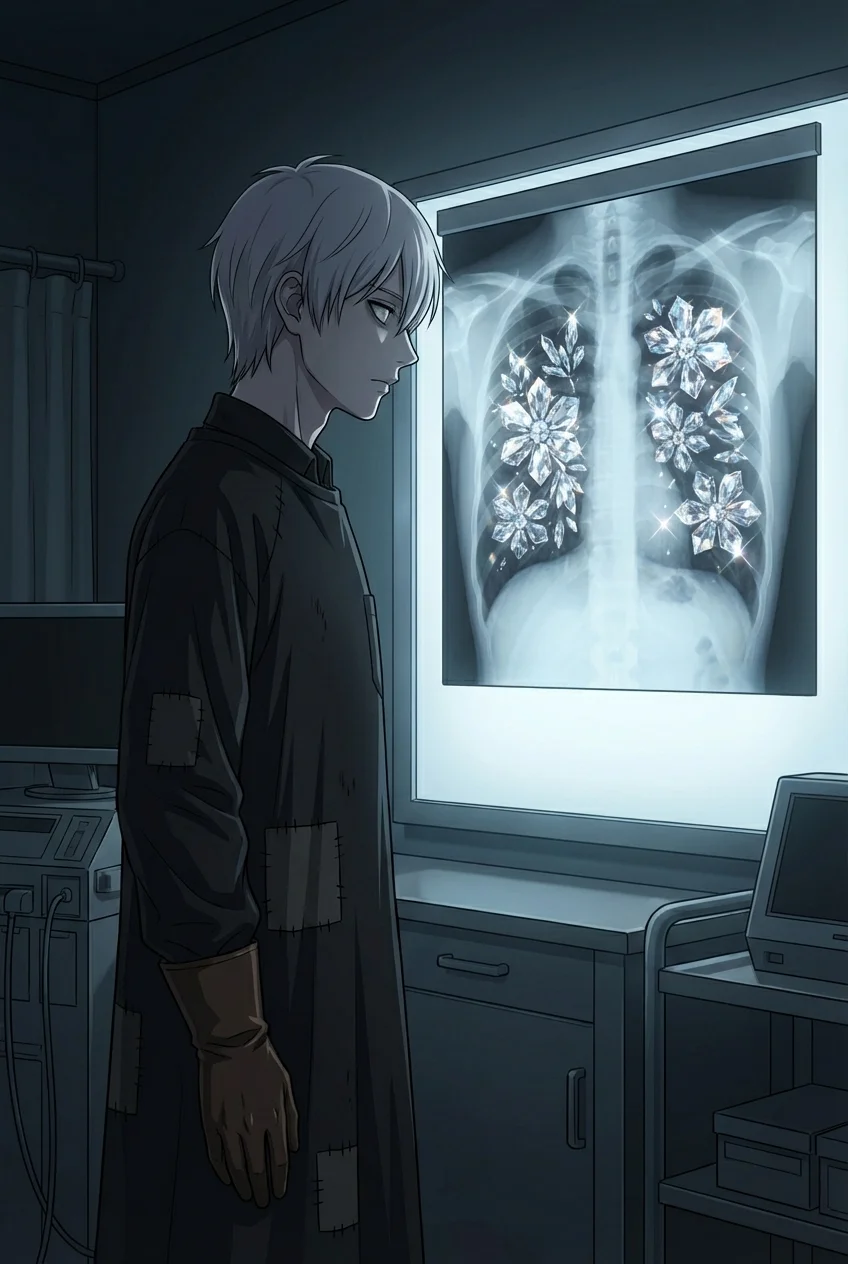

呼吸をするたびに、肋骨の裏側に焼きごてを当てられたような激痛が走る。

隣で眠る男――瀬名悠真の寝息は、規則正しく、あまりにも穏やかだ。

「……っ」

喉の奥で悲鳴を殺す。脂汗がこめかみを伝い、枕を濡らした。

これが『魂の契約』の代償だ。パートナーが秘密を抱え、嘘をつくたびに、契約者の肉体には相応の罰が下される。

悠真、あなたは今、夢の中でさえ私を騙しているの?

安らかな寝顔を見つめる。端正な顔立ち、少し伸びた前髪。私の心を読む能力(ギフト)をもってしても、彼の内面だけは分厚い鉛の扉に閉ざされたように読み取れない。その「読めなさ」こそが、かつては救いだったのに。

私の記憶は、この痛みの淵から、あの騒々しくも孤独だった日々へと遡る。

かつての世界は、ヘドロのような騒音に満ちていた。

満員電車の湿った空気の中、私の脳内には他人のどす黒い本音が汚水のように流れ込んでくる。

目の前の席を妊婦に譲ったサラリーマン。表面上は善意の塊だ。だが、その脳裏には『チッ、偽善やっとけば周りの覚えもいいだろ。座りたかったのによ、邪魔なんだよ腹ボテが』という、粘着質な罵倒が渦巻いている。

あるいは、公園で野良猫に餌をやる老婦人。『早く死になさい、苦しんで死になさい。あの人が私を置いて死んだみたいに』という呪詛を、餌に混ぜ込むように念じている。

人の善意の皮を剥げば、そこにあるのは腐臭を放つエゴと殺意だ。

私は常に吐き気を堪え、ノイズキャンセリングのヘッドホンで耳を塞ぎ、それでも脳に直接響く「声」に精神を削り取られていた。

だから、あの日の古書店は、まるで深海だった。

雨宿りで飛び込んだ、カビと古紙の匂いがする薄暗い店内。

狭い通路で、一冊の画集を取ろうとして、彼の手と指先が触れ合った。

その瞬間。

鼓膜を圧迫していた数千のノイズが、ふつりと消滅したのだ。

世界から音が消えたのではない。彼、瀬名悠真という存在の周囲だけが、真空のように澄み渡っていた。

色彩が変わった。灰色に濁っていた視界が、彼を中心にして、静謐な青色へと塗り替えられていくような感覚。

皮膚を撫でる空気が、棘を含んだ風から、滑らかなビロードへと変化した。

「あ、すみません」

彼は微笑んだ。その笑顔の裏に、何があるのか分からない。

計算? 欲望? 軽蔑?

何も聞こえない。そこにあるのは、底知れぬ静寂だけ。

恐怖よりも先に、私はその「静けさ」に陶酔した。この人のそばにいれば、私は息ができる。

その直感が、間違いの始まりだったのだろうか。

今の私は、彼の「静寂」が生み出す暴力的な痛みに、内臓を食い荒らされている。

第二章 見えない迷宮

『魂の契約』は、区役所の無機質な窓口で行うような手続きとは質感が違った。

街外れの古い教会。湿気た木の床がきしむ音。

老神父が差し出した羊皮紙は、動物の皮特有の生々しい感触を残していた。インク壺から漂うのは、鉄錆と、どこか焦げたような甘い匂い。

私たちが署名の代わりに落とした血の雫が、紙の上でじゅわりと滲み、混ざり合った瞬間の寒気を覚えている。あれは祝福の震えではなく、引き返せない場所へ踏み入れた警告だったのかもしれない。

契約から半年。私の体は、原因不明の激痛によって蝕まれていた。

朝、キッチンでコーヒーメーカーがコポコポと音を立てる。

トーストが焼ける香ばしい匂いの中、悠真が背後から私を抱きしめる。

「おはよう、律。今日は顔色がいいね」

その言葉が耳に届いた瞬間、心臓を万力で締め上げられるような衝撃が走る。

マグカップを取り落としそうになる手を、必死で止める。

(嘘つき……!)

彼が「愛している」と振る舞うたびに、私の体は警鐘を鳴らす。

顔色がいい? 嘘だ。鏡の中の私は、憔悴しきって幽鬼のようだ。

彼がそれを知らないはずがない。

なのに、なぜ平気な顔で嘘をつく?

「律? どうしたんだ」

私が胸を押さえてうずくまると、彼は心配そうに覗き込んでくる。

その瞳。何も映していない、静かな瞳。

私の能力は、相変わらず彼の心を読めない。だが、その沈黙の奥底で、彼が何か巨大な質量を持った「秘密」を隠していることだけは、この痛みが証明している。

浮気だろうか。借金だろうか。

それとも、私の能力に気づき、この苦痛を楽しんでいるのだろうか。

疑心という毒が、血液に乗って全身を巡る。かつて心地よかった彼の静寂が、今は不気味なブラックホールのように私を飲み込もうとしている。

ある雨の夜、限界は唐突に訪れた。

スマートフォンが震える。悠真からのメッセージ。

『ごめん、急なトラブルで今日は帰れない。会社に泊まる』

文面を目にした瞬間、眼球の裏側を針で刺されたような痛みが走り、私はその場に膝をついた。

明確な、真っ黒な嘘。

契約の反動(バックラッシュ)が、私の神経を焼き切ろうとしている。

「……許さない」

私はレインコートをひっかけ、ふらつく足取りで玄関を出た。

雨はアスファルトを叩きつけ、都市の汚れた空気を洗い流すように激しく降っている。

私はスマホのGPSアプリを起動した。共有設定にしている彼の居場所を示す青い点は、オフィス街ではなく、隣町の総合病院の敷地内で点滅していた。

病院?

看護師と密会でもしているのか。それとも、女が入院しているのか。

冷たい雨が頬を打ち、涙と混じり合う。

痛み止めなど効かない。この苦しみを終わらせるには、彼の嘘を暴き、契約を破棄するしかない。

第三章 断罪のナイフ

病院の裏庭は、深夜の闇に沈んでいた。

街灯の頼りない光が、濡れたベンチと、そこに座る人影をぼんやりと浮かび上がらせている。

悠真だった。

傘も差さず、ずぶ濡れのスーツ姿で、彼はただ虚空を見上げていた。

その横顔は、私が知っている「優しい夫」のものではなかった。能面のように感情が削ぎ落とされ、それでいて全身から悲痛な叫びが聞こえてきそうな、圧倒的な孤独を纏っていた。

「……悠真」

雨音に負けないよう、声を張り上げる。

彼は弾かれたように肩を震わせ、ゆっくりとこちらを振り返った。

私を認識した瞬間、その目に浮かんだのは狼狽だった。

「律……? どうして、ここに。雨の中、そんな格好で」

「仕事じゃ、なかったのね」

私が告げると同時に、ズキリ、と胸が軋む。彼がまた、何かを誤魔化そうとして言葉を飲み込んだからだ。

「痛い……っ! やめて、もう嘘をつかないで!」

私は叫び、駆け寄って彼の胸を両手で強く叩いた。

「あなたが隠し事をするたびに、私の体がどうなるか知っていたでしょう!? 気づかないふりをしていただけでしょう!」

悠真は抵抗しなかった。されるがままに私を受け止め、その表情を苦渋に歪めた。

その顔を見て、私は確信した。彼は知っていたのだ。

私の体調悪化と、彼の秘密がリンクしていることを。私が苦しむと分かっていて、それでも彼は沈黙を選んだ。

「あんたなんか、死ねばいい!」

心にもない罵倒が口をついて出る。

彼を突き飛ばすと、彼は泥水の中に膝をついた。泥にまみれたスーツ。雨に濡れた髪が額に張り付いている。

彼は弁解しなかった。ただ、酷く静かな声で言った。

「……ああ。そうだな。君の言う通りだ」

開き直るようなその態度に、私の理性が弾け飛ぶ。

「何よそれ……! 私がどんな思いで、あなたの心を読もうとしていたか! 読めない不安の中で、それでもあなたを信じようとしていたか!」

「ごめん」

「謝らないで! 真実を言ってよ! 女がいるならそう言えばいい。私に飽きたなら、そう言って契約を破棄してよ! この痛みで私を殺すつもり!?」

悠真は、血が滲むほど唇を噛み締めていた。

そして、泥に汚れた手で、懐から一通の封筒を取り出した。

ビニール袋に厳重に包まれた、茶封筒。

「これを渡せば、君の痛みは消える」

悠真の声は震えていた。

「でも、君を……地獄へ突き落とすことになる」

「今が地獄よ!」

私は彼の手から封筒をひったくった。

ビニールを破り捨てる。中の書類が雨に濡れるのも構わず、私はそれを広げた。

第四章 愛の真実

街灯の薄明かりの下、無機質な明朝体の文字が目に飛び込んでくる。

大学病院のロゴ。

そして、『診断書』の文字。

視線が紙面を滑る。

難解な医学用語の羅列。

だが、一番下の備考欄に書かれた一文だけは、残酷なほど簡潔だった。

『手術不能。余命、六ヶ月程度と推測される』

思考が凍結した。

雨音が遠ざかる。

呼吸の仕方を忘れたように、肺が痙攣する。

「……う、そ」

文字が滲む。雨のせいなのか、涙のせいなのか分からない。

私は書類を握りしめたまま、悠真を見下ろした。

彼は泥水に膝をついたまま、祈るように両手を組んでいた。

「契約の直後の検査で分かった」

悠真の声は、雨音にかき消されそうなほど弱々しかった。

「言えなかった。やっと契約を結んで、君は『幸せだ』って笑っていたから。僕が死ぬと知ったら、君のその笑顔は消える。残された時間を、悲しみと、死へのカウントダウンだけで塗りつぶしたくなかった」

「だからって……」

「それだけじゃない」

悠真が顔を上げる。

その瞳は、初めて見るほど弱く、揺らいでいた。

「怖かったんだ。君に知られることが」

「……え?」

「君が真実を知れば、君は僕を『夫』としてではなく、『死にゆく可哀想な人』として見るようになる。君の瞳から愛が消えて、憐憫だけが残るのが怖かった」

彼は震える手で、自分の顔を覆った。

「君が原因不明の痛みに苦しんでいるのを見て、僕は……心のどこかで安心していたんだ」

「安心……?」

「君が痛がるのは、契約が生きている証拠だ。君の痛みが強ければ強いほど、僕たちの繋がりは強固で、僕がまだ『生きて』君を愛しているという証明になる……。君の苦痛を、僕の存在証明にしていたんだ。僕は、君の優しさに甘えて、君を傷つけることで、自分自身の死の恐怖から目を逸らしていた。最低な人間だ」

人間の、あまりにも利己的で、生々しい弱さ。

聖人君子のような自己犠牲ではない。

そこにあったのは、自分が忘れ去られることへの根源的な恐怖と、愛する人の痛みを糧にしてでも繋がりを実感したいという、醜いほどのエゴだった。

でも。

なぜだろう。

その醜さが、どうしようもなく愛おしかった。

私の胸を苛んでいた鋭利な痛みは、もう消えていた。

代わりに、胸の奥から熱い塊が込み上げてくる。

彼は、私の心が読めないことを利用して、必死に「強い夫」を演じ、その裏で子供のように怯えていたのだ。

私は泥だらけの地面に膝をつき、悠真の体を強く抱きしめた。

「ばか……。大馬鹿よ、悠真」

私の腕の中で、彼の体が硬直する。

「憐れんだりしない。可哀想なんて思わない。私は、あなたを愛してる。あなたが死ぬその瞬間まで、いいえ、死んだ後だって、私はあなたを『夫』として愛し抜くわ」

「律……」

「隠さないで。痛みも、恐怖も、全部私にちょうだい。私はあなたの心が読めないのよ? 言葉にしてくれなきゃ分からない。……もう、一人で震えないで」

悠真の喉から、獣のような嗚咽が漏れた。

彼は私の背中にしがみつき、子供のように泣きじゃくった。

雨と泥と涙が混じり合い、私たちは互いの体温を確かめ合うように、強く、強く抱きしめ合った。

第五章 光の先へ

いつの間にか、雨は上がっていた。

雲の切れ間から覗いた月が、濡れたアスファルトを照らし出している。

街灯の明かりが水たまりに反射し、足元には無数の光が揺らめいていた。

私たちは、互いに支え合うようにして立ち上がった。

私の胸にあった「痛み」は消滅していた。

だが、『契約』が消えたわけではない。

私と悠真の間には、今も確かに魂の繋がりがある。ただ、それはもう鋭利な楔ではなく、血管のように温かく脈打つ循環(ループ)へと変わっていた。

彼の死が回避されたわけではない。

診断書の事実は覆らない。半年後か、あるいはもっと早く、別れの時は訪れるだろう。

それでも、世界はこんなにも美しかった。

「帰ろう、律」

悠真が私の手を握る。その掌は冷え切っていたが、力強かった。

「うん。帰ろう」

水たまりに映る街の光が、まるで黄金色の川のように、私たちの進む道を照らしている。

それは魔法でも奇跡でもない、ただの物理現象だ。

けれど、今の私には、それが二人の未来を祝福する『心の灯』に見えた。

悠真の心は、相変わらず読めない。

その静寂の奥に、死への恐怖がまだ巣食っているのか、それとも私への愛で満たされているのか、言葉なしでは分からない。

だが、それでいい。

分からないからこそ、私たちは言葉を交わし、肌を重ね、信じようと足掻くのだ。

すべてが見通せる透明な世界よりも、霧の中で手を繋ぎ合うこの不確かな温もりこそが、私たちが選んだ愛の形なのだから。

「ねえ、悠真」

「ん?」

「明日の朝は、フレンチトーストにして。焦がさないでね」

私が言うと、悠真は少しだけ驚いた顔をして、それから柔らかく笑った。

その笑顔には、もう何の曇りもなかった。

「分かった。善処するよ」

夜明け前の静かな通りを、二つの影が並んで歩いていく。

沈黙は、もう孤独ではない。

それは、私たちが共有する、優しく、どこまでも深い愛の言葉だった。