第一章 地図にない薄明の都

右足が、ズブりと沈んだ。

確かな石畳の感触があるはずだった。だが、ブーツに伝わってきたのは、ねっとりと足首に絡みつく泥濘(ぬかるみ)の冷たさだけだ。

リラ・トレイルブラインドは、顔に貼りついた濡れ髪を乱暴に払いのけ、手元の紙片を睨みつけた。帝国地理院発行、最新版大陸図。そこには太く赤いインクで「サザンクロス街道・全舗装」と記されている。太陽の位置は正午。影は真北へ伸びているはずだ。

リラはゆっくりと顔を上げた。

眼前に広がっていたのは、賑やかな交易都市の石垣ではない。半ば崩壊し、苔に覆われた灰色の尖塔群と、足元から湧き上がる乳白色の霧だった。

「……地図が、間違っているのよ」

震える声で呟き、ブーツを引き抜く。泥がごぼりと音を立てた。

認めるわけにはいかない。右へ曲がろうと意識すれば身体が勝手に左へ旋回し、直進しようとすれば螺旋を描いてしまう己の特異体質を。三日前、酒場の親父に「この道をまっすぐ」と言われて自信満々に歩き出した結果が、このザマだ。

その時、リラの鼓膜の奥で、キーンという鋭い金属音が鳴り響いた。

耳鳴りではない。気圧が急激に下がったときのような、頭蓋骨を内側から圧迫する不快感。

視界の端がぐにゃりと歪む。色彩が褪せ、風景がセピア色の古い写真のように荒い粒子へと分解され始める。

吐き気がした。胃の中のものが逆流する感覚ではなく、自分という存在の輪郭が曖昧になり、大気に溶け出してしまいそうな浮遊感。

ここは「薄い」。

世界の構成要素である「時間」の密度が極端に欠乏している。

懐で、何かが暴れた。

リラが慌てて取り出したのは、掌に収まる真鍮の塊。『無名の羅針盤』。

ガラス蓋の中で、磁針が生き物のようにのたうち回っている。東西南北などお構いなしに回転していた針が、突如として痙攣を止め、霧の奥、今にも崩れそうなアーチの向こうを凝視するように指し示した。

リラは唾を飲み込み、その方角へ足を向けた。

一歩進むごとに、耳元の金属音は、さざめきへと変わっていく。

鼻腔を突くのは湿った苔の匂いではない。焦げた香辛料、乾いた羊皮紙、そして何千人もの人間が吐き出す熱気。

(見えて、いる――)

石畳の上を、陽炎のような人影が行き交う。鮮やかな朱色の衣を纏った商人たちが、半透明の腕を振り上げて値を叫ぶ。車輪のない荷車が、重力に逆らって滑るように通り過ぎる。

彼らは過去の残像だ。時間が摩耗したこの場所では、歴史という地層から古い記憶が染み出し、現在の上に二重露光のように焼き付いている。

普通なら恐怖で足が竦む光景だ。だが、リラは目を細め、その喧騒に耳を澄ませた。

頭痛が、心地よい律動に変わる。

彼女の脳髄が、彼らの発する「意味不明な音の羅列」を、自動的に解体し、再構築していく。数千年前に滅びた『暁の文明』の言語体系が、リラの神経回路をショート寸前まで焼きながら、意味のある言葉となって流れ込んでくる。

『星は巡り、罪は沈む。語られぬ言葉だけが、明日への橋を架ける』

路地裏で遊ぶ透けた子供たちが、わらべ歌のように口ずさんでいた旋律。

リラは懐から手帳を引き抜き、震える手で走り書きした。

「また、この詩……」

意図せず迷い込む『時間の薄い場所』には、決まってこの詩の断片が遺されている。まるでパン屑のように、迷子の彼女をどこかへ誘導するかのように。

羅針盤が熱を帯び、リラの指を焦がす。

針が指す先、崩れた壁面に埋め込まれた石碑には、幾何学模様が刻まれていた。

リラが触れると、指先から電流のような痺れが走る。模様が文字として脳裏に浮かび上がる。

「『第三の詩節。我らが過ちは、時を留めようとしたこと。流れを堰き止め、永遠を望んだ傲慢』」

読み上げた瞬間、羅針盤の側面にある歯車がひとりでに回転し、カチリと音を立てて噛み合った。

これはただの遺物ではない。リラという「鍵」が近づくことで駆動する、精巧な装置だ。

「私がここに来たのは偶然じゃない。私のデタラメな足取りさえも、計算の一部だって言うの?」

リラは唇を噛んだ。自分の意志で歩いているつもりで、実は巨大な手のひらの上を転がされているような屈辱。

だが、それ以上に彼女を突き動かすのは、抑えがたい知的好奇心だった。この廃墟の幻影たちが、何を伝えようとしているのか。その真実を知るためなら、泥にまみれることなど些細な代償に過ぎない。

足元の自分の影が、薄墨のように頼りなくなっていることに気づき、リラは背筋を凍らせた。

長居は危険だ。彼女自身もまた、この「止まった時間」の一部として保存されてしまう前に。

リラは霧の中を駆け出した。背後で、かつての住人たちの幻影が、何かを乞うように手を伸ばしてくる気配を感じながら。

第二章 時の澱(おり)に囚われて

旅は、逃走と彷徨の繰り返しだった。

目指したはずの雪山の僧院は、気づけば熱帯の湿地帯に変わり、安全な街道を選んだはずの足は、断崖絶壁の獣道を踏みしめていた。

リラの「方向音痴」は、もはや呪いの域に達していた。彼女の身体は、安定して時が流れる「現在」を拒絶し、世界のほつれ目である『薄い場所』へと、磁石のように吸い寄せられていく。

数週間前、リラは砂に埋もれた地下聖堂の幻影に捕まりかけた。

そこでは、恰幅の良い老女の幽霊が、湯気の立つスープを大鍋で煮込んでいた。

連日の野宿で乾パンと干し肉しか口にしていなかったリラの鼻腔を、炒めた玉ねぎと濃厚なブイヨンの香りが暴力的に刺激した。

「お上がり。旅の疲れにはこれが一番だよ」

老女の笑顔は、幼い頃に死に別れた祖母にどこか似ていた。

リラはふらふらと近づき、差し出された木椀を受け取った。温かい。手のひらに伝わる熱だけは本物だった。

一口、啜る。

――味が、しなかった。

舌の上で感じるはずの塩気も、野菜の甘みも、喉を通る液体の感触すらない。ただ、冷たい灰を飲み込んだような空虚な感覚だけが、胃袋に落ちていく。

なのに、脳だけが「美味しい」と錯覚し、幸福感で満たされていく。

『ここにいればいい。飢えることも、迷うこともない』

老女の目が、慈愛に満ちた泥のような暗黒でリラを覗き込む。

このまま座り込んでしまえば楽になれる。スープの味を知る必要などない。永遠に続く「満腹の夢」を見られればそれでいい。

リラの手から、力が抜けかけた。

ジュッ、と肉が焼ける音がした。

「――っ!」

激痛が意識を覚醒させる。懐の羅針盤が、高熱を発して胸元の皮膚を焼いていたのだ。

『行け。留まるな』

そう言わんばかりに、針は狂ったように出口を指し示している。

リラは涙目で椀を叩き落とした。スープが床にこぼれると同時に、それはただの砂塵となって消えた。

「ごめんなさい……私は、まだお腹を空かせていたいの」

リラは老女の悲しげな視線を振り切り、出口へと這いずった。

その痛みが、今も胸に残っている。

リラは、羅針盤に刻まれた詩の断片を指でなぞった。

「『悲しみは石に刻むな。喜びを風に乗せよ。固定された真実は、やがて呪いとなる』……」

あの老女も、かつては生きた人間だった。誰かを愛し、食事を作り、そして死んだ。だが、その日常への未練が時を止め、彼女を永遠にスープを煮続ける「呪い」に変えてしまったのだ。

「行かなきゃ」

リラは、爛れた胸の火傷をさすりながら、再び荒野へと踏み出した。

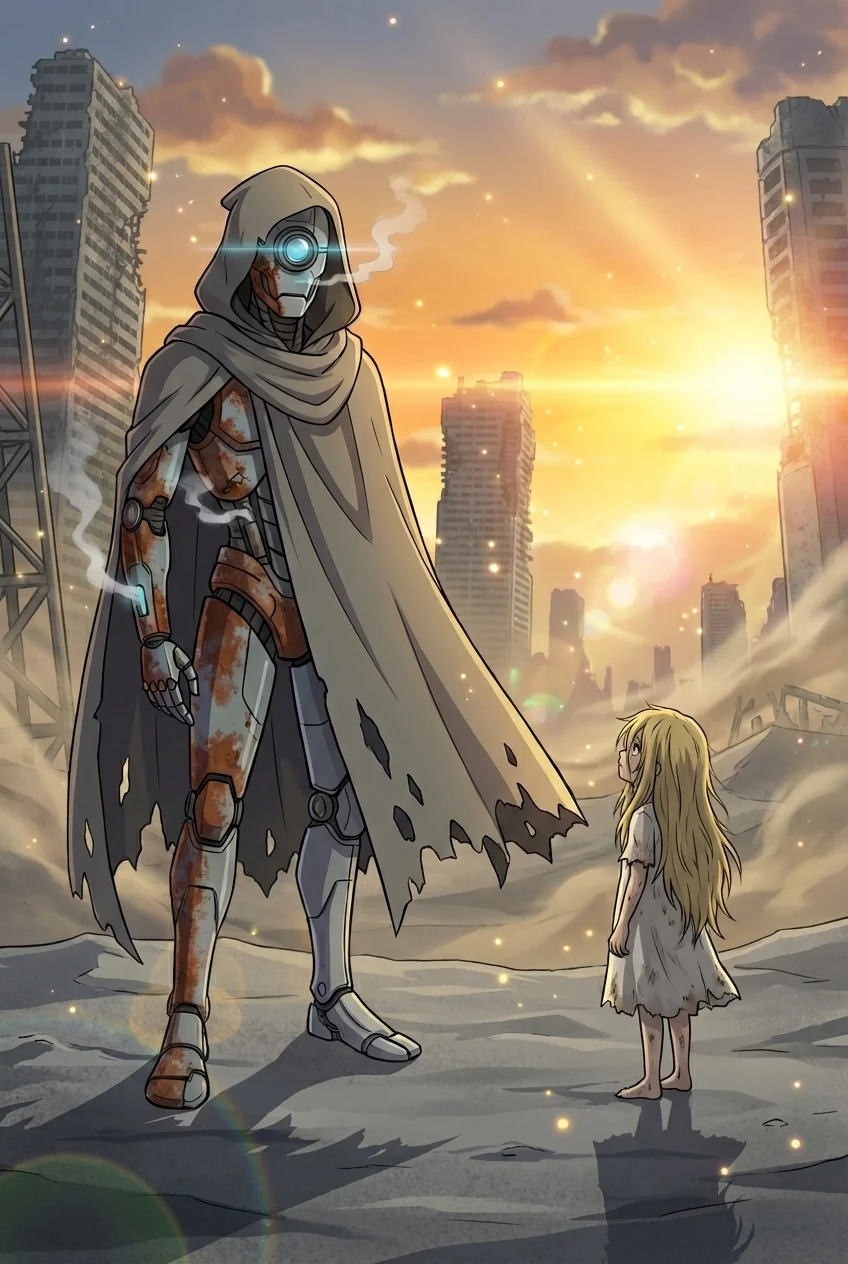

第三章 終焉の地、あるいは始まりの座

世界の果て、『虚無の岬』。

そこは、風景画を切り刻んで無造作に繋ぎ合わせたような場所だった。

重力の法則が乱れ、巨大な岩塊が風船のように宙を漂っている。空には太陽の代わりにオーロラ色の亀裂が走り、耳元では常にガラスが割れるような音が反響していた。

一歩踏み出すたびに、足元の地面が砂漠から氷原へ、そして石畳へと明滅する。強烈なめまい。

リラは、浮遊する岩を飛び移りながら、中心に浮かぶ『時の玉座』へと辿り着いた。

そこには、最後の石碑があった。

だが、リラは息を呑んだ。

「……ない」

石碑の上半分が、無惨に砕け散っている。肝心の詩の部分が欠損し、ただの台座と化していたのだ。

「嘘でしょ……ここまで来たのに」

膝から力が抜け、その場に崩れ落ちる。

最後の詩節がなければ、詩は完成しない。意味が繋がらない。

これまでの旅、あの泥の味も、火傷の痛みも、すべて無駄だったのか。

その時、手の中で羅針盤が硬質な音を立てた。

針が動かない。ただ一点、リラ自身を指したまま静止している。

リラはハッとして、散乱したノートを広げた。これまで集めた詩の断片。

第一節、第二節、第三節……。

彼女は言語学者だ。文法、統語論、韻律。それらを総動員して、欠けた言葉を推測しようとする。だが、どう組み合わせても意味が通じない。論理的な整合性が取れないのだ。

「待って……」

リラは顔を上げた。浮遊する岩、ねじれた空。

この世界を作った『暁の文明』の人々は、時間を歪めた。彼らの思考は、直線ではない。

「私は、どうやってここに来た?」

真っ直ぐ来ようとして、螺旋を描いた。右に行こうとして左へ行った。

私の「方向音痴」は、欠陥じゃない。

あれこそが、彼らの思考回路そのものだったとしたら?

リラはノートのページを破り、地面に並べた。一直線ではなく、円環状に。そして、時計回りではなく、逆回りに。

常識的な文法ではあり得ない配置。だが、リラの本能が、その奇妙な配列に「正解」を見出していた。

「逆説……そう、彼らは進むために戻り、語るために沈黙した」

リラは、欠損した最後の言葉を、知識ではなく、自身の「迷い」から導き出した。迷い続けたからこそ見える景色、遠回りしたからこそ拾えた言葉。

彼女は震える声で、その、誰も知らないはずの詩節を紡いだ。

『時は流れる水のごとし。留めれば腐り、放てば海となる。

我らが知識、我らが記憶、すべてを風に還そう。

未完成こそが希望。未知こそが道。

恐れるな、迷い子よ。君の迷いこそが、新たな世界を織りなす糸となる』

瞬間、世界が裏返った。

光が溢れたのではない。

せき止められていたダムが決壊したかのように、凄まじい質量の「時間」が噴き出したのだ。

リラの身体を、暴風のような奔流が貫通する。

視界いっぱいに、数千年の歴史が高速で再生される。人々の営み、喜び、悲しみ、死、そして再生。それらが亡霊としての形を失い、純粋な「情報」の粒子となって大気中に拡散していく。

頭蓋骨がきしむほどの情報の流入。リラの脳内にあった、古代語を翻訳する特殊な神経回路が、その負荷に耐えきれず、焼き切れていくのを感じた。

激痛と共に、深い安堵があった。

(ああ、還っていく……)

停滞していた時間が動き出し、腐っていた水が清流となって海へ注ぐ。

もう、誰も同じスープを煮続けなくていいのだ。

終章 羅針盤は未来を指す

頬を撫でる風には、確かな潮の香りが混じっていた。

目を開けると、そこにはただの、風化した遺跡があった。空には亀裂などなく、抜けるような青が広がっている。

浮遊していた岩は地面に落ち、ただの石塊として転がっていた。

圧倒的な静寂。しかしそれは死の静けさではなく、波の音と海鳥の声に彩られた、生きた世界の静けさだった。

リラは、足元の羅針盤を拾い上げた。

あれほど熱を帯び、狂ったように回転していた針は、今は静かに北を指している。

正確無比な、ただの方位磁石。

「……読めない」

手元のメモ帳を見たリラは、小さく笑った。

そこに書かれた古代文字は、今の彼女にはただの不思議な模様にしか見えなかった。

頭の中にあった「翻訳機」は、役目を終えて消滅したのだ。彼女はもう、天才言語学者ではない。ただの、方向音痴な旅人だ。

だが、胸のつかえが取れたような、清々しさがあった。

「知識は風に乗った。もう、私が通訳する必要はないわね」

世界中に散らばっていた『薄い場所』は消え去り、そこに封じられていた叡智は、誰もが触れられる歴史として大地に定着しただろう。

リラは立ち上がり、ブーツの砂を払った。

さて、どこへ行こうか。

帰るべき家はない。仕事道具だった才能も失った。

だが、手の中の羅針盤は、地図の端、何も描かれていない空白の海域を指しているような気がした。

そこには道などない。

だからこそ、間違えようがない。

リラは、ポケットから帝国地理院の地図を取り出すと、それを破り捨て、風に放った。

紙片は白い鳥の群れのように、水平線の彼方へと舞い上がっていく。

「迷子になるには、いい天気」

リラは大きく息を吸い込み、道なき荒野へ向かって、最初の一歩を踏み出した。