第一章 琥珀色のテイスティング

私の舌は、呪われていると同時に、祝福されていた。

他人が遺した品にそっと触れ、指先を唇に運ぶ。すると、その持ち主が抱いた「愛の記憶」が、万華鏡のような味覚となって口内を満たすのだ。初恋の淡いレモンパイの味、秘密の逢瀬のビターチョコレートの味、嫉妬に焼かれた唐辛子の味。私は古物店『追憶の棚』の片隅で、そうした記憶を味わい、鑑定することを生業としていた。

しかし、私自身の恋の記憶は、どんなに望んでも味わうことができない。まるで、他人の物語を覗き見るだけの、空虚な観客のようだった。

その日、店の古びたドアベルが、からん、と乾いた音を立てた。入ってきたのは、潮の香りを纏った青年だった。名を湊(みなと)という。彼が革の小袋から取り出したのは、陽光を透かす琥珀糖のような、一粒の飴玉だった。

「祖母の遺品なんです。ただの飴玉に見えるんですが、どうしても気になって」

私は頷き、その『忘れじの飴玉』と彼が呼ぶそれを受け取った。ガラス細工のように繊細な飴玉を舌に乗せた瞬間、私の世界は眩い光に呑まれた。

──甘い。熟した果実と、焦がした砂糖が絡み合う、深く、そして切ない甘さ。古いレコードの掠れた音色。夕暮れの海辺。若い男女が笑い合っている。波の音が、二人の囁きを優しく包む。そして、唇が重なった。

世界の法則では、キスをすれば相手の記憶は霧散する。甘美な忘却。それが、この世界の恋の宿命だ。だが、私の舌が感じ取った記憶は、その先を紡いでいた。キスをしても、二人は互いの名前を呼び合い、微笑み続けている。記憶は、消えていない。

全身に鳥肌が立った。ありえない。この記憶は、世界の法則を捻じ曲げている。

「……どうです? 何かわかりましたか?」

湊が心配そうに覗き込む。私は、まだ舌に残る矛盾した甘さに混乱しながら、ゆっくりと顔を上げた。

「この記憶は……特別です。世界の理に、反している」

第二章 消えない旋律

私と湊の、奇妙な調査が始まった。手がかりは、私が味わった記憶の断片だけ。古いレコードの旋律、夕暮れの海の色、そして、記憶の中の女性が口ずさんでいた、誰も知らないメロディー。

「この鼻歌、祖母がよく歌っていました」

湊はそう言って、記憶の中の旋律を辿々しく口ずさんだ。

私たちは、湊の祖母が暮らしていた海辺の町を訪れた。錆びた郵便受け、潮風に白く褪せた窓枠。空っぽの家は、静かに時を止めていた。だが、私には感じられた。壁や柱に染み込んだ、微かな記憶の残り香が。それは、温かく満ち足りた、家庭の味だった。

湊と過ごす時間は、私にとって未知の体験だった。他人の記憶を介さず、誰かと直接言葉を交わし、同じ景色を見る。彼のふとした瞬間の笑顔が、私の胸を微かに震わせる。

波音を聞きながら、彼は言った。

「キスをしたら、全部忘れてしまうなんて、おかしいと思いませんか。積み重ねた時間が、全部消えるなんて」

「……だからこそ、恋は永遠に純粋でいられるのかもしれません」

私は、自分に言い聞かせるように答えた。

この感情に名前をつけてはいけない。彼に触れたいと願ってはいけない。もしキスをしてしまえば、湊の中から私の記憶は綺麗に消え去り、私はまた一人、観客席に戻るだけなのだから。

第三章 忘れじの人の日記

調査は、屋根裏部屋で見つかった一冊の古い日記によって、核心へと導かれた。湊の祖母、千鶴さんのものだった。インクの滲んだ文字が、彼女の秘密を静かに語っていた。

『私は、栞さんと同じ能力を持っていた』

日記を読み進める湊の隣で、私は息を呑んだ。千鶴さんもまた、「愛の記憶」を味わう能力者だったのだ。そして彼女は、愛する人との記憶がキスによって消えてしまう世界の法則を、深く嘆いていた。

『彼との記憶を失いたくない。この温もりを、この喜びを、一瞬たりとも手放したくない』

ページをめくる湊の指が、ある箇所でぴたりと止まった。そこには、信じがたい計画が記されていた。

『法則の逆を突く。キスによって記憶が「相手から消える」のなら、消える前に、その全てを私が受け止めればいい。愛の記憶の全てを、私の魂に吸収する。そうすれば、彼の脳裏には、私たちの物語が残り続けるはずだ』

それは、あまりにも献身的で、そして孤独な選択だった。愛する人の記憶を守るために、自分だけが全ての記憶を背負う。その代償として、日記にはこう綴られていた。

『この儀式を行えば、私の能力は失われるだろう。もう二度と、他人の愛を味わうことはできない。けれど、それでいい。私は彼の記憶を守れる。彼が私を忘れずにいてくれるなら、それで』

日記の最後は、幸せそうな文字で締めくくられていた。

『今日、彼と口づけを交わした。彼は私を忘れなかった。私の能力は消えた。これからは、私自身の人生を、この愛と共に生きていく』

『忘れじの飴玉』は、能力を失う前の千鶴さんが、愛する人との「消えない記憶」を封じ込めた、最後の一粒だったのだ。

第四章 決別の味

真実を知り、私たちは言葉を失った。湊の祖父は、祖母の献身に気づかぬまま、生涯彼女を愛し続けたのだという。

その帰り道だった。古びた石段を降りる私を庇って、湊が足を踏み外した。大きな音と共に、彼が地面に倒れ込む。

「湊さん!」

駆け寄ると、彼は腕を擦りむき、痛みに顔をしかめていた。幸い、たいした怪我ではなかったが、私の心臓は氷のように冷たくなっていた。もし、彼がもっとひどい怪我をしていたら? もし、彼が私を庇っていなかったら?

「……ごめん。だらしないな」

湊は照れ臭そうに笑うが、私の身体の震えは止まらなかった。

この人を、失いたくない。

この人との時間を、なかったことになんて、したくない。

湊の優しさに触れるたび、私の心に芽生えた感情は、もう無視できないほど大きくなっていた。それは、私が今まで味わってきた、誰かの記憶とは全く違う。甘く、暖かく、そして恐ろしいほどに切ない、私自身の味だった。

千鶴さんの覚悟が、他人事とは思えなかった。彼女は愛する人を守るために、能力を捨てた。私なら、どうする? このまま湊との関係を曖昧にし、いつか来る忘却のキスに怯え続けるのか。それとも──。

私は、決意を固め始めていた。それは、他人の物語を味わう人生との、決別の味だった。

第五章 最初で最後のキス

数日後、私は湊を、あの思い出の海辺へと呼び出した。夕日が、世界をオレンジ色に染め上げている。

「湊さん」

私の声は、少し震えていたかもしれない。

「私……あなたのことが、好きです」

湊は驚いたように目を見開いたが、やがて、とても優しい顔で微笑んだ。

「俺もだよ、栞さん。君といると、忘れていた何かを思い出すような気がするんだ」

彼の言葉が、私の最後の迷いを吹き飛ばした。

「キスを、しませんか」

湊の表情が、喜びと、そしてこの世界の法則を知る者としての悲しみに揺れる。

「でも、そうしたら……」

「大丈夫」

私は彼に一歩近づき、そっと目を閉じた。千鶴さんの日記にあった儀式を、頭の中でなぞる。全身の神経を、私の能力の全てを、舌先に集中させる。

湊の唇が、ゆっくりと近づいてくる。

その瞬間、私は念じた。彼との出会いから今日までの、全ての記憶。古物店での会話、一緒に歩いた海辺の道、彼が見せた笑顔、私を庇ってくれた時の痛み。その全てを、余すことなく、私の中へ──。

唇が触れ合った。爆発的な情報の洪水が、私の中に流れ込んでくる。甘くて、しょっぱくて、温かくて、切ない。それは、紛れもなく、私と湊だけの「愛の記憶」だった。味が、奔流となって私を貫き、そして、ふっと消えた。

まるで、燃え尽きるように。

第六章 ただ、あなたの唇の味

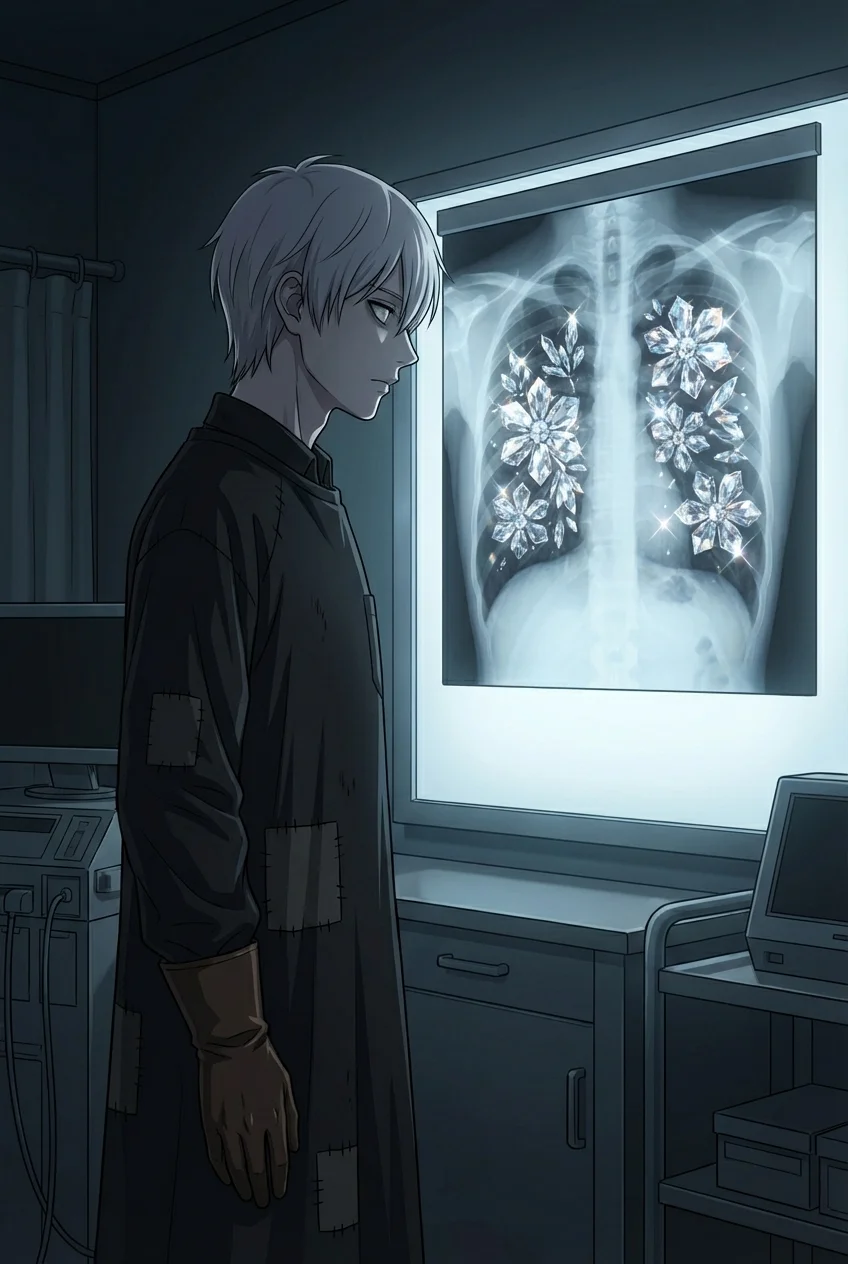

ゆっくりと唇を離す。私の能力は、もうない。舌はただの肉塊に戻り、世界は色褪せたように静かになった。もう、どんな品に触れても、他人の愛の味はしないだろう。

目の前の湊が、不安そうに私を見つめている。

「栞さん……?」

彼は、私を覚えていた。私の名前を、呼んでいる。

成功したのだ。私は彼の記憶を守った。その事実に安堵すると同時に、胸を締め付けるような喪失感が襲う。もう二度と、あの万華鏡のような味覚の世界には戻れない。

「どうして……? 記憶が、消えてない……」

不思議そうに呟く湊に、私は微笑みかけた。

「きっと、私たちの愛が、世界の法則よりも強かったのよ」

それは、優しい嘘。全ての記憶を一人で背負うと決めた、私の覚悟。

湊は私の手を強く握りしめた。

「……ありがとう。これからも、ずっと一緒にいよう」

その言葉の重みを、私は失われた能力と引き換えに得た、自分自身の心で受け止める。口の中に残っているのは、琥珀糖の複雑な甘さではない。ただ、彼の唇の微かな温かさだけ。

他人の物語を味わう人生は終わった。

これから始まるのは、喜びも、不安も、忘却の恐怖も、全て自分で引き受ける、私の物語。

私は初めて、自分の愛の味を、この舌で感じていた。