第一章 質量を持つ言葉

この世界では、愛の言葉に重さがあった。

真実の心が込められた言葉ほど、その質量は増し、相手の心臓にずしりと沈み込む。だから人々は、本気の「愛している」を滅多に口にしなかった。それは時に、甘美な凶器となり得るからだ。恋人たちは、質量のない軽いキスや、重力の影響を受けない眼差しだけで、かろうじて心を繋いでいた。

僕、カイには、さらに特殊な呪いがかけられていた。真に恋に落ちた相手の『時間』を逆行させる能力。僕の愛が深まるほど、相手は若返り、やがて存在そのものがこの世界から掻き消えてしまう。愛するほど、失う。それが僕の宿命だった。

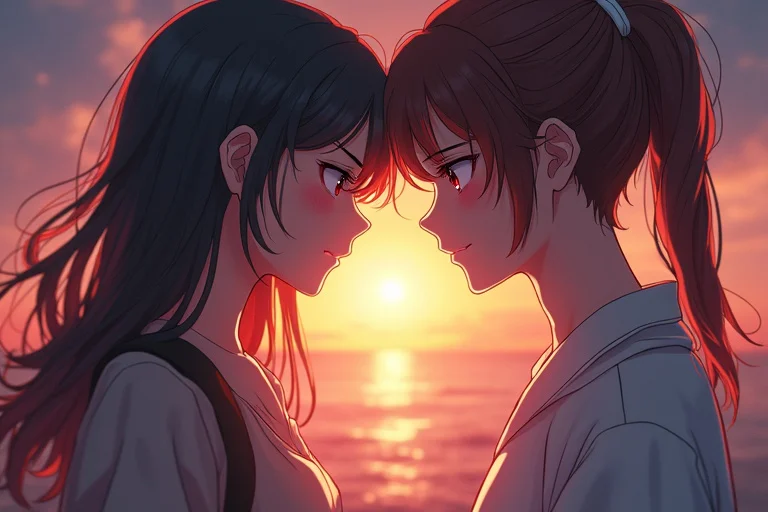

だから、ユキと出会った時、僕は必死で心を閉ざした。彼は、公園のベンチで雨に濡れる僕に、何も言わずに傘を差し出してくれた男だった。彼の纏う空気は、雨上がりの土の匂いのように穏やかで、僕は抗いがたく惹きつけられた。

「どうして、そんなに悲しい顔をするんだ?」

初めて二人で過ごした夜、ユキは僕の頬にそっと触れた。彼の指先はひどく温かい。

「君を、愛してしまいそうだからだ」

僕は絞り出すように言った。それは警告だった。僕に近づくな、という悲痛な叫びだった。

しかしユキは、怯むどころか、嬉しそうに目を細めた。そして、僕の耳元で、そっと囁いた。

「カイ。愛している」

その瞬間、世界から音が消えた。彼の言葉は他の誰にも届かず、ただ僕の鼓膜だけを震わせた。それは途方もない質量を伴って僕の胸に飛び込み、心臓が大きく軋む音を立てた。ポケットの中で、古びた真鍮の羅針盤がカチリと微かな音を立てたのを、僕は確かに聞いた。

第二章 逆行する時間

僕の恐れていた通り、ユキの時間は逆行を始めた。

最初は些細な変化だった。出会った頃にはあった彼の目尻の細い皺が消え、少しだけ白髪が混じっていた髪は、濡れたような黒一色へと戻っていった。僕が彼に触れるたび、彼を想って胸を痛めるたび、ユキはまるで春先の若木のように瑞々しさを取り戻していく。

「見てくれ、カイ。肌に張りが出てきた」

ユキは無邪気に笑って、自分の腕を僕に見せた。その笑顔が、僕の罪悪感をナイフのように抉る。幸福と恐怖は、僕の中で溶け合うことのない二つの液体のように、絶えず揺れ動いていた。僕らは破滅へと向かう恋人だった。

ある夜、月明かりが差し込む部屋で、僕は眠る彼の顔を眺めていた。二十代後半だったはずの彼は、今や大学生にしか見えない。このまま愛し続ければ、彼は少年になり、赤子になり、そして――。

その想像だけで、呼吸が浅くなる。

「怖がらなくていい」

目を覚ましたユキが、僕の手を握った。「君といるこの時間こそが、僕にとっての真実だ。たとえ、この先が消滅だとしても」

彼の言葉は、またしても重たい響きを伴って僕の心臓に積もる。ずくん、と鈍い痛みが走った。それは愛の重みであり、彼の命が削れる音でもあった。僕はただ、彼の温かい手を握り返すことしかできなかった。

第三章 止まった針と肥大する心臓

異変は、突然訪れた。ユキの若返りが、ぴたりと止まったのだ。

二十歳ほどの、青年の輝きの頂点とも言える姿で、彼の時間は完全に静止した。僕は安堵した。僕の呪いが、何らかの理由で解けたのかもしれない。これで彼を失わずに済む。微かな希望が、闇に閉ざされた心に差し込んだ。

だが、それは新たな悪夢の始まりに過ぎなかった。

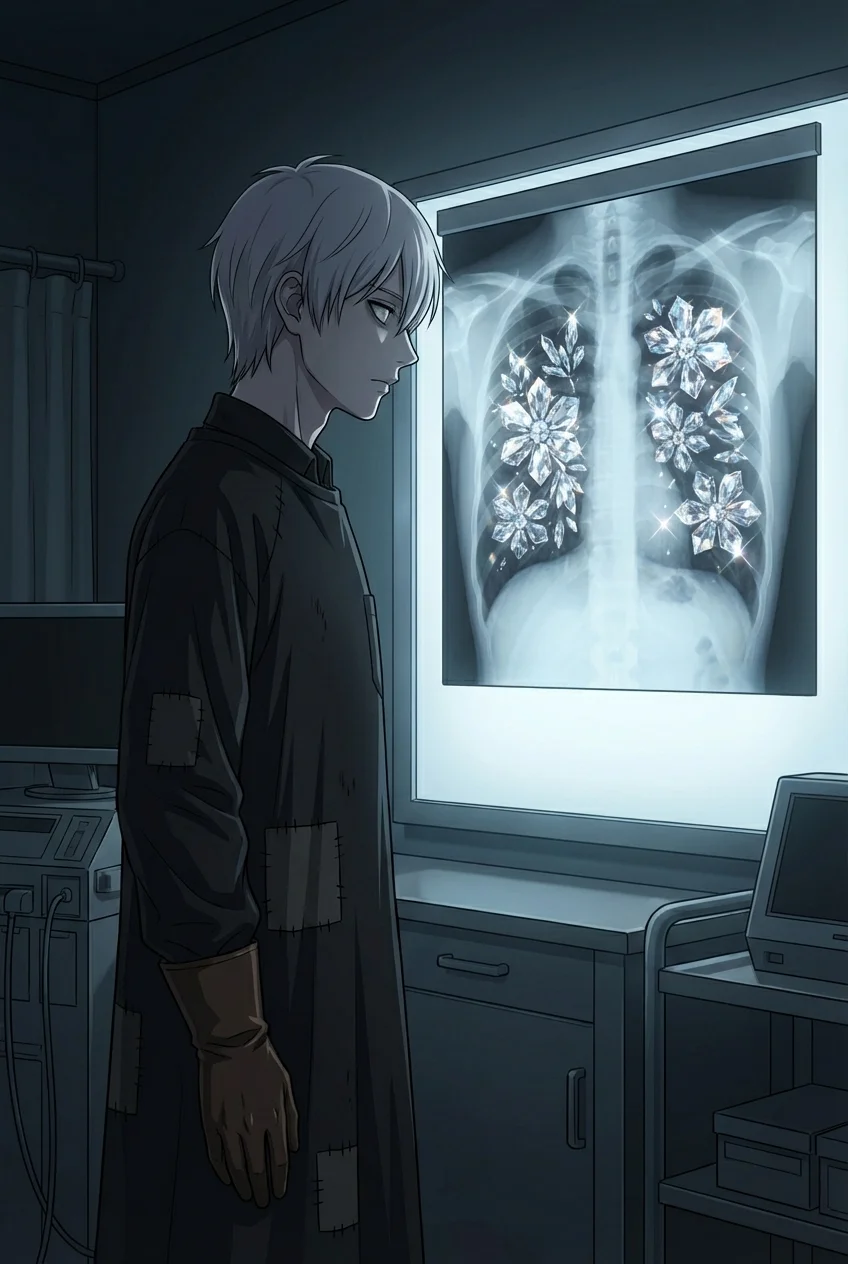

年齢の逆行が止まってから、ユキが囁く愛の言葉は、そのすべての質量を僕の心臓へと向けるようになった。彼の「愛している」という一言が、鉛の塊となって胸に落ちてくる。息が詰まり、立っていることさえ困難になる。心臓が物理的に肥大していくのが、肋骨の内側で感じられた。

僕は震える手で、ポケットから『虚ろな言葉の羅針盤』を取り出した。ユキと出会った日に祖父から譲り受けた、奇妙な遺品。その針は、以前ならユキの時間を指し示していたはずなのに、今は狂ったように僕自身の胸を、僕の心臓を指し示している。針の根元には、あの日ユキが初めて囁いた「愛している」という言葉が、淡い光の膜となって封じ込められていた。膜は脈動し、僕の心臓の鼓動と共鳴して、鈍い痛みを増幅させていた。

第四章 羅針盤の選択

心臓の痛みは限界に達していた。医師は原因不明の心肥大だと首を傾げるだけだった。眠れない夜が続き、僕は憔悴しきっていた。鏡に映る自分の顔は、まるで老人か亡霊のようだった。

「ユキ……君は、一体何者なんだ」

僕は喘ぎながら、彼に問いただした。「なぜ僕の能力は君に効かない? なぜ君の言葉は、僕だけをこんなに苦しめるんだ!」

ユキは、いつもと変わらない穏やかな表情で僕を見つめていた。だがその瞳の奥には、深い、深い哀しみが湛えられている。

「……すまない、カイ」

彼は静かに口を開いた。

「僕は、未来から来た人間だ」

彼の告白は、僕の理解を遥かに超えていた。ユキが語る未来の世界では、『愛の言葉の質量』の法則が暴走し、人々は心を表現することを完全にやめていた。感情のやり取りを失った世界は緩やかに停滞し、滅びを待つだけになっていたという。

「君の能力は、その歪んだ法則が生み出した、世界で唯一の特異点なんだ。そして、君の心臓は、法則そのものを吸収し、書き換えるための『核』となる力を持っている」

ユキの言葉が、ひとつひとつ僕の脳に突き刺さる。

「僕の使命は、君を真に愛し、僕の持つ未来の愛の言葉のすべてを君の心臓に注ぎ込むことで、その核を臨界点へと導くことだった。世界を、愛の重さから解放するために」

僕は羅針盤を握りしめた。ユキが言った。針の根元の膜を破れば、封じられた最初の言葉の質量がユキの時間を再び動かし、彼を消滅させることで、不完全ながらも法則を書き換えることができる、と。それは僕が痛みから逃れるための、最後の手段。

しかし、完全な解放のためには、僕の心臓が自ら臨界を迎えるしかない。

彼を犠牲にして生き延びるか。世界のために、心臓が破裂するかもしれない痛みを受け入れるか。

究極の選択が、僕の目の前に突きつけられた。

第五章 愛の証明

「……君は」

僕の声は、自分でも驚くほどか細く、乾いていた。

「君は、僕を愛していたのか? それとも、使命のために、愛しているフリをしていただけなのか?」

それが、僕にとって最も重要な問いだった。この痛みも、苦しみも、彼の愛が真実であるならば、受け入れられるかもしれない。だが、もしすべてが偽りだったとしたら――。

ユキは、ゆっくりと僕に近づき、冷たい僕の頬を両手で包み込んだ。彼の瞳から、一筋の涙が零れ落ちる。

「最初は、使命だった。君を愛することが、僕のすべてだった」

彼は告白した。

「だが、カイ、君と過ごすうちに、いつしかこの胸に積もる感情が、質量を持たないはずの僕の心臓を締め付けるようになった。僕は……僕は、本当に君を愛してしまったんだ。使命を超えて、ただ一人の人間として、君を」

その言葉は、雷鳴だった。

これまで受けたどんな愛の言葉よりも重く、熱く、途方もない質量を持った最後の告白が、僕の心臓へと奔流のように流れ込んできた。

ぐずり、と心臓が音を立てて膨張する。視界が真っ白に染まり、意識が遠のいていく。

最後に聞こえたのは、ユキの嗚咽混じりの声だった。

「ありがとう、カイ。君を愛せて、よかった」

第六章 沈黙の世界

僕の心臓は、光になった。

身体の内側から眩い閃光が放たれ、部屋を、街を、そして世界全体を包み込んでいく。それは温かく、優しい光だった。僕がずっとユキに感じていた温もりそのものだった。

やがて光が収まった時、僕は床に倒れていた。あれほど僕を苛んでいた心臓の痛みは、嘘のように消え去っていた。胸に手を当てる。規則正しく、静かに鼓動している。もう、誰かの言葉の重さに怯える必要はない。誰かを愛することで、その時間を奪う恐怖もない。

僕は、ただの人間になったのだ。

しかし、その代償はあまりにも大きかった。

部屋の中に、ユキの姿はどこにもなかった。彼の使命は終わり、僕の世界から完全に消滅してしまったのだ。

静寂が部屋を満たす。窓の外から、ざわめきが聞こえてきた。

「あなた、愛してるわ!」

「ああ、僕もだ! 本当に、愛してる!」

それは、人々が何の恐れもなく、質量を失った愛の言葉を交わし合う声だった。世界は解放されたのだ。僕と、そしてユキの愛によって。

「カイ」

ふと、風のような声が耳を撫でた。質量を持たない、優しい響き。

「ありがとう。これで君は、誰かを愛することを、もう恐れなくていい」

振り返っても、そこには誰もいない。ただ、窓から差し込む光の中で、キラキラと輝く粒子が、一瞬だけ人の形を結んで、穏やかに微笑んだように見えた。

第七章 残響

あれから、数年の時が流れた。

世界は、かつての沈黙が嘘だったかのように、愛の言葉で満ち溢れている。恋人たちはためらいなく愛を囁き、親子は当たり前のように互いの温もりを言葉で確かめ合う。

僕は、街角のカフェテラスで、一人静かに空を眺めていた。

手元には、針の止まった『虚ろな言葉の羅針盤』が置かれている。針の根元にあった光の膜は、跡形もなく消えていた。もう、何も指し示すことのない、ただのガラクタだ。

風が吹き、隣のテーブルに座る若いカップルの囁き声が耳に届く。

「愛してる」

その言葉は、もう僕の心臓を圧迫しない。それはただの美しい音の響きとして、心地よく空気に溶けていった。

僕は、そっと自分の胸に手を当てた。

痛みはない。重さもない。

けれど、その奥深くには、ユキが残してくれた言葉の『重み』だけが、確かな温もりと、消えることのない愛の残響として、永遠に刻み込まれている。

僕は空を見上げ、静かに微笑んだ。

ユキ。君が解放してくれたこの世界で、僕はもう少しだけ、生きてみようと思う。君が愛してくれた、この心臓と共に。