第一章 濁った結晶

僕の体は、どうやら「時間の受け皿」らしい。愛する人と心を繋ぐとき、互いの寿命は一つの砂時計に注がれ、同じ速度で落ちていく。首から下げた小さな石の欠片。かつては水晶のように澄んでいたはずのそれは、今はただの濁ったガラス玉にしか見えない。指先でなぞるたび、ひやりとした感触が、忘却の彼方にあるはずの温もりを思い出させようとする。

「湊さん、またそれ、触ってる」

隣を歩く栞が、柔らかく微笑みながら僕の手を取った。彼女の指先はいつも少し冷たいけれど、その冷たさが僕の火照った思考を鎮めてくれる。栞と出会って一年。彼女と過ごす時間は穏やかで、満ち足りているはずだった。

だが、時折、世界がぐにゃりと歪む。

栞の笑顔がスローモーションになり、街の喧騒が水中のように遠のく。同時に、胸の奥深くで何かがごっそりと抉り取られるような、激しい喪失感に襲われるのだ。それは、僕と栞が共有する「時間」が、何らかの理由で急速に消費されている証だった。

「大丈夫?」

栞が心配そうに僕の顔を覗き込む。彼女の瞳の奥に、一瞬だけ、僕の知らない深い哀しみの色が揺らめいた気がした。

「ああ、大丈夫。少し、眩暈がしただけだ」

嘘だった。大丈夫なわけがない。僕たちの砂時計は、どこか壊れている。そしてその原因が、僕の失われた過去にあることだけは、確信していた。思い出せない誰かと過ごした、濃密な時間の記憶。その残滓だけが、胸の内で疼き続けていた。

第二章 欠けた記憶の痛み

眠りに落ちると、僕は決まって同じ夢を見た。陽光が降り注ぐ海辺のコテージ。潮風がレースのカーテンを揺らし、部屋には白いフリージアの甘い香りが満ちている。そこに「彼女」がいた。顔も、声も、名前さえも思い出せない。けれど、彼女が笑うと世界が輝き、彼女が僕の手を握ると、僕たちの時間は永遠に続くかのように感じられた。

その時間共有は、完璧だった。僕の「受け皿」は彼女の時間粒子で満たされ、安定し、ただ穏やかに、そして幸福に時を刻んでいた。目覚めるたび、頬を伝う涙の理由を僕は知らない。ただ、失われた幸福の輪郭だけが、胸を締め付ける鋭い痛みを残していく。

栞に、この夢の話はしたことがない。彼女を不安にさせたくなかったし、何より、この欠けた記憶は僕一人の問題だと思っていたからだ。

ある夜、デザインの仕事に詰まった僕は、気分転換に古いアルバムを開いた。そこに栞と写る僕がいる。幸せそうに笑っている。なのに、その笑顔はどこか上滑りしているように見えた。栞との時間は、確かに愛おしい。けれど、夢の中の「彼女」と共有した時間のような、魂が溶け合うほどの絶対的な同期を感じられない。今の僕たちの関係は、美しい旋律を奏でようとして、ところどころ不協和音を響かせる、不完全な二重奏のようだった。

第三章 砂時計の警告

その日は、栞の誕生日だった。少し奮発して予約したレストランで、僕たちは向かい合って座っていた。窓の外には宝石を散りばめたような夜景が広がり、テーブルの上のキャンドルが彼女の横顔を柔らかく照らしている。

「綺麗だね」

栞がうっとりと呟く。その笑顔を見た瞬間、またあの感覚が襲ってきた。世界から色が抜け、音が遠ざかる。だが、今回は今までで最も激しい。立っていられないほどの眩暈。フォークが床に落ち、甲高い音を立てた。

「湊さん!」

栞の悲鳴に近い声が、薄い膜の向こう側から聞こえる。僕はテーブルに突っ伏しながら、必死で意識を保とうとした。その時、首から下げた結晶が、火傷しそうなほど熱を帯びた。

「……っ!」

思わず胸元を押さえる。栞が駆け寄り、僕の背中を支える。その彼女の手が、微かに、しかし確かに震えているのを僕は感じ取った。

「ごめん、栞。大丈夫だから……」

「大丈夫じゃない! 顔、真っ青だよ。最近、ずっとこうじゃない。私といると、あなたの時間が……」

彼女は言葉を詰まらせ、唇を噛み締めた。その瞳は悲痛に歪み、まるで彼女自身が罪を犯したかのように見えた。違う。君のせいじゃない。僕の中に、まだ消えずに残っている過去の残滓が、僕たちの今を蝕んでいるんだ。

熱を帯びた結晶は、その輝きを失い、まるで命を使い果たしたかのように、さらに深く濁っていく。それは、僕たちの砂時計に、致命的な亀裂が入り始めていることを告げる、紛れもない警告だった。

第四章 ひび割れた真実

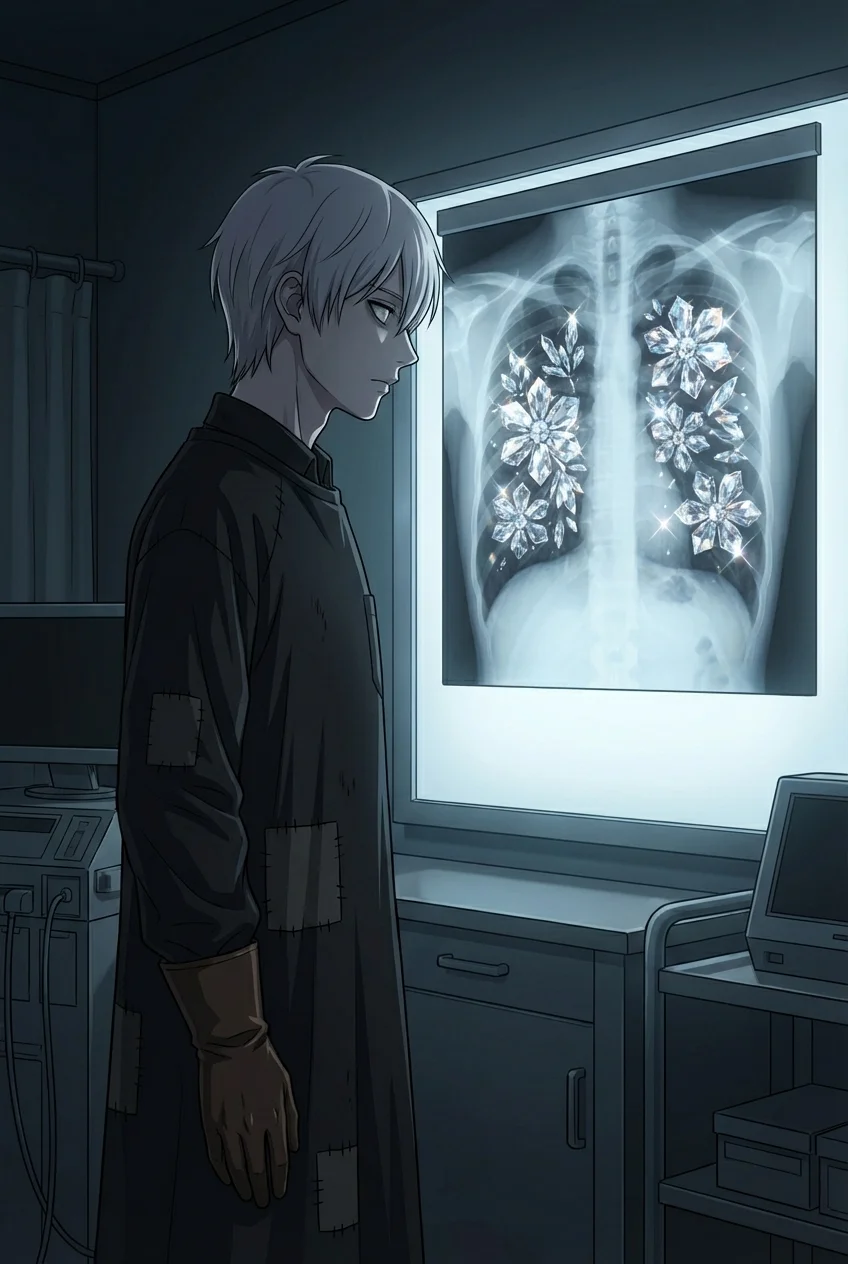

僕は大学時代の恩師を訪ねた。民俗学の教授で、かつて僕の特異な体質に興味を持ち、古今東西の文献を調べてくれた人物だ。やつれた僕の顔を見るなり、教授は書斎の奥から埃を被った一冊の古書を持ってきた。

「『時間粒子の相伝』……禁忌とされているが、記録だけは残っている」

教授が指し示したページには、信じがたい記述があった。それは「時間粒子の譲渡」。共同体の片方が、自らの時間の一部を切り離し、記憶を代償にすることで、もう片方の命を永らえさせる秘術。譲渡した側は、与えた時間に関連する全ての記憶――相手の顔、名前、共に過ごした日々の一切を失う、と。

「……記憶を、失う?」

その言葉が雷鳴のように頭の中で響いた瞬間、視界が白く染まった。忘却の霧が晴れ、断片的な映像が脳裏に焼き付く。

病室のベッド。細く、白い腕。点滴の管。そして、泣きながら僕の手を握る、顔のない恋人。

――私のせいで、あなたの時間が……もう、いいの。

――よくない! 君のいない時間なんて、僕には意味がないんだ!

首の結晶が、再び灼熱を帯びる。パシッ、と乾いた音がして、その表面に細い、細い亀裂が走った。

そして、思い出した。彼女の最後の言葉を。

「忘れないで。私のことを。でも……私のせいで、あなたが苦しむくらいなら、お願いだから、思い出さないで」

矛盾した願い。それは、僕を愛するが故の、彼女の痛切な祈りだった。

第五章 二つの名前、一つの愛

帰り道、足は自然と栞の働く花屋に向かっていた。店の前に立つと、ガラス越しに、白いフリージアを丁寧に束ねる彼女の姿が見えた。フリージア。夢の中のコテージに満ちていた、あの甘い香り。

店に入ると、栞は驚いたように顔を上げた。僕はまっすぐに彼女の元へ歩み寄り、震える声で、一つの名前を口にした。

「……陽菜(ひな)」

その瞬間、栞――いや、陽菜の瞳から、堰を切ったように涙が溢れ出した。彼女は花束を落とし、その場に崩れ落ちる。僕の記憶の中にいた、顔のない恋人の輪郭が、目の前の彼女と完全に重なった。

「……思い、出しちゃったの?」

嗚咽に混じる声が、あの日の病室の彼女の声と重なる。

全てが繋がった。時間粒子が尽きかけていた陽菜を救うため、僕は自らの時間と記憶を切り離して彼女に与えた。陽菜は生き延びた。そして僕の記憶が失われたことを知ると、名前と髪型を変え、僕に罪悪感を抱かせないために、偶然を装って再び僕の前に現れたのだ。

「どうして……どうしてこんなことを」

「あなたに、私のために犠牲になったなんて思ってほしくなかったから。もう一度、ゼロから……あなたと、幸せになりたかったから……」

だが、不完全な記憶の上書きは、二つの時間粒子の完璧な融合を阻んだ。過去の僕と陽菜の「共同体」の残骸が、現在の僕と栞の「共同体」の成立を拒み、結果として時間粒子は不整合を起こし、激しく消費され続けていたのだ。僕の胸の結晶に入った亀裂は、二つに引き裂かれた僕たちの時間の悲鳴だった。

第六章 選択の秒針

僕たちは、初めて出会った公園のベンチに座っていた。夕暮れの光が、涙の跡が残る陽菜の横顔を照らしている。彼女は、僕が記憶を取り戻したことで、自分はもう僕の前から去るべきだと思っているようだった。

「ごめんなさい。あなたを、ずっと騙して……苦しめてた」

「君は、僕を救おうとしてくれたんだろう。僕が君を忘れてしまった後も、ずっと一人で」

僕は首から結晶の欠片を外し、陽菜の冷たい手のひらに乗せた。ひび割れたそれは、夕陽を受けて、悲しいほどか細く輝いている。

「これを、もう一度輝かせる方法が、あると思うか?」

陽菜は息を呑み、僕を見つめた。彼女の瞳が、問いかけている。過去の犠牲を乗り越え、不完全な今を受け入れ、それでも私と共に未来を歩むという、茨の道を選ぶのか、と。

選択肢は三つあるのかもしれない。過去の過ちを清算し、もう一度、陽菜と完全に時間粒子を結び直すか。あるいは、この不安定な関係を維持し、互いの心が削られていくのを見守るか。それとも、きっぱりと別れ、僕に残された時間を一人で生きるか。

僕は陽菜の手を取り、ひび割れた結晶を、彼女の手ごと強く握りしめた。

石の冷たさと、彼女の肌の温もりが混じり合う。

「陽菜」

僕は、失われた時間を取り戻すように、彼女の名前を呼んだ。

「君との時間を、もう二度と失いたくない」

僕の言葉に、陽菜の瞳が再び潤む。だが、それはもう哀しみの色ではなかった。

握りしめた二人の手の中で、ひび割れた時間結晶が、かすかな、しかし確かな温かい光を放ち始めた気がした。僕たちの秒針は、今、ようやくもう一度、同じリズムを刻み始めようとしていた。