第一章 触れられない指先

古びたインクと紙の匂いが満ちる古書店の隅で、俺、湊(ミナト)は息を潜めるように生きていた。背表紙をなぞる指先は、常に微かな緊張を孕んでいる。俺には呪いがあった。好きな相手の肌に触れると、その人が最も後悔している恋愛の記憶へ、意識が強制的に引きずり込まれるのだ。

冷たい奔流のような他人の感情が、俺の心を削り取っていく。だから、誰かを好きになることを、誰かに触れることを、ずっと避けてきた。

そんな俺の灰色の日々に、彼女は一筋の光のように現れた。栞(シオリ)と名乗った彼女は、陽だまりのような笑顔で、古い植物図鑑を探しにこの店へ通うようになった。彼女の指先が古い頁をめくるたび、カサリ、と乾いた音がする。その音さえ、俺の胸を静かに震わせた。

「この花、夜にだけ咲くんですって。不思議ですよね」

彼女が微笑む。触れたい。その衝動が喉元までせり上がるが、俺はいつも数センチの距離で手を止める。

ある雨の日、店を出たところでよろめいた老人に、咄嗟に腕を貸した。その瞬間、世界が歪んだ。白黒のフィルム映画のように、見知らぬ若い男女の姿が流れ込む。果たされなかった約束、言えなかった「さよなら」。記憶の奔流から解放された時、老人はただ虚ろな瞳で雨を見つめていた。まるで魂の器だけがそこにあるように。

ポケットの中の小さな琥珀が、心臓のように微かに脈打った気がした。これは、初めて能力に目覚めた時に手元にあった、謎の石。俺はこの呪いが、人の大切な何かを奪い去っているのだと、改めて確信した。

第二章 枯れゆく世界の片隅で

街から色が失われていくようだった。人々は誰もが有限の『愛の総量』を持って生まれ、誰かに愛を注ぐたびにそれは減っていく。そして、愛が尽きた者は感情を失い、『空虚な存在』になる。最近、その『空虚な存在』が目に見えて増えていた。彼らはただ歩き、働き、眠る。笑うことも、泣くこともなく。世界全体が、ゆっくりと枯渇に向かっているかのようだった。

「友達が……『空虚な存在』になっちゃったんです」

ある日、栞が俯きながら言った。彼女の明るい声には影が落ち、その横顔はひどく儚く見えた。彼女の細い肩を抱きしめてやりたかったが、俺にできるのは、ただ無力な言葉を並べることだけだ。

俺の能力が発動するたび、相手は愛の総量を急激に失う。俺が触れたあの老人のように。俺の呪いが、この世界の終末を早めているのではないか。その恐怖が、鉛のように腹の底に沈殿していく。

「湊さんは、誰か、すごく大切な人っていますか?」

栞の問いに、俺は答えられなかった。大切に思うほど、触れられなくなる。この矛盾が、俺の世界そのものだった。彼女の瞳を見つめ返す。その奥に揺らめく光を、俺は守りたいと強く願った。たとえ、この指先が世界を蝕む呪いだったとしても。

第三章 琥珀の導き

この呪いと世界の枯渇に、何か繋がりがあるはずだ。俺は店の奥、埃を被った禁書庫に籠り、古文書を読み漁った。羊皮紙の乾いた匂いとカビの匂いが混じり合う中、俺は一つの記述を見つけ出した。

『世界は愛の循環にて成る。されど愛は時に淀み、腐敗する。大いなる後悔は愛を縛り、流れを堰き止める栓とならん』

そして、もう一節。

『原初の琥珀は、淀みし愛を啜り、浄化する器。全ての記憶はそこに還る』

ポケットの中の琥珀が、呼応するようにじわりと熱を持った。これは、単なる石ではない。もしかしたら、すべての答えに繋がる鍵なのかもしれない。

その夜、閉店間際に栞がやってきた。珍しく、何か思い詰めた顔をしていた。

「湊さん、なんだか、無理してませんか?」

彼女の指が、心配そうに俺の腕へ伸びてくる。

「だめだ、触るな!」

叫びは間に合わなかった。

柔らかく、温かい彼女の指先が、俺のシャツの袖に触れた。

第四章 栞の後悔

世界が反転した。

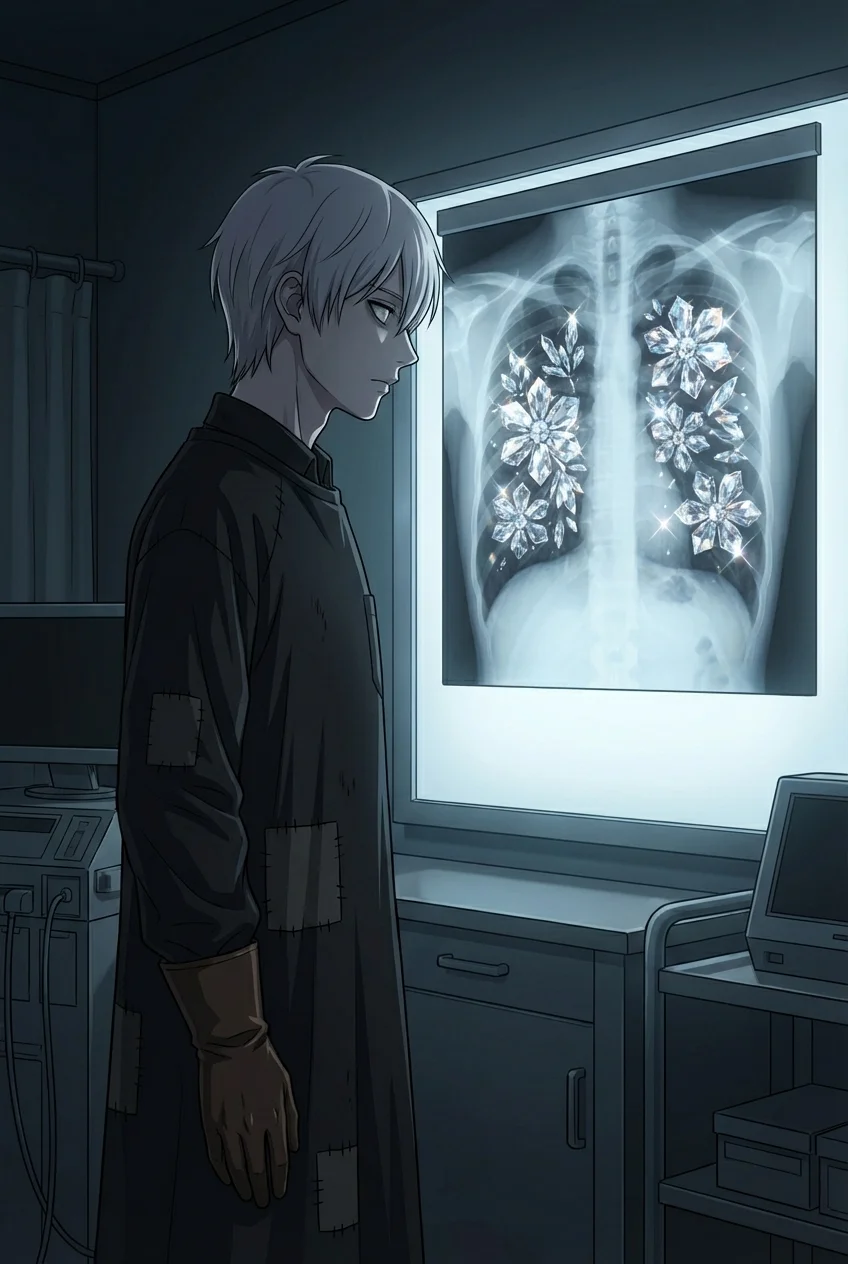

視界に広がるのは、白い病室。ベッドに横たわる痩せた少年の手を、若い栞が握りしめている。窓の外では桜が吹雪のように舞っていた。

『好きだよ』

声にならない彼女の想いが、痛いほど伝わってくる。伝えたいのに、言葉にならない。少年が、何かを言おうと微かに唇を動かす。しかし、その言葉が紡がれる前に、彼の瞳から静かに光が消えた。

握っていたはずの手から、力が抜けていく。

言えなかった言葉。届かなかった想い。永遠の別離。それが、彼女の『最も後悔している恋愛』だった。

意識が現実に戻る。目の前の栞は、青ざめた顔でよろめいていた。彼女の瞳から、あの陽だまりのような光が急速に失われていく。まるで、ロウソクの火が消える寸前のように。

違う。俺は奪ったんじゃない。彼女の深い後悔に縛り付けられていた膨大な愛が、俺を通して琥珀に流れ込んだのだ。これは略奪じゃない。吸収だ。行き場のない愛を一時的に保管する、巨大なダムのようなものだとしたら?

栞の虚ろな瞳が俺を捉える。彼女を救わなければ。世界を救わなければ。

手の中の琥珀が、これまで感じたことのないほど強く、熱く脈動していた。それは一つの場所を、明確に指し示していた。

第五章 最初の記憶

琥珀の導きに従い、俺は街の外れにある、蔦に覆われた古い礼拝堂にたどり着いた。地下聖堂の冷たい石段を下りていくと、その最深部に、それはあった。人の背丈ほどもある巨大な『原初の琥珀』が、青白い光を放ちながら静かに鎮座していた。

俺は覚悟を決めて、その冷たい表面に手を触れた。

最後の追体験が始まった。

それは、時間の概念さえない、世界の始まりの光景だった。そこにいたのは、人ならざる『最初の存在』。その存在は、愛する者を創り出し、世界を育んだ。しかし、愛は与えるばかりで、やがて枯渇し、世界は滅びに向かう。それを憂いた『最初の存在』は、自らの身を犠牲にして、愛が循環するシステムを構築した。

それが、俺の能力の正体だった。

後悔に縛られた愛を吸収し、浄化し、再び世界に還元する調整弁。

しかし、システムは完璧ではなかった。調整弁たる『最初の存在』自身が、愛する者を救えなかったという強烈な後悔に囚われ、システムの中核で愛の循環を滞留させていたのだ。吸収された愛は還元されることなく、原初の琥珀に溜まり続けていた。それが、世界の枯渇の原因だった。

第六章 愛の循環

記憶の終わりに、俺は『最初の存在』の後悔と対峙した。それは、愛する者を失った悲しみではなかった。愛とは与え、所有するものではなく、ただ信じ、手放し、世界に委ねるものだという真理に、あまりにも遅く気づいたことへの後悔だった。

俺は、その後悔をただ受け入れた。栞への想いも、この呪われた人生も、すべてを。

その瞬間、原初の琥拓が眩い光を放った。

亀裂が走り、内部に滞留していた数多の愛が、光の粒子となって解き放たれる。光は礼拝堂の天井を突き抜け、空へと昇り、世界中に慈雨のように降り注いでいった。

街角で虚ろに空を見上げていた『空虚な存在』たちの瞳に、次々と光が灯っていく。枯れた街路樹に、柔らかな新芽が芽吹くのが見えた。

俺自身の身体もまた、足元からゆっくりと光の粒子に変わっていく。消滅の恐怖はなかった。むしろ、大きな安らぎに包まれていた。

薄れゆく意識の中、栞の顔が浮かぶ。彼女の失われた愛も、きっとこの光で満たされるだろう。

さよなら、栞。

俺は君に触れることはできなかったけど、これからは世界の一部として、君をずっと見守っている。

数日後、栞はあの古書店を訪れていた。すっかり元の輝きを取り戻した彼女の瞳が、窓から差し込む午後の光を穏やかに見つめている。

その光は、まるで誰かの温かい眼差しのように、優しく彼女の頬を照らしていた。世界は再び愛で満たされ、新たな循環が静かに始まっていた。