第一章 瑠璃色の邂逅

僕、水月蓮(みづきれん)の世界は、いつも静かに凪いでいた。古書店の隅、埃とインクの匂いが染みついたカウンターの内側が、僕の定位置。人との深い関わりは、僕にとって緩やかに時を歪ませる毒のようなものだったからだ。誰かを本気で愛せば、その相手との間だけに流れる時間が加速する。僕の視界の中で、愛しい人は物理的な法則を無視して歳月を駆け抜けてしまう。だから僕は、誰のことも深く愛さないように生きてきた。

その静寂を破ったのは、彼女だった。

「あの、これ……」

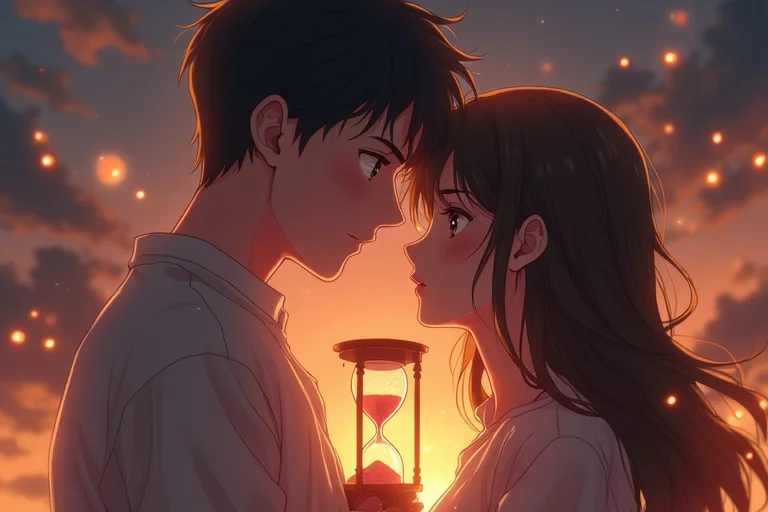

鈴を転がすような声に顔を上げると、木漏れ日のような笑顔を浮かべた女性、陽菜(ひな)が立っていた。彼女の手には、僕が窓辺に飾っていた古い砂時計があった。瑠璃色のガラスに、銀河のような砂が封じ込められた、ただの装飾品。

「綺麗ですね。時間が、閉じ込められているみたい」

陽菜はそう言って微笑んだ。その瞬間、僕の心臓が不規則に跳ね、止まっていたはずの歯車が軋みながら回り始めるのを感じた。彼女の瞳に見つめられると、僕の世界の境界線がふわりと溶けていくようだった。この出会いが、僕の凪いだ時間を永遠に乱す嵐の始まりになることを、この時の僕はまだ知らなかった。

第二章 密度の季節

陽菜と過ごす時間は、蜜のように甘く、そして恐ろしいほど速く過ぎていった。初めて手を繋いだ公園のベンチ、彼女が淹れてくれた珈琲の香り、深夜まで続いたとりとめのない電話。その全てが僕の心を焦がし、満たしていく。愛おしいという感情が泉のように湧き上がるたび、僕の体質が鎌首をもたげるのを感じていた。

ある雨上がりの午後、ソファでうたた寝をする陽菜の横顔を眺めていた時だった。夕陽が差し込む彼女の髪に、一本、きらりと光る銀糸を見つけてしまった。心臓が冷たい手で掴まれたように凍りつく。瞬きをすると、それはもう見えなかった。光の悪戯だ。そう自分に言い聞かせたが、胸のざわめきは消えなかった。

部屋の隅に置かれた、あの日陽菜が美しいと言った砂時計。その砂が、以前よりも明らかに速く落ちていることに、僕は気づいていた。サラサラと、僕たちの幸せを嘲笑うかのように。陽菜の笑顔が深くなるほど、彼女の目尻に刻まれるはずのない微かな皺が、僕の網膜に焼き付いて離れなかった。愛してはいけない。この想いは、彼女の「今」を奪う呪いだ。

「蓮、どうしたの? 怖い顔してる」

「……なんでもないよ」

陽菜の柔らかな手に頬を撫でられ、僕は嘘をついた。彼女の肌の温もりが、僕の罪悪感を苛んだ。

第三章 終焉を告げる砂

恐怖は日に日に僕を蝕んでいった。僕の目には、陽菜が急速に季節を駆け抜けていくように見えた。春に出会ったはずの彼女は、夏を越え、まるで実りの秋を迎えた大人の女性のような落ち着きを帯び始めていた。笑い声には深みが増し、僕を見つめる眼差しには、慈愛のような色が滲む。周囲の誰もその変化に気づかない。僕だけが知覚する、残酷な時間の悪戯。

「どうして、最近避けるの?」

ある嵐の夜、陽菜が震える声で問い詰めてきた。僕は答えられない。愛していると告げれば、この加速度はさらに増してしまう。君の時間を喰らう化け物なのだと、どうして言えるだろう。

「僕といると、君は……!」

言葉にならない叫びが喉を突く。感情の昂りに呼応するように、窓の外で雷鳴が轟いた。その瞬間だった。

部屋の隅の砂時計が、カタカタと激しく震え始めた。中の砂が、まるで滝壺に吸い込まれる奔流のように、猛烈な勢いで流れ落ちていく。瑠璃色のガラスの中で、銀河が渦を巻き、凝縮されていく。

「やめろ……やめてくれ!」

僕の悲痛な叫びも虚しく、数秒にも満たない時間で、上部のガラスは空になった。

全ての砂が、落ち切ってしまった。

第四章 永遠の貌

静寂が訪れる。恐る恐る顔を上げると、そこに立っていたのは、僕の知らない陽菜だった。艶やかだった黒髪は、月光を浴びた絹糸のように白く輝き、肌には穏やかな年輪が刻まれている。しかし、深い皺の奥で輝く瞳は、僕が愛した陽菜そのものだった。変わらぬ澄んだ光で、僕を真っ直ぐに見つめている。

「……ひな?」

絶望に声が掠れる。僕が、僕の愛が、彼女から全ての時間を奪い去ってしまった。罪悪感に押し潰されそうになる僕に、彼女は信じられないほど穏やかな微笑みを浮かべた。

「怖がらないで、蓮」

その声は、深く、優しく、僕の魂に染み渡った。

「これは、老いじゃないの。私たちが育んだ、愛の深さそのものよ」

「……どういう、こと?」

「あなたは、私の時間を奪ったんじゃない。与えてくれたの。これから二人で過ごすはずだった何十年分もの愛情、喜び、穏やかな日々……その全ての記憶と感情が、私たちの間に流れる特別な時間に圧縮されて、今、ここに顕在化しただけ」

彼女の言葉は、僕の世界を根底から覆した。僕が見ていたのは、過ぎ去る時間ではなく、これから訪れるはずだった未来の愛の姿だったのだ。僕が「老い」だと恐れていた皺の一つ一つは、共に笑い合った日々の証であり、白くなった髪の一本一本は、互いを慈しんだ記憶の結晶だった。

「私たちは、誰よりも濃密な時間を生きたのよ。一瞬で、永遠を」

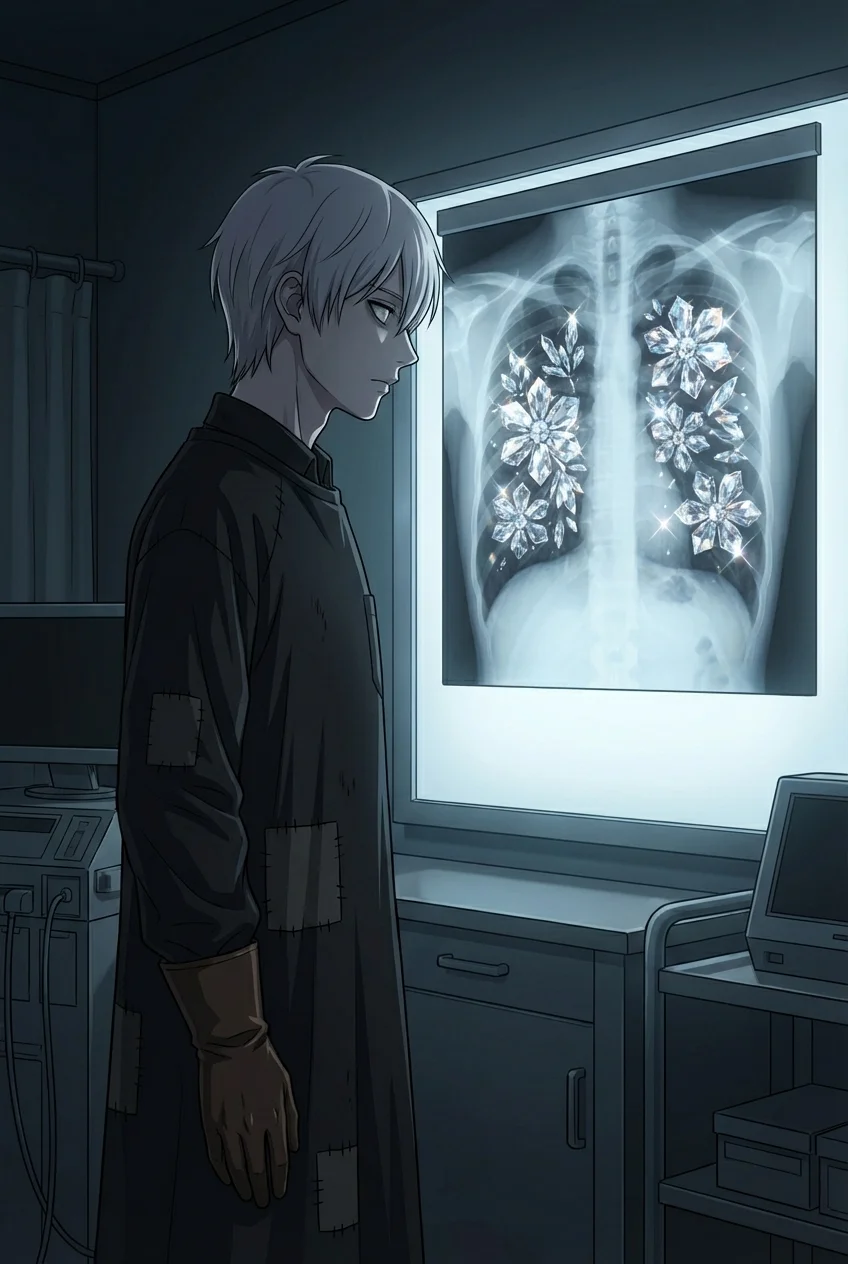

第五章 心臓に宿る結晶

陽菜の身体が、足元からゆっくりと光の粒子に変わっていく。それは消滅の光景ではなく、まるで無数の星屑が天に還っていくような、荘厳で美しい昇華だった。別れの悲しみよりも、不思議な温かさが僕の心を包み込んでいた。

「私はどこにも行かないわ」

光に溶けていきながら、陽菜は微笑む。

「あなたの、一番深い場所にいる。いつでも会える」

その言葉を最後に、彼女の姿は完全に光の中に溶け、ふわりと僕の胸に吸い込まれていった。瞬間、心臓のあたりに、太陽のような温かい光が灯る。確かな質量と熱を持った何かが、僕の鼓動と共鳴し始めたのを感じた。

陽菜との出会いから、今この瞬間に至るまでの全ての時間。そして、共に過ごすはずだった未来の愛情。その全てが凝縮された、一つの『時の結晶』が、僕の心臓に宿ったのだ。

嵐は過ぎ去り、窓の外には静かな夜明けが広がっていた。床には、全ての砂が落ち切った砂時計が転がっている。しかし、そのガラスの底で、ひときわ強く輝く『最後の砂粒』が、僕たちの愛が凝縮された永遠の時を象徴するように、静かな光を放っていた。

僕は一人になった。けれど、孤独ではなかった。

胸にそっと手を当てる。瞳を閉じれば、結晶が温かく脈打ち、陽菜の笑い声が、手の温もりが、珈琲の香りが、鮮やかに蘇る。出会った春の日も、共に迎えるはずだった穏やかな冬の朝も、全ての時間が、今、僕と共にある。

僕たちは、別れてなどいない。物理的な制約を超え、一瞬の永遠を手に入れたのだ。僕はゆっくりと目を開け、新しい朝の光を見つめた。僕の世界は、君という永遠を抱いて、再び静かに動き始める。