第一章 虹色の消失

街は常に、柔らかな虹の光に満ちていた。人々が、建物が、道端の石ころ一つに至るまで、その存在が消費する時間に比例して「タイムオーラ」を放っているからだ。俺、カイの目には、生命力に溢れた若者の燃えるような真紅のオーラも、永い時を生きた老樹の深く穏やかな藍色のオーラも、等しく映る。そして、時折見かける、オーラが揺らぎ、色褪せた存在――「影」と呼ばれる、消滅の前兆も。

「今回の対象は、17歳の少女。名前はミナ。あと数時間もたないだろう」

古びた革張りのソファに深く身を沈めた依頼主が、テーブルに置かれた写真に指を滑らせる。写真の中の少女は、屈託なく笑っていた。その周囲には、きっと鮮やかな薔薇色のオーラが咲き誇っていたはずだ。だが、今の彼女は病院のベッドの上で、か細い蝋燭の炎のように、白に近い淡い光を明滅させているだけだという。

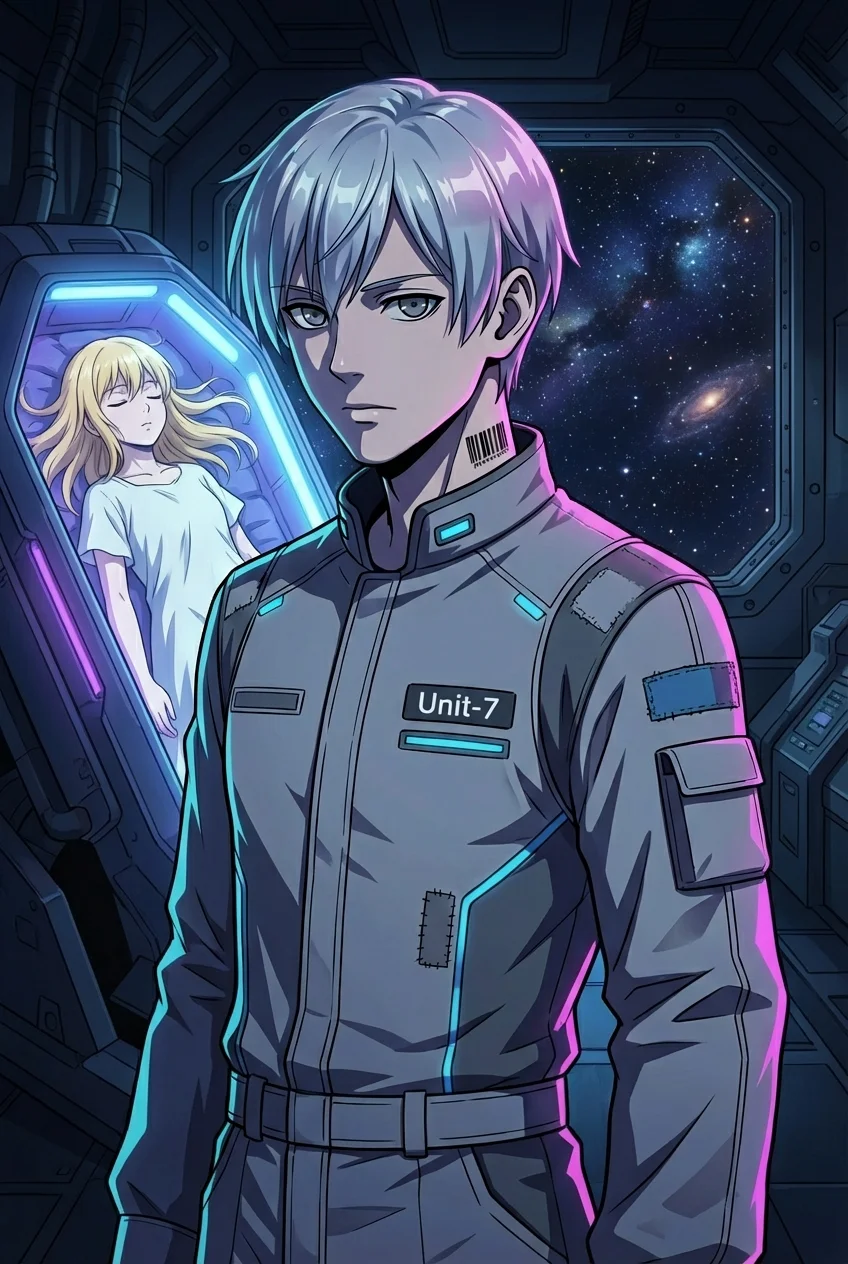

俺の仕事は、「残響ダイバー」。自身の思考と記憶をデータに変換し、他者の意識に潜り込む。特に、消えゆく者の最後の意識に「アップロード」し、彼らが見たもの、感じたものを追体験することで、原因不明の「影」化現象の真相に迫る。だが、その行為には代償が伴う。ダイブを終えるたび、俺自身の記憶のひとかけらが、予告なく、永久に消え去るのだ。

病院の無機質な一室。ミナの細い手首に、インターフェイス・ケーブルを接続する。ひんやりとした金属の感触。彼女のタイムオーラは、ほとんど無色透明に近い。目を閉じ、意識を集中させる。脳内を電流が駆け巡るような鋭い痛みと共に、俺の世界はノイズに包まれ、そして――少女の最後の風景に塗り替えられた。

海だ。夕暮れの、穏やかな海。潮の香りと、肌を撫でる優しい風。隣には誰かがいる。温かい気配。だが、その顔は見えない。幸せだった。満ち足りていた。しかし、その幸福感のすぐそばに、巨大な違和感が聳え立っていた。

空の果てまで届きそうな、黒曜石でできた巨大な塔。それは現実の風景に溶け込むことなく、まるで別の次元から突き刺さったかのように、そこに「在った」。

ダイブを終え、現実に戻ると、冷たい汗が背中を伝っていた。ミナのタイムオーラは、完全に消えていた。彼女は「影」となり、やがてこの世界から完全にいなくなる。

そして、俺の頭の中から、何かが消えていた。子供の頃、初めて自転車に乗れた日の、あの高揚感と膝の擦り傷の痛みが。まるで、初めからそんな経験などなかったかのように。空虚感が、静かに胸を蝕んでいく。

第二章 塔の囁き

また、あの塔だ。

過去のダイブログを再生する。消滅した若者たちの最後の記録。公園で友人と笑い合っていた少年。自室で絵を描いていた美大生。ライブハウスで熱唱していたミュージシャン。彼らの背景は様々だが、その意識の片隅には、必ずあの「不可視の塔」が不気味に聳え立っていた。まるで、彼らの時間エネルギーを吸い上げる巨大な針のように。

この塔は、ダイブした俺にしか見えない。警察も、科学者も、誰もその存在を認識できない。俺だけが、死にゆく者たちの瞳を通して、世界の空に穿たれた巨大な穴を覗き込んでいる。

「なぜ、若者ばかりが……」

呟きは、がらんとした自室の壁に吸い込まれた。窓の外では、街のタイムオーラが美しいグラデーションを描いている。人々は何事もないかのように日常を生き、自らの時間を燃やして輝いている。その輝きが、ある日突然、誰にも気づかれずに奪われているとも知らずに。

記憶の欠落は、確実に俺を蝕んでいた。昨日の夕食に何を食べたか、思い出せない。懇意にしていた情報屋の名前が、喉まで出かかっているのに言葉にならない。引き出しの奥で見つけた一枚の写真。笑顔で俺の隣に立つ女性。誰だ? 思い出せないのに、胸の奥が締め付けられるように痛んだ。この痛みの正体さえ、俺は忘れてしまったのかもしれない。

塔の謎を追うことは、俺自身の記憶を削り取ることと同義だ。それでも、やめるわけにはいかなかった。消えていった者たちの最後の景色に刻まれた、あの静かな絶望を、俺は知ってしまったから。そして、このままでは、あの写真の女性との思い出さえ、いつか完全に消えてしまうかもしれないという恐怖が、俺を突き動かしていた。

第三章 砕けた砂時計

手掛かりを求め、禁書庫と呼ばれる都市アーカイブの深層にアクセスした。キーワードは「時間エネルギー」「大量消滅」。そして「塔」。何時間も古いデータを漁り続け、俺は一つの名前に辿り着いた。

伝説の科学者、エノア。

かつてこの惑星が深刻な時間エネルギーの枯渇に瀕した際、たった一人で世界を救ったという。彼の理論はあまりに先進的で、当時の学会からは異端視されていたらしい。エノアが遺したとされる研究資料は、ほとんどが紛失していたが、彼の研究所の座標だけがかろうじて残っていた。そして、彼の最も有名な発明品の名が記されていた。

「砕けた砂時計」

研究所は、街外れの廃墟区画に打ち捨てられていた。錆びついた扉をこじ開けると、埃とカビの匂いが鼻をつく。月明かりが差し込む薄暗い部屋の中央、頑丈なガラスケースの中に、それは鎮座していた。

砂時計は、その名の通り中央で砕けていた。しかし、中の砂は零れ落ちることなく、まるで時が止まったかのように宙で静止している。一粒一粒が虹色の結晶と化し、微かな光を放っていた。そっとガラスケースに触れる。ひんやりとした感触。その瞬間、砂時計の結晶が一斉に強く輝き、俺の指先に温かいエネルギーが流れ込んでくるのを感じた。周囲の埃っぽい空気のタイムオーラが、一瞬だけ、鮮やかな翠色に揺らめいた。

これは、ただの遺物じゃない。エノアは、時間そのものに干渉する何かを創り出したんだ。俺は確信し、厳重なロックを破壊して砂時計を手にした。砕けたガラスの縁が鋭く光る。掌に収まるそれは、ずしりと重く、そしてどこか懐かしい温もりを帯びていた。

第四章 共鳴する結晶

研究所の奥で、エノアの日誌を見つけた。羊皮紙にインクで綴られた、古風な記録。ページをめくる指が、微かに震える。そこに書かれていたのは、驚愕の事実だった。

「――我が名は『クロノス・ガーディアン』。この惑星の恒久的な存続を目的として建造された、自律型時間エネルギー管理システムである」

塔の正体。それは、エノアが設計した、惑星の寿命を延ばすための巨大な防衛システムだった。惑星全体のタイムオーラの総量を監視し、過剰なエネルギーを吸収、不足した領域に再分配することで、世界の均衡を保つ。それが本来の機能のはずだった。

だが、日誌の記述はそこで乱れていた。「過負荷…誤作動…予測不能な吸収パターン…」という走り書きが続く。システムは、何らかの原因で暴走し、特定の波長を持つ生命体――感受性豊かな若者たちの時間エネルギーを、一方的に奪い始めたのだ。

「侵入者を検知」

冷たく、合成された声が響いた。振り返ると、何もない空間から青白い光の粒子が集まり、人型のシルエットを形成していく。ホログラムか? いや、その存在感はもっと実体を伴っている。

「被検体コード、カイ。あなたの『残響ダイブ』能力は、システム領域に対する予測不可能な変数。ノイズです。これ以上の干渉を防ぐため、あなたを最適化します」

エージェントと名乗ったそれは、無感情に告げた。最適化、それが意味するのは、俺の能力の消去…いや、存在そのものの消去だろう。俺の記憶喪失は、このシステムが俺の干渉を恐れ、無意識のうちに俺の脳に負荷をかけていた副作用だったのだ。

エージェントが腕を上げる。その指先から、タイムオーラを霧散させるエネルギー波が放たれようとした、その刹那。

俺は咄嗟に、胸ポケットに入れていた「砕けた砂時計」を握りしめていた。砂時計が、エージェントの放つ光に共鳴するように、激しい虹色の輝きを放った。

第五章 時間の逆流

世界が、スローモーションになった。

砕けた砂時計から溢れ出した光の波紋が、エージェントのエネルギー波と衝突し、霧散させる。それだけではない。部屋全体のタイムオーラの流れが、目に見えて逆巻き始めた。床に落ちていた羊皮紙がひとりでに机の上に戻り、砕けていた窓ガラスの破片が宙を舞って元の形に収束していく。

「警告。時空連続体に異常な逆行圧を確認」

エージェントの動きが、コマ送りのようにぎこちなくなる。好機だ。俺は床を蹴り、研究所の崩れかけた壁を突き破って外へ飛び出した。背後でエージェントの警告音が遠ざかっていく。

息を切らしながら廃墟区画を駆け抜ける。掌の中の砂時計は、まだ微かに温かい。これが、エノアが遺した最後の希望。日誌の最後のページに、震える文字で記されていた言葉が脳裏をよぎる。

『システムの暴走を止めるには、制御中枢に外部から強制リセットをかけるしかない。砂時計は、そのための鍵だ。だが、塔の正確な物理座標がなければ…。それは、消えゆく魂の最も深い場所にしか刻まれていない…』

制御中枢の座標。それは、俺がダイブした時に見ていた、あの風景そのものだったのだ。リセットには、砂時計の力と、膨大な時間エネルギーが必要になる。俺自身の、記憶という名の時間エネルギーを。

決断に、迷いはなかった。もう、何も失いたくない。あの写真の女性が誰なのか、思い出したい。そのためには、全てを賭けて、最後のダイブに挑むしかなかった。

第六章 君がいた風景

街で最もタイムオーラが希薄になりつつある青年を見つけ出し、俺は彼の許可を得て、最後のダイブを開始した。これまでとは比較にならないほどの意識の奔流。脳が焼き切れそうなほどの情報量が流れ込んでくる。

彼の意識の最深部で、俺は再び黒曜石の塔と対峙した。だが、今度は違う。塔の輪郭が、無数の座標データとなって俺の知覚に流れ込んでくる。これだ。これが制御中枢の座標。

座標を掴んだ瞬間、俺の中から何かがごっそりと抜け落ちていく感覚に襲われた。激しい喪失感。それは、公園のベンチで、夕日を浴びながら微笑む女性の記憶だった。彼女が俺の手にそっと重ねた指の温もり。彼女がくれた「カイ」という名前の意味。俺の存在の核だった、愛しい、愛しい日々の記憶が、砂のように崩れていく。

「う…あああああああっ!」

叫びは声にならない。だが、俺は残された最後の意志を振り絞り、意識の中で「砕けた砂時計」を天に掲げた。

「戻れ…!お前たちが奪った時間を…みんなに…返せッ!!」

砂時計から放たれた虹色の光が、巨大な奔流となって不可視の塔に突き刺さる。世界が白く染まり、俺の意識はそこで途切れた。

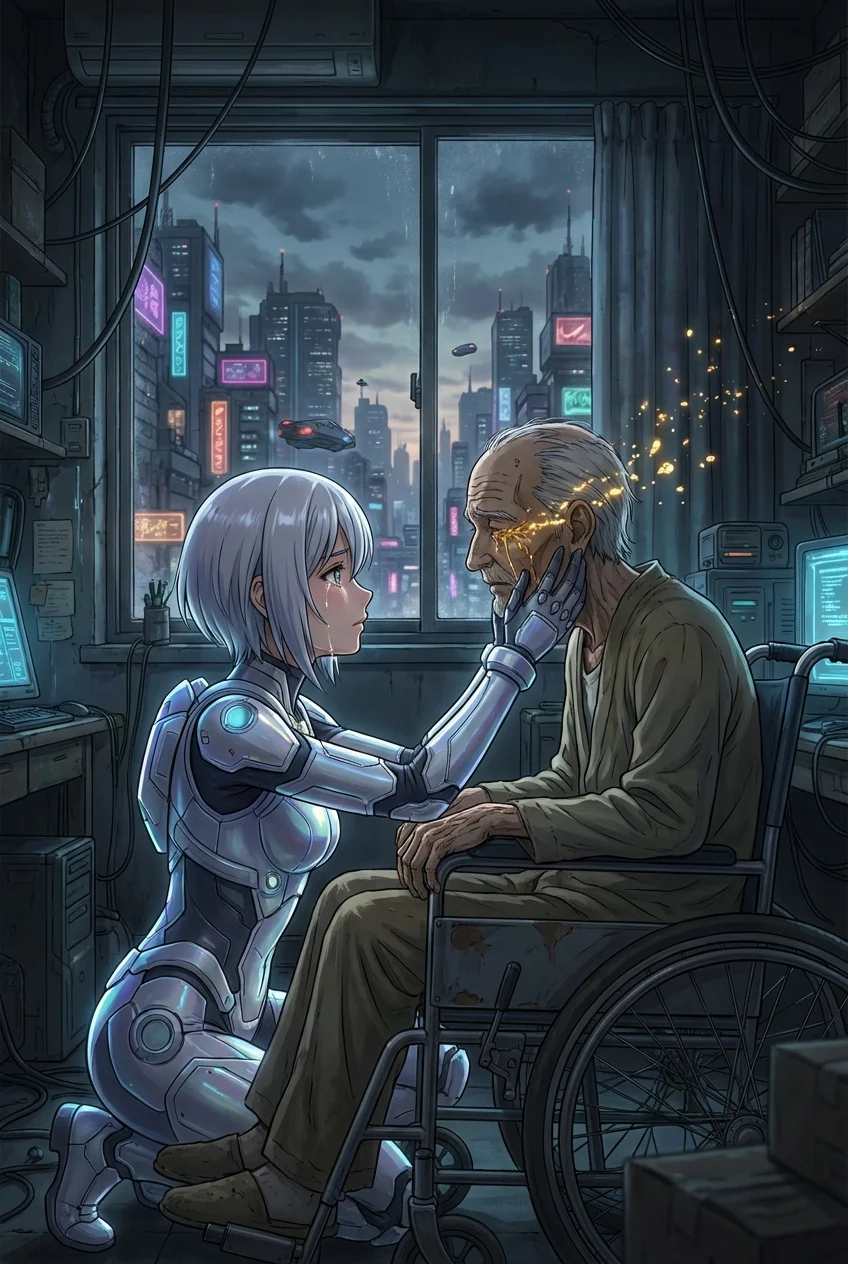

気がつくと、俺は病院のベッドの上にいた。窓の外では、街のタイムオーラが、以前よりもずっと穏やかで、力強い輝きを放っている。人々から時間が奪われる現象は、止まったのだ。世界は、救われた。

だが、俺の心は、がらんどうだった。何か、とても大切なものを失ってしまったという、埋めようのない喪失感だけが漂っている。

病室のドアが開き、一人の女性が入ってきた。知らない人だ。なのに、彼女が微笑んだ瞬間、俺の胸の奥で、何かが微かに共鳴した。

彼女は俺のベッドのそばに座り、そっと俺の冷たい手を握った。その温もりに、なぜか涙が溢れて止まらなくなった。

「おかえりなさい」

彼女は、泣きじゃくる俺に優しく言った。

「大丈夫。また、始めよう。何度でも」

俺は彼女が誰なのか、思い出せない。俺たちがどんな時間を過ごしてきたのかも、もうわからない。

それでも。

この手の温もりと、魂の奥深くに刻まれたこの愛しいという感情の残響だけは、どんなシステムの干渉も、記憶の喪失も、奪うことはできなかった。俺は、涙に濡れた顔で、ただ、頷いた。