第一章 輪郭のぼやけた街

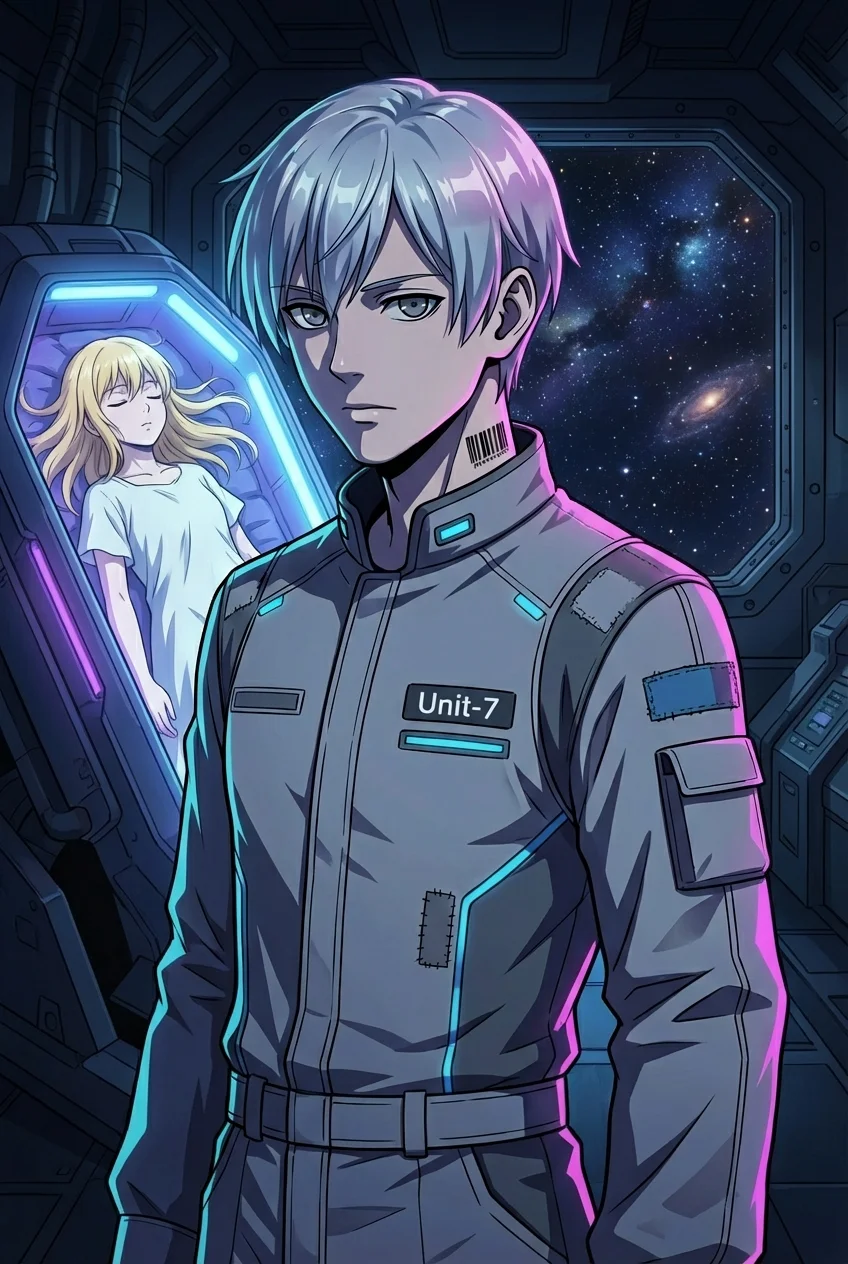

街の輪郭が、また少しぼやけた気がした。建物のエッジは淡い光の中に溶け、遠くの鉄塔は陽炎のように揺らいでいる。まるで使い古された写真のように、世界から色彩と実在感がゆっくりと失われていく。人々はそれに気づかぬふりをしながら、足早に家路を急いでいた。存在が薄れる前の、束の間の安息を求めて。

「ねえ、アキ。今日の空、いつもより灰色が濃いと思わない?」

隣を歩くリナが、不安げに空を見上げながら呟いた。彼女の横顔もまた、街灯の頼りない光に照らされ、どこか儚げに見える。その表情に、俺の胸の奥がちくりと痛んだ。守りたい、と強く思った瞬間だった。

世界が、巻き戻る。

ほんの三秒。だが、俺にとっては永遠にも等しい時間。

目の前で、リナの唇が先程と寸分違わぬ動きで再び開かれる。

「ねえ、アキ。今日の空、いつもより灰色が濃いと思わない?」

俺だけが、この世界のほんの些細な「やり直し」を知っている。彼女の憂いを帯びた瞳を二度も見つめるという罰を受けながら、俺は曖昧に頷くことしかできない。ポケットの中の真鍮製懐中時計が、冷たい感触で俺の孤独を肯定していた。針はとっくに止まっているくせに、時折、カチリ、と世界を嘲笑うかのような音を立てるのだ。

第二章 エーテルの残り香

リナの作業場は、オゾンのような金属的な匂いと、微かな甘さが混じり合った独特の空気に満ちていた。壁際に並んだガラス製のシリンダーの中で、青白い光を放つ液体がゆっくりと攪拌されている。世界をこの世に繋ぎ止める唯一の希望、「エーテル粒子」だ。

「生成が追いつかないの。世界の『存在耐久値』の減少速度が、明らかに加速してる」

機械を調整しながら、リナは汗の滲む額を手の甲で拭った。その横顔には、焦りと疲労が色濃く浮かんでいる。人々は回復を求めて列をなし、その視線が突き刺さるように痛い。俺にできるのは、重いタンクを運ぶことくらいだった。無力感が喉を焼く。

「昔の噂、知ってる?『時間同期実験』っていう……」

不意にリナが口にした言葉に、俺は動きを止めた。

「時間を完全に制御しようとした、傲慢な試み。それが失敗して、この世界の時間に修復不可能な亀裂を入れたんだって。今の現象は、そのツケなんだって言う人もいる」

その言葉が、錆びついた記憶の扉をこじ開けた。父親。物静かで、いつも何かに苦悩していた科学者の顔が浮かぶ。彼がその実験に関わっていたことを、俺は知っていた。ポケットの中の懐中時計が、まるで心臓のように、一度だけ大きく脈打った。

第三章 逆回転の記憶

父の書斎は、古い紙とインクの匂いがした。埃をかぶった書棚の奥から、一冊の古びたノートを見つけ出したのは、ほとんど偶然だった。ページをめくると、そこには見慣れた父の筆跡で、数式や理論がびっしりと書き込まれている。その中に、何度も赤インクで囲まれた言葉があった。

『クロノス・トリガー』

その単語を目にした瞬間、ポケットの懐中時計が灼けるように熱くなった。思わず取り出すと、止まっていたはずの秒針が、カタカタと震えながら逆回転を始める。

激しい頭痛。

閃光。

ガラスの割れる音。

白衣の男たちの怒号。

そして、「すまない」と呟く、若い頃の父の絶望に満ちた顔。

断片的なビジョンが脳裏に焼き付いて離れない。激しい感情の奔流が、俺の能力を暴発させた。

気づいた時、俺は書斎の入口に立っていた。手には何も持っていない。ノートはまだ、書棚の奥で眠っているはずだ。数分間の時間がごっそりと巻き戻され、俺の記憶だけが取り残されていた。だが、あのビジョンと『クロノス・トリガー』という言葉の感触は、皮膚に刻まれた傷のように生々しく残っていた。

第四章 世界の亀裂

終末は、音もなく、しかし確実にやってきた。街の至る所で建物が透き通り始め、人々の話し声は歪んだエコーのように響いた。空は鉛色に塗りつぶされ、世界の終わりを告げる静かな鐘が鳴り響いているようだった。

その中心で、悲鳴が上がった。リナの作業場だ。

駆けつけると、エーテル生成装置が激しい火花を散らし、制御不能に陥っていた。青白い光が嵐のように吹き荒れ、周囲の空間を侵食していく。リナは、暴走を止めようと必死に制御パネルに手を伸ばしていた。その時、天井の一部が大きな音を立てて剥がれ落ち、彼女の頭上へと迫る。

「リナ!」

叫びは声にならなかった。絶望が、恐怖が、彼女を失うという絶対的な拒絶が、俺の中で爆発した。

世界が、砕け散る音がした。

ポケットの懐中時計が、これまで感じたことのないほどの熱を放ち、その秒針が猛烈な速度で逆回転を始めた。それはもう、俺の感情に同期しているなどという生易しいものではない。俺という存在そのものが、この懐中時計と一体化し、世界の時間を喰らい始めたのだ。

そして、俺は理解してしまった。

俺の能力は、時間を巻き戻していたのではない。俺の感情が昂るたび、俺自身の『存在耐久値』を最大まで回復させていただけだ。そしてその代償として、周囲の世界から時間を、存在を、奪い続けていたのだ。

俺が生きていること。俺が感情を持つこと。それ自体が、この世界を滅ぼす『クロノス・トリガー』だった。

第五章 ゼロ時間への回帰

時間の奔流が、俺を中心に逆巻いていく。崩れた天井は元の場所へ収まり、人々の悲鳴は奇妙な産声のように逆再生され、鉛色の空は目まぐるしく青に、夕焼けに、そして夜に変わっていく。あらゆる出来事が、始まりへと向かって猛烈な速度で遡っていく。

その中で、俺の意識だけが、楔のように打ち込まれたまま、動かなかった。

走馬灯のように、数多の記憶が駆け巡る。初めてリナと笑い合った日。父の背中を見つめていた幼い頃。世界の輪郭がぼやけ始めたことに怯えた夜。その全ての瞬間に、俺は無自覚に世界を蝕んでいた。俺が幸せを感じれば感じるほど、世界は終わりに近づいていたのだ。

このまま、全てが消滅するのを見届けるか。

それとも。

この力の全てを解放し、全てを『時間同期実験』が行われる、あの始まりの瞬間にまで戻すか。

後者を選べば、リナは俺を忘れるだろう。俺たちが積み重ねた時間は、この宇宙から完全に消え去る。だが、彼女が、そしてこの世界が、「消滅しない未来」を掴む唯一の可能性がそこにある。

逆巻く時間の嵐の中で、俺は確かにリナの笑顔を見た気がした。

「ごめん、リナ」

心の中で、たった一人のために呟く。

「ありがとう」

そして俺は、意識の全てを、この壊れた世界に明け渡した。

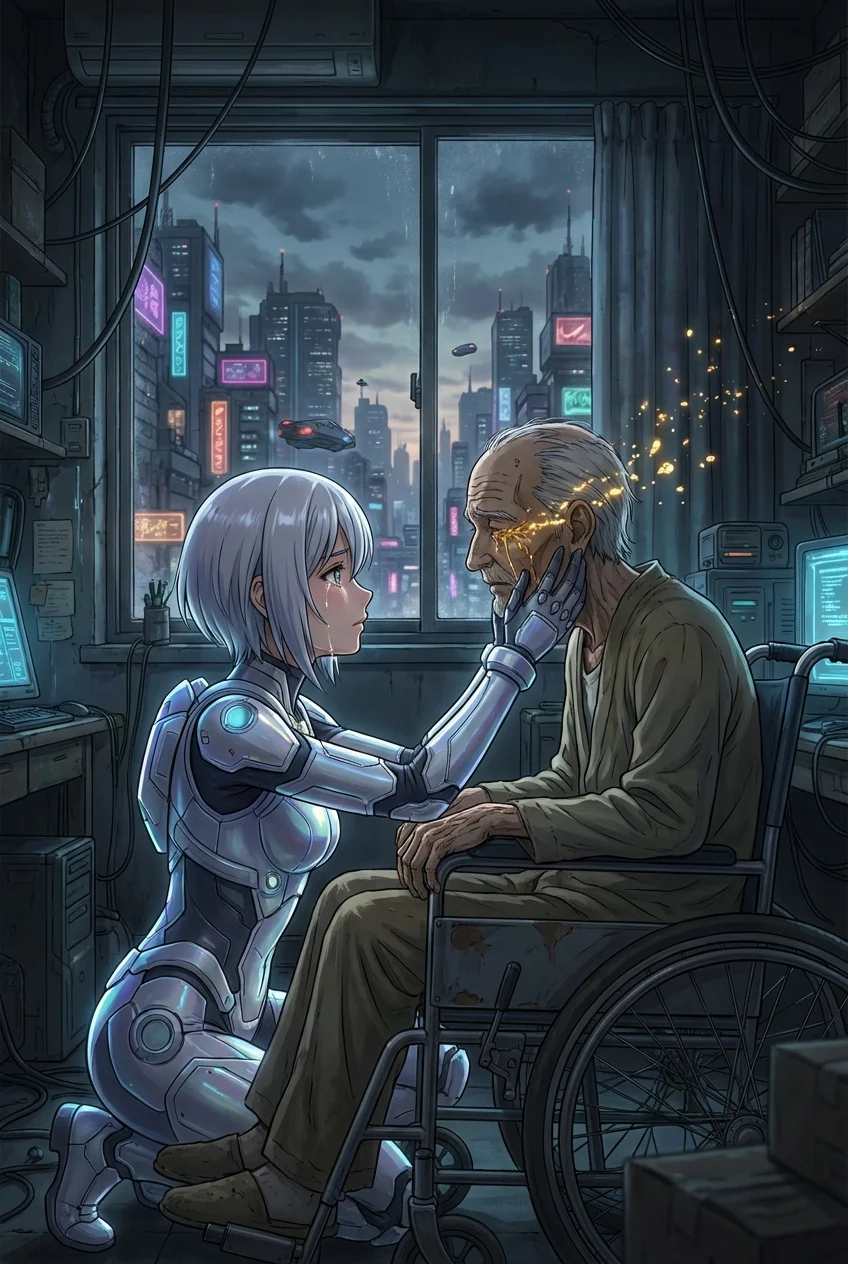

第六章 夜明け前の懐中時計

目を覚ますと、そこは見慣れない、けれど心のどこかで知っている子供部屋だった。窓から差し込む朝日は、信じられないほど鮮やかで、輪郭のはっきりとした光の筋を床に描いている。空気に淀みはなく、世界は確かな実在感を持ってそこに存在していた。

小さな自分の掌を、ゆっくりと開く。

そこには、真鍮製の懐中時計が静かに鎮座していた。傷一つなく、滑らかな秒針が完璧なリズムで時を刻んでいる。

俺は直感的に理解した。この新しい世界には、『存在耐久値』という概念そのものが存在しない。

今日は、父が『時間同期実験』を行う、その日の朝だ。

俺は、全ての記憶を持ったまま、この始まりの日にたどり着いた。失ったものの大きさは計り知れない。胸に空いた穴は、二度と埋まることはないだろう。

これは罰なのか。それとも、使命なのか。

答えはまだ見つからない。だが、やらなければならないことは、一つだけだ。

俺はベッドから降りると、まだ壊れていない懐中時計を強く握りしめ、父の研究室へと向かった。

二度と、同じ過ちを繰り返させないために。

失われた温もりを胸の奥深くにしまい込み、俺は、ただ一人、世界の夜明けへと続く扉を開けた。