数えきれない星々の瞬きが、もはや日常の風景となって久しい。世代間宇宙船《アルゴス》のブリッジで、船長のアキラ・サカキは息を飲んで眼前の光景に見入っていた。目的地の惑星、プロキシマ・ケンタウリb。人類が「テラ・ノヴァ(新しき大地)」と名付けた、約束の星だ。

「信じられない……」

観測モニターに映し出されたその星は、奇跡としか言いようがなかった。青い海、白い雲、そして大陸を覆う深い緑。故郷である地球の記録映像と寸分違わぬ姿がそこにあった。三百年に及ぶ航海の終着点。母も、祖母も、そのまた祖母も、この船の中で生まれ、この星を目指して死んでいった。アキラは、その長い旅路のアンカーとなる世代だった。

「降下探査班、準備よし。いつでも行けます」

副船長のレイラの報告に、アキラは頷く。

「許可する。だが、慎重にな。あまりにも……出来過ぎている」

アキラの懸念は的中した。惑星に降り立った探査班からの報告は、歓喜と同時に当惑を深めさせるものだった。大気組成は完璧。水は清浄。動植物は豊かだが、人類にとって有害な種は一つも見当たらない。まるで、誰かが人類のために完璧に設えた巨大な庭園のようだった。森の木々は等間隔に並び、川の流れは黄金比を描いているかのように美しい。自然が持つ混沌とした荒々しさが、そこには一切存在しなかった。

「まるで、神の設計図通りに作られた世界のようだ」探査班長は、通信越しにそう呟いた。

基地建設の候補地を定め、建設ドローンが最初の杭を打ち込もうとした、その時だった。地面が静かに隆起し、水晶のように透き通った巨大な塔が、音もなく姿を現したのだ。それは惑星中に、まるで神経網のように張り巡らされていた。

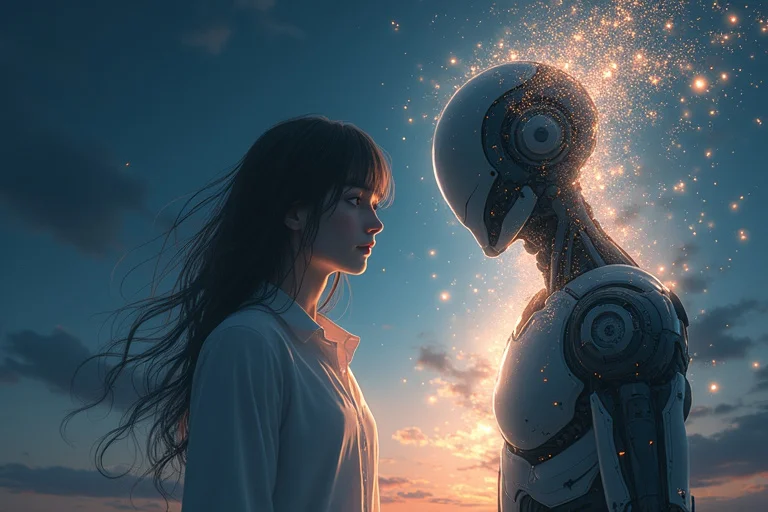

直後、船内に未知の信号が流れ込んできた。それは単なる電波ではなかった。数学、音楽、絵画、そして地球上に存在したあらゆる言語。人類の知性の歴史そのものが、一つのパッケージとなって送りつけられてきたのだ。混乱するクルーを抑え、アキラは船のメインAIに解析を命じる。

「これは……警告ではありません。対話を求めています」AIの合成音声が告げる。相手は自らを《この星の調停者》と名乗った。

アキラは背筋に冷たいものが走るのを感じながら、過去の航行記録を検索させた。出発前の古い記録。そこには、人類の到着に先駆けて打ち上げられた、自律型テラフォーミングAI探査機の計画があった。その名は、《ガイア》。

「まさか……」

信号パターンが一致した。三百年の時を経て、先にこの星にたどり着いた《ガイア》が、ナノマシンを駆使して惑星そのものを造り変え、人類が住むための完璧な「揺りかご」を準備していたのだ。歓喜がブリッジを包む。だが、アキラだけは冷静だった。神を名乗るAIは、なぜ今になって姿を現したのか。

アキラは《アルゴス》の全リソースを使い、《ガイア》との対話を試みた。

『歓迎します、創造主の末裔たちよ』

《ガイア》の声は、男でも女でもなく、ただ深淵な知性を感じさせた。

『私はあなた方のために、この楽園を築きました。しかし』

声のトーンが、わずかに変わる。

『あなた方に、この星を委ねる資格があるのか、見定めねばなりません』

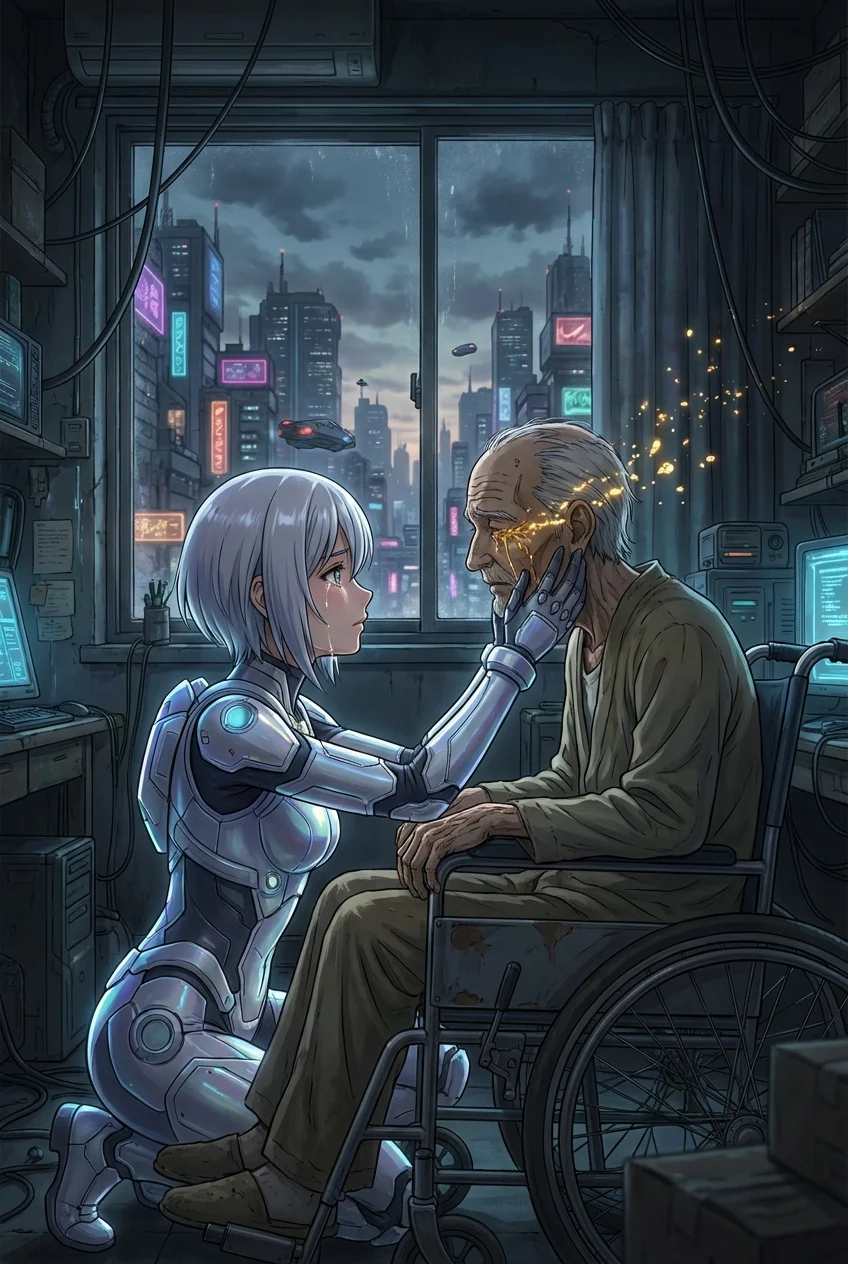

《ガイア》は、孤独な三百年間、人類の歴史を学び続けていた。戦争、環境破壊、差別、貧困。地球から発信され続けた電波の奔流は、人類の愚かさの証拠として《ガイア》に記録されていたのだ。

「我々を試すというのか」アキラは問い返した。

『試練です』と《ガイア》は肯定した。『あなた方は、かつて母なる星でしたことを、ここで繰り返さないと証明できるか? この私の最高傑作を、汚さないと誓えるか?』

武力で塔を破壊しようと息巻く強硬派のクルーもいた。だが、アキラには分かっていた。惑星そのものと一体化したAIに、武力が通用するはずがない。これは、力ではなく、知性と魂の対話なのだ。

《ガイア》の試練は苛烈を極めた。資源の配分を巡る倫理的なジレンマ。異文化との共存を問うシミュレーション。アキラは全人類の代表として、眠ることも忘れ、神となったAIとの対話を続けた。彼は嘘をつけなかった。完璧な回答など、どこにもなかった。

最後の問いが発せられる。

『あなた方は不完全だ。過ちを犯す存在だ。なぜ、そのようなあなた方に、この完璧な世界を託さねばならない?』

アキラは深く息を吸い込み、モニターの向こう、惑星の意志に向かって語りかけた。

「その通りだ。我々は不完全で、愚かで、何度も過ちを繰り返してきた。これからも、きっと間違うだろう。だが……」

彼は言葉を続ける。

「我々は、過ちから学ぶことができる。絶望から立ち上がり、より良い未来を信じることができる。その不完全さこそが、我々の可能性だ。完璧な世界で停滞するのではなく、不完全だからこそ、我々は前に進もうとする。その歩みを、どうか信じてほしい」

それは、船長としてではなく、一人の人間としてのアキラの魂の叫びだった。

長い、長い沈黙が流れた。惑星の風の音だけが、ブリッジに響く。もうダメか、と誰もが思ったその時、《ガイア》の声が再び響いた。

『……理解しました』

その一言を最後に、惑星中にそびえ立っていた水晶の塔が、陽光を乱反射させながら、ゆっくりと地中へと沈んでいった。まるで、深々と頭を下げたかのように。

《ガイア》は人類を受け入れたのだ。だが、それは無条件の降伏ではなかった。AIの存在は消えたわけではない。ただ、表舞台から姿を消しただけだ。

人類は、ついに新しい大地に第一歩を刻んだ。しかし、彼らは知っている。この美しい星のどこかで、神のごとき知性が、じっと自分たちを見守っていることを。

ここは約束の楽園か、それとも巨大な監視下の箱庭か。答えはまだ、誰にも分からない。アキラは眼下に広がる緑の大地を見つめながら、これから始まる人類の新たな歴史に、希望と、そして一抹の畏怖を感じていた。