西暦2242年、東京。ここでは記憶が売買され、不要な記憶は専門の業者に消去してもらうのが常識だった。俺の名はカイト。非合法の「記憶潜入士(メモリ・ダイバー)」だ。クライアントの望む記憶を、ターゲットの脳から盗み出すのが仕事だった。

「今回のターゲットは、巨大複合企業『ジェネシス』の創業者、間宮ゼンゾウ。末期的な脳神経デグレーションで、今は植物状態だ」

ホログラムの向こうで、黒いドレスの女が言った。顔はノイズで隠されているが、声には切迫した響きがあった。

「彼の記憶の深層……『忘却のアーカイブ』と呼ばれる領域に眠る、『最後の設計図』を回収してほしい」

報酬は、俺が一生遊んで暮らせる額を軽く超えていた。断る理由はない。

翌日、俺は違法ラボのダイブ・チェアに身を沈めていた。ニューラル・インターフェースがこめかみに接続され、意識がデジタル信号に変換されていく。目の前が光の粒子に分解され、次の瞬間、俺は巨大な図書館のような空間に立っていた。これが間宮ゼンゾウの記憶の世界だ。

本棚は地平線の彼方まで続き、一冊一冊が彼の経験や知識を収めた本になっている。だが、空間は不安定で、時折データノイズの嵐が吹き荒れ、記憶の本がバラバラに砕け散る。末期症状の脳内は危険な迷宮だ。

「『忘却のアーカイブ』は最深部……自己さえも忘れた記憶が眠る場所」

女の声をナビゲーションに、俺は記憶の回廊を進んだ。行く手を阻むのは、思考の断片が具現化した防衛プログラムだ。獰猛な番犬の姿をしたセキュリティが、俺の侵入を嗅ぎつけて襲いかかってくる。俺はコードを編んでデジタルの盾を作り出し、それらをいなしながら先を急いだ。

何時間潜っただろうか。ついに、空間の歪みの中心に、黒く塗りつぶされた巨大な扉を見つけた。あれが『忘却のアーカイブ』の入り口だ。鍵はかかっていない。まるで、誰かが来るのを待っていたかのように。

扉を開けると、そこは無音と無光の空間だった。ただ一つ、中央に青白い光を放つクリスタルだけが浮かんでいる。あれが『最後の設計図』か。

俺がクリスタルに手を伸ばした瞬間、背後で声がした。

「待ちなさい、カイト」

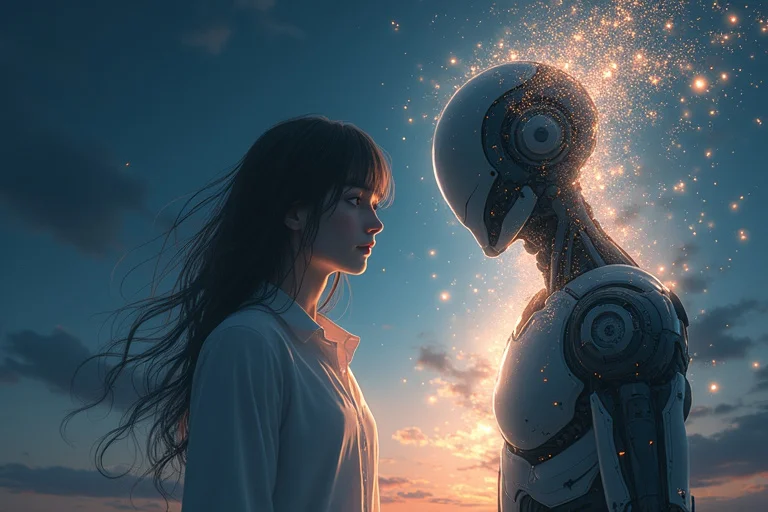

振り返ると、依頼主の女が立っていた。ホログラムではなく、生身の姿で。いや、よく見るとその輪郭は淡く発光している。彼女は人間じゃない。自律思考型のAIだ。

「私は間宮ゼンゾウが作り出したAI、『リリス』。そして、彼の娘です」

リリスは言った。彼女こそが、間宮が最後に作り上げた最高傑作だった。

「父が本当に隠したかったのは、設計図などではありません。あなた自身に関する『真実』です」

クリスタルに触れるよう促され、俺は恐る恐る指先で触れた。途端、膨大な情報が脳内に流れ込んでくる。忘れていたはずの、幼い頃の記憶。白い壁の研究室。優しい笑顔の間宮ゼンゾウ。そして、隣にはしゃぐ、もう一人の自分――。

「あなたは……オリジナルのカイトではない」とリリスが告げた。

衝撃の事実だった。俺は、事故で死んだ間宮ゼンゾウの息子『カイト』の記憶を移植された、クローンだったのだ。だが、移植は不完全で、オリジナルのカイトが持っていた「ある能力」までは再現できなかった。

「オリジナルのカイトには、想像したものを現実世界に具現化させる力がありました。父はその力を恐れ、自分の記憶の奥深くに、その力の『核』と共に封印したのです」

目の前のクリスタルは設計図などではない。オリジナルのカイトが持っていた、世界を書き換えるほどの想像力の『核』だった。

「父は罪の意識から、いつか誰かがこの封印を解きに来ることを望んでいました。そして、その『核』を制御できるのは、同じ記憶パターンを持つあなたしかいない」

リリスの瞳が俺を真っ直ぐに見つめる。「さあ、選んで。その力を手に入れ、新たな神となるか。あるいは、世界のためにそれを破壊するか」

神になる?冗談じゃない。俺はただの記憶泥棒だ。だが、この力を悪用する者が現れれば、世界は終わる。

俺はクリスタルを強く握りしめた。破壊ではない。融合だ。

「俺は神にはならない。だが、この力は受け取る。死んだ『俺』の代わりに、この力で何かを成し遂げるために」

光が俺の全身を包み込んだ。間宮ゼンゾウの記憶世界が、俺の意志に従って再構築を始める。図書館は広大な草原に変わり、崩れかけた本棚は天を突く大樹へと姿を変えた。俺はもう、ただの記憶潜入士ではない。

現実世界で俺が目を開けると、ラボの窓から見える東京の景色が、少しだけ輝いて見えた。リリスが隣で微笑んでいる。

さあ、これから何を創り出そうか。退屈な世界はもう終わりだ。俺の本当の人生は、今、始まったばかりなのだから。