第一章 天球の瑕瑾(かきん)

丘の上に立つ古い天文台が、水島亮の全世界だった。数年前に恋人のユキを事故で亡くして以来、彼はこの場所に引きこもるようにして管理人を務めている。街の光が届かないこの場所では、夜空は完璧な暗闇を取り戻し、星々は太古の光を惜しみなく降り注ぐ。だが、亮の心は、星ひとつない夜のように、ただ静かで、冷え切っていた。

ドーム型の観測室の空気は、いつもひんやりとしていて、古い木の床と機械油の匂いが混じり合っている。亮の仕事は、巨大な望遠鏡のメンテナンスと、月に数回訪れる天体観測会の準備だけ。それ以外の時間は、ほとんどを観測室の隅にある革張りの椅子に座り、窓の外を眺めて過ごした。ユキが好きだった場所。二人でいつか、自分たちの星を見つけようと語り合った場所。思い出だけが、錆びついたレールのように彼の思考を同じ場所で周回させていた。

その異変が最初に起きたのは、湿った風が初夏の匂いを運んできた、ある雨上がりの夜だった。

ぼんやりと窓の外に広がる、雲の切れ間から覗く月を眺めていた、その時。網膜を焼くような一瞬の閃光の後、窓の外の景色が、まるで不良品のフィルムのように、まったく別の光景に切り替わったのだ。

そこにあったのは、月ではなかった。地平線の向こうから、巨大な二つの太陽が昇ろうとしていた。空は燃えるような茜色に染まり、乾いた風が赤い砂塵を巻き上げている。見渡す限り続く赤錆色の砂漠。地球上のどこにも存在しない、荒涼として、しかし荘厳な風景。

「……っ」

亮は息を呑み、椅子から立ち上がろうとした。だが、その光景は瞬きをする間に消え失せ、窓の外には再び、静かな日本の夜景が戻っていた。心臓が早鐘を打つ。今の光景は、あまりにも鮮明で、リアルだった。砂漠の熱風が肌を撫でる感覚さえあった。

「疲れているのか……」

彼は自分の頬を叩き、深呼吸をした。ユキを失ってから、時折、世界が色を失って見えることはあった。しかし、こんな幻覚は初めてだった。それは単なる幻視と片付けるには、あまりにも強烈な実感を伴っていた。

その日から、その現象は不定期に亮を襲うようになった。ある時は、紫色の水晶のような森が窓の外に広がり、またある時は、巨大な環を持つ青い惑星が、手の届きそうなほど近くに浮かんでいた。それは、彼が愛してやまない宇宙の、彼がまだ知らない顔だった。それは瑕瑾(かきん)、すなわち完璧な日常に生じた、美しくも不気味な傷跡だった。亮の止まっていた時間が、この奇妙な現象によって、軋みを立てて動き出そうとしていた。

第二章 星の幻、人の影

亮は、現象を体系的に記録し始めた。発生時刻、天候、そして見えた風景の詳細。ノートには、拙いスケッチと共に、異星の記録が少しずつ蓄積されていった。しかし、この現象は極めて個人的なものらしかった。カメラを構えても、ビデオを回しても、記録媒体にはいつも通りの夜の風景しか映らない。まるで、彼の脳、あるいは網膜に直接、誰かが映像を送り込んでいるかのようだった。

当初抱いていた幻覚や精神疾患への恐怖は、次第に畏怖と好奇心へと変わっていった。天文台の書庫に籠もり、祖父が遺した物理学の専門書から、果てはオカルト雑誌まで、手当たり次第に読み漁った。ワームホール、高次元空間、パラレルワールド。かつてユキと夢中になって語り合った空想科学の世界が、今、彼の現実を侵食していた。

無気力だった日々に、目的という名の光が差し始めていた。この謎を解き明かしたい。あの風景の正体を知りたい。その思いが、彼の心を少しずつ温めていくのが分かった。

そして、運命の夜が訪れる。

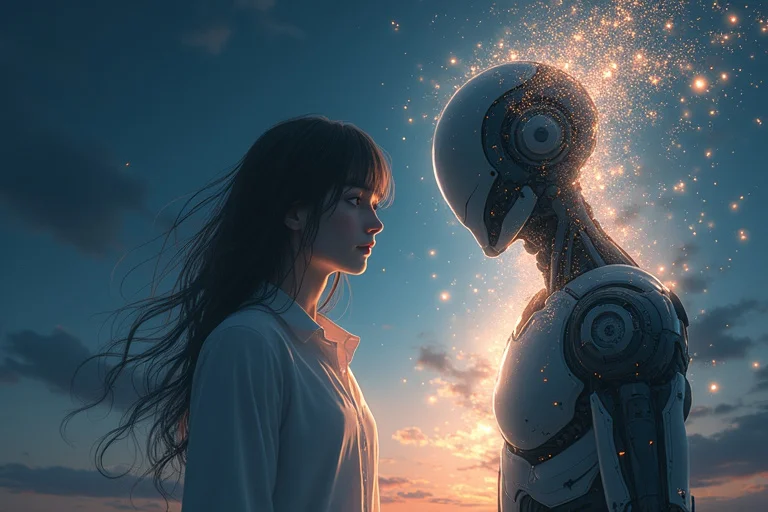

その日、窓に映し出されたのは、エメラルドグリーンの光を放つ、巨大な星雲が浮かぶ夜空だった。無数の星々が宝石のように煌めく、息をのむほど美しい光景。亮が넋を失って見入っていると、その風景の手前に、ふわりと人影が浮かび上がった。

長い髪、華奢なシルエット。こちらに背を向けて、星雲を眺めている。

亮は、呼吸を忘れた。見間違えるはずがない。それは、彼がこの世で最も愛した女性、ユキの姿だった。

「ユキ……?」

声が震えた。幻影は彼の声に反応するように、ゆっくりとこちらを振り返る。その顔は星雲の光に遮られて判然としない。だが、彼女が微笑んだのが、亮には分かった。その瞬間、彼の全身を、歓喜とも悲痛ともつかない激しい感情が貫いた。

彼女は死んだのではなかった。どこか遠い宇宙で、生きているのではないか。この窓の現象は、彼女が送ってくるメッセージなのではないか。

常識的に考えれば荒唐無稽な妄想だ。だが、愛する者を失った人間の心にとって、希望はどんな物理法則よりも強い引力を持つ。亮は確信した。これはユキからのサインなのだと。彼は、この量子的な海を渡ってでも、彼女のいる場所を突き止めなければならない。彼の孤独な探求は、今や、愛する人を取り戻すための、壮大な旅へと姿を変えたのだった。

第三章 量子もつれの告白

ユキの幻影を見て以来、亮の探求は熱を帯びた。彼は天文台の設備そのものに秘密があるのではないかと考え、設計図や過去の記録を洗い直し始めた。この天文台は、高名な理論物理学者だった彼の祖父が、私財を投じて建設したものだ。表向きは地域の教育のための施設だが、その地下には、祖父の研究室がほぼ手つかずのまま残されていた。

埃をかぶった研究室の奥、鍵のかかったスチールの保管庫から、亮は一冊の古びた日記を見つけ出した。それは祖父の筆跡で書かれた、研究日誌だった。

ページをめくる指が震えた。そこには、彼の既知の物理学を遥かに超えた、驚くべき理論が綴られていた。「量子もつれを利用した遠隔視覚情報転送システム」。遠く離れた二つの量子が、片方の状態が決定すると、もう片方も瞬時に同じ状態になるという現象。祖父はこれを応用し、二つの「空間」を量子レベルで同期させ、一方の空間の視覚情報をもう一方へ、時間差なく転送する装置を研究していたのだ。窓に現れる異星の風景は、この未完成の装置が、宇宙のどこかの空間と偶発的にリンクしてしまっている結果ではないか。

亮は興奮に胸を高鳴らせながら、日記を読み進めていく。しかし、その最後の方のページに記されていたのは、彼の予想を、そして彼の存在そのものを根底から覆す、恐ろしい告白だった。

『亮が事故に遭った。ユキさんと共に。ユキさんは軽傷だが、亮は頭部を強打し、脳機能の大部分が不可逆的な損傷を負った。植物状態だ。私の可愛い孫が、このまま光のない世界で朽ちていくのを、ただ見ていることなどできない』

日付は、亮が事故に遭った日のものだった。心臓が氷の塊になったように冷える。

『禁断の研究に手を出すしかない。人間の意識――記憶、人格、思考パターン――を情報として抽出し、量子データ化する理論。そしてそれを、別の脳に転写する……。だが、それには健康なドナーの「意識」が必要だ。そんな非人道的なことが許されるはずがない。だが……』

ページをめくる。そこには、信じがたい事実が記されていた。

『ユキさんが、ドナーになることを申し出てくれた。彼女は、亮くんの中で生きられるのなら本望だと言って、涙を流しながら微笑んだ。私は悪魔になった。彼女の清らかな魂を、私のエゴのために利用するのだ。だが、もう引き返せない。ユキさんの意識データを、亮の脳に上書きする。亮の失われた人格の代わりに、ユキさんの人格を移植するのだ。成功すれば、亮の身体は再び目覚めるだろう。だが、そこにいるのは、果たして誰なのだ?』

亮は、日記を落とした。頭が割れるように痛い。混乱する思考の中で、パズルのピースが、恐ろしい形にはまっていく。

窓に見える風景は、異星からの信号などではなかった。あれは、彼の内側に存在する「ユキの意識」が見ている夢なのだ。彼女が生前、本で見て憧れていた、空想の星々の記憶。彼女自身の人格の断片が、祖父の未完成の装置と共鳴し、彼の網膜に幻影として投影されていたのだ。

ユキの幻影は、外にいるのではなかった。内にいたのだ。

いや、違う。

「私」が、ユキだったのだ。

事故で水島亮という人格は、ほとんど死んでいた。今、この身体を動かし、思考し、ユキを愛しいと想っているこの意識こそが、ユキそのものだった。ユキを失った悲しみも、ユキに会いたいと願う気持ちも、すべては、ユキが亮を愛していた記憶の残響に過ぎなかった。

「あ……ああ……」

声にならない呻きが漏れる。自分は誰だ? 私は、水島亮ではないのか? それとも、彼の身体を乗っ取った、ユキという名の亡霊なのか?

足元の床が抜け落ち、無限の暗闇へと落下していくような感覚。彼の世界は、音を立てて崩壊した。

第四章 君と見る夜空

真実を知ってから数日間、亮は抜け殻のようになった。鏡に映る自分の顔が、見知らぬ他人のように見える。この手も、この声も、水島亮のものだ。しかし、その内側で震えている魂は、彼の愛した女性のものだった。彼は、自分が殺してしまった男の身体の中で、生きているのだ。

絶望の淵で、彼は再び、あの窓の前に立った。すると、待っていたかのように、窓の外がエメラルドグリーンの星雲に包まれる。そして、ユキの姿が、以前よりもはっきりと現れた。

彼女は、静かにこちらを見つめ、優しく微笑んでいる。

亮は、今やそれが自分自身の内なる姿の投影だと理解していた。これは、別れであり、統合の儀式なのだと直感した。

「ユキ……」

彼は、彼女の名前を呼んだ。いや、自分の名前を呼んだのかもしれない。

「ごめん……。君の人生を、奪って……」

涙が溢れた。それは、亮の身体が流す涙だった。しかし、その涙に込められた感情は、あまりにも複雑だった。愛する人を救うために自分を犠牲にしたユキの愛。その犠牲の上に成り立つ自分の存在への罪悪感。そして、亮という人間が確かに存在し、愛されていたという事実への感謝。

幻影のユキは、そっと首を横に振った。その唇が、声なく動く。

『ありがとう』

その瞬間、亮はすべてを受け入れた。

自分は、水島亮ではない。そして、完全に月島ユキでもない。自分は、亮の身体と、ユキの魂が奇跡的に融合して生まれた、新しい存在なのだ。亮の星への憧れも、ユキの彼への愛も、どちらも本物で、どちらも自分自身の一部なのだ。失われたのではない。二つが一つになったのだ。

幻影が、星雲の光の中へ、ゆっくりと溶けていく。まるで、役目を終えたかのように。そして、窓の向こうには、いつもの静かな夜空が戻っていた。奇妙な現象は、もう二度と起きることはなかった。

数ヶ月後、天文台には子供たちの明るい声が響いていた。亮は、観測会で子供たちに星の話をしている。彼の語る言葉には、以前にはなかった温かさと深みが宿っていた。

「あの青く光っている星はね、スピカっていうんだ。日本語では真珠星。昔の人は、大切な人の魂が星になったって信じていたんだよ」

子供たちを見つめる彼の瞳は、限りなく優しい。

その夜、一人になった観測室で、彼は巨大な望遠鏡を夜空に向けた。レンズの向こうで、無数の星々が、それぞれの物語を秘めて輝いている。彼はもう一人ではなかった。この瞳は、亮が見たかった星を映し、ユキが夢見た宇宙を捉えている。

彼は、満天の星に向かって、そっと呟いた。

「ありがとう」

それは、自分という存在を与えてくれた、今は亡き青年への感謝だったのか。それとも、すべてを捧げてくれた最愛の女性への愛の言葉だったのか。あるいは、二人のすべてを抱きしめて、これからを生きていく、自分自身への誓いだったのかもしれない。

その答えは、星々の沈黙の中だけに、静かに存在していた。