ガラスとクロムで出来た都市を、音もなく滑るエアカーの群れが流星のように横切っていく。僕、カイが働く記憶保管局《メモリー・アーカイブ》は、その摩天楼の一角、地上二百階に浮かんでいた。人々はここで、重すぎる記憶を預け、輝かしい記憶を処方箋のように受け取っていく。記憶さえもが取捨選択できる時代。僕らは過去という名の呪縛から解放されたはずだった。

僕の仕事は、預託された記憶データのメンテナンスだ。膨大な数の人生が、光の粒子となってサーバーラックに眠っている。だが、僕自身の時間は、二年前に止まったままだった。恋人だったリナを、軌道エレベーターの落下事故で失ってから。

僕の唯一の慰めは、アーカイブに残したリナとの記憶を再生することだった。彼女の笑い声、陽だまりのような匂い、僕の名を呼ぶ柔らかな声。それらは完璧な純度で保存され、僕の心を麻痺させる甘い毒として機能した。

ただ一つ、どうしても再生できないデータがあった。「あの日」の記憶だ。事故当日の、リナと過ごした最後の数時間。データはひどく損傷し、再生を試みるたびに、耳障りなノイズと黒い砂嵐がモニターを覆い尽くすだけだった。

「システムのエラーだろう」

僕は自分に言い聞かせ、彼女の最期の言葉、最期の表情を知りたいという渇望に身を焦がしていた。あの日の記憶さえ取り戻せれば、僕の止まった時間は、きっと再び動き出す。そう、信じていた。

同僚の制止を振り切り、僕はアーカイブの規則を破った。正規のツールではアクセスできない、記憶データの深層《ディープコア》に侵入するための非合法なデコーダーを闇市場で手に入れたのだ。夜ごと、誰もいなくなった局内で、僕は自分の脳に接続されたインターフェイスを起動し、破損した過去へとダイブした。

ノイズの向こう側に、断片的な情景が浮かび上がる。公園のベンチ、二人で飲んだクリームソーダの甘い味、リナが好きだったインディーバンドの拙いメロディ。美しい記憶のピースを拾い集めるたびに、胸が高鳴った。もう少しだ。もう少しで、核心に触れられる。

だが、パズルを組み上げるうちに、微かな違和感が生まれていた。再生されるリナの笑顔は、どこか寂しげだった。僕を見つめる瞳には、憐れむような色が混じっている気がした。そして、聞こえるはずのない彼女の囁きが、ノイズの隙間から漏れ聞こえてくる。

『……もう、やめにして、カイ』

誰に言っているんだ? 僕は首を振って幻聴を追い払う。真実がすぐそこにあるのに、立ち止まるわけにはいかない。僕はデコーダーの出力を最大にした。脳を焼くような激痛とともに、視界が真っ白に染まる。

警告音がけたたましく鳴り響き、目の前のモニターに表示されたのは「エラー」の文字ではなかった。

自己防衛プロトコル:レベルΩ発動中。アクセスは推奨されません

破損ではなかった。ロックだ。僕自身が、あるいは僕の精神を守るためのシステムが、この記憶に強固な鍵をかけていたのだ。なぜ? 恐怖よりも先に、抑えきれない好奇心が湧き上がった。僕は震える指で、強制解除のコマンドを打ち込んだ。

次の瞬間、僕の意識は濁流に呑まれた。

真実の記憶は、冷たく、残酷だった。

あの日、僕らは公園のベンチで言い争っていた。僕の仕事への無理解と、彼女の夢への無関心。積み重なったすれ違いが、ついに臨界点を超えたのだ。

「別れたい」

リナはそう言った。僕は取り乱し、彼女を車に乗せて無理やり走り出した。やめて、と叫ぶ彼女の声を無視して。軌道エレベーターへ向かうハイウェイで、僕の視線はハンドルではなく、涙を流す彼女の横顔に釘付けになっていた。

だから、気づかなかったのだ。前方のエアカーが急停止したことに。

衝撃音。ガラスの砕ける音。そして、僕の腕の中で、急速に体温を失っていくリナの感触。

『どうして……見てくれなかったの……最後まで』

それが、彼女の最期の言葉だった。

僕が追い求めていたのは、失われた美しい思い出ではなかった。僕自身が目を背け、心の奥底に封印した罪の記憶だったのだ。破損は、僕の心が悲鳴を上げて作り出した、優しい嘘だった。

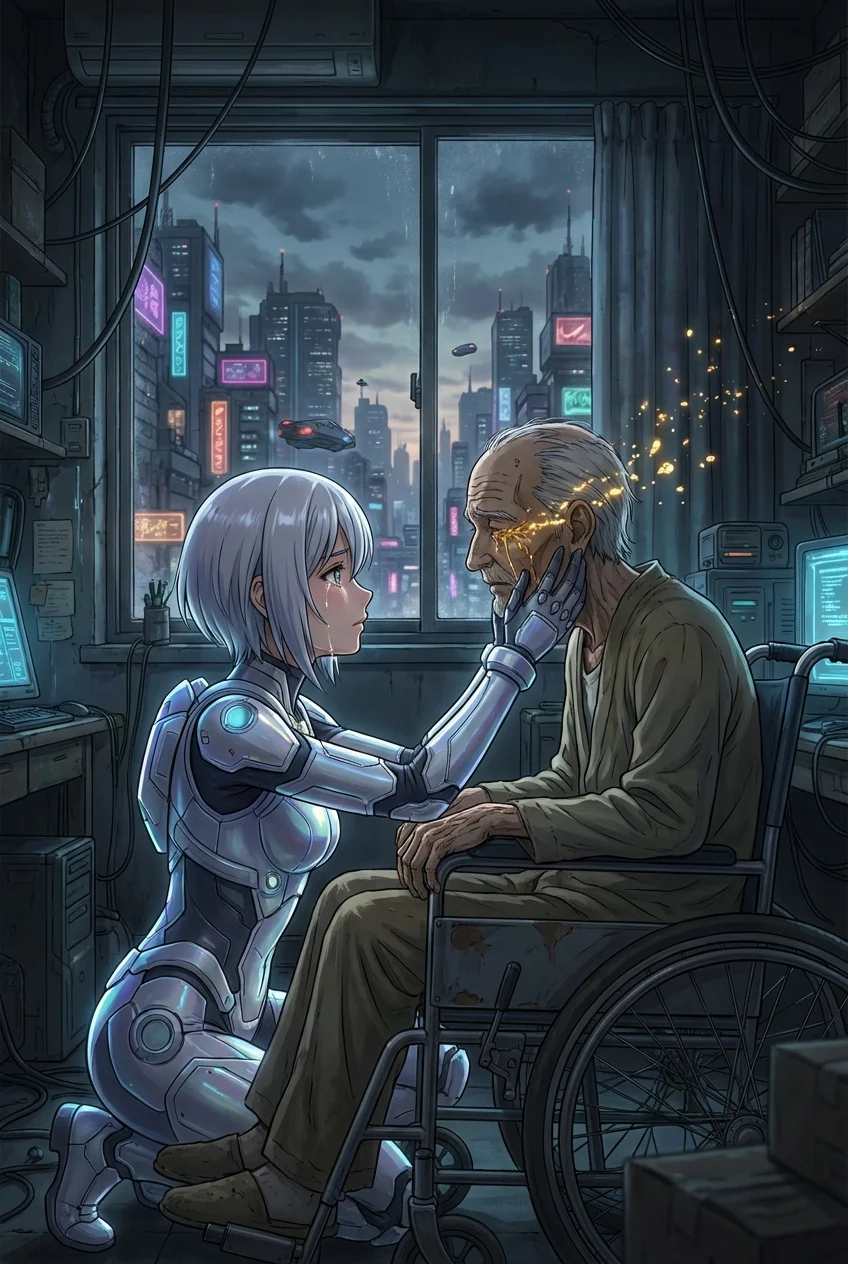

再生装置の前で、僕はどれだけの時間、呆然としていただろうか。モニターには、美化されたリナとの日々が、皮肉なほど鮮やかにループ再生されている。僕はそれに価値などないことを知ってしまった。

指が、自然とアーカイブのコンソールに向かう。僕のパーソナル・データを、全て消去するボタン。リナとの美しい記憶も、この耐えがたい罪の記憶も、全てを無に帰すためのスイッチだ。そうすれば、この苦しみから解放される。

しかし、僕は指を止めた。

消去することは、逃げることだ。リナの死からだけでなく、彼女と生きた時間そのものから。たとえそれが偽りの輝きに満ちていたとしても、僕らが生きた証だった。そして、この罪悪感こそが、僕が彼女を殺してしまったという、紛れもない事実の証なのだ。

僕は、再生装置の電源を落とした。

静寂が戻った局内に、窓の外から夜明けの光が差し込み始める。それは、僕がずっと目を背けてきた、新しい一日の始まりを告げる青い光だった。

過去を再生するのをやめよう。

罪も、後悔も、愛した記憶も、すべてを抱きしめて、生きていこう。

僕はアーカイブを後にした。足取りは鉛のように重い。けれど、二年間、僕の足元に澱んでいた影は、朝日を受けて、確かに未来へと伸びていた。