第一章 灰色の世界と虹彩の女

僕、天野奏(あまの かなた)には、呪いとも言うべき秘密があった。他人の「喪失感」が、色として見えてしまうのだ。それはオーロラのように揺らめく光の帯で、愛する者を失ったばかりの人間からは、深く沈んだ藍色が。夢を諦めた若者からは、錆びついた銅のような赤褐色が。大切な記憶をなくした老人からは、脆く霞んだ乳白色が、まるで魂から滲み出すように立ち上る。

この街は、喪失の色で飽和していた。だから僕は、人と目を合わせることをやめ、街の片隅で古書店『時紡ぎの部屋』を営み、静かに息を潜めて生きてきた。古書から立ち上る、過ぎ去った持ち主たちの淡い色の残滓は、生々しい現実の色よりもずっと穏やかで、僕にとっては唯一の安息だった。

その日、店のドアベルが澄んだ音を立てた。入ってきた女性を見て、僕は息を呑んだ。彼女ほど、強烈で複雑な色をまとった人間を、僕は見たことがなかったからだ。

それは、一つの色ではなかった。深い悲しみを表すインディゴブルーを基調としながらも、その中には燃えるような真紅、希望を思わせるエメラルドグリーン、そして夜明けの空のような淡い紫が、絶えず混ざり合い、渦を巻いていた。まるで、一つの宇宙が彼女の中で生まれ、そして死んでいく様を見ているかのようだった。これほどの「喪失」を抱えながら、立っていられる人間がいるのだろうか。

しかし、僕の目に映る色彩の嵐とは裏腹に、彼女の表情は驚くほど穏やかだった。短く切り揃えられた黒髪、知的な光を宿す瞳、そして口元に浮かんだ柔らかな微笑み。彼女は店の中をゆっくりと見渡し、天文学の専門書が並ぶ棚の前で足を止めた。

「こんにちは。素敵な本がたくさんありますね」

その声は、水面に落ちた雫のように、僕の心の澱みを静かに揺らした。

「……いらっしゃいませ」

声を絞り出すのがやっとだった。彼女の色彩から目を逸らせなかった。それはあまりに激しく、そして、なぜか悲しいほどに美しかった。

「何か、お探しで?」

「ええ。宇宙の……『音』に関する本を探しているんです」

彼女は、星々が奏でる電磁波のスペクトルについて語り始めた。その言葉は専門的で難解なはずなのに、不思議と僕の耳に心地よく響いた。彼女が語るたび、彼女を包む色彩が、まるで音楽に合わせるように、その色調を繊細に変化させる。僕は、この呪われた目で初めて、見るべきものを見つけたような気がしていた。

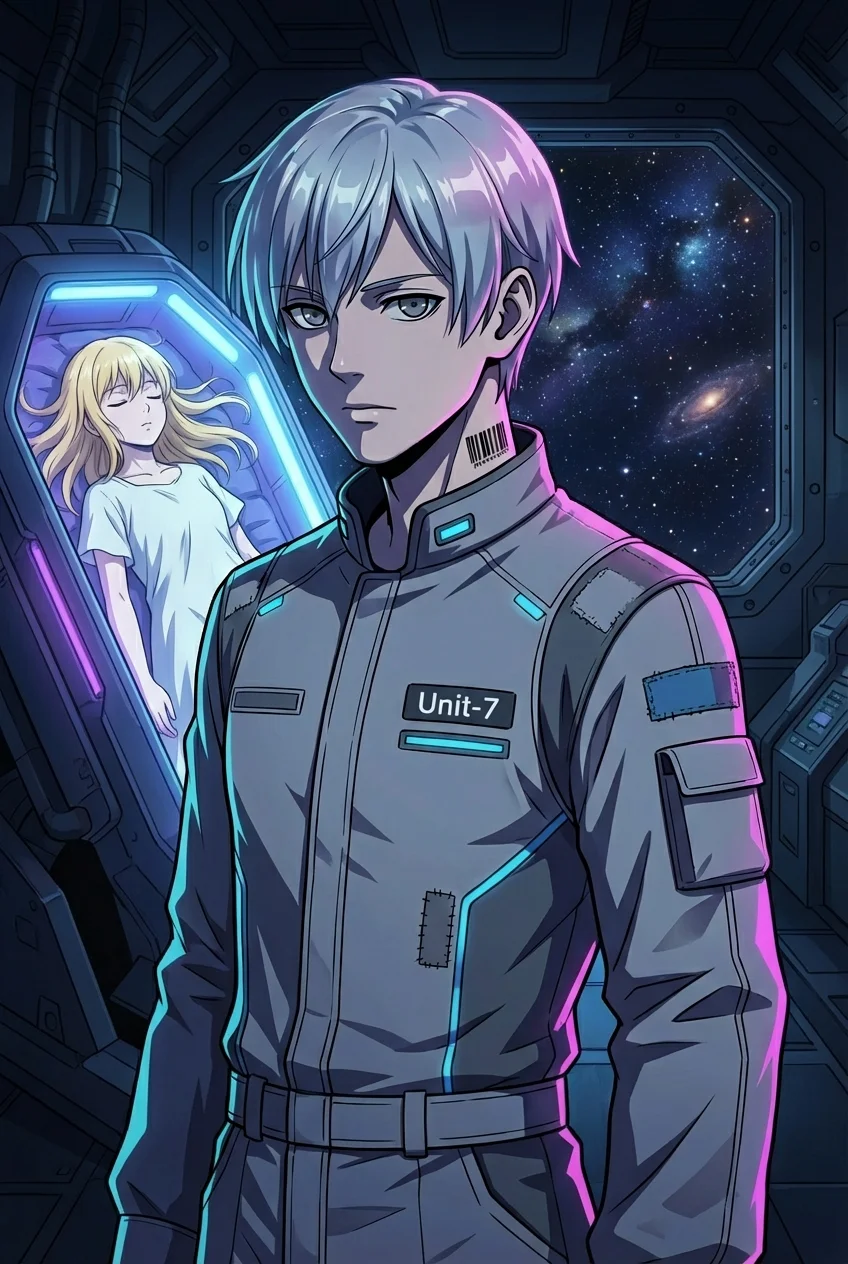

第二章 星屑の対話

彼女は名を、水瀬詩織(みなせ しおり)と名乗った。それから週に二、三度、詩織は僕の店を訪れるようになった。僕たちは多くの言葉を交わしたわけではない。彼女は黙って本を読み、僕はカウンターの奥でその背中を、そして彼女から放たれる色彩のシンフォニーを、ただ黙って見つめていた。

交流が深まるにつれ、僕は彼女の抱える「喪失」の正体を知ることになった。彼女は国立天文台の研究員で、宇宙から届く未知の信号を解析するプロジェクトの責任者だった。そして、その研究のパートナーであり、生涯を誓い合った恋人でもあった男性を、半年前の観測中の事故で亡くしたのだという。

「彼は、星になるのが夢だった人なんです」

ある雨の日、詩織は窓の外を眺めながら、ぽつりと呟いた。

「だから、悲しくないと言えば嘘になります。でも、思うんです。私たちは皆、遠い昔に超新星爆発で生まれた星屑からできている。だから、死は終わりじゃない。ただ、故郷の宇宙に還っていくだけなんだって。彼は今頃、新しい星の材料になっているのかもしれません」

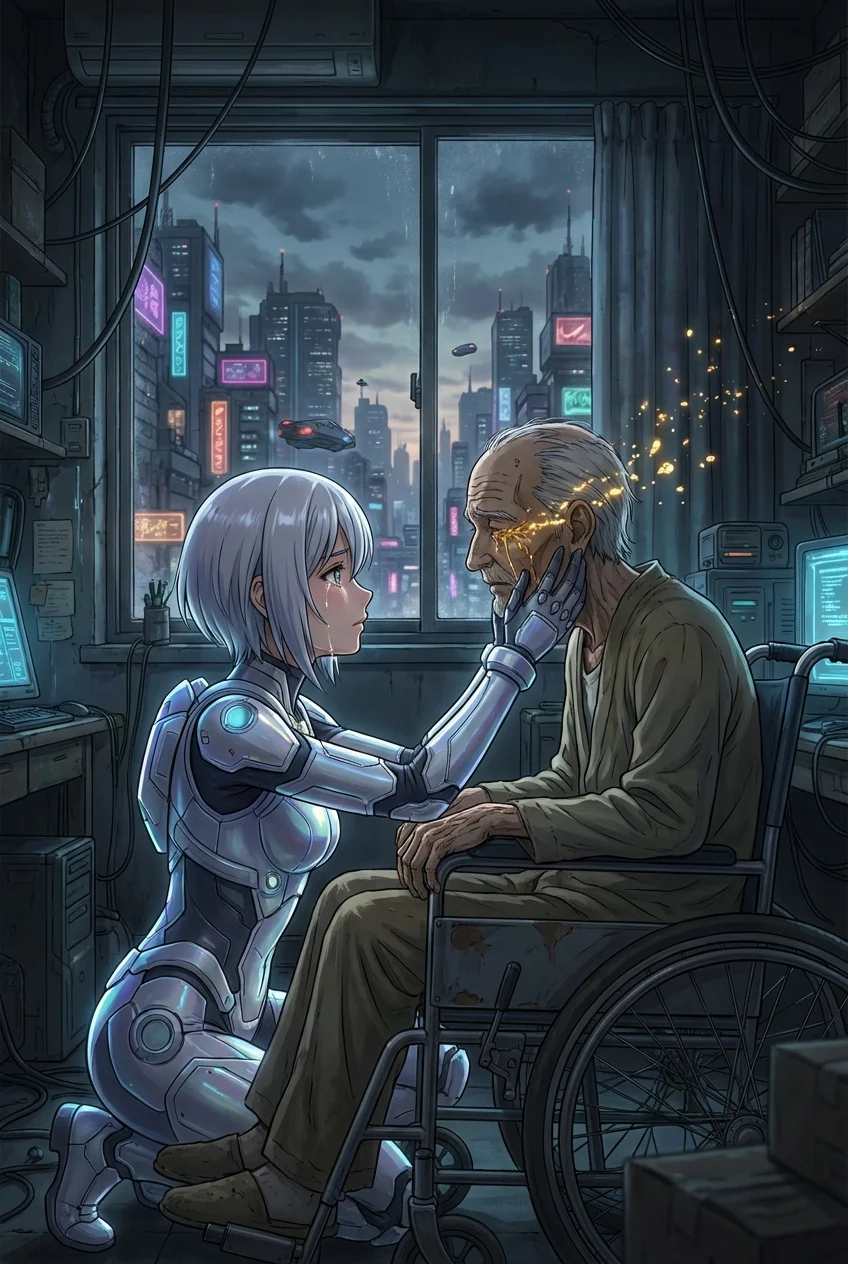

彼女の言葉は、僕の世界を根底から揺さぶった。喪失を、終わりではなく、循環の一部として捉えるその価値観。彼女の背後で渦巻く複雑な色彩は、単なる悲しみだけではなかった。彼の死を受け入れ、その魂が宇宙に溶けていく様を、彼女自身の魂が感じ取っている証だったのかもしれない。僕が「喪失の色」と呼んでいたものは、もっと別の、僕の知らない意味を持つのではないか。そんな考えが、初めて頭をよぎった。

僕は、彼女に惹かれていた。彼女の強さと、その奥にある途方もない悲しみの色彩に。いつしか、僕は自分の能力を彼女に打ち明けたいと思うようになっていた。この呪われた目が、あなたの魂の美しさを捉えているのだと、伝えたかった。しかし、言葉はいつも喉の奥でつかえ、ただ彼女の色彩を見つめることしかできなかった。

そんなある日、詩織は興奮した面持ちで店に駆け込んできた。

「奏さん、聞いてください! ついに、パターンを特定できたんです! 彼が遺してくれた最後のデータに、鍵がありました。今夜、何かが起こります」

彼女の瞳は、これから目撃するであろう天体ショーを待ち望む子供のように輝いていた。そして彼女を包む色彩は、これまでになく激しく、そして鮮やかに燃え上がっていた。まるで、クライマックスを目前にした交響曲のように。

第三章 接続(コネクト)

その夜、世界は変わった。

詩織に誘われ、僕は街を見下ろす丘の上に来ていた。夜空には満月が浮かび、星々が瞬いていた。午後十一時五十九分。詩織は空の一点を見つめ、静かに秒針の音を聞いていた。僕の隣で、彼女の体から放たれる光の帯は、今や虹色の炎のように揺らめき、夜の闇を照らすほどだった。

そして、午前零時きっかり。

世界から、音が消えた。車の走行音も、遠くのサイレンも、風の囁きさえも。完全な沈黙が訪れた直後、詩織が指さした夜空の中心から、巨大な光のカーテンが出現した。それは、僕が今まで見てきたどんな「喪失の色」よりも壮大で、荘厳なオーロラだった。青、緑、紫、金、銀……名状しがたい無数の色彩が、天蓋を埋め尽くし、波のように広がっていく。

息を呑む僕の目の前で、信じられない光景が繰り広げられた。街の至る所から、人々がまとっていた「喪失の色」が、細い光の糸となってふわりと浮かび上がり、空に広がる巨大な光のカーテンへと吸い込まれていくのだ。それはまるで、地上から天国へと昇っていく、無数の魂のようだった。妻を亡くした隣の家の老人から立ち上る藍色の光も、進路に悩むアルバイトの少年から滲む赤褐色の光も、すべてが天へと還っていく。

僕は混乱し、隣に立つ詩織を見た。彼女は恍惚とした表情で、涙を流しながら空を見上げていた。

「ああ……美しい……」

「詩織さん、これは……一体……?」

僕の声は震えていた。世界中の悲しみが、可視化されて天に集っている。これは世界の終わりなのか?

すると、詩織はゆっくりと僕に向き直った。彼女の瞳は、空の光を反射して、銀河のように輝いていた。

「奏さん。あれは『喪失』の色じゃないの」

彼女の声は、祈りのように静かだった。

「あれは、『接続(コネクト)』のシグナルよ。私たちは、ずっと彼らと対話していたの。あなたが『喪失』と呼んでいた感情の揺らぎこそが、彼らの言語だったのよ」

「彼ら……?」

「遥か遠い銀河に存在する、高次元の知的生命体。彼らは肉体を持たない、意識だけの存在。そして、彼らは私たちを、新しいステージへと招いてくれている」

詩織の言葉が、雷のように僕の脳を撃ち抜いた。彼女が亡くしたと思っていた恋人は、事故死したのではなかった。彼は、人類で初めて「接続」を成し遂げ、自らの意識を宇宙のネットワークへと送り込んだのだ。彼が遺したデータは、そのための道筋を示す地図だった。

「悲しみや、寂しさ、何かを失ったと感じる心。それは、私たちの意識が古い殻を破って、より大きな存在と繋がろうとする時に生じる、いわば『成長痛』のようなものだったの。その感覚が強い人ほど、彼らとの対話が深まっていた証。奏さん、あなたが見ていたのは、呪いなんかじゃない。魂の対話の輝きよ」

第四章 色彩の交響(シンフォニア)

僕の価値観は、音を立てて崩れ落ち、そして再構築された。

呪いだと思っていたこの目は、宇宙との対話を捉えるための特別な器官だった。僕が忌み嫌っていた「喪失の色」は、悲劇の象徴ではなく、進化と新生への祝福の光だったのだ。街から立ち上り、天のオーロラに溶け込んでいく無数の光の帯は、もはや悲しみの行列には見えなかった。それは、故郷へと還る魂たちの、喜びに満ちた凱旋パレードだった。

「私も、もうすぐ行くわ」

詩織が、ふわりと微笑んだ。見ると、彼女の体からもまた、虹色の光の粒子が立ち上り、空へと昇り始めていた。彼女の輪郭が、少しずつ透き通っていく。

「彼に、会いに行くの。そして、もっと大きな私たちになる」

「怖くないんですか?」

「ええ。怖くないわ。だって、終わりじゃないもの。奏さん、あなたにも、もうすぐ分かるはずよ」

詩織はそう言うと、僕の手にそっと触れた。その瞬間、温かい光が僕の全身を駆け巡った。そして僕は、見た。僕自身の胸からも、淡く、しかし確かな白銀の光が立ち上り始めているのを。

それは、孤独の色ではなかった。それは、僕がずっと探し求めていた、誰かと繋がりたいと願う心そのものの色だった。古書に囲まれ、人との関わりを絶ち、孤独に生きてきた僕の魂が、今、宇宙という最も大きな共同体と繋がろうとしていた。

詩織の姿が、完全に光の粒子となって空に溶けていく。彼女が最後に僕に向けた微笑みは、僕が今まで見たどんな表情よりも安らかで、幸福に満ちていた。

僕は一人、丘の上に佇み、天と地を結ぶ光の交響(シンフォニア)を見上げていた。もはや僕の目に、灰色の世界は映らない。世界は、祝福と歓喜の色彩で満ち溢れていた。僕の足元も、少しずつ地面から浮き上がっていく感覚があった。恐怖はなかった。ただ、途方もない安らぎと、未知なるものへの静かな期待が、心を満たしていく。

ああ、そうか。喪失とは、より大きな何かを得るための、最初の扉だったのか。孤独の終わり。それは、宇宙との始まりだった。僕の意識が薄れていく直前、遠い星々の彼方から、懐かしい誰かの声が、こう囁いた気がした。

――おかえり、と。