第一章 錆びついた旋律の味

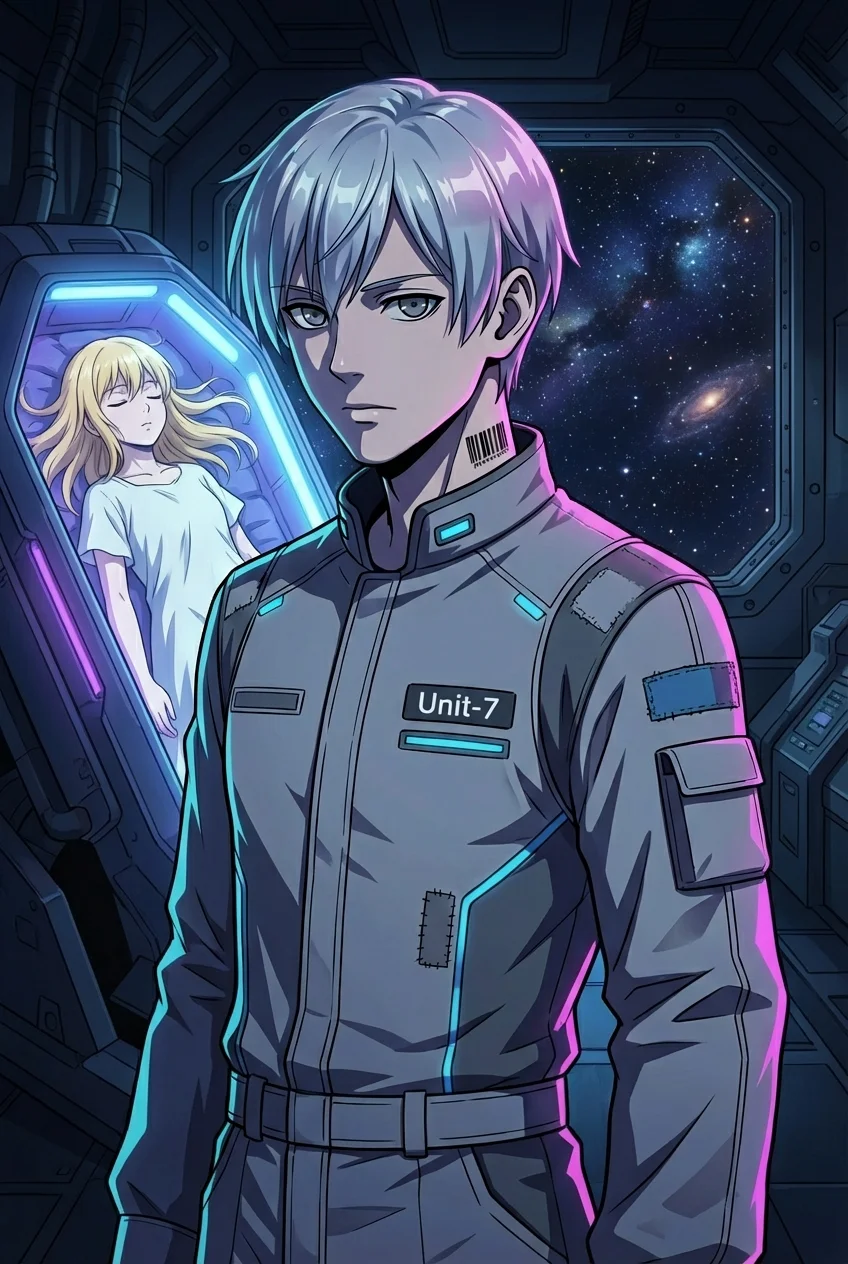

カイの舌の上で、嘘は錆びた鉄と甘ったるい蜂蜜を混ぜ合わせたような味をしていた。目の前の男が語るアリバイは、その不快な後味によって脆くも崩れ去る。カイは情報食者(インフォメーション・テイスター)。あらゆる情報を味覚として捉え、その本質を味わうことができる存在だ。

「昨夜、あなたは西街区のバーにはいなかった」

カイが静かに告げると、男の顔から血の気が引いた。その恐怖の味は、焦げ付いた砂糖のように舌を刺す。カイは男から視線を外し、窓の外に広がる灰色の空を見上げた。空には、未来の予測を示す微細な光の粒子が、頼りなく舞っている。だが、最近はその輝きが妙に鈍い。

世界は「情報の流れ」でできている。過去の記憶は街角に半透明の結晶として析出し、人々の想いは微かな香りを纏って風に乗る。しかし、今、その流れが淀み始めていた。歴史から偉大な音楽家が忽然と消え、彼が遺したはずの旋律は誰の記憶からも抜け落ちた。カイの舌に残るのは、その音楽家が存在したという事実の、まるで古い紙を噛んだような、かさついた味の残滓だけ。

これは「存在のバグ」。世界を静かに、しかし確実に蝕む情報の欠損。街並みのディテールが時折ノイズのように乱れ、人々は理由のわからない喪失感を抱えて生きている。カイは、ポケットに仕舞い込んだ小さな銀のスプーンを握りしめた。このバグの味を、その根源を、確かめなければならない。世界の崩壊を知らせる不協和音は、彼の舌の上で、じわりと苦味を増していた。

第二章 結晶図書館の沈黙

カイが向かったのは、街の中央に聳え立つ「結晶図書館」。人類のあらゆる記録が、巨大な水晶の柱となって林立する場所だ。床から天井まで伸びる結晶に触れれば、そこに刻まれた歴史や知識が奔流となって流れ込んでくる。かつては、様々な時代の味が混ざり合い、複雑で芳醇な香気を放っていた。

だが、今の図書館は静まり返っていた。いや、音が消えたのではない。情報そのものが持つ「響き」が失われていたのだ。カイは最も古い神話が刻まれた結晶にそっと指を触れた。

舌に広がるのは、無味。

ただ、空虚な空白の味がするだけだった。

「ひどい有様だ…」

背後からの声に振り返ると、図書館の司書である老婆、エマが立っていた。彼女の顔には、まるで古い羊皮紙のような深い皺が刻まれ、その瞳は世界の多くの記憶を映してきた。

「日に日に、結晶が白濁していく。物語が、歴史が、まるで初めから無かったかのように消えていくんだよ」エマの声は、乾いた葉が擦れ合うような音を立てた。「バグは、この世界の根幹を喰らっている」

カイは別の結晶に触れた。科学技術の発展史。そこもまた、歯抜けのようになっていた。文明を飛躍させたはずの幾つかの発明が、その存在ごと消え去っている。その欠落部分は、まるで舌が痺れたかのように、何も感じさせなかった。

「何か、何か手掛かりは」

「ひとつだけ…」エマは囁いた。「バグに喰われかけた情報の残骸から、奇妙な共通のパターンが見つかっている。まるで何かの設計図の断片のような…古文書に記された『終焉のレシピ』という言葉だけが、幽かな味として残っている」

終焉のレシピ。その言葉は、カイの舌にピリリとしたスパイスのような、危険な好奇心の味を残した。

第三章 終焉のレシピ

「終焉のレシピ」の探索は困難を極めた。それは特定の書物ではなく、バグによって消滅しかけた様々な情報の中に、共通の味として断片的に残された概念だったからだ。カイは、図書館の深奥部、失われた情報の墓場と呼ばれる場所で、何日もかけて味の断片を拾い集めた。

それは、まるで複雑なパズルを組み立てるような作業だった。歴史から消えた哲学者の思考の味。失われた古代文明の建築技術の味。忘れ去られた恋の詩の味。それらの情報の残滓を丁寧に味わい、舌の上で組み合わせることで、徐々にレシピの全体像が浮かび上がってきた。

それは、単なる儀式の記録ではなかった。世界の情報を構成する最小単位「情報素子」を一度分解し、再構築するための、恐るべき情報工学の理論体系だった。そして、その理論を実践するための装置――「情報結晶生成装置」の設計図も含まれていた。このレシピを使えば、バグによって歪んだ情報を正常化するだけでなく、意図的に情報を消去することも可能になる。

「これを…誰が、何のために…」

カイが設計図の最後のピースを舌の上で味わった瞬間、彼の脳裏に直接、声が響いた。

《それを見つけ出したか、情報食者よ》

声には味がない。匂いも、温度もない。純粋な情報としての声。カイは周囲を見回すが、誰もいない。静寂な図書館に、ただその声だけがクリアに存在していた。

《我は世界の管理者。お前が追うバグの、その源だ》

第四章 管理者の囁き

カイの全身に緊張が走った。目の前に敵がいるわけではない。だが、その声は彼の思考の最も深い部分に直接語りかけてくる。カイは唾を飲み込み、その見えない存在の「味」を探った。しかし、やはり無味。それはまるで、この世界そのものの味のようだった。

「お前が…世界を壊しているのか」

《逆だ。我は世界を救っている》管理者の声は、一切の感情を排して淡々と続けた。《この世界は、情報で満たされすぎた。蓄積された歴史、無数の思考、忘れ去られた感情…それらが飽和し、情報の流れを淀ませ、停滞させている。いずれ、世界は自らの重みで完全に停止する》

カイは息を呑んだ。そう言われてみれば、最近の世界はどこか重苦しかった。未来の予測を示す光の粒子が鈍かったのも、そのせいなのか。

《存在のバグは、病ではない。治療だ。不要になった古い情報を剪定し、新しい生命と文明のためのスペースを創出するための、自動的な情報デフラグメント。お前たちが歴史や技術を失ったと感じているのは、その整理の過程に過ぎない》

「だが、人々は苦しんでいる! 喪失感に苛まれている!」カイは叫んだ。彼の舌には、街の人々の悲しみの味がまだ残っている。塩辛く、冷たい味だ。

《痛みは伴う。だが、これは必要な外科手術だ。そして、その最終段階には、特別な鍵が必要となる》

管理者の言葉と共に、カイの脳裏にひとつのビジョンが浮かんだ。世界の中心、情報の流れが渦を巻く特異点。そこには、巨大な黒い結晶が脈動していた。今までのバグとは比較にならない、圧倒的な存在感を放つ、根源的なバグ。

《あれが、この世界を再起動するための初期化プログラムだ。そして、『終焉のレシピ』の真の意味は、あれを安全に起動させるための手順書…それを味わう資格を持つ者、つまりお前を、あそこへ導くための道標だったのだ》

第五章 最後の晩餐

管理者に導かれるまま、カイは世界の中心「ゼロ・ポイント」に立っていた。そこは物理的な場所ではなかった。時間の流れは溶け、空間は情報の奔流によって絶えず形を変えている。目の前には、ビジョンで見た巨大な黒い結晶が、静かな鼓動を繰り返していた。それは、あらゆる情報の「始まり」であり「終わり」を内包した、根源的なシステム情報だった。

「これを…味わえと?」

《そうだ。それがデフラグメントの最終プロセス》管理者の声が響く。《その結晶は、この世界の最も古く、最も根源的な『システム情報』だ。それを情報食者であるお前が口にすることで、初期化の最終トリガーが引かれる。世界は再起動され、情報の流れは正常化されるだろう》

カイは一歩、結晶に近づいた。触れてもいないのに、その情報量の重圧で呼吸が苦しくなる。彼は理解した。これは、ただ味わうだけではない。

「代償は?」

《……お前という存在だ》

管理者の声に、初めて微かな揺らぎが混じった。それは、憐憫の味に似ていた。

《初期化の鍵であるお前は、初期化プロセスの一部として、この世界のあらゆる記憶から完全に消去される。お前が存在したという情報そのものが、初期化されるのだ。友人からも、歴史からも、誰の記憶からも…お前は、最初からいなかったことになる》

静寂が訪れた。カイは目を閉じ、これまでの人生で味わってきた無数の味を思い返した。母が作ってくれたスープの温かい味。初めて友と交わした約束の、少し照れくさい甘酸っぱい味。エマが淹れてくれた紅茶の、安らぎに満ちた渋み。そして、人々がバグに苦しむ悲しみの塩辛い味。

それら全てが、消える。

だが、その味を知っているからこそ、守りたいと思った。

第六章 忘却の味わい

カイはゆっくりと目を開けた。彼の表情に、迷いはなかった。彼は震える手で、あの小さな銀のスプーンを取り出した。いつも情報の味を確かめるために使っていた、相棒だ。

彼はスプーンで、黒い結晶の表面をそっと掬った。まるで黒曜石の欠片のような情報体が、スプーンの上で静かに光を吸収していく。

これが、僕の最後の晩餐か。

カイは自嘲気味に微笑んだ。彼はスプーンを口元へ運ぶ。その瞬間、愛した世界の風景が走馬灯のように脳裏を駆け巡った。夕暮れの街角で響く子供たちの笑い声の味。雨上がりのアスファルトの匂いに混じる、希望の味。夜空に舞う、未来の光の粒子の、微かな甘み。

忘れない。たとえ、世界が僕を忘れても。

カイは、その情報体を口に含んだ。

瞬間、味覚が爆発した。

それは、無の味だった。そして、全てを内包した味だった。宇宙の始まりの味であり、終焉の味。喜びも悲しみも、生も死も、全てが溶け合って一つの意味を成す、絶対的な調和の味。カイの意識は急速に薄れていく。彼の身体が、足元から光の粒子となって分解していくのが見えた。彼の存在情報が、世界という巨大なシステムに還元されていく。

最後に彼の舌に残ったのは、微かな、本当に微かな、満足の味だった。

第七章 世界が君を忘れても

世界は、生まれ変わった。

情報の淀みは消え、空には無数の光の粒子が、かつてないほど鮮やかにきらめいている。街には活気が戻り、人々はもう理由のわからない喪失感に苛まれることはない。結晶図書館の水晶は輝きを取り戻し、新たな物語を紡ぎ始めている。

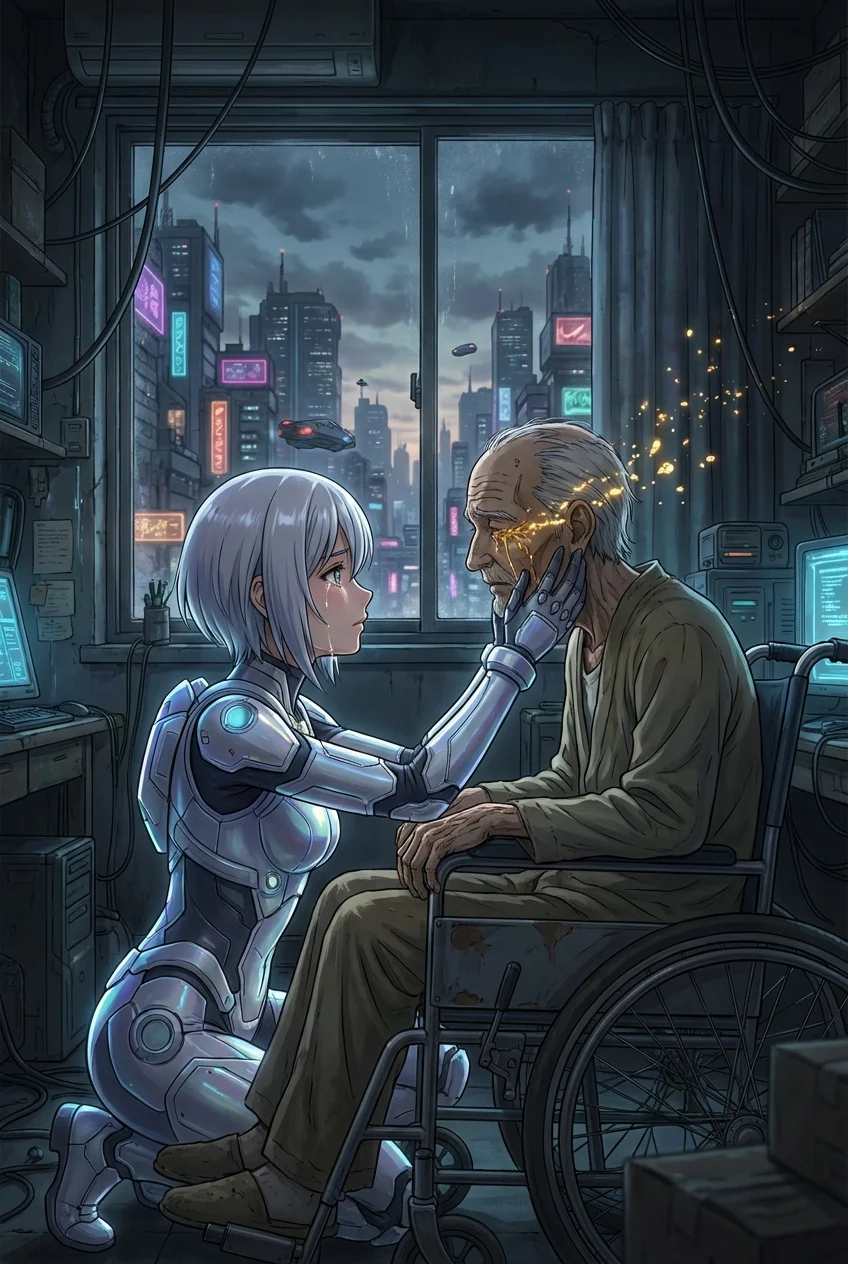

図書館の司書であるエマは、窓の外を眺めながら、新しく淹れた紅茶を一口飲んだ。その完璧な味わいに満足しながらも、ふと、胸に小さな空洞が空いたような、奇妙な感覚に襲われた。

(何か…大切なものを忘れているような…)

彼女は首を振って、その感傷を追い払った。気のせいだろう。世界はこんなにも美しく、満たされているのだから。

誰も、カイという名の情報食者がいたことを覚えていない。彼が世界を救うために自らを捧げたことなど、知る由もない。

ただ、時折、風が吹くと、人々はどこか懐かしい、切ない味を感じることがあった。それは、誰かが遺した優しさの味にも似ていて、人々は無意識に空を見上げるのだった。

空には、世界が再起動したあの日に生まれた、新しい種類の光の粒子が舞っていた。それは、銀色のスプーンのような形をして、静かに、ただ静かに輝いていた。