第一章 欠落する色彩

アスファルトに叩きつけられたスマートフォンが、蜘蛛の巣のような亀裂を刻んだ。

アキラ・シノザキは舌打ちもせず、ただ静かに瞼を閉じた。意識を水底へと沈めるように、「三秒前」の感覚を探り当てる。指先に残る端末の冷たさ、頬を撫でた風の湿り気、鼓膜を震わせた破砕音。それらを逆再生するように脳内で手繰り寄せると、世界が吐き気を催すようなねじれを見せた。

視界が裏返る。破片が重力に逆らって宙を舞い、吸い込まれるように元の形へと戻り、アキラの手のひらへと収まった。完璧な修復。傷一つない画面。

だが、代償は即座に徴収された。

アキラは点灯した画面を凝視し、凍りついた。

待ち受け画面に映る女性。栗色の髪、柔らかそうな唇。間違いなく、今しがたメッセージを送ろうとしていた相手だ。

しかし、名前が出てこない。

それどころか、彼女と交わした最後の会話が、インクを水に垂らしたように滲んで消えていく。

「……嘘だろ」

指先が震える。必死に記憶の引き出しを漁るが、そこにあるのは空虚な闇だけだった。

なぜ、俺はこの女を愛している? その根拠となる記憶が、時間を戻した対価としてごっそりと削り取られていた。

その時、頭上の空が耳障りな音を立てて軋んだ。

街頭ビジョンが一斉に警告色の赤に染まり、都市の至る所に聳える「時間結晶」の塔が、不穏な明滅を始める。アキラの周囲だけ、空間がノイズ混じりの映像のように点滅していた。

完璧に管理されたこの世界が、異物を排除しようと牙を剥き始めていた。

第二章 傷だらけの道標

路地裏の湿った闇を、アキラは獣のように駆けた。

頭上を旋回する追跡ドローンの駆動音が、鼓膜を執拗に叩く。

「警告。対象を捕捉」

無機質な音声と共に、レーザーの閃光がアスファルトを焼き焦がした。回避が遅れた。左腕を焼かれる激痛が脳髄に走る。

(戻せ。なかったことにしろ)

本能が叫ぶ。だが、アキラは躊躇った。これ以上戻せば、彼女の笑顔さえ思い出せなくなるかもしれない。

次の一撃が瓦礫を粉砕し、破片が頬を切り裂く。

選択の余地はなかった。アキラは歯を食いしばり、時間を歪める。

世界が逆回転し、左腕の痛みが消え失せる。

同時に、脳裏でガラスが割れる音がした。

彼女と初めて出会った雨の日の記憶が、プツリと途切れて消滅した。

「くそっ……!」

アキラは乾いた喉で叫び、胸元のペンダントをむしり取るように握りしめた。傷だらけの銀細工。唯一残された道標。

彼の手のひらで、ペンダントが熱を帯びて脈打つ。空中に投射されたのは、酷いノイズに塗れた断片的な光景だった。

『……ラ、お願い』

声が遠い。砂嵐の向こうで、彼女が何かを訴えている。その背景に見えるのは、都市の中枢、時間結晶制御室の冷たい輝き。

彼女はあそこにいる。

アキラの心臓が早鐘を打つ。なぜ彼女があんな場所に封じ込められているのか、理由はわからない。だが、彼女の姿を目にした瞬間、焼けるような渇望が全身を支配した。

(会わなければならない)

記憶を失うたびに、彼女への執着だけが純度を増して残っていく。

アキラは血の味がする唾を吐き捨て、タワーの頂を見上げた。

第三章 ゼロへの回帰

都市の中枢、時間結晶制御室。

侵入者への警報が鳴り響く中、アキラはその場に崩れ落ちそうになる膝を叱咤して立っていた。

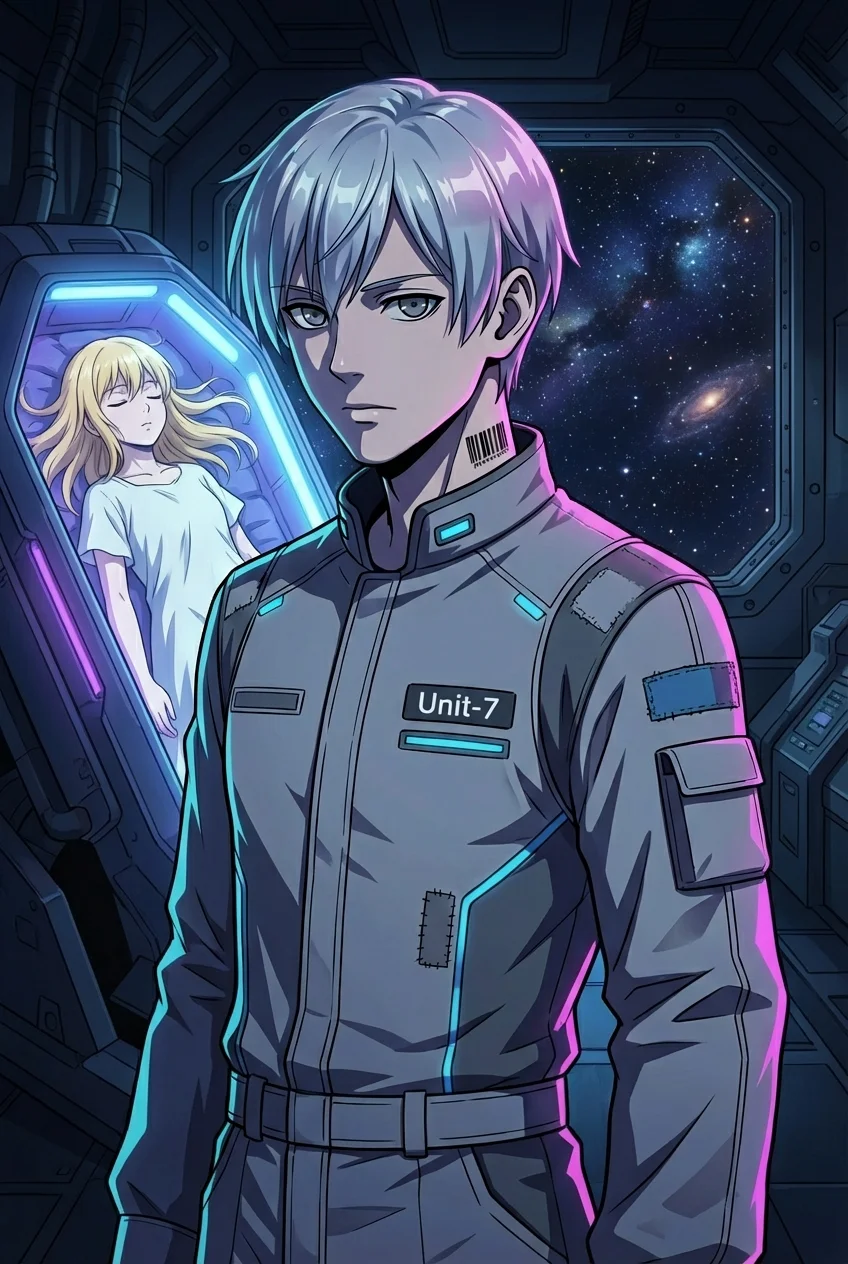

目の前には、巨大な水晶の塊が鎮座している。その内部には、銀河のように渦巻く光の奔流。そしてその中心に、胎児のように眠る彼女のシルエットがあった。

「……レイラ」

唇が勝手にその名を紡いだ。名前を思い出したのではない。魂に刻まれた傷跡が、そう叫んだのだ。

アキラが一歩近づくと、制御室のモニター群が狂ったような数値を吐き出し、水晶の中の光が乱暴にスパークした。

レイラの眉間に皺が寄る。彼女の口元が、無音で「来ないで」と動いたように見えた。

アキラは悟った。

自分が近づくだけで、彼女を苦しめている。

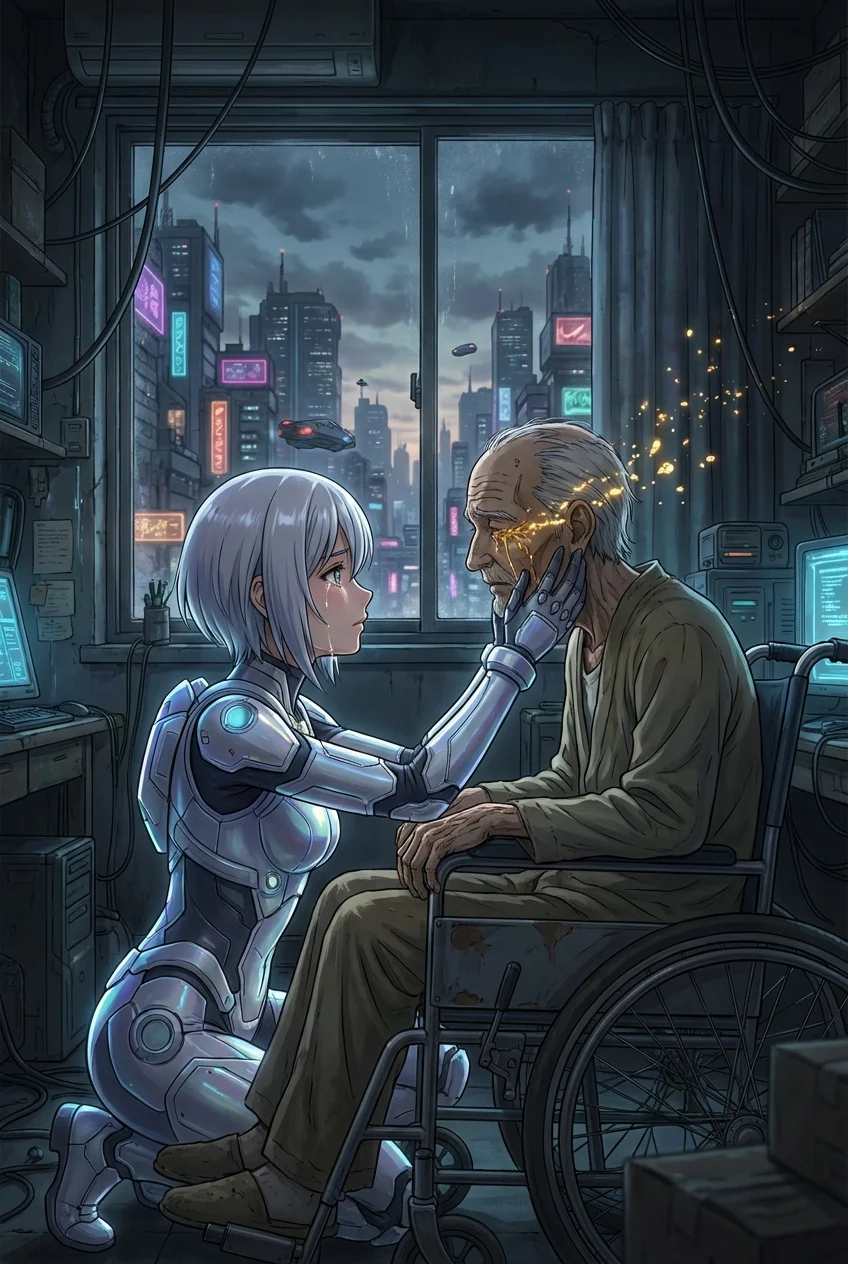

彼という「異物」が彼女を認識しようとするだけで、世界はこの矛盾を修正しようと彼女に負荷をかけるのだ。彼女はこの世界を安定させるための人柱となり、アキラが生む歪みをその身一つで受け止めている。

(俺が忘れれば、お前は助かるのか?)

いや、違う。それでは彼女は永遠に孤独なシステムの一部として摩耗し続けるだけだ。

アキラの目から、一筋の雫が零れ落ちた。

愛した女を救うために彼女を忘れるか、それとも愛を貫いて世界ごと彼女を壊すか。

「どっちも選べないなら……」

アキラはペンダントを握り潰した。掌に食い込む金属片の鋭い痛み。

彼は自身の能力を極限まで開放する。時間を戻すのではない。自身の存在定義そのものを、目の前の光の奔流と同調させる。

「俺が、お前の一部になる」

アキラは光の中へと歩を進めた。

肉体が粒子となって解けていく。指先の感覚が消え、視界が白一色に染まる。恐怖はなかった。むしろ、ようやくあるべき場所へ帰れるという安堵が、彼を満たしていた。

彼という個我が消滅し、彼女の抱えるノイズと融合すれば、二人は永遠に安定した「静寂」として結晶の中で抱き合い続けることができる。

意識が消える直前、光の中でレイラが目を開け、涙に濡れた笑顔を向けた気がした。

温かな、陽だまりのような感触だけを残して、アキラ・シノザキという存在は世界から消失した。

最終章 誰も知らない朝

朝の光が、ガラス張りの高層ビル群を照らしている。

人々は整然と通りを行き交い、時間結晶のネットワークは今日も完璧な未来予測を弾き出していた。昨夜の警報も、侵入者の痕跡も、最初から存在しなかったかのように。

カフェのテラス席で、一人の若い女性がふと足を止めた。

彼女は透き通るような空を見上げ、胸元をぎゅっと押さえた。心臓の鼓動が、トクン、トクンと、どこか懐かしいリズムを刻んでいる気がした。

「どうしたの?」

連れの男性が怪訝そうに尋ねる。

「ううん……」女性は首を傾げ、目尻に滲んだ涙を指先で拭った。自分でも理由のわからない涙だった。「なんだか、ずっと寒かったのに、急に温かい場所に包まれたような気がして」

「変なの」

「そうね。変な天気」

彼女は微笑み、再び歩き出した。

あまりにも美しく、そして残酷なほどに平穏な世界。

都市の地下深く、巨大な水晶の中で二つの光が溶け合い、誰にも邪魔されることのない永遠の微睡みを続けていることを、誰も知ることはない。