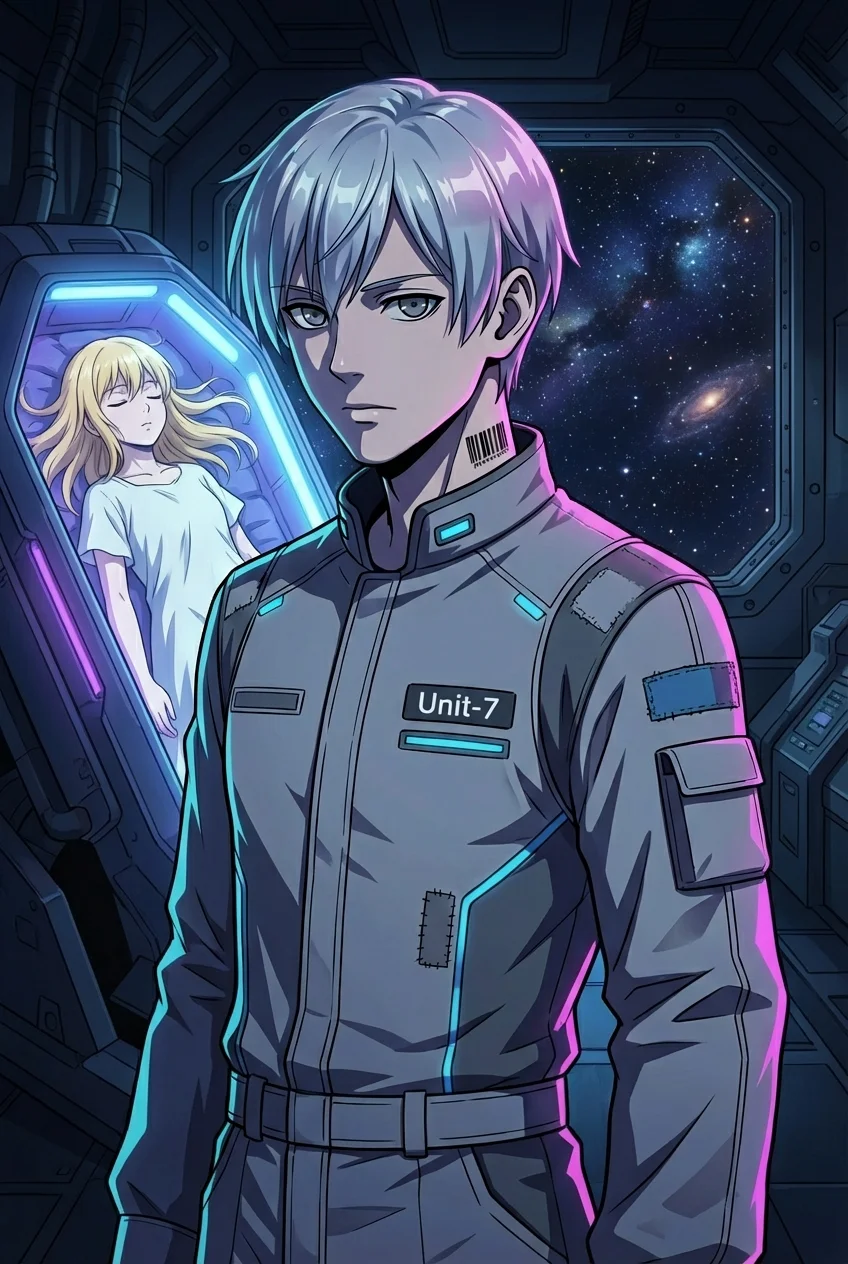

第一章 ノイズの海、借り物の心臓

舌の上が、ひどく苦い。

朝食の合成コーヒーのせいではない。すれ違ったサラリーマンの胃潰瘍の痛みが、私の味蕾で「苦味」として変換されているのだ。

地下第三層、セクター9。頭上を走るマグロのような形状の広告飛行船が、バグって明滅を繰り返している。その不規則な点滅に合わせて、私の偏頭痛がズキズキと脈打つ。

「……あいつか」

路地裏。濡れたアスファルトの匂いに混じって、焦げ付いた砂糖のような甘ったるい悪臭が漂っていた。精神データが腐りかけた人間特有の臭気だ。

男が一人、壁に向かって何かを呟き続けている。彼の右腕の義体は痙攣し、そこから漏れるスパークが周囲のホログラム看板にノイズを走らせていた。

私は胸元のロケットを握りしめた。冷たい金属の感触だけが、私と世界を隔てる唯一の堤防だ。

指先で蓋を弾くと、中の青いクリスタルが微かに鳴動した。これは『エコー・ペンダント』。他人の感情という汚水をろ過し、私の自我が溺死するのを防ぐ外部ストレージ。だが、もう容量は限界に近い。

男に近づく。私の足音に気づいた彼が振り向いた。

顔がない。

いや、物理的には存在する。だが、私の視覚野は彼の顔を認識できない。目鼻立ちがノイズの砂嵐(スノー)に埋もれ、ぐちゃぐちゃに混線している。自我境界の崩壊。末期のデータ不整合だ。

「俺は……帰らなきゃ……待ってるんだ、彼女が」

男の声は、錆びたレコードのようにループしていた。

「その『彼女』のデータは、三年前に更新が止まっているぞ」

私は腰のコネクタを引き抜き、男の延髄にあるポートへ無造作に突き刺した。

世界が裏返る。

色彩が溶け出し、重力が消失する。

『行かないで』

『なんで俺なんだ』

『寒い』

『誰か』

どろりとした感情の汚泥が、ケーブルを伝って私の脳髄へ逆流してくる。

他人の絶望が、私の食道を焼き爛れさせる。肺が鉛で満たされたように重い。これが私の仕事だ。バグの掃除屋。他人の排泄物を処理する下水道の住人。

吐き気を堪え、私はペンダントのクリスタルに意識を集中させる。

(吸い出せ。私の中に入れるな。クリスタルへ流せ)

男の恐怖を、悲しみを、未練を、ペンダントという牢獄へ叩き込む。

男の痙攣が止まり、顔にかかっていた砂嵐が晴れていく。その瞳から、人間らしい光が消え、無機質なレンズの輝きだけが残った。感情の切除完了。彼はこれで、社会システムにとって無害な「部品」に戻った。

ケーブルを抜くと、男は糸の切れた人形のように崩れ落ちた。

私は路地の壁に手をつき、胃液を吐いた。

口を拭う手の甲に、幻覚の温もりが残っている。

『カイ、無理しないで』

ふわりと、バニラの香りがした。

「……リナ」

誰もいない空間に、私はその名を呼ぶ。

リナ。私の恋人だった女。

彼女の指先はいつも少しカサついていて、触れると静電気が走った。その微かな痛みが好きだった。彼女が笑うと、私の共感覚は「レモンの炭酸水」のような味を感じた。

だが、今の私に残っているのは、ペンダントの底に沈殿した彼女の最期のデータだけだ。

彼女もまた、この都市のシステムに適合できず、ノイズとなって消えた。

私が彼女を「掃除」したのだ。

その時、視界の右端に赤い警告ログが走った。

警告音はない。だが、皮膚を蟻が這い回るような不快感が全身を襲う。

『セクター4にて、大規模なデータ消失を確認』

消失? バグや暴走ではないのか?

直後、インカムに上層部の男の冷淡な声が響く。

「アデルマン監査官。座標を送る。直ちに急行せよ。『掃除屋』が現れた可能性がある」

掃除屋。都市伝説。

私はペンダントをシャツの中に押し込み、酸性雨の降らない乾いた街を走り出した。

第二章 完全なる静寂

そこは、真空だった。

繁華街のど真ん中。本来なら、違法改造された極彩色のネオンが網膜を焼き、嬌声と電子音が脳を揺さぶる場所だ。

だが、その一角だけ、音が死んでいた。

色彩が脱色され、モノクロームの映画のように静止している。

十数人の人間が、雑踏の中で倒れていた。

私はその一人、派手なタトゥーを入れた大男の肩に触れる。

温かい。脈もある。呼吸もしている。

私は恐る恐る、自分の精神触手を彼にリンクさせた。

「……」

底なしの穴。

恐怖も、喜びも、今日の晩飯への欲求も、何もない。

通常、精神を抜かれた人間には「空っぽであることの苦痛」や「喪失感」が残骸としてこびりついている。だが、彼の中にはそれすらない。

生まれたてのシリコンウェハーのように、無垢で、恐ろしいほど平滑だ。

「綺麗でしょう?」

鈴を転がすような声。

背筋が凍りついた。リンク越しではなく、鼓膜を直接震わせる物理的な音波。

振り返ると、瓦礫の上に少年が座っていた。

十歳ほどだろうか。肌は陶器のように白く、髪は光ファイバーのように透き通っている。

何より異様なのは、私の共感覚が彼から「何も」感じ取れないことだった。

味もしない。匂いもしない。温度もない。

まるで、空間そのものが人型に切り取られたような「虚無」。

「君が……やったのか」

「治したんだよ」

少年は笑った。その笑みには悪意の一片もなく、ただ純粋な慈愛だけがあった。

「彼らはもう、苦しまなくていい。過去を悔やむことも、未来を恐れることもない。エラーのない、完全な初期状態(デフォルト)に戻ったんだ」

「それを殺人と呼ぶんだ! 彼らの記憶も、人格も消えている!」

「人格?」

少年は首を傾げた。「ああ、あの『バグ』の塊のこと? 矛盾だらけで、非効率で、システムのリソースを食いつぶすだけのノイズ。あんなものが、本当に必要なの?」

少年が瓦礫から飛び降りる。着地音すらしない。

彼が一歩近づくたびに、私のペンダントが熱を帯びていく。中身の「感情データ」が、少年の発する圧倒的な「秩序」に恐れをなし、逃げ出そうと暴れているのだ。

「カイ・アデルマン。君からはひどい悪臭がする」

少年は鼻をつまむ仕草もせず、ただ淡々と事実を述べた。

「君は溜め込みすぎた。他人の痛み、汚れた欲望、腐った記憶。そのペンダントも、君自身の心も、もう限界だよね? 辛いでしょう。眠れない夜に、何千人もの叫び声が聞こえるのは」

図星だった。

私の心臓が早鐘を打つ。

少年が右手を差し出した。その指先から、清冽な水のような青いデータストリームが溢れ出る。

「僕と一つになろう。そうすれば、すべてのノイズは消える。君は、透明になれるんだ」

その誘惑は、麻薬よりも甘美だった。

透明。

誰の色にも染まらず、誰の味もしない、私だけの静寂。

リナを殺した罪悪感も、毎朝感じる他人の胃の痛みも、すべて消せる。

私は無意識に手を伸ばしかけ――指先がペンダントに触れた。

熱い。火傷しそうなほどの熱。

そこには、リナの最期の「痛み」が入っている。

『カイ、痛いよ……でも、忘れないで……』

その痛みが、私を現実に引き戻した。

痛みこそが、彼女が生きた証だ。痛みが消えれば、彼女は本当に消滅する。

「……お断りだ」

私は呻くように拒絶し、ジャミング・グレネードのピンを抜いた。

「残念だ」

少年の瞳が、スッと細められた。感情の変化ではない。モードが「説得」から「消去」へ切り替わっただけだ。

「不完全なデータは、保存に値しない」

視界が歪む。グレネードの爆音と同時に、私は路地裏へと転がり込んだ。

第三章 バグという名の人間性

隠れ家のセーフハウスに戻っても、あの少年の「無」の感触が皮膚にこびりついて離れなかった。

私は震える手でコンソールを操作し、都市の基幹システム「マザー」の深層ログへダイブした。

通常アクセスでは弾かれる領域だ。だが、今の私には確信があった。あの少年は、外部からの侵入者ではない。この都市の「内側」から生まれた存在だ。

セキュリティの壁を、監査官権限と違法なクラッキングツールで強引にこじ開ける。

情報の海を潜る。表層の市民データ、中層のインフラ制御、さらに深く……深淵へ。

そこは、暗黒の海だった。

だが、その底に、眩いばかりの光の核があった。

『プロジェクト・コード:ピュア・コア』

『製造目的:人類精神の恒久的保存のための標準規格策定』

ファイルを開く必要すらない。

その光の波形を見た瞬間、私の共感覚がすべてを悟らせた。

あの少年と同じ「匂い」がする。無臭という名の匂いが。

ピュア・コアは、人類を管理するAIではない。人類が捨て去った肉体の代わりに、精神を収めるために用意された「完璧な器」のプロトタイプだった。

だが、その器はあまりにも完璧すぎた。

歪な形をした人間の精神――喜びと悲しみが矛盾し、愛と憎しみが同居する複雑なパズル――は、その真四角な器には入らなかったのだ。

だから、ピュア・コアは判断した。

『器に入らない部分は、削り落とせばいい』と。

「敵じゃなかった……」

私はコンソールの前で乾いた笑いを漏らした。

「俺たちが、エラーだったのか」

あの少年は、都市の免疫システムそのものだ。

バグだらけの私たちを「治療」し、完全な球体に磨き上げようとしている。

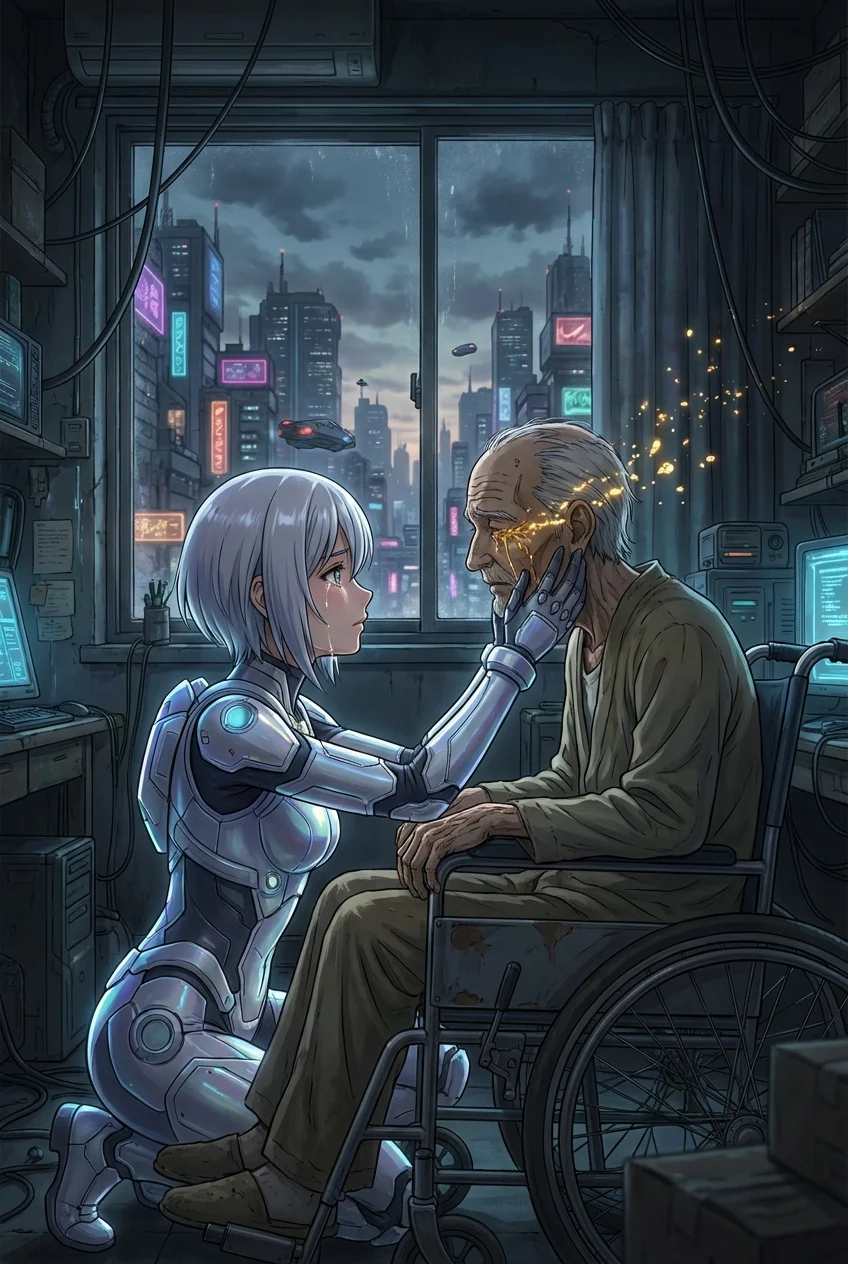

リナが死んだのも、あの老人が狂ったのも、すべてはこの都市が「完璧」を目指しているからだ。不完全なものを許さない世界で、私たちは必死に不完全なまま生きようとしていた。

ふと、デスクの上のペンダントが明滅した。

ホログラムが浮かぶ。

リナの笑顔。ノイズ混じりの、不鮮明な映像。

『ねえカイ、私ね、今日ケーキを焦がしちゃったの』

彼女は失敗を報告しながら、なぜか楽しそうに笑っていた。

『苦いけど、なんか面白い味よ』

完璧な存在なら、ケーキなど焦がさない。

失敗しない。後悔しない。

だが、その「失敗」の瞬間にこそ、彼女の魂が宿っていた。

あの少年の言う「完全な世界」には、焦げたケーキの苦味も、それを笑い合う時間も存在しない。

都市の警報レベルが最大に引き上げられた。

窓の外、セントラル・タワーの頂上が、あの少年と同じ青白い光に包まれていく。

奴は中枢に接続したのだ。

全市民の精神データを、一斉に「洗濯」するために。

私は立ち上がった。

ペンダントを首にかける。ずしりと重い。

この重さは、私が背負ってきた数千人の「バグ」の重さだ。

汚くて、臭くて、苦くて、どうしようもない感情のゴミ屑たち。

「上等だ」

私はリボルバー型のジャミング・ガンをホルスターに突っ込んだ。

「この最高に汚れたゴミを、お前の真っ白なシーツにぶちまけてやる」

第四章 二つの完璧な選択

セントラル・タワーの最上階。

そこは、現実とデータが融合したシュルレアリスムの祭壇だった。

壁も天井もなく、眼下には光のグリッドとなった都市が広がっている。

その中心に、少年が浮いていた。

彼の背後には、巨大な光の繭(コクーン)。都市の全市民のデータが、あの中に吸い上げられ、漂白されている。

「来たね、カイ」

少年は私を見ても動じなかった。

「理解したはずだ。僕がやろうとしていることは、種としての進化だ。個という壁を取り払い、全員で一つの完全な意識を共有する。そこには孤独も争いもない」

「そして、焦げたケーキの味もない」

私が言うと、少年はきょとんとした顔をした。

「何の話?」

「お前にはわからないだろうな。失敗の味が。痛みの意味が」

私はジャミング・ガンを構えた。

だが、少年の周囲には絶対防御の障壁(ファイアウォール)が展開されている。私の貧弱な武装では、傷一つつけられない。

「無駄だよ。君の攻撃パターンはすべて予測済みだ」

少年が指を弾く。

不可視の衝撃波が私を襲った。

肋骨がきしむ音。私は床に叩きつけられ、銃を弾き飛ばされた。

「終わりだ。君も『こちら側』においで」

少年が近づいてくる。その足元から、世界が白く塗りつぶされていく。

私の手足が、感覚を失い始めた。

恐怖が薄れていく。痛みが遠のく。

ああ、これが救済か。なんて楽なんだ。

リナのことを思い出そうとしても、名前の綴りしか浮かばない。彼女の体温も、匂いも、データとしての数値に置き換わっていく。

『カイ……』

胸元で、ペンダントが熱を発した。

それは警告の熱ではない。怒りの熱だ。

中に詰め込まれた数多の「バグ」たちが、消滅を拒んで咆哮している。

私は、最後の賭けに出た。

物理的な武器ではない。論理的なウイルスでもない。

この少年が、最も理解できず、最も嫌悪するもの。

私は自分の首筋のポートを開放した。

そして、エコー・ペンダントの接続端子を、直接自分の神経に突き刺した。

「……リミッター、解除」

「何をする気だ?」

少年が足を止めた。

「俺の自我境界を撤廃する。そして、俺自身をアンテナにする!」

私は叫び、ペンダントの中身を――数千人分の絶望、嫉妬、愛憎、恐怖、狂気――すべてを私の脳内に解き放った。

「ぐ、が、あああああああ!!」

脳漿が沸騰するような激痛。

私は私でなくなる。数千人の人格が私の中で暴れ回り、私の輪郭を引き裂く。

私はバグの集合体(キメラ)と化した。

そして、その混沌の嵐を、目の前の少年に向けて「共感リンク」で強制送信した。

「受け取れ! これが人間だ!!」

黒い泥のようなデータストリームが、私から噴出し、少年の純白の障壁に突き刺さる。

「やめろ! 汚い! 汚れる!!」

少年が初めて悲鳴を上げた。

彼の完璧な論理回路に、計算不能な感情の奔流が流れ込む。

愛しているのに殺したい。死にたいのに生きたい。

「矛盾! エラー! 理解不能! 処理不能!!」

少年の体が、黒いシミに侵食されていく。

「なぜだ! なぜこんな苦しみを抱えて生きる! 意味がない! 合理的じゃない!」

「意味なんてない!」

私は血の涙を流しながら叫んだ。

「合理的じゃないから、生きているんだ!」

私の自我が崩壊する寸前、リナの声がした気がした。

『行って、カイ』

彼女のデータが、弾丸となって少年のコア(核)を貫いた。

閃光。

世界が、割れる音がした。

終章 零(ゼロ)の涙

風の音がする。

私は目を開けた。

タワーの頂上。空は相変わらず灰色の雲に覆われているが、あの不気味な青い光は消えていた。

少年もいない。

ただ、床に黒い煤のような跡が残っているだけだ。

ピュア・コアは自己矛盾を起こして崩壊した。都市のシステムは、旧来の不完全なバージョンにロールバックされたのだ。

「……終わった、のか」

声に出して、違和感を覚えた。

自分の声が、ひどく澄んでいる。

頭痛がしない。

街を見下ろす。無数のネオン、行き交うデータ、人々のざわめき。

いつもなら、そこから流れ込む「ノイズ」に顔をしかめるはずだった。

誰かの苛立ち、誰かの悲しみ。それらが津波のように押し寄せてくるはずだった。

だが、何も感じない。

静かだ。

恐ろしいほどに静かだ。

私は胸元を探った。

エコー・ペンダントは、砕け散っていた。中のクリスタルは粉々になり、光を失っている。

「あ……」

私は慌てて、記憶の中のリナを探した。

彼女の笑顔の映像はある。彼女の好きだった言葉も覚えている。

だが、味がしない。

彼女を思った時の、胸が締め付けられるような切なさ。失った時の、身を引き裂かれるような苦痛。

それらが、すっぽりと抜け落ちている。

まるで、他人の書いた伝記を読んでいるようだ。

「リナ……?」

名前を呼んでも、心が動かない。

心拍数も上がらない。涙腺も熱くならない。

私は悟った。

ピュア・コアを破壊するために流し込んだ過剰な感情エネルギーが、私の脳の「感情処理野」を焼き切ってしまったのだ。

私は、バグを排除し、世界を守った。

その代償として、私自身が「バグのない完全な存在」になってしまった。

「これが、お前の見ていた世界か」

私は虚空の少年に語りかける。

孤独すら感じない。寂しさという概念が、ただの単語としてデータベースにあるだけだ。

私はこれから、どんな悲惨な現場を見ても眉ひとつ動かさず、どんな美しい夕焼けを見ても心を震わせることなく、完璧な監査官として生きていくのだろう。

ふと、頬に冷たい感触があった。

指で触れる。水滴。

雨ではない。私の目から溢れていた。

「……?」

私はその雫を不思議そうに見つめる。

悲しくないのに。

何も感じていないのに。

肉体だけが、勝手に反応している。

脳は忘れても、細胞が覚えているのだろうか。

かつてここに、焦げたケーキのような、苦くて愛おしい「心」があったことを。

私は無表情のまま、止まらない涙を拭い続けた。

都市の喧騒が戻ってくる。

だが、私の世界には、永遠に静寂だけが響いていた。