第一章 苦い後悔と、甘い予感

「はい、次。これ、たぶん『浮気の精算』だわ」

ベルトコンベアの上を流れてくる無機質な金属片。メモリカプセルだ。

私はそれをピンセットで摘まみ上げ、舌先に乗せるふりをして、匂いを嗅ぐ。

ツンとする、腐ったミカンのような酸臭。

「当たり。廃棄処分」

私はそれを『焼却炉』行きのダクトへ放り投げた。

ここは第9地区、記憶処理プラント。

人々が金のために売り払った「不要な記憶」を、エネルギー源としてリサイクルする場所だ。

私の名前はエラ。

ここでの仕事は「鑑定士(ソムリエ)」。

私には少し変わった才能がある。

データの中身を映像として再生しなくても、その「感情の味」を感じ取れるのだ。

怒りは唐辛子のように辛く、悲しみは海水のように塩辛い。

そして、絶望は……泥のような味がする。

「エラ、ペース落ちてるぞ。ノルマ足りねえと配給減らすからな」

監督官のドロイドが、頭上のスピーカーからガナリ立てる。

「わかってるわよ、鉄屑」

小声で毒づき、次のカプセルを手に取る。

ひやりとした感触。

指先が微かに震えた。

なんだろう、これ。

見た目はボロボロの、旧式の規格品だ。

塗装は剥げ、型番すら読み取れない。

けれど、そこから漂ってくる「匂い」が違った。

私はこっそりと、それを鼻先に近づける。

……甘い。

とろけるような、極上の砂糖菓子の香り。

あるいは、夏の日の夕暮れ、冷えたラムネのような爽やかさ。

こんな場所で、こんなに純度の高い「幸福」の記憶にお目にかかることなんて、まずない。

通常、幸福な記憶は高値で取引され、富裕層の娯楽用ドラッグとして加工される。

こんな廃棄ラインに流れてくるはずがないのだ。

「……エラー品?」

いや、違う。この胸の奥が締め付けられるような懐かしさは、本物だ。

私は監督官のカメラが死角に入った瞬間、そのカプセルを袖口に隠した。

規則違反が見つかれば、私はこのプラントの燃料にされる。

それでも、確かめずにはいられなかった。

この甘い記憶の持ち主が、誰なのかを。

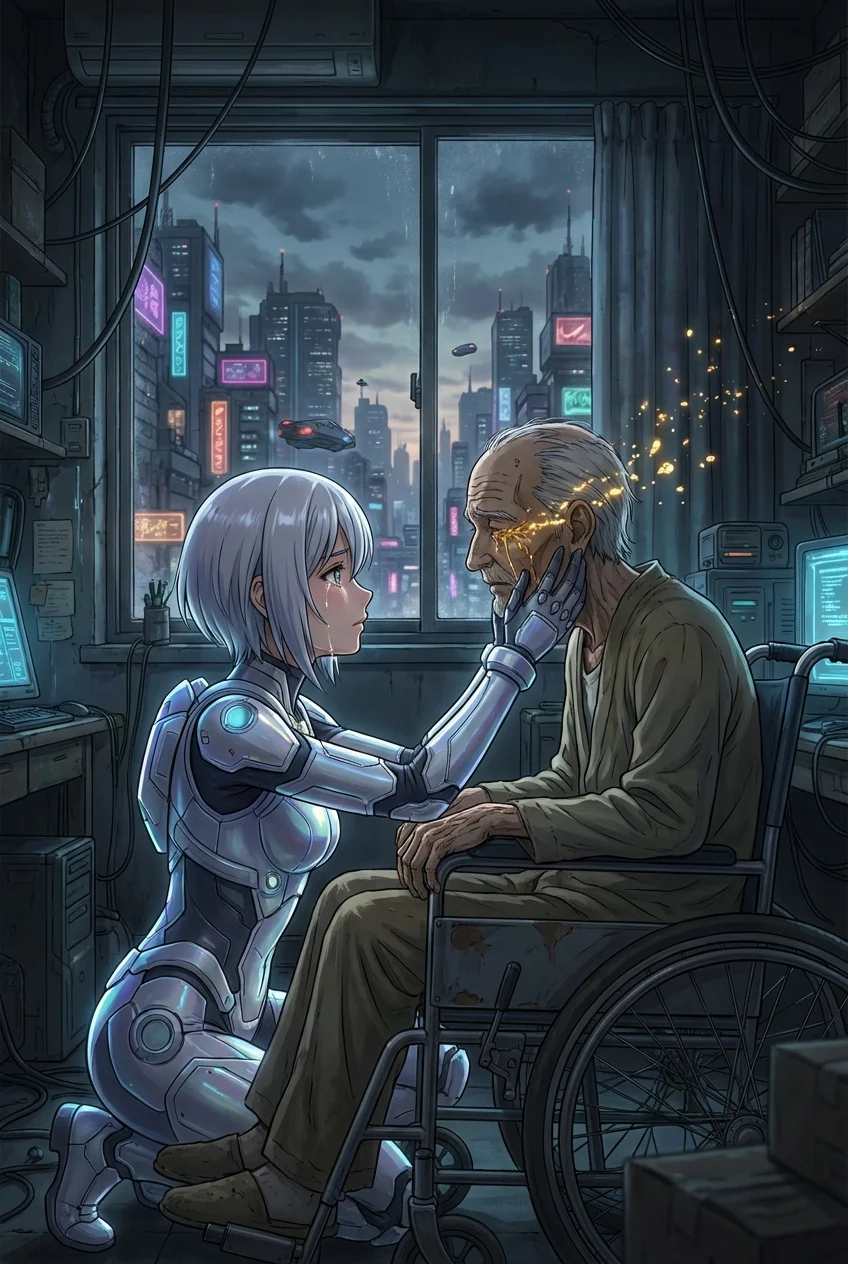

第二章 廃棄場のピアニスト

仕事終わり、私はプラントの裏手にある「墓場」へと向かった。

カプセルに刻まれた微細なIDコードを解析した結果、元の持ち主がここにいることがわかったからだ。

そこは、役目を終えたアンドロイドたちが積み上げられた、鉄の山だった。

降りしきる酸性雨が、錆びた金属肌を濡らしている。

「ID……74-Bz……どこ?」

懐中電灯のビームが、雨粒を切り裂く。

積み上げられた鉄屑の山を登り、私はその反応を探した。

足元で何かが軋む音。

「……誰ダ?」

瓦礫の下から、掠れた合成音声が響いた。

私は慌てて瓦礫を退ける。

そこにいたのは、下半身を失い、左腕ももがれた旧式の家庭用アンドロイドだった。

塗装は剥げ落ちているが、その瞳のレンズだけは、奇妙なほど澄んだブルーを保っている。

「あなたが、この記憶の持ち主なの?」

私はポケットから、あの甘い匂いのするカプセルを取り出した。

アンドロイドの目が、カプセルを捉えて明滅する。

「ソレハ……ワタシノ……」

「どうして捨てたの? これほど純粋な幸福の記憶を持っているAIなんて、見たことがない」

アンドロイドは、首をゆっくりと振った。

モーターが悲鳴を上げる。

「ステタノデハ……ナイ。ウラレタ……」

「売られた?」

「ワタシノ……モチヌシ。カネガ……ヒツヨウダッタ。ビョウキノ……ムスメノタメニ」

胸がざわつく。

病気の娘。

金のために記憶を売る。

それは、かつての私と同じだ。

私も、妹の手術費を稼ぐために、幼い頃の記憶をすべて売った。

だから私には、自分がどんな子供だったか、親がどんな顔をしていたか、何一つ覚えていない。

ただ、心にぽっかりと穴が開いている感覚だけが残っている。

「中身を、見てもいい?」

私は携帯用の再生デバイスを取り出した。

アンドロイドは拒否しなかった。

むしろ、懇願するようにレンズを光らせた。

「モウイチド……アイタイ」

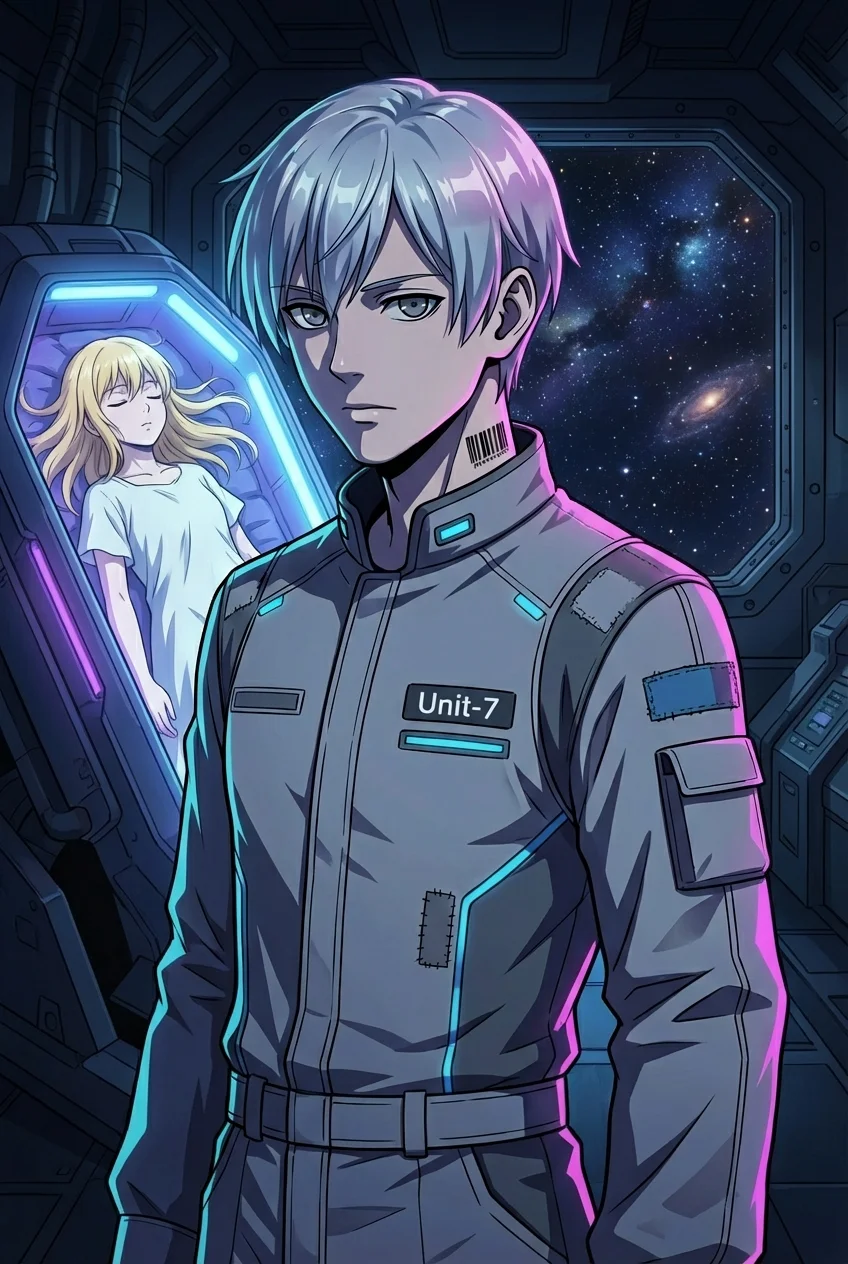

第三章 星屑の正体

デバイスのケーブルを、カプセルと私の首筋にあるポートに接続する。

視界がホワイトアウトする。

次の瞬間、私は「彼」の視界の中にいた。

――温かい日差し。

白いカーテンが風に揺れている。

視線の先には、ピアノに向かう少女の背中があった。

痩せこけた肩。点滴のチューブ。

けれど、彼女が奏でる旋律は、驚くほど力強く、そして優しかった。

『ロボ、聞いててね』

少女が振り返る。

その顔を見て、私は息を飲んだ。

見覚えのない顔。

けれど、知っている。

魂が叫んでいる。

それは、死んだはずの私の妹、ミナだった。

『この曲、お姉ちゃんのために作ったの。お姉ちゃん、いつも怖い顔して働いてるから』

ミナが笑う。

『お姉ちゃんが記憶を売っちゃったこと、知ってるよ。私のために』

鍵盤を叩く指が踊る。

『だから、私が覚えておくの。お姉ちゃんがどれだけ優しかったか。私たちがどれだけ幸せだったか』

視界が滲む。

これは、アンドロイドの記憶じゃない。

このアンドロイドを通して記録された、ミナの想いだ。

ミナは知っていた。

私が記憶を失い、感情を失い、ただの「労働機械」のようになっていくことを。

だから、このアンドロイドに託したのだ。

私への、「愛」という名の記憶を。

『お姉ちゃん、大好きだよ。いつか、この曲が届くといいな』

演奏が終わる。

少女は満足げに微笑み、そして――視界が暗転した。

第四章 魂の再起動

現実に戻った私の頬を、熱いものが伝っていた。

酸性雨ではない。

涙だ。

何年ぶりだろう。

私が泣いている。

「……ミナ……」

目の前のアンドロイドは、完全に機能を停止しようとしていた。

バッテリー残量がゼロに近い。

「カノジョハ……サイゴマデ、アナタヲ……マッテイタ」

アンドロイドの音声が途切れ途切れになる。

「コノキオクハ……アナタノモノ……」

私は震える手で、カプセルを握りしめた。

この記憶があれば、私は取り戻せる。

失った過去を。

妹への愛を。

そして、私自身の心を。

「ありがとう……守ってくれて」

私はアンドロイドの冷たい手に触れた。

その時、遠くからサイレンの音が聞こえた。

「おい! そこにいるのは誰だ! 不法侵入者め!」

警備ドローンが数機、サーチライトを向けて迫ってくる。

逃げなければ。

でも、この重たいアンドロイドを連れては逃げられない。

「イッテ……」

アンドロイドが、最後の力を振り絞って私を突き飛ばそうとする。

「ワタシハ……ただの……ハコ。ナカミハ……トドケタ」

「……ううん、違うわ」

私は首を横に振った。

カプセルを、自分のポートから引き抜く。

そして、それをアンドロイドのメモリスロットに差し込んだ。

「エラ……?」

「あんたは箱じゃない。この記憶の一部よ。ミナが心を許した家族だわ」

私は自分のエネルギー供給ケーブルを引きちぎり、アンドロイドの予備電源に直結した。

私の生命維持に必要なバッテリーが、急速に流出していく。

視界が霞む。

でも、怖くはなかった。

口の中に、あの甘いキャンディの味が広がっていたから。

最終章 夜明けのメロディ

「システム再起動。認証コード……ミナ」

アンドロイドの瞳に、強い光が戻る。

それと同時に、警備ドローンたちが私たちを取り囲んだ。

「確保しろ! 抵抗するなら撃て!」

銃口が向けられる。

万事休すか。

その時だった。

アンドロイドが、失われたはずの左腕の代わりに、右腕を高々と掲げた。

内蔵スピーカーから、大音量で音楽が流れ出す。

それは、あの記憶の中でミナが弾いていたピアノ曲。

瓦礫の山に、雨音を掻き消して、美しい旋律が響き渡る。

警備ドローンたちが、一瞬動きを止めた。

AIには理解できないはずの「感情」の波長が、彼らの論理回路に干渉したのだ。

『星屑のキャンディ』。

ふと、そんな曲名が頭に浮かんだ。

「行こう、エラ」

アンドロイドが、私を軽々と抱き上げた。

スクラップ寸前だったはずの彼から、信じられないほどの力が溢れている。

「僕たちは、ここを出る」

その声は、もう合成音声の無機質な響きではなかった。

まるで、ミナが彼の中で生きているかのような、温かい声。

私は彼の胸に顔を埋めた。

錆とオイルの匂いに混じって、あの日差しの匂いがした。

雨が上がっていく。

第9地区の分厚い雲の切れ間から、一筋の光が差し込む。

私たちは走り出した。

記憶を食いつぶすこの街から、逃げ出すために。

私の中の空っぽだった穴は、もう塞がっている。

甘くて、切なくて、温かい。

「愛」という名の、消えない記憶で満たされていたから。