第一章 終点の残像

俺の視界には、いつも終点だけが映る。

霧雨に煙る路地の果て、老人が一人きりで錆びたベンチに座っている姿。活気ある市場を抜けた先、誰もいない広場で夕陽に染まる噴水。それらが、俺の歩む道の最終的な光景だった。しかし、そこに至るまでの道筋も、時間も、理由も、俺には決して見えない。だから俺の人生は、常に目的地の不明瞭な地図を広げ、深い霧の中を彷徨う旅に似ていた。

この世界では、人々は周期的に『記憶』を交換する。昨日の俺は腕利きのパン職人の記憶を持ち、焼き立てのパンの香ばしい匂いを鼻腔に感じていたが、今朝の俺は、見知らぬ港町で船乗りの娘に恋をした青年の、潮の香りと切ない後悔を胸に抱いている。個は溶け合い、世界は巨大な記憶の海となる。過去は誰のものでもなく、我々全てのものだった。

だが最近、その海の潮の流れがおかしい。記憶交換の周期は乱れ、人々の瞳には混乱の色が浮かぶ。そして俺の見る『終点』もまた、濁り始めたのだ。崩れゆく塔の頂上に立つ俺の幻視と、静かな湖畔で水面を見つめる俺の幻視が、不協和音を奏でながら同時に脳裏で明滅する。

そんなある日、俺は埃っぽい骨董品店の店先で、一つの砂時計に足を止めた。黒檀の枠に嵌められたガラスの中で、星屑のような銀色の砂が、重力に逆らうかのようにゆっくりと、そして不規則に舞っていた。まるで、この世界の狂った時間そのものを封じ込めたかのように。店主の老人は、皺だらけの顔で言った。「『終焉の砂時計』さ。世界の記憶が、時折その砂に宿る」。俺は吸い寄せられるように、なけなしの金を払ってそれを手に入れた。

第二章 混ざり合う記憶

自室の窓辺に置いた砂時計は、静かな反逆者だった。ある時は全ての砂が底に落ちたまま動かず、またある時は激しく逆流し、ガラスの内側を銀の嵐が吹き荒れる。それは世界の脈動であり、今の世界が重い病に罹っていることの証左だった。

その夜、俺は鮮烈な夢を見た。

夢ではない。流れ込んできた誰かの記憶だ。石畳のひんやりとした感触。古文書の乾いたインクの匂い。そして、自分の指先が古代文字の凹凸をなぞる、知的な探究心と興奮。視線を上げると、巨大な書架が天まで続くかのように並ぶ、静寂に満ちた大図書館が見えた。記憶の主は、若い女性だった。彼女の胸には、世界の『記憶交換』の謎を解き明かしたいという、燃えるような情熱があった。

目覚めた俺の頭は、自分のものと彼女のもの、二つの探究心で割れるように痛んだ。同時に、俺の『終点』の幻視はさらに数を増し、矛盾した未来が万華鏡のように脳内で回転していた。燃え盛る街。雪に閉ざされた森。そして、あの崩れゆく塔。

混乱の極みにあった俺の手に握られた砂時計が、不意に淡い光を放った。ガラスの中の銀の砂が、まるで意志を持ったかのように、ゆっくりと一つの渦を描き始める。その渦の中心が、北の方角を微かに、しかし確かに指し示していた。あの記憶の女性がいる場所、大図書館の方向を。

第三章 砂時計の導き

砂時計が示す微かな光だけを頼りに、俺は旅に出た。それは初めて、俺自身の意志で『終点』を探しに行く旅だった。道中、砂時計は気まぐれに光り、俺が見るべき幻視の断片を、砂の動きとして映し出した。それは、終点へ向かうための不確かで、しかし唯一の道標だった。

数日後、俺は巨大な石造りの建物の前に立っていた。記憶で見た、あの大図書館だ。重い扉を押すと、古紙とインクの匂いが俺を迎えた。高い天井から差し込む光が、空気中を舞う無数の埃を照らし、まるで時が止まったかのような静寂が支配している。

その奥で、一人の女性が分厚い本に顔を埋めていた。記憶の中の彼女だった。俺が近づく気配に顔を上げた彼女の瞳が、俺の手の中の砂時計を見て、わずかに見開かれた。

「あなた……」

彼女はリナと名乗った。世界の記憶を研究する学者で、やはり最近の『記憶交換』の異常に気づき、その原因を古代の文献から探していたのだという。

「その砂時計は、『終焉の砂時計』。世界の記憶が最も強く収束する場所……『終点』を示すと言われているわ」

俺は自分の能力について話した。終点だけが見えること。そして今、その幻視が混濁していることを。リナは驚きもせず、ただ静かに頷いた。彼女の深い色の瞳は、俺の存在そのものを見透かしているようだった。

「あなたの能力と世界の乱れは、無関係じゃない。きっと、二つは同じ現象の表と裏なのよ」

第四章 世界の真実

リナは俺を、図書館の更に奥深く、禁書庫と呼ばれる場所へといざなった。そこに保管されていた一枚の古びた羊皮紙には、この世界の根幹を揺るがす真実が記されていた。

「この世界は、始まりも終わりもない、巨大な生命体が見る夢のようなものなの」

彼女の声は、静かだが確信に満ちていた。

「『記憶交換』は、その生命体が自身の経験を整理し、次の新しい夢を見るための準備期間。そして、周期の乱れは……夢の終わりが近いという知らせ。世界が終焉を迎え、次のサイクルへと移行しようとしているのよ」

俺は息を呑んだ。では、俺が見てきた『終点』とは何だったのか。

「あなたの能力は、ナビゲーターのようなもの。世界中の記憶が最後に集まる一点、『記憶の収束点』を感知するための羅針盤。あなたは、世界を次のサイクルへ導くための……」

リナの言葉が途切れた瞬間、世界がぐにゃりと歪んだ。大規模な記憶の奔流が、物理的な衝撃となって俺たちを襲う。書架が揺れ、本が雪崩のように落ちる。俺の頭の中に、何百、何千という人々の人生が一度に流れ込んできた。歓喜の産声、絶望の叫び、愛の囁き、後悔の涙。

意識が遠のく中、俺の脳裏で乱舞していた無数の『終点』が、急速に一つへと収束していくのが分かった。

――崩れゆく塔の頂上。そこに立つ、たった一人の俺。

目を開けると、リナが俺の腕を掴んでいた。そして、俺の手にあった『終焉の砂時計』は、全ての銀の砂が重力に逆らって上部のガラスへと流れ込み、塔のある方角を激しい光で指し示していた。世界の終わりが、始まったのだ。

第五章 終焉の塔へ

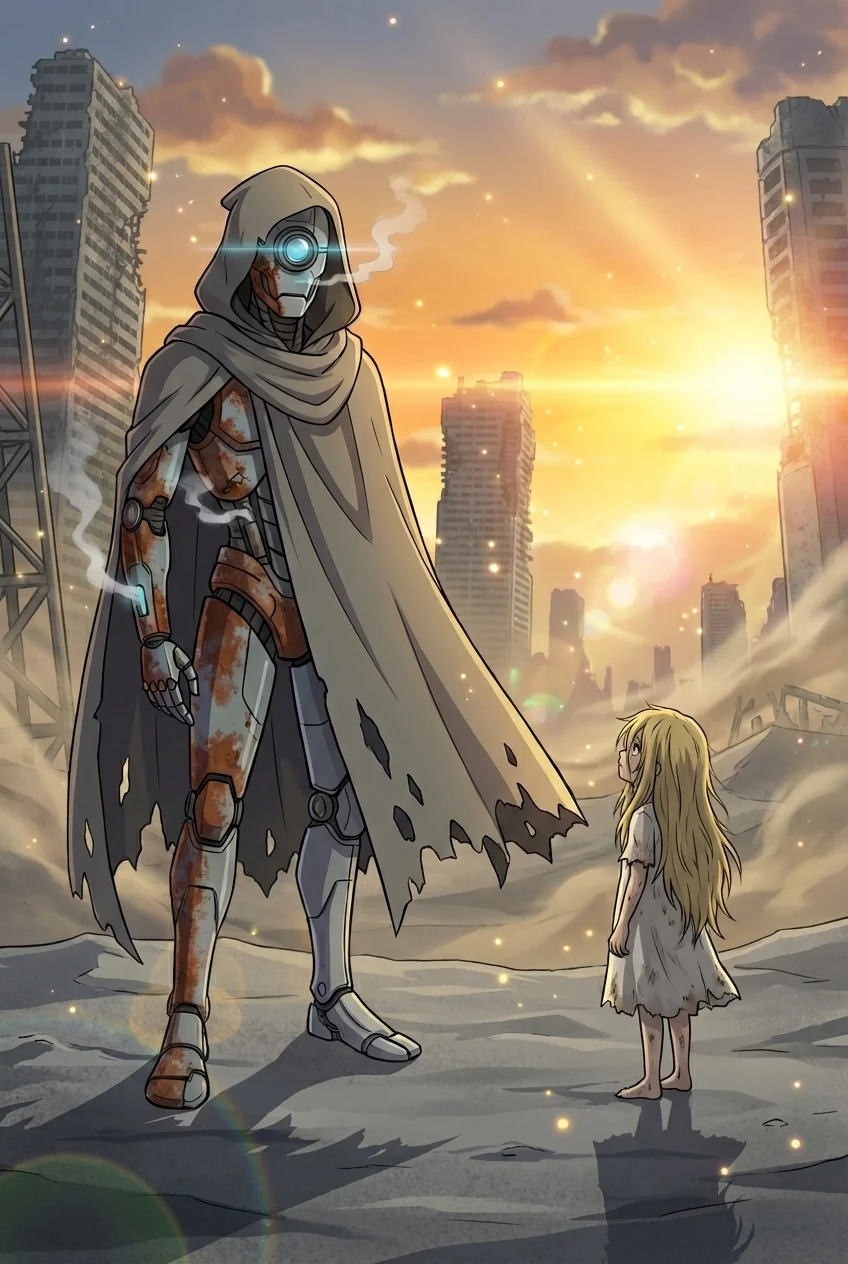

俺たちは塔を目指した。世界は既に、その形を保てなくなりつつあった。空には過去の風景が蜃気楼のように浮かび、地面からは未来の都市の残骸が突き出ている。すれ違う人々は、混濁した記憶の中で泣き、あるいは笑っていた。

「怖いかい?」

道中、リナが問いかけた。彼女の横顔は、迫りくる終焉を前にして、不思議なほど穏やかだった。

「分からない。ただ……俺がずっと見てきた『終点』が、世界の終わりだったなんてな。皮肉なものだ」

「終点は、必ずしも絶望ではないわ」リナは空を見上げた。「あなたの旅の記憶も、あなたが見てきた全ての終点も、次の世界で誰かの始まりになる。そう信じている」

彼女の言葉は温かかったが、その瞳の奥には、俺には計り知れないほどの深い悲しみが滲んでいるように見えた。まるで、この光景を、この別れを、幾度となく繰り返してきたかのように。

やがて、時空の歪みの中心にそびえ立つ、巨大な塔の姿が見えてきた。天を衝くその先端は、既に崩れ始め、記憶の粒子となって虚空へと溶けていた。俺が、ずっと幻視してきた場所。俺の旅の、最後の『終点』だった。

第六章 記憶の導体

塔の頂上に辿り着いた時、そこには小さな石の祭壇があるだけだった。眼下に広がる世界は、色褪せた絵画のように輪郭を失い、ゆっくりと崩壊を始めている。風の音に混じり、無数の人々の記憶の声が聞こえた。

俺は導かれるように、祭壇の上に『終焉の砂時計』を置いた。

その瞬間、世界が叫びを上げた。空と大地から、ありとあらゆる記憶が光の奔流となって、俺の身体へと流れ込んできた。熱い鉄を飲み込むような激痛と、同時に、魂が溶けるような甘美な感覚。この世界の全ての喜び、悲しみ、愛、憎しみ、後悔、希望……。その全てが、俺という器を満たしていく。

ああ、そうか。俺は、羅針盤なんかじゃなかった。

俺は、この記憶を集めるための器。次の世界を創造するための、記憶の種子を宿すための存在。無限に繰り返されるこの世界のサイクルにおいて、全ての終わりを受け止め、新たな始まりへと繋ぐ、『記憶の導体』だったのだ。

奔流の中に、リナの記憶も流れ込んできた。彼女は、この世界のサイクルを悠久の時の中で見守り、俺のような『導体』を終点へと導く役目を持つ存在だった。彼女の記憶には、俺ではない誰かが、過去に何度もこの塔の頂上に立ち、同じように世界を受け入れて消えていった姿が映っていた。彼女の瞳に滲んでいた悲しみは、彼らへの、そして俺への餞だったのだ。

第七章 新たな世界の夜明け

俺の身体は、内側から溢れる光で透き通り始めていた。指先からゆっくりと光の粒子に変わり、風に溶けていく。痛みも恐怖も、もうなかった。ただ、この世界を構成した全ての記憶が、愛おしくてならなかった。

俺は、祭壇のそばで静かに俺を見つめるリナに向かって、微笑んだ。

「怖くないよ。僕の旅は、ここで終わり、そして始まるんだ」

それが、俺の最後の言葉だった。

俺の存在が完全に光になった瞬間、塔の頂点は眩い閃光を放ち、一点へと収縮していく。やがて、絶対的な無の中から、最初の星が生まれた。続いて、二つ、三つと、新しい宇宙の夜明けを告げる光が瞬き始める。

リナは一人、その光景を見上げていた。風が彼女の髪を揺らし、その頬を一筋の涙が伝う。生まれゆく星々の中に、ひときわ強く輝く一番星があった。それは、終点への不安を抱えながらも、最後まで歩き続けた一人の青年の旅の記憶。彼の決意と、彼が受け止めた世界の全て。それが今、新しい世界の最初の物語、最初の神話となる。

リナは、その星に向かって、そっと彼の名を呟いた。

「カイ……」

その声は、誰にも届くことなく、新たな世界の始まりを告げる風に溶けていった。あなたの記憶は、あなたが見た夢は、次にどんな世界を紡ぐのだろうか。夜明けの空の下、星々は静かに問いかけていた。