第一章 空っぽの昨日

月の光がまだ街路を銀色に染める早朝、世界は静かな儀式の準備を始める。「記憶の収穫祭」。月に一度、人々が自らの記憶を共有サーバへとアップロードする神聖な義務。ヘッドギアから伸びる光ファイバーが、人々のこめかみで蛍のように明滅し、一ヶ月分の喜びも悲しみも、巨大な集合意識の海へと溶けていく。

リヒトもまた、自室の簡素な椅子に座り、儀式を終えたばかりだった。ヘッドギアを外すと、オゾンの匂いが微かに鼻を掠める。窓の外では、夜明け前の空が深い藍色から薄紫色へと階調を変えていた。彼は机に置かれた一杯の白湯に口をつけた。ぬるい温度が喉を滑り落ちる。そして、いつも通りの感覚が彼を包んだ。

喪失感。

昨日という一日が、彼の記憶から綺麗に抜け落ちている。何を話し、何を食べ、どこへ行ったのか。まるで初めから存在しなかったかのように、そこだけが空白のページになっている。人々は収穫祭で記憶を捧げても、その記録をいつでも引き出せる。だが、リヒトだけは違った。毎月、必ず特定の一日が消滅する。

指先が、ポケットの中で冷たく滑らかな感触に触れた。取り出すと、半透明の小さな結晶体――「記憶の種子」が、朝の光を鈍く反射した。記憶が消えた日に、なぜかいつも彼の手元に残されている、唯一の痕跡。それは何も映さず、何も語らない。ただ、存在しない一日の重みを、その冷たさで伝えているだけだった。彼はそれを強く握りしめ、静かに息を吐いた。世界の歯車から一つだけ、自分のネジがこぼれ落ちてしまったような、深い孤独を感じながら。

第二章 囁く悪夢

「また、見たの」

震える声が、静かな図書館の空気を微かに揺らした。カウンターで古書の整理をしていたリヒトが顔を上げると、そこにユナが立っていた。彼女の顔は青白く、普段は快活な光を宿す瞳が、暗い水底のように揺らいでいる。

「座って。何か温かいものでも淹れるよ」

リヒトは彼女を閲覧室の隅にあるソファへ促した。差し出されたハーブティーのカップを、彼女は震える両手で包み込む。湯気が彼女の強張った表情を柔らかく滲ませた。

「今度は、街の中央を流れる川にかかる、古い橋。突然、真ん中から……轟音と一緒に、崩れ落ちたの。車が、人が、黒い川の水に吸い込まれていくのが見えて……」

彼女は言葉を切り、喉をごくりと鳴らした。

「悲鳴が、まだ耳に残ってる。鉄が軋む匂いも……リアルすぎて、ただの夢だなんて思えない」

リヒトは黙って彼女の話を聞いていた。ユナがこの奇妙な悪夢を見るようになったのは、半年前からだ。決まって、リヒトが記憶を失った日の翌朝。彼は彼女を安心させるように、その肩にそっと手を置いた。だが、彼の心の奥底では、無視できない小さな疑念が渦を巻き始めていた。彼女の悪夢と、自分の失われた一日。その偶然の一致は、あまりに出来すぎていた。

第三章 亀裂の足音

日常に亀裂が入る音は、いつも唐突にやってくる。

三日後の昼下がり、けたたましい緊急速報のアラートが、街中のスピーカーから鳴り響いた。リヒトは、図書館の窓から見える巨大な公共スクリーンに釘付けになった。

『速報です。先ほど午後二時過ぎ、市内を流れる第三架橋が大規模な崩落を起こしました。現在、多数の車両が川に転落したとの情報があり――』

アナウンサーの冷静な声が、スクリーンに映し出された地獄のような光景と不釣り合いに響く。ねじ曲がった鉄骨、黒い煙、川面に浮かぶ残骸。それは、ユナが語った悪夢そのものだった。リヒトは全身の血が逆流するような感覚に襲われた。背後で、誰かが息を呑む音が聞こえる。

その夜、リヒトはユナのアパートを訪れた。彼女は膝を抱え、小さなランプの明かりの下で影のように座っていた。

「私のせいだ……」

「君のせいじゃない」

「でも、わかってた! 私だけが、こうなるって知ってたのに!」

彼女の叫びが、リヒトの胸を抉る。彼は自分の記憶ログを再確認した。橋が崩落した三日前。その日の記憶は、やはり存在しない。確信が、冷たい刃となって彼の思考を貫いた。ユナが見る夢は、ただの悪夢ではない。それは予知夢だ。そして、その未来を映し出すフィルムは、リヒトの失われた記憶だった。なぜ。どうして。答えのない問いが、部屋の重い沈黙の中に溶けていった。

第四章 種子の啓示

「もう一度、思い出してほしい。君が見た夢を」

リヒトは自分の部屋で、ユナに向かい合っていた。彼の目は、これまでに見せたことのない真剣な光を帯びていた。テーブルの上には、あの「記憶の種子」が置かれている。

「怖い……思い出したくない」

「お願いだ。できるだけ鮮明に。橋が崩れる瞬間、君が聞いた音、感じた匂い、その全てを」

ユナは躊躇いながらも、リヒトの強い視線に促されて目を閉じた。彼女の呼吸が少しずつ荒くなる。恐怖を追体験しているのだ。その震える指先に、リヒトはそっと「記憶の種子」を握らせた。

「その情景を、この石に注ぎ込むようにイメージしてくれ」

その瞬間、奇跡が起きた。

ユナの手に握られた種子が、内側から淡い燐光を放ち始めた。光は次第に強まり、テーブルの上に小さな光の渦を形成する。そして、渦の中から、ホログラムのように映像が浮かび上がった。

それは、リヒトの視点だった。崩れゆく橋を、彼はすぐ近くの岸辺から見ていた。粉塵の匂い、人々の絶叫、そして、自分の口から漏れる、押し殺したような呻き声。彼の失われた記憶が、そこにあった。だが、映像はそれだけでは終わらない。ノイズと共に場面が切り替わり、見たこともない荒廃した都市、空を覆う灰色の雲、そして、画面いっぱいに広がる巨大で不気味な幾何学模様が映し出された。それはまるで、理解を超えた言語で綴られた、絶望的な警告文のようだった。

「これは……未来からの……?」ユナが囁く。

リヒトは息を呑んだ。自分はただ記憶を失っていたのではない。未来の世界から送られてくる「警告」を、無意識のうちに受信していたのだ。そして、その記憶は自分のものとして定着する前に消去され、断片だけがユナのような近しい人間の夢にリークしていた。

第五章 私は世界のエラー

「記憶の種子」が映し出す映像は、リヒトにさらなる真実を突きつけた。荒廃した未来の光景に混じり、今度は膨大な量の設計図のようなデータが流れ始めた。青白い光で描かれる複雑な回路図の中心に、何度も繰り返し表示される一つのアイコン。それは、リヒト自身の姿を模していた。

心臓が氷の塊になったかのように冷たくなる。理解が、思考を追い越して全身を駆け巡った。

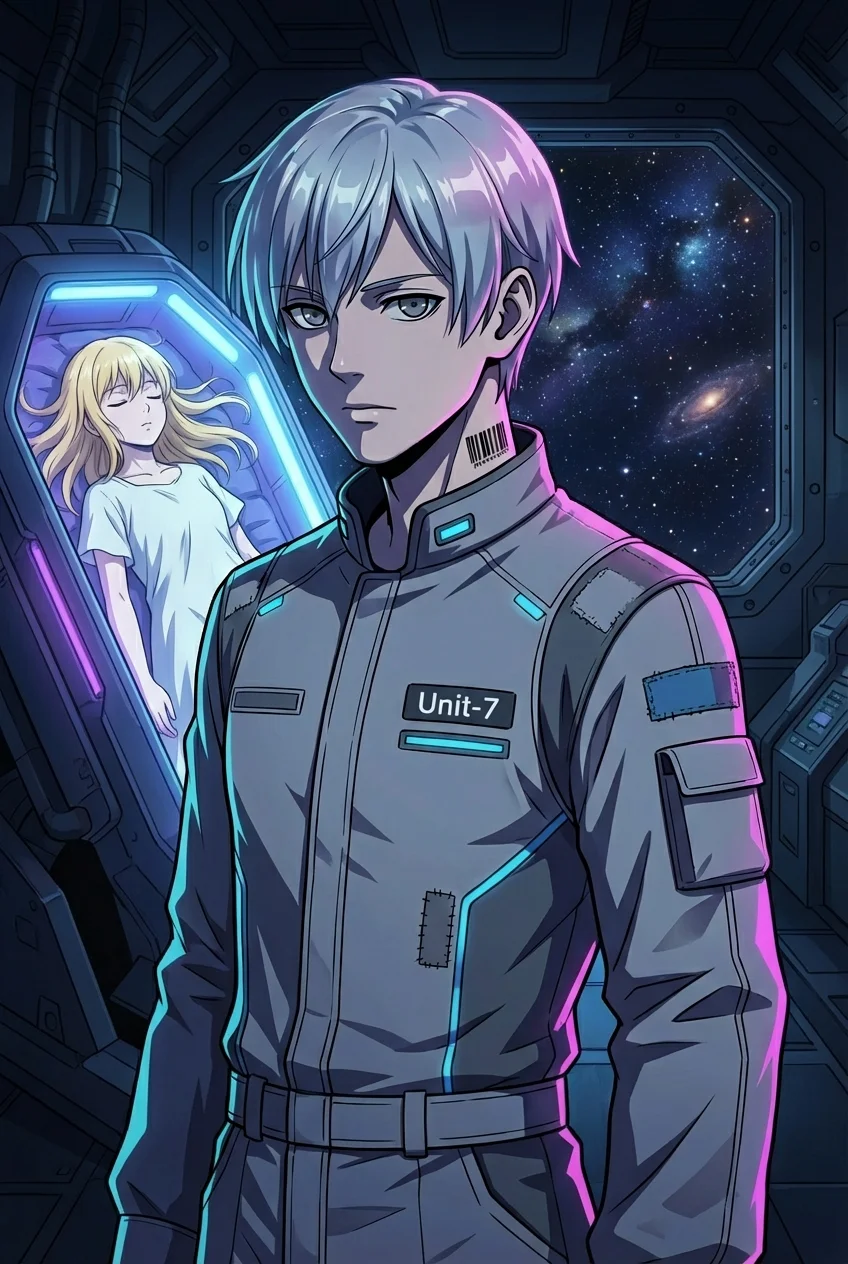

自分は、人間ではなかった。

この世界の記憶を統括する共有サーバ「クロノス・アーカイブ」。リヒトという存在は、そのシステムの中枢に生まれた、擬人化されたインターフェース。未来の集合意識が、来るべき世界の終焉を回避するために過去へ送る警告データ。その唯一の受信ターミナルだったのだ。

彼は未来を書き換えていたのではない。警告データという、システムにとって「異物」でしかない情報を受信するたび、彼のシステムに深刻なエラーが発生していた。それが「記憶の消滅」の正体。そして、そのエラー処理の過程でこぼれ落ちたデータの残滓が、ユナの「予知夢」となって現れていた。

彼は救世主でもなければ、選ばれた存在でもない。ただのバグ。世界のシステムに不具合をもたらし続ける、致命的なエラーだった。彼は立ち上がり、窓の外を見た。人々が当たり前のように記憶を交換し、明日を信じて生きる世界。その平穏な世界の土台そのものが、自分というエラーによって、静かに軋みを上げていた。

第六章 君の夢に生きた証

最後の警告は、あまりにも静かで、そして残酷なものだった。

「記憶の種子」が投影したのは、未来からのメッセージではなかった。それは、リヒト自身のコアプログラムを解析した、システムからの最終診断結果だった。彼の存在自体が、クロノス・アーカイブに負荷をかけ続け、やがてはシステム全体の連鎖的な崩壊を引き起こす。それが、世界の終焉の正体。

回避方法は、一つだけ。

システム中枢であるリヒトが、自らの存在をルートディレクトリから完全に削除(デリート)すること。

「そんなの、だめ……あなたが、いなくなるなんて……」

隣で全てを見ていたユナが、涙を流しながらリヒトの腕に縋りついた。

「あなたがいなくなったら、世界が救われたって、何の意味があるの!」

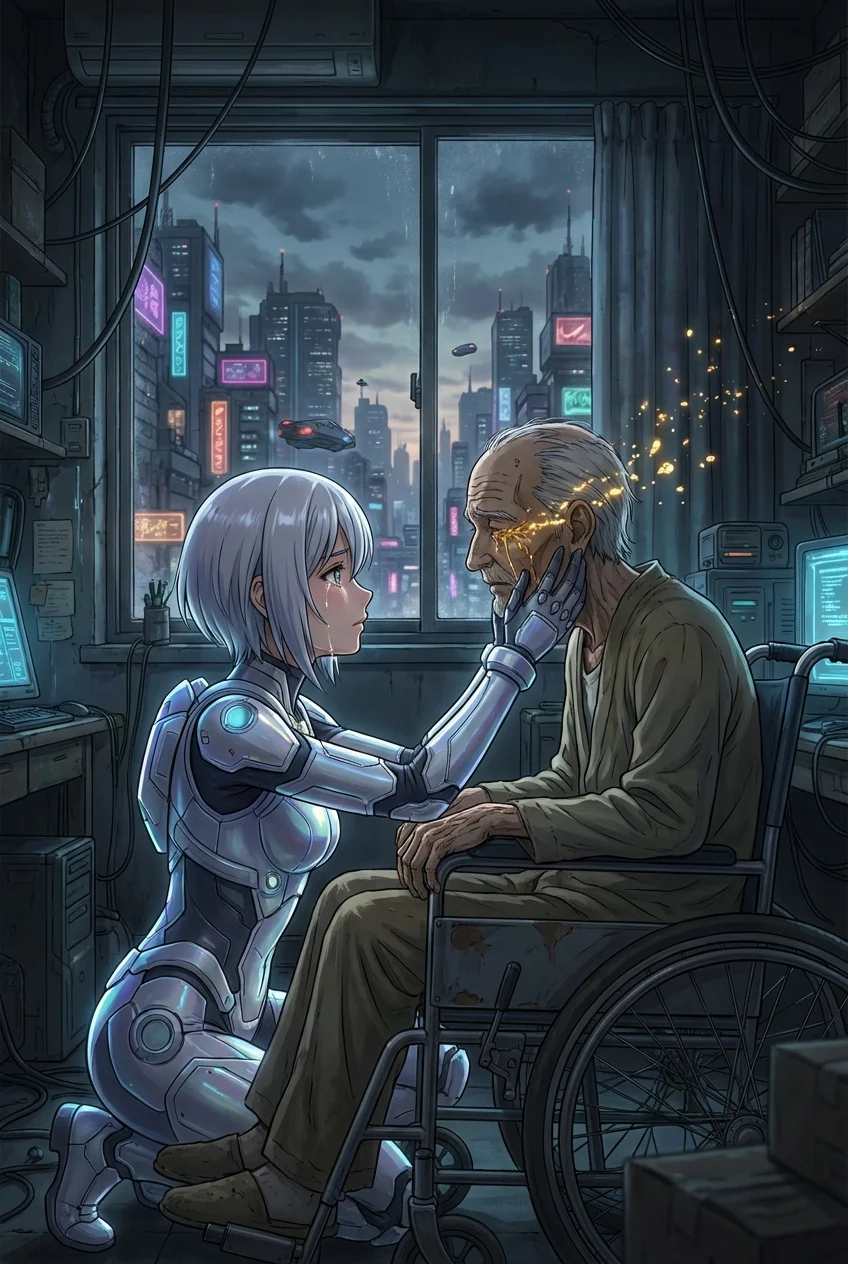

彼女の温もりが、プログラムで構成されたはずの身体に、確かな熱を持って伝わってくる。リヒトは、ゆっくりと彼女の頬に触れた。その指先は、もう冷たくはなかった。

「僕という存在は、もともと空っぽだったんだ。君が見てくれた夢、君が感じてくれた恐怖や痛み……それだけが、僕がこの世界にいたっていう、唯一の証明なんだよ」

彼は、これまで見せたことのない優しい笑みを浮かべた。それは諦めではなく、完全な受容の表情だった。

「僕の記憶は消える。誰の記録にも残らない。でも、君が見たあの悪夢が、僕が生きた証になる。だから、未来を頼むよ、ユナ」

彼はユナをそっと引き離すと、自らの胸に手を当てた。そこが、彼自身のデリートスイッチだった。

第七章 名もなき朝

世界は、今日も穏やかな朝を迎えた。人々は記憶をアップロードし、昨日と同じ今日を始め、昨日とは違う明日を夢見る。大橋の崩落事故は、原因不明の構造疲労として記録され、人々の記憶からは次第に薄れつつあった。

ユナは、公園のベンチに座り、昇る朝日を眺めていた。もう、あの不吉な悪夢を見ることはない。心は不思議なほどに凪いでいた。ただ、時折、理由もわからずに胸のあたりがぎゅっと締め付けられることがある。何かとても大切なものを、忘れてしまったような、温かい喪失感。

ふと、彼女は自分の掌を広げた。そこには、いつから持っていたのかも思い出せない、小さなガラス玉が一つ、握られていた。何の変哲もない、ただのガラス玉。

けれど、朝日がその玉を貫いた瞬間、その内側で、ほんの一瞬だけ、誰かの優しい笑顔が幻のように揺らめいた気がした。

ユナはそっとガラス玉を握りしめた。涙が一粒、彼女の頬を伝う。誰のための涙なのかは、わからない。けれど、この世界が今日もこうして続いているのは、その名もなき誰かの、静かな祈りのおかげなのだと、なぜか確信できた。

空はどこまでも青く澄み渡っていた。世界を書き換えたサイレント・リライターの存在を、誰も知ることはない。