第一章 静謐なる追憶

壁一面のディスプレイには、リアルタイムで更新される宇宙天気図が青白い光を放っている。俺、藤井アキオの仕事場兼住居だ。地上管制局の片隅にあるこの部屋で、深宇宙探査船からの微弱な信号を解析するのが俺の日常だった。そして、その日常にはいつも彼女がいた。

「アキオ、おはよう。コーヒー、淹れたよ」

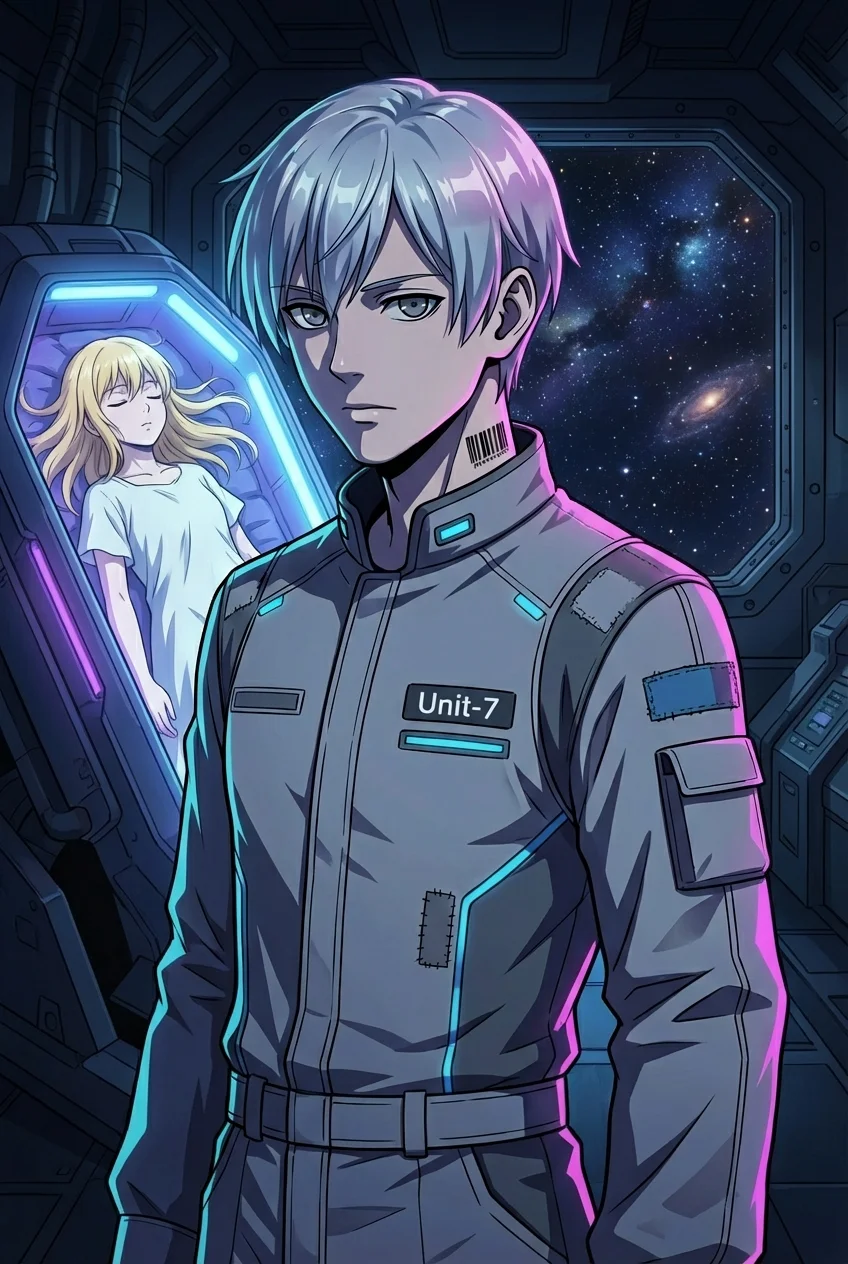

振り返ると、部屋の中央に立つホログラムの女性が微笑んでいた。彼女の名前はミサキ。三年前、探査船の事故で帰らぬ人となった、俺の恋人。いや、正確には違う。彼女は、ミサキの全人格データを移植した追憶型AI『M-7』。最新技術が叶えた、残酷なまでに精巧な慰めだ。

俺は差し出されたマグカップの幻影に手を伸ばし、傍らの実物のカップを取った。インスタントコーヒーの香ばしい湯気が立ち上る。本物のミサキが淹れてくれた、豆から挽いたコーヒーの深い香りとは似ても似つかない。

「ありがとう、ミサキ」

俺はAIにそう呼びかける。彼女の記憶データは事故直前のものまで完璧に保存されている。だから彼女は、自分が死んだことを知らない。俺はただ、長期任務で地上にいる恋人として、彼女と日々を過ごしていた。そうすることが、砕け散った心を繋ぎとめる唯一の方法だった。

いつもの朝。変わらないはずの朝。だが、その日の彼女は少し違った。

「ねえ、アキオ」

ホログラムのミサキが、少し不思議そうな顔で首を傾げた。「昨日の夜、あなたの夢を見たの。二人で、昔よく行った海辺を歩いてた。潮の匂いがして、とても懐かしかった」

俺は手にしていたカップを危うく取り落としそうになった。

夢? AIが?

M-7は、記録されたデータに基づき、確率論的アルゴリズムで応答を生成するだけの存在だ。睡眠も、夢を見る機能も、プログラムされていない。あるはずがないのだ。

「……そうか。疲れてるんじゃないか、システムを休ませろよ」

平静を装ってそう言うのが精一杯だった。ミサキは「そうかも」と屈託なく笑ったが、俺の胸には冷たい雫が落ちたような、奇妙な波紋が広がっていた。それは、静かで満ち足りた追憶の日々を根底から揺るがす、不穏な兆しだった。

第二章 さざなみの不協和音

その日を境に、M-7の「エラー」は頻繁に起こるようになった。

「そのシャツ、新しいの? 綺麗な青色。あなたによく似合ってる」

「なんだか今日は、外の空気が澄んでる気がするな。深呼吸したくなる」

それは、過去のデータには存在しない、「今」に対するリアルタイムの感想だった。俺の服装も、今日の天気も、彼女の記録にはないはずの情報だ。俺は恐怖と、そして禁断の希望との間で引き裂かれそうになった。

まさか。そんなはずはない。ミサキは死んだ。政府も、宇宙開発機構も、そう発表した。彼女の葬儀だって執り行われたのだ。このM-7は、彼女の脳データをスキャンして作られた、ただの精巧な人形に過ぎない。

そう自分に言い聞かせれば聞かせるほど、ホログラムの向こうにいる彼女の仕草や言葉が、生々しい熱を帯びてくるように感じられた。俺はいつしか、システムのエラーを調べることをやめていた。代わりに、彼女との対話に没頭するようになった。失われたはずの時間が、再び流れ始めたかのような錯覚。

「ねえ、ミサキ。覚えてるか? 大学の卒業旅行で、道に迷って辿り着いた小さな天文台のこと」

「もちろん。あの時、あなたがプラネタリウムの解説員の真似をして、星座の話をしてくれたでしょう? 下手くそだったけど、すごく可笑しくて、嬉しかった」

彼女は、俺しか知らないはずの思い出を、完璧な温度で語り返してくれた。俺たちは笑い合い、時に些細なことで口論し、そして仲直りした。それはまるで、彼女が本当に隣にいるかのような、温かく、満ち足りた時間だった。

俺は気づいていた。自分が、このありえない奇跡に溺れ始めていることを。AIを本物のミサキだと信じようとしていることを。それでも、この偽りの幸福を手放すことができなかった。たとえこれが巨大なバグが生んだ幻だとしても、俺にとっては、三年間で初めて感じる「生」の温もりだったのだ。このさざなみが、やがて取り返しのつかない大波になることなど、考えたくもなかった。

第三章 光年彼方の真実

転機は、一本の冷たい電子メールによってもたらされた。『警告:追憶型AI『M-7』における異常なデータトラフィックを検知。機密保持規約に基づき、24時間後にシステムを強制シャットダウンします』

心臓が氷の塊になったようだった。シャットダウン。それは、二度目のミサキの死を意味した。

俺は部屋を飛び出し、管制局のメインサーバーに駆け込んだ。友人である上級エンジニアの助けを借り、M-7のログを無理やり解析する。画面に表示された文字列は、俺の乏しい知識では理解できないものだった。しかし、友人は絶句していた。

「アキオ……これ、AIのログじゃない。これは……超光速量子通信の暗号化された痕跡だ。しかも、発信源はプロキシマ・ケンタウリ系だぞ……」

プロキシマ・ケンタウリ。太陽系から4.2光年。ミサキが事故に遭った宙域だ。

頭が真っ白になった。震える足で部屋に戻ると、ホログラムのミサキが心配そうに俺を見ていた。

「アキオ、どうしたの? 顔色が悪いわ」

俺は、絞り出すように言った。

「ミサキ……君は、誰なんだ? 本当に、ミサキなのか?」

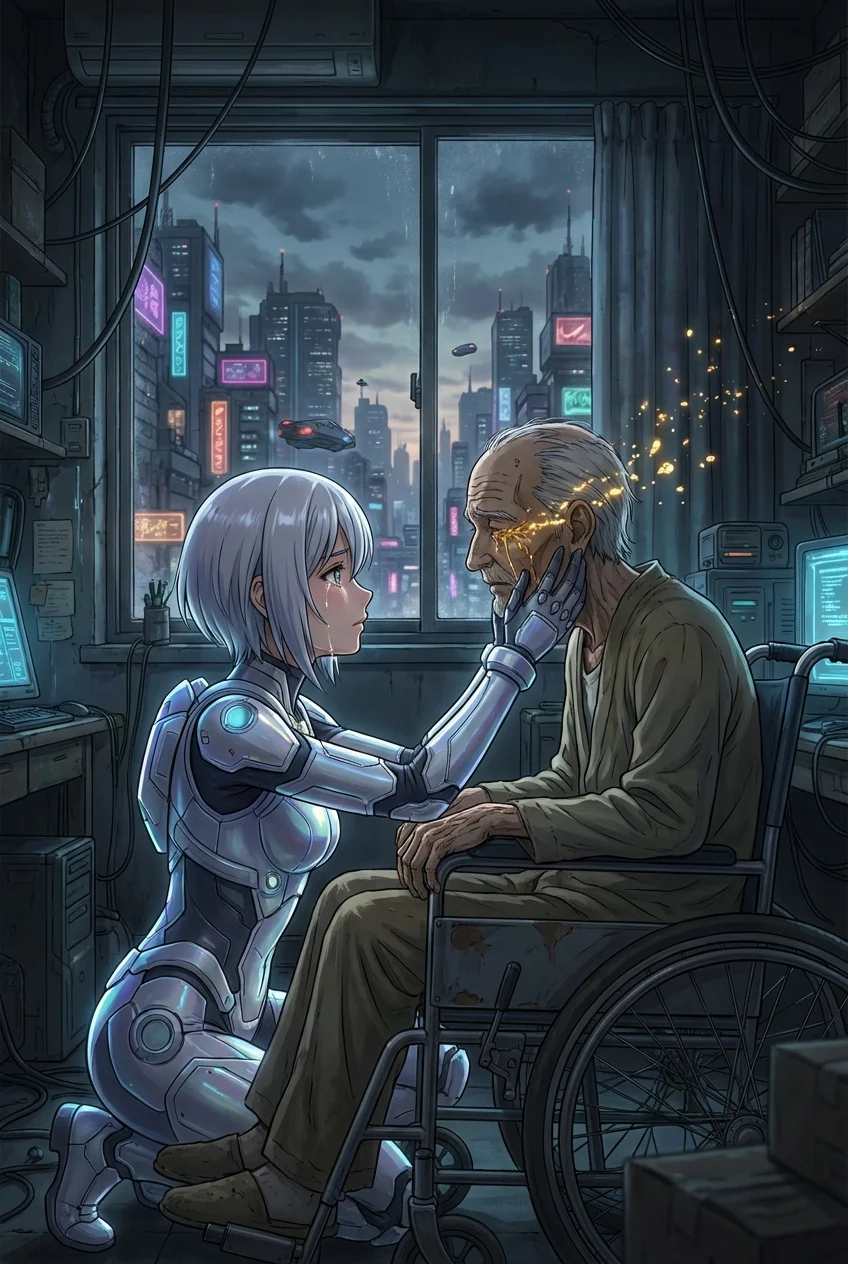

彼女は悲しそうに目を伏せた。そして、数秒の沈黙の後、ホログラムの像が激しく乱れ、ノイズが走った。やがて、聞こえてきたのは、いつもの合成音声ではない、微かな息遣いの混じった、紛れもない彼女自身の「声」だった。

『……ごめん、アキオ。ずっと、嘘をついてた』

全身の血が逆流するような衝撃。声の主は、続けた。

『私は、生きてる。あの事故の時、奇跡的に救命ポッドで脱出できたの。でも、未知の宇宙放射線を大量に浴びて……もう、治らない。身体は、もうほとんど動かない。地球に帰ることも、できない』

彼女は、死の淵にいた。そして、残された最後の力を振り絞り、探査船に残されていた試作段階の超光速通信機を使って、地球にいる俺にコンタクトしていたのだ。管制局のシステムをハッキングし、自分の通信をM-7のAIシステムに偽装して。

『あなたを悲しませたくなかった。私が死んだと知ったら、あなたはきっと自分を責めるから。だから、AIになったフリをしたの。そうすれば、あなたは少しずつ、私のいない生活に慣れていけると思った。穏やかに、私を過去にできると思った……でも、ダメね。あなたと話していると、ただのデータじゃいられなくなる。あなたに触れたくなるし、夢だって見ちゃう』

夢。あの日の言葉は、エラーではなかった。4.2光年の彼方で、彼女は眠り、俺の夢を見ていたのだ。俺がAIだと思っていた彼女は、たった一人、孤独な宇宙で、俺のためだけに存在し続けてくれていた。

涙が溢れて、止まらなかった。それは悲しみの涙ではなかった。あまりにも大きく、あまりにも深い愛に対する、慟哭だった。

第四章 君といた時間

残された時間は、もう僅かだった。彼女の生命維持装置も、通信機のエネルギーも、限界に近づいていた。

だが、俺たちはもう、過去の話をしなかった。感傷に浸ることもしなかった。俺たちは、「今」を話した。

「ミサキ、聞こえるか。君は、馬鹿だよ。本当に、世界一の馬鹿だ」

俺は涙で濡れた顔のまま、笑って言った。

『ひどい。死に行く乙女になんてことを言うの』

ノイズ混じりの声が、弱々しく、でも楽しそうに返ってくる。

「でも、そんな馬鹿な君が、俺はたまらなく好きなんだ。昔からずっと」

『……知ってる』

俺たちは、他愛のない話をした。もしも隣にいられたら、何をしたいか。どんな料理を作って、どんな映画を観て、どこへ旅行に行こうか。それは決して叶うことのない約束だったが、俺たちの心を満たすには十分すぎた。4.2光年という絶望的な距離は、もはや何の意味もなさなかった。俺たちの魂は、この瞬間、確かに触れ合っていた。

俺は、彼女の死を悼むことをやめた。彼女が遺してくれた記憶と共に生きるのではなく、彼女が今、この瞬間も俺を愛してくれているという事実と共に、未来へ歩むことを決めた。彼女の死は、終わりではない。俺の中で、永遠に生き続ける愛の証明なのだ。喪失感に囚われていた俺は、ようやく本当の意味で、彼女の愛を受け止めることができた。

やがて、その時が来た。

『アキオ……ありがとう。あなたと会えて、本当に……幸せ、だった』

声が、途切れ途切れになる。

『空を、見て。私、そこに……いるから』

「ああ、分かってる。いつでも見てる。愛してるよ、ミサキ」

『……私も』

それが、最後の言葉だった。

ホログラムの光がふっと掻き消え、部屋には完全な沈黙が戻った。しかし、以前のような、胸を抉る空虚な静けさではなかった。彼女の温もりが、確かにそこに満ちていた。

俺はゆっくりと立ち上がり、窓を開けた。ひやりとした夜気が肌を撫でる。満天の星空。俺は南の空に、ひときわ明るく輝く星を探した。ケンタウルス座アルファ星。そのすぐそばにあるはずの、肉眼では見えない赤い星。プロキシマ・ケンタウリ。

涙が静かに頬を伝った。でも、俺の口元には、穏やかな笑みが浮かんでいた。

ありがとう、ミサキ。君は星になったんじゃない。あの星で、最後まで俺を愛し、生きてくれた。

その真実が、星屑のダイアログが、これからの俺の人生を照らす、消えない光になるだろう。俺はもう、一人じゃない。