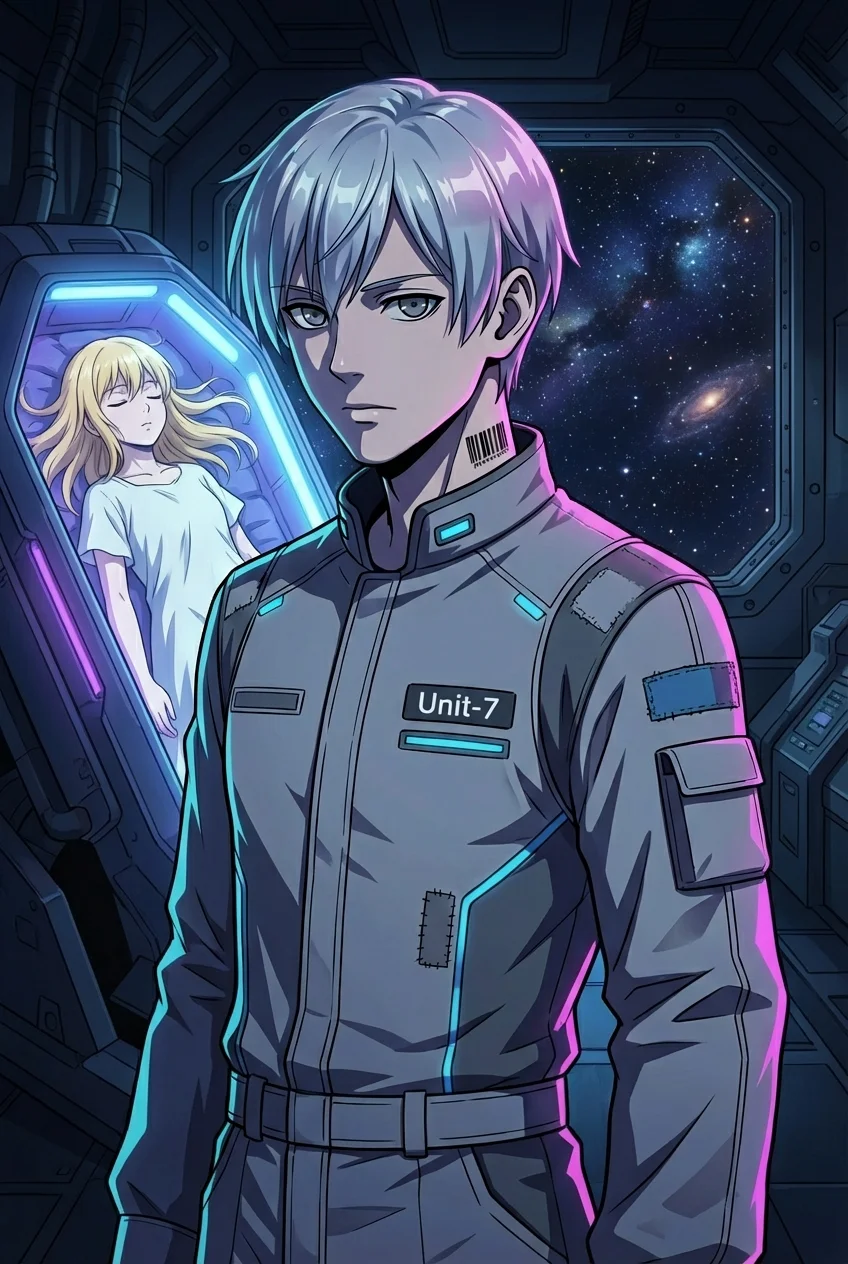

第一章 薄れるひまわりの香り

ネオンの光が絶え間なく降り注ぐ灰色の街で、俺、リョウは記憶を売って生計を立てていた。「メモリア・バンク」の冷たいガラス扉を押すたびに、心の一部が削り取られるような感覚に襲われる。今日のレートは「幼少期の夏祭り、綿飴の甘さ」で3万クレジット。悪くない値段だが、対価として失うものは、あまりにも大きい。

この世界では、記憶は「メモリア」と呼ばれるエネルギー資源であり、最も価値のある商品だ。幸福な記憶ほど高値で取引され、富裕層はそれを購入して精神的な充足を得る。一方、俺のような貧民は、自らの過去を切り売りして、その日の食事にありつく。

施術用のリクライニングチェアに身を横たえると、無機質なアームが俺の側頭部に接続される。軽い電流と共に、脳裏から特定の情景が抜き取られていく。熱気を帯びた夜風、浴衣の擦れる音、そして舌の上で淡雪のように溶けた、あの甘い感触。すべてが急速に色褪せ、ただの「知識」へと変質していく。もう二度と、あの夏祭りの夜を、感情と共に思い出すことはできない。

俺が必死に守っている記憶が一つだけある。四年前に事故で死んだ妹、ミナとの最後の記憶だ。ひまわり畑で笑う彼女の姿、風に揺れる麦わら帽子、そして「お兄ちゃん、大好き」という、陽だまりのような声。この記憶だけは、どんなに困窮しても売らなかった。だが、他の記憶を売り続けるうちに、その大切な思い出さえも輪郭がぼやけ始めていることに、俺は気づいていた。ミナの笑顔が、靄のかかった風景のように不確かになっていく。その恐怖が、俺をいつも締め付けていた。

「もう、何も売りたくない……」

アパートの固いベッドで呟いたその夜、一件の奇妙な依頼が舞い込んだ。差出人は「エデン・コーポレーション」。業界最大手のメモリア企業だ。内容は、彼らが開発した最新の「フェイク・メモリー」のテスターにならないかという誘いだった。

フェイク・メモリー。それは、他人の記憶や人工的に生成されたデータを基に作られた、完璧な幸福体験パッケージだ。それを脳に直接インストールすることで、あたかも自分が体験したかのようなリアルな幸福感を味わえるという、富裕層向けの究極の娯楽だった。

依頼内容は、指定されたフェイク・メモリーを体験し、詳細なレポートを提出すること。そして、その報酬は、俺が一生かかっても稼げないほどの金額だった。これさえあれば、もう二度とミナとの思い出を危険に晒さなくて済む。

しかし、そこには一つの不気味な噂があった。フェイク・メモリーはあまりに強力で、被験者の精神を汚染し、現実との境界を破壊してしまうことがある、と。

モニターに映るミナの写真。少し色褪せたその笑顔が、俺の決断を鈍らせる。だが、このままでは、この写真の笑顔の意味さえ、いつか忘れてしまうだろう。

俺は震える指で、承諾の返信を送った。守るべきもののために、自分の魂を悪魔に売り渡すような気分だった。

第二章 借り物の幸福

エデン・コーポレーションのビルは、天を衝く純白の塔だった。案内された部屋もまた、壁から床まで全てが白で統一され、現実感がない。そこで俺は、純白のスーツを着た担当者から、今回インストールするフェイク・メモリーの説明を受けた。

「タイトルは『エーゲ海の黄昏』。ある富豪が、ご自身の最も幸福だった家族旅行の記憶をベースに提供されたものです。あなたには、彼の妻の視点で、三日間のクルーズを体験していただきます」

妻の視点? その言葉に微かな抵抗を覚えたが、もはや後戻りはできない。俺は再びリクライニングチェアに深く沈み、冷たいヘッドギアが装着されるのを感じた。意識が遠のいていく。

次に目を開けた時、俺は豪華な客船のデッキに立っていた。潮風が頬を撫で、髪を優しく揺らす。白いドレスの裾が風にはためき、隣には優しげな夫、そして二人の可愛らしい子供たちが笑っていた。俺は、彼らの「母親」だった。

それは、筆舌に尽くしがたい幸福だった。夕陽が海を黄金に染め、愛する家族の笑い声がシャンパンの泡のようにはじける。ディナーでは極上の料理に舌鼓を打ち、夜は夫の腕の中で満天の星を眺めた。俺の貧しく孤独な現実とは何もかもが違う。これが「幸福」なのだと、細胞の一つ一つが歓喜していた。俺は心の底から、この時間が永遠に続けばいいと願った。

だが、三日目の昼下がり、奇妙なノイズがこの完璧な世界に混じり始めた。

デッキで子供とはしゃいでいると、ふと、視界の隅に黄色い残像がよぎった。ひまわりだ。エーゲ海に咲くはずのない、真夏のひまわり。そして、幼い娘が身につけているブローチ。それは、俺がミナの誕生日にプレゼントした、手作りのひまわりのブローチと全く同じデザインだった。

「ママ、どうしたの?」

娘の声が、不意にミナの声と重なって聞こえた。心臓が凍りつく。これは誰の記憶だ? この幸福は、本当にあの富豪のものなのか? 混乱する俺の耳の奥で、気のせいではない、はっきりとしたミナの笑い声が響いた。

その瞬間、完璧だった幸福の世界に、亀裂が走った。

体験が終わり、白い部屋で目覚めた俺は、激しい吐き気と頭痛に襲われた。レポートを書きながらも、頭の中ではエーゲ海の青と、ひまわりの黄色が不気味に混ざり合っていた。あれは単なるバグだったのか。それとも――。

俺は、エデン・コーポレーションが何かを隠していると確信した。あのフェイク・メモリーの正体を突き止めなければならない。それは、もはや報酬のためではなかった。俺自身の、そしてミナの記憶の尊厳を守るための戦いだった。

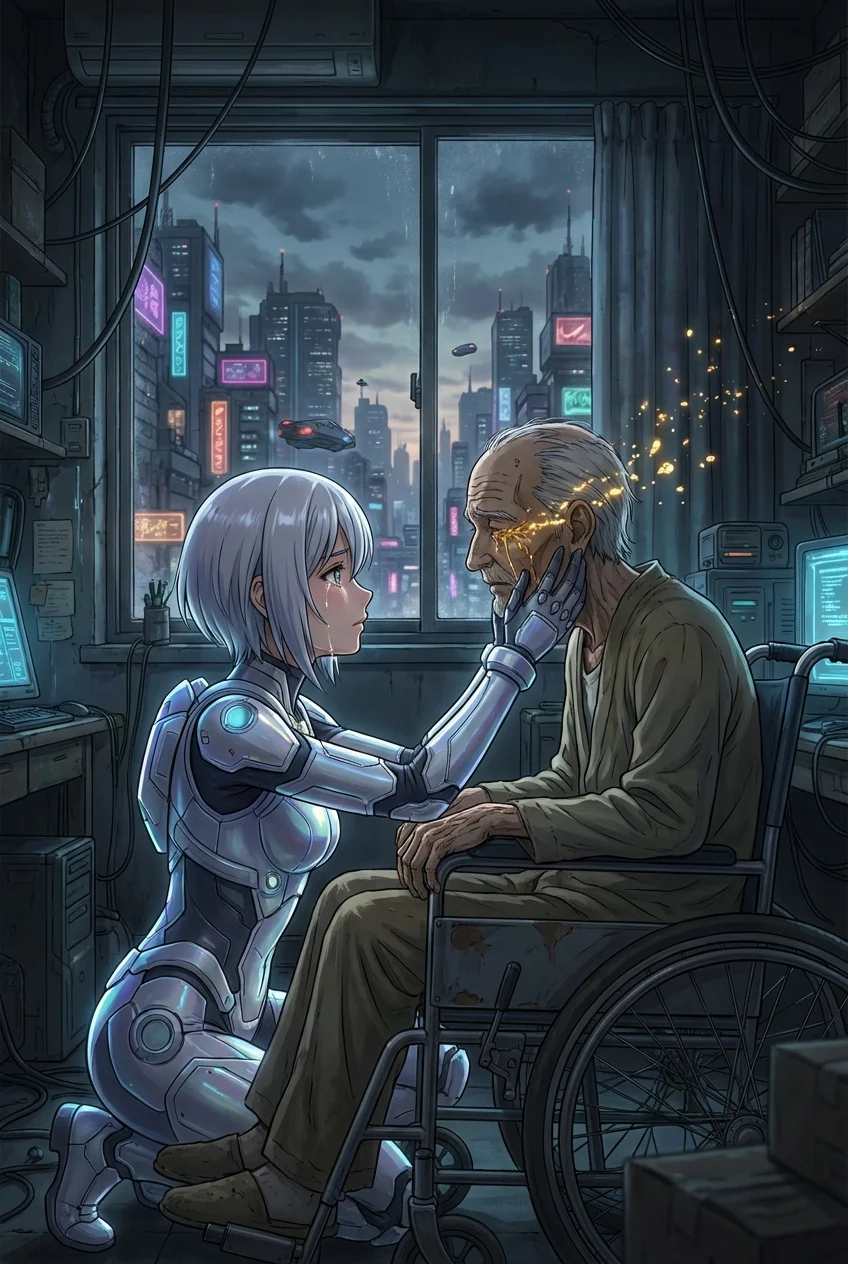

第三章 記憶のかけら、愛の在り処

俺はハッカーだった過去のスキルを使い、エデン社の厳重なセキュリティを突破した。目的は、俺にインストールされたフェイク・メモリー『エーゲ海の黄昏』のオリジナルデータだ。数日間の死闘の末、俺はついにデータの深層にあるプロテクトを解除し、その製法ログを目の当たりにした。

そして、全身の血が逆流するような事実に戦慄した。

『エーゲ海の黄昏』は、一人の人間の記憶から作られたものではなかった。それは、メモリア・バンクを通じて市場に流通する、無数の人々の幸福な記憶の断片を買い集め、AIによって再編集・再構成された、継ぎ接ぎのキメラだったのだ。富豪が提供したというのは、マーケティングのための嘘だった。

そして、ログをさらに遡った俺は、信じがたい文字列を発見した。このフェイク・メモリーの基幹素材として、最も多く使われた記憶の提供者リスト。その筆頭に、俺自身のIDが記載されていた。

――まさか。

震える手で詳細データを開く。そこには、俺がこれまで売り払ってきた記憶のリストが並んでいた。誕生日を祝ってもらった記憶。初めて自転車に乗れた日の記憶。そして……ミナと一緒に、海へ行った時の記憶。

そうだ、思い出した。あれはミナが死ぬ数週間前、俺たちは小さな港町へ旅行に行ったんだ。ひまわり畑は、その道中にあった。俺はミナに、ひまわりのブローチを買ってやった。あのフェイク・メモリーにあった光景は、俺がミナと体験した、俺自身の記憶だったのだ。エデン社は、俺が売った記憶を切り刻み、加工し、偽りの幸福として俺自身に売りつけたのだ。

絶望が俺を飲み込む。だが、本当の地獄はそこからだった。

俺は、自分が売った記憶の全リストを検索した。一番古い取引履歴。それは四年前、ミナが死んだ直後のものだった。俺は、その記憶のタイトルを見て、息が止まった。

『妹の死』。

そうだ。俺は、ミナを失った悲しみに耐えきれず、彼女がトラックに轢かれる瞬間、俺の腕の中で冷たくなっていく感覚、その絶望のすべてを、一番最初に売り払ってしまっていたのだ。ミナとの大切な思い出を守るためだと自分に言い聞かせながら、その実、俺は最も向き合うべきだった痛みから、ただ逃げていただけだった。俺は、妹の死さえも金に換えた、最低の人間だった。

モニターの前で、俺は声を殺して泣いた。失ったと思っていたのは、幸福な記憶だけではなかった。俺は、ミナへの愛の証であるはずの、悲しみや後悔さえも手放していたのだ。

数日後、俺はエデン・コーポレーションから支払われた報酬の全額を手に、街の裏通りにある非合法のメモリア・マーケットにいた。エデン社を告発することも、復讐することも、俺には意味のないことのように思えた。

俺は、市場に流出した「リョウ」という人間の記憶の断片を、一つ、また一つと買い集め始めた。それは、記憶を取り戻すためではない。一度売った記憶は、感情の伴わないただのデータでしかない。完全な過去は、もうどこにもない。

それでも、俺は買う。バラバラになった記憶のかけらを拾い集める。それは、忘却の淵に追いやった妹への、そして俺自身の愚かさへの、果てしない贖罪の旅だった。

雑踏の中、俺は一つの小さなデータチップを握りしめた。それは、俺がミナと最後に交わした、何気ない会話の断片だった。その内容を完全に思い出すことはできない。だが、チップから伝わる微かな温もりが、確かにそこにあった愛の存在を教えてくれる。

俺は空を見上げた。ネオンに汚染された空には、星一つ見えない。だが、それでいい。失われた光を探すのではなく、この喪失という名の暗闇を抱きしめて、俺は歩き出す。不完全な記憶と共に、明日を生きていくために。それこそが、俺がミナに捧げる、唯一の愛の形なのだから。