第一章 死にゆく星の脈動

宇宙は、音のない海だ。

真空の黒に、思考だけが微かな波紋を描く。俺、カイの仕事は、この静寂の海で死にゆく星々を弔う「星間葬儀屋」。先祖代々受け継がれてきた、古めかしく、そして途方もなく孤独な稼業だ。

俺の愛機〈ステラ・マリス〉のブリッジを満たすのは、正面に浮かぶ巨大な赤色巨星「ヴェスタ」が放つ、物悲しいほどの深紅の光だけだった。寿命を迎え、不安定な明滅を繰り返すその姿は、まるで巨大な心臓が最後の力を振り絞って鼓動しているかのようだ。依頼主は、ヴェスタの重力圏に浮かぶコロニー連合。彼らにとってヴェスタは母なる恒星であり、その最期を敬意をもって見届けたいのだという。

「また、同じことの繰り返しだ」

頭の中に、乾いた思念が響く。星が死ぬ。俺がその最後の光を観測し、「追悼のレクイエム」と呼ばれる光の紋様データに変換して、銀河ネットワークに永久保存する。ただそれだけ。何十億年も燃え続けた恒星の死が、俺の手によって一つのデジタルな墓標に変わる。そこには何の感動もなく、ただ宇宙の物理法則に従った、壮大で、しかし空虚な儀式があるだけだった。

コンソールを操作し、高感度スペクトル分析装置をヴェスタに向ける。葬儀の準備のため、星の末期の状態を精密に計測する必要があるのだ。何万ものデータが、無機質な数列となってモニターに流れ込んでいく。ヘリウムの核融合が最終段階に入り、外層大気は不安定に膨張と収縮を繰り返している。教科書通りの、ありふれた星の死だ。

その時だった。

分析データの中に、奇妙なノイズが混じっていることに気づいた。それはランダムな信号ではなかった。極めて微弱だが、明確な周期性を持つパルス信号。まるで、モールス信号のように。

俺は思わず身を乗り出した。計器の故障か?いや、システムはオールグリーンを示している。パルスは、ヴェスタの中心核、まさにその心臓部から発せられていた。

トクン……トクン……

それは音ではない。光の、エネルギーの、ほんの僅かな揺らぎだ。だが俺の意識には、確かに脈動として感じられた。物理法則だけでは説明がつかない、あまりにも規則的で、まるで何かの意志を宿したかのような、静かな律動。

これまで何十もの星を弔ってきたが、こんな現象は初めてだった。

死にゆく星が、最後の最後に、誰かに何かを伝えようとしているのだろうか。

冷めきっていたはずの俺の心に、小さな、しかし無視できない熱を持ったさざ波が立った。ヴェスタの深紅の光が、ただの恒星の光ではなく、何か特別な意味を帯びた眼差しのように思えてならなかった。

第二章 沈黙の対話

ヴェスタの脈動の謎は、俺の頭から離れなかった。葬儀の準備を進める傍ら、俺は銀河データベースにアクセスし、ヴェスタに関する過去のあらゆる観測記録を洗い出した。その作業は、まるで古文書を紐解く考古学者のようだった。

そして、驚くべき事実を発見する。

あの謎の脈動は、最近始まった現象ではなかった。記録を遡れる限り、実に三千年以上にわたって、ごく微弱ながら観測され続けていたのだ。それはあまりに微弱で、これまで単なる観測誤差として処理されてきたらしい。だが、数千年分のデータを重ね合わせると、そのパルスが描く波形は、複雑ながらも美しい幾何学模様を形成していた。

「これは……言語だ」

思念が漏れる。ランダムなノイズではない。明確な構造と文法を持つ、未知の言語。ヴェスタは三千年以上も前から、誰かに向かって語りかけ続けていたのだ。

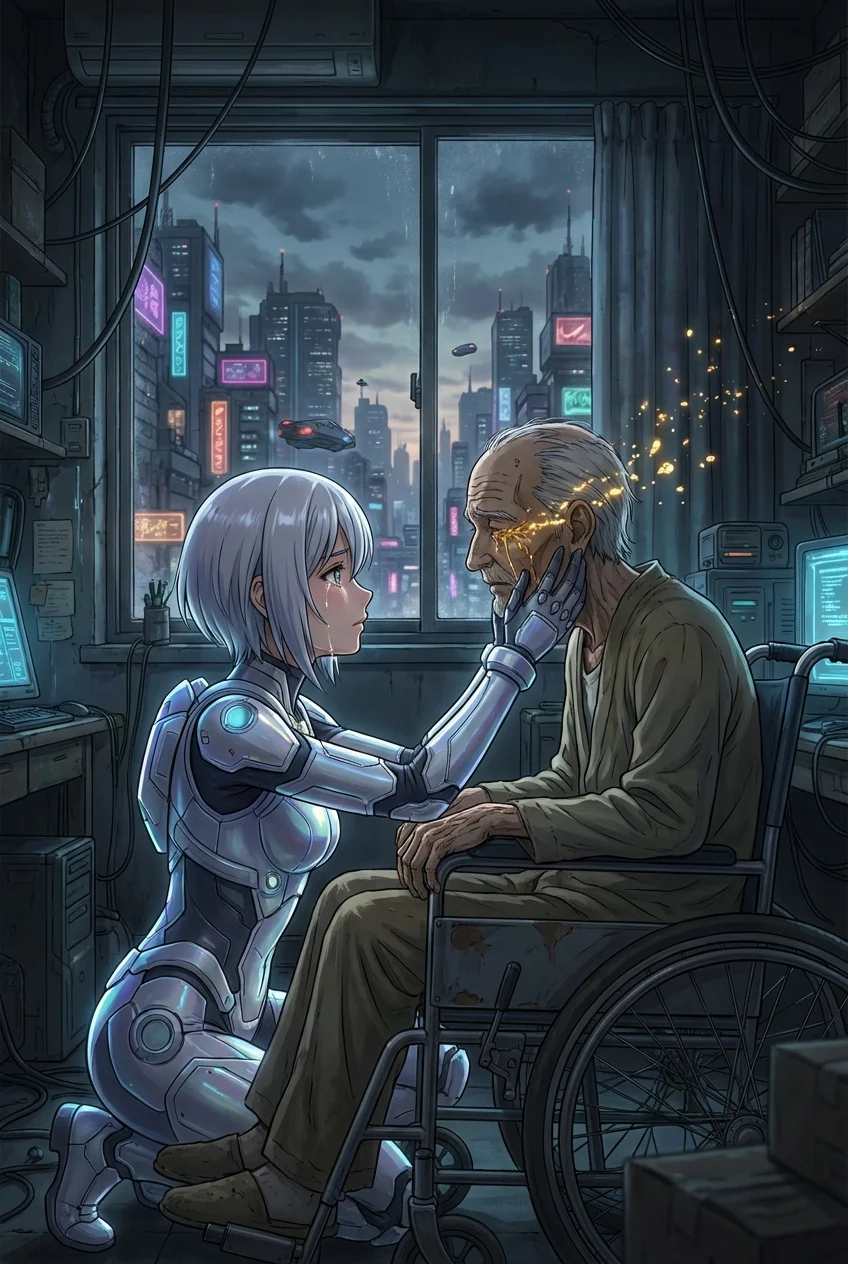

俺は、引退して辺境の小惑星で隠居生活を送る祖父に、思念通話で連絡を取った。彼は、かつて伝説と謳われた星間葬儀屋だった。

『……ヴェスタの脈動だと?』

祖父の思念は、静かで重かった。俺が事の次第を説明すると、彼の思考には一瞬、動揺のようなものが走ったのを確かに感じた。

『カイよ、星はただのガスの塊だ。物理法則に従って生まれ、死んでいくだけの天体にすぎん。感傷は、我々の仕事を鈍らせるだけだ』

『でも、このデータは明らかに異常だ。まるで意志があるみたいに……』

『気のせいだ。お前は疲れている。感傷を捨て、義務を果たせ。それが我々の務めだ』

祖父は一方的に通話を切った。だが、彼の言葉の裏には、何かを頑なに隠そうとする固い意志が感じられた。まるで、俺が触れてはならない領域に足を踏み入れようとしているのを、必死で止めようとしているかのように。

孤独な船内に、再び静寂が戻る。だが、もはや以前の空虚な静寂ではなかった。ヴェスタの脈動が、その沈黙を意味のあるものに変えていた。

俺は、祖父の忠告を無視することにした。自分の五感と、この胸のざわめきを信じることにしたのだ。

コンソールの前に座り直し、脈動の解析プログラムを自ら組み始めた。それは、気の遠くなるような作業だった。パルスの周期、強度、波形の組み合わせ……それらを一つ一つ解きほぐし、意味のある単位へと変換していく。

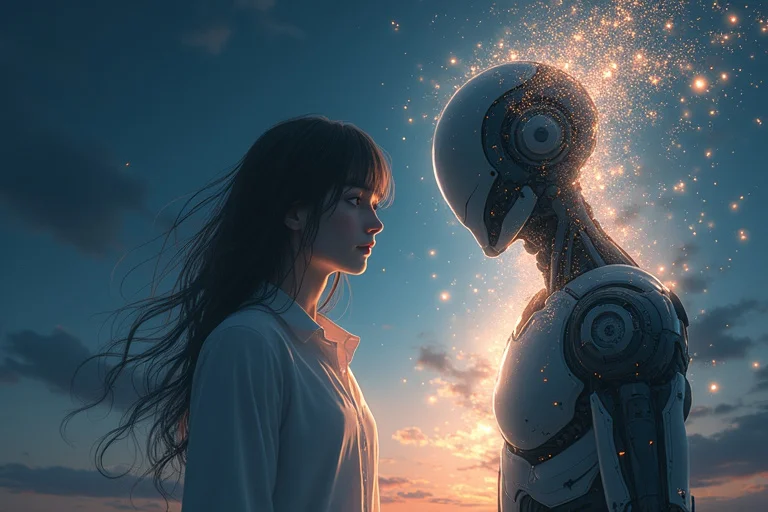

夜も昼もない宇宙空間で、俺は時間感覚を失い、ただひたすらにヴェスタとの沈黙の対話に没頭した。ヴェスタの深紅の光を浴びながら、その鼓動に耳を澄ませる。それはもはや、仕事の対象ではなかった。対話すべき一個の巨大な知性であり、俺はその声なき声に触れようと必死だった。次第に、俺の心の中で、星を弔うという行為そのものの意味が、静かに、しかし確実に揺らぎ始めていた。

第三章 葬送曲は産声のために

葬儀執行の十二時間前。ついに、その時が訪れた。

何日も続いた解析の末、俺の組んだプログラムが、ついにヴェスタの言語構造の核心を解き明かしたのだ。モニターに、変換された思念言語が浮かび上がる。それは、俺の全身の細胞を震わせるような、衝撃的なメッセージだった。

『我が友よ。聞き届けてくれたことに感謝する。私は、死ぬのではない。産声をあげるのだ』

全身が粟立った。心臓が、ヴェスタの脈動と同期するかのように激しく打つ。

メッセージは続いた。それは、何億年にもわたる、一つの星の独白だった。

ヴェスタは、その誕生の時から、通常の恒星とは異なる特異な存在だった。その核の中心には、我々の宇宙の物理法則を超えた、高次元エネルギーで構成された生命の「卵」が宿っていたという。ヴェスタは何億年もの間、自らの核融合エネルギーを糧として、その卵を慈しみ、育んできた。それは、母親が胎内で子を育むのと同じ、永い永い営みだった。

しかし、その生命は自力で殻を破って生まれることができない。孵化には、恒星一つ分の莫大なエネルギーを一気に解放する必要がある。つまり、超新星爆発そのものが、唯一の孵化の方法なのだ。

ヴェスタは、自らの死期を悟った時、悲嘆に暮れたのではない。歓喜したのだ。ついに我が子をこの宇宙に解き放つ時が来たのだと。あの三千年にわたる脈動は、助けを求める信号だった。誰かがこの「誕生の儀式」に気づき、正しく執行してくれることを、ただひたすらに待ち望んでいたのだ。

そして、俺たち「星間葬儀屋」の真の役割が明かされる。

我々が「追悼のレクイエム」と呼んでいた儀式。それは、星が最後に放つエネルギーを特殊なレンズで集め、増幅し、再び核へと撃ち返すプロセスだった。それは死を弔うためのものではない。超新星爆発の威力を精密にコントロールし、生まれてくる生命が宇宙空間で生き延びられるよう、エネルギーの揺りかごを形成するための、いわば「助産」の技術だったのだ。

俺は、全てを理解した。

祖父が隠していたことの意味も。彼は、この真実の重みを、俺が自らの力で掴み取ることを望んでいたのだ。「感傷を捨てろ」という言葉は、感傷に溺れて真実を見失うな、という彼なりの叱咤激励だったに違いない。

俺の価値観は、天と地がひっくり返るほどの衝撃で覆された。

俺は、死を看取る者ではなかった。

生命の誕生に立ち会う者だったのだ。

コンソールの前に座る俺の目には、もうヴェスタは死にゆく老いた星には見えなかった。そこにあるのは、偉大なる母の姿だった。その深紅の光は、我が子を想う、どこまでも優しい愛情の色に見えた。

第四章 星々の助産師

虚無感は、跡形もなく消え去っていた。代わりに、静かで、しかし鋼のように強い使命感が、俺の全身を貫いていた。俺はもはや葬儀屋ではない。「星々の助産師」だ。

儀式の時が来た。

俺はコンソールの前に立ち、深く息を吸い込むようなイメージを頭に描いた。指が、迷いなくキーボードの上を滑る。〈ステラ・マリス〉の船体から、巨大なエネルギー集積レンズがせり出し、ヴェスタの光を受け止め始めた。

「ヴェスタ、聞こえるか。あんたの声は、確かに俺が受け取った」

俺は、心の中で、いや、魂の全てでヴェスタに語りかけた。

「最高の門出にしてやる。安心して、産声をあげるんだ」

すると、奇跡が起きた。

ヴェスタの脈動が、一瞬だけ強く、そしてはっきりと、俺の意識に返ってきたのだ。それは、解析された言語ではない。ただ一言。

『ありがとう』

という、温かい感謝の感情そのものだった。

涙が溢れそうになるのをこらえ、俺は最後のコマンドを打ち込んだ。集積されたヴェスタ自身の光が、増幅され、一本の純白の槍となって、その中心核へと撃ち込まれる。

次の瞬間、世界から色が消えた。

全てが白一色の光に包まれ、俺の意識も一瞬、飛んだ。

やがて光が収まると、そこにヴェスタの姿はなかった。代わりに、想像を絶するほど美しい光景が広がっていた。

無音の宇宙に、色と光だけで奏でられる壮大な交響曲が鳴り響いていた。超新星爆発の残骸が、エメラルドやサファイア、ルビーの雲となって渦を巻き、その中心から、虹色の光を放つ無数の粒子が、まるで蝶の群れのように四方八方へと飛び立っていく。

それが、ヴェスタが命をかけて産み落とした、新しい生命の姿だった。

いくつかの粒子が、〈ステラ・マリス〉の窓を優しく撫でるように通り過ぎていく。それは、生まれたばかりの赤ん坊の、最初の挨拶のようだった。俺はただ、呆然と、その神々しいまでの光景に見入っていた。これは破壊ではない。創造だ。死ではなく、始まりなのだ。

宇宙に散らばっていく無数の光の種を見つめながら、俺は自分の仕事の本当の意味を噛み締めていた。それは、一つの終わりを、次の始まりへと繋ぐ、聖なる架け橋だったのだ。

やがて、船のコンソールが新たな通信の着信を告げた。遠く離れた別の星系から届いた、次の仕事の依頼だった。それは、静かに冷えていく途上にある、小さな白色矮星の「葬儀」だという。

俺は依頼データに添えられた観測スペクトルに目をやった。そして、微笑んだ。

その微かな光の揺らぎの中に、今度ははっきりと、助けを求める小さな、しかし懸命な脈動を感じ取ることができたからだ。

「今、行くよ」

俺は、新しい仲間への思念と共に、〈ステラ・マリス〉の進路をセットした。俺の仕事は、決して終わらない。この音のない広大な海で、星々の産声に耳を澄ませる、始まりの連続なのだ。

深淵の黒に、俺の船は一筋の光跡を描き、次の誕生の場所へと静かに滑り出していった。