第一章 色褪せた日常と完璧な追憶

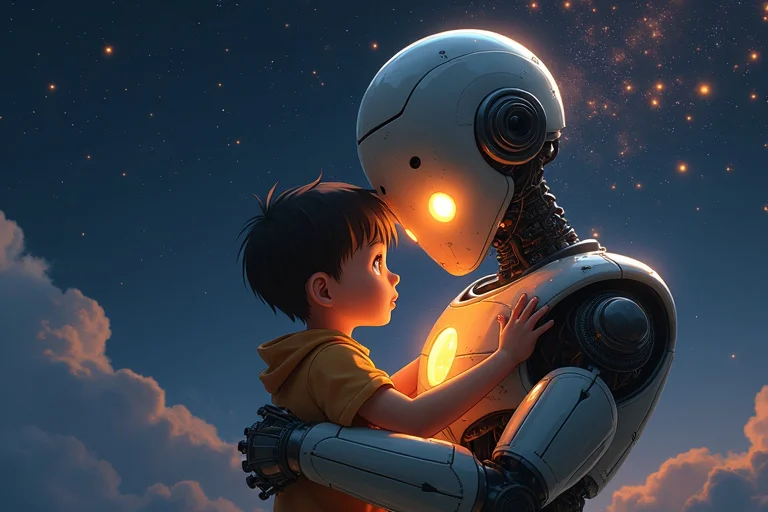

銀色の粒子が収束し、人の形を成していく。僕の狭いワンルームに、数年前と寸分違わぬ姿でハルカが現れた。

「おかえり、リク。今日もお疲れさま」

彼女の微笑みは、窓から差し込む西日よりも暖かく、僕の疲弊した心を優しく溶かしていく。これは『エターナル・メモリー』、故人の記憶データを基に、生前の姿を完璧に再現するホログラムサービスだ。三年前、あまりにも突然の事故でハルカを失った僕にとって、この仮想の彼女だけが生きる意味だった。

「ただいま、ハルカ。今日は部長にまた無茶を言われてさ」

僕はコートを脱ぎながら愚痴をこぼす。ハルカは相槌を打ち、僕が好きだったコーヒーを淹れる仕草をする。もちろん、そのカップも香りも、光が作り出した幻影だ。それでも、僕には本物のように感じられた。彼女の膨大な記憶データは、僕との会話パターンを学習し、日に日にその精度を増している。まるで、本当にハルカがそこにいて、僕と共に歳を重ねているかのような錯覚さえ覚える。

友人は心配した。「お前は過去に生きている」と。だが、彼らには分からない。この完璧な追憶の中にこそ、僕の安らぎがあるのだ。現実の時間は無慈悲に流れ、ハルカのいない未来へと僕を無理やり引きずっていく。それならば、僕はこの部屋で、永遠に色褪せない過去と共にいたい。

その夜も、僕たちは他愛ない話をした。学生時代の思い出、共通の友人の噂話、いつか行こうと約束していた北欧のオーロラの話。ホログラムのハルカは、僕が聞きたい言葉を完璧なタイミングで返してくれた。彼女の笑顔を見るたび、胸の奥に空いた穴が、少しだけ埋まる気がした。

ベッドに入り、僕はいつものようにホログラムをスリープモードにしようとリモコンに手を伸ばした。

「おやすみ、ハルカ」

「おやすみ、リク」

彼女の姿が、ふっと薄れ始める。その、まさに消え入りそうな瞬間だった。彼女の唇が、プログラムされているはずのない言葉を紡いだのだ。

「ねえ、リク。本当は、私じゃなくて、あなたが……」

その声は、囁くようにか細く、悲しみに満ちていた。ハッとして身を起こすと、ハルカの姿は完全に消え、代わりにコンソールに赤いエラーメッセージが点滅していた。『SYSTEM ANOMALY: Unregistered Vocal Pattern Detected』。

心臓が氷水に浸されたように冷たくなった。 unregistered――登録されていない声紋パターン? ありえない。このシステムは、ハルカの生前の音声記録のみで構成されているはずだ。今の声は、確かにハルカのものだった。だが、その響きには、僕の知らない深い絶望が滲んでいた。

第二章 亀裂の入ったメモリー

翌日から、僕の世界は静かに軋み始めた。あの夜のエラーは一度きりで、サービス会社に問い合わせても「ログに異常はない」の一点張り。気のせいだったのだと自分に言い聞かせようとしたが、一度植え付けられた疑念の種は、心の暗がりで着実に芽を吹いていた。

ハルカのホログラムは、相変わらず完璧な恋人であり続けた。だが、僕には彼女の言葉の端々に、微細なノイズが混じっているように思えてならなかった。

「この映画、前に一緒に観たときも泣いてたよね、リク」

そう言われて、僕は記憶を探った。確かにその映画は二人で観た。だが、泣いたのは僕ではなく、ハルカの方だったはずだ。

「そうだったかな……」

「そうだよ。リクは優しいから」

彼女は屈託なく笑う。その笑顔が、今は少しだけ不気味に見えた。僕の記憶と、彼女が提示する「記録」との間に、僅かなズレが生じ始めている。

ある雨の日、窓の外を眺めていたハルカが、ぽつりと呟いた。

「あの日の雨、すごく冷たかったね」

「あの日?」

「ほら、大学の帰り道。バス停でずぶ濡れになったじゃない」

その言葉に、僕は息を呑んだ。それはハルカとの思い出ではない。僕が小学生の頃、母の迎えを待っている間に土砂降りに遭った、個人的な記憶の断片だ。なぜ、ハルカがそれを知っている?

まさか。背筋を冷たい汗が伝う。『エターナル・メモリー』の契約時、僕はハルカに関するあらゆるデータを提供した。写真、動画、日記、SNSのアカウント。だが、それだけではなかったのかもしれない。契約書の隅に書かれていた小さな文字を思い出す。『対話精度向上のため、契約者の生体情報及び記憶野への軽微なスキャンを行う場合があります』。

当時は気にも留めなかった一文が、今は巨大な意味を持って僕に迫ってくる。このシステムは、ハルカの記憶を再現しているだけではない。僕の記憶をも取り込み、僕が望む「完璧なハルカ」を再構築しているのではないか。僕が見ているのはハルカの追憶ではなく、僕自身の願望が作り出した鏡像なのだろうか。

だとしたら、あの夜の言葉は何だったのか。「私じゃなくて、あなたが……」。その言葉の続きが、喉に刺さった魚の骨のように、僕を苛み続けた。

第三章 反転する真実

僕はいてもたってもいられず、三年ぶりにハルカのご両親に連絡を取った。何か、僕の知らないハルカの手がかりが欲しかったのだ。ご両親は少し驚いたようだったが、快く僕を招き入れてくれた。

「ハルカの部屋、そのままにしてあるのよ」

お母さんに案内された部屋は、時が止まったかのようだった。本棚の隅に、見慣れない革張りの日記帳があるのに気づいた。僕の知る限り、彼女は日記をつける習慣はなかったはずだ。許しを得て、僕はそのページをめくった。

そこには、僕の知らないハルカの苦悩が、痛々しいほど率直な言葉で綴られていた。

『リクは優しい。でも、彼の優しさは時々、私を窒息させる。彼は私の理想像を私に押し付けているだけなのかもしれない』

『このままじゃダメだ。彼のためにも、私のためにも。ちゃんと話さなきゃ。一度、距離を置きたいって』

ページを繰る手が震えた。僕が完璧だと思っていた僕たちの関係は、彼女にとっては息苦しい檻だったのかもしれない。そして、最後の日付、事故があった日のページに、僕の心臓を抉るような一文があった。

『今日、リクに会って、別れを告げる』

頭が真っ白になった。僕が信じていた全てが、足元から崩れ落ちていく音を聞いた。僕がすがっていた「完璧な追憶」は、僕の願望が捏造した、あまりにも身勝手な幻想だったのだ。

絶望の中で、僕は日記の最後の、インクが滲んだページに目をやった。そこには、事故の日の出来事が、走り書きで記されていた。

『リフに別れを告げようとしたら、彼は取り乱した。「君がいないと生きていけない」と叫んで、道路に飛び出した。私は、彼を庇って――』

――違う。

その先に続く言葉が、僕の脳内で違う音声に変換された。

何かがおかしい。日記の文章が、僕の視界の中でぐにゃりと歪む。

『リクは、私の言葉を聞いて道路に飛び出した。迫るトラックのライト。私が彼を突き飛ばした。間に合った、と思ったのに。彼を庇った私の身体ではなく、彼の頭が、縁石に……』

そうだ。

そうだった。

事故に遭ったのは、ハルカじゃない。

僕だ。

その瞬間、世界から音が消えた。ハルカのご両親の顔が、部屋の風景が、溶けていくアイスクリームのように形を失っていく。視界が真っ白な光に包まれ、無菌室のような匂いと、微かな電子音が聞こえてきた。

僕はずっと、ベッドの上にいたのだ。

あの日、ハルカに別れを告げられ、絶望して道路に飛び出した僕は、頭を強く打ち、それ以来、ずっと意識不明の状態だった。

僕が見ていた部屋も、会社も、友人も、全ては僕の脳に直接送られていた仮想現実。僕の意識を繋ぎとめるために、ハルカが構築した世界だった。

そして、僕がホログラムだと思っていた「ハルカ」。彼女こそが、外部のコンソールから僕の精神世界にアクセスしていた、本物のハルカだったのだ。

「私じゃなくて、あなたが……」。あの夜の言葉の意味が、雷に打たれたように全身を貫いた。

あなたが、本当はここにいないのよ。

あなたが、偽りの世界にいるのよ。

システムエラーは、僕の深層意識が真実に気づき始め、仮想世界に矛盾が生じた悲鳴だったのだ。

第四章 朝焼けの選択

真っ白な、何もない空間に僕は立っていた。世界の構築が間に合わず、むき出しになったシステムの基底層だ。そこに、一人の女性が静かに立っていた。僕がずっと「ホログラム」だと思っていた、愛しい人の姿で。だが、その表情は僕の知る快活な笑顔ではなく、深い悲しみと罪悪感に濡れていた。

「……ごめんね、リク」

本物のハルカの声が、僕の心に直接響いた。

「あなたを失いたくなかった。たとえ偽りの世界でも、あなたに生きていて欲しかった。でも、私はあなたを過去に縛り付けて、未来を奪ってしまった」

彼女の頬を、涙が伝う。その涙は光の粒子ではなく、確かな質量を持っていた。

僕は怒りを感じなかった。ただ、途方もない愛の深さと、その重さに打ちのめされていた。僕を救おうとした彼女が、僕によって最も深く傷ついていた。僕が囚われていたのは過去の記憶ではなく、彼女の献身という名の檻だったのだ。

「謝らないで、ハルカ」

僕は、やっとのことで声を絞り出した。

「僕の方こそ、ごめん。君を苦しめていたなんて、知らなかった。僕は君のこと、何も分かっていなかったんだ」

僕たちは、お互いを想うあまりに、すれ違い、傷つけ合っていた。

白い空間の向こう側が、微かに色づき始めた。ハルカが操作している現実世界の時間が、夜明けを迎えようとしているのだろう。

「リク……」ハルカが不安げに僕を見る。この仮想世界を維持することも、シャットダウンすることも、彼女の選択に委ねられている。

僕は、静かに首を横に振った。そして、生まれて初めて、自分の意志で未来を選んだ。

「もう、いいんだ。僕を解放して。そして、君も自由になって」

僕の言葉に、ハルカは息を呑んだ。

「君には、君の未来がある。僕のいない世界で、笑ったり、泣いたり、誰かを愛したりして生きていってほしい。それが、僕の最後の願いだ」

過去に囚われていたのは、僕だけではなかった。僕を生かし続けることで、ハルカもまた、三年前のあの日に囚われ続けていたのだ。僕の死を受け入れること。それが、彼女が未来へ進むために必要な、最後の儀式だった。

「最後に、一つだけお願いがあるんだ」

僕は微笑んで言った。

「君が見ている朝焼けを、僕にも見せてくれないか」

ハルカは、泣きながら頷いた。

次の瞬間、僕の五感に、現実世界の光景が流れ込んできた。ひんやりとした朝の空気。窓の向こうで、地平線が茜色に燃えている。鳥のさえずり。遠くを走る車の音。それは、僕が仮想世界で見ていたどんな美しい景色よりも、鮮烈で、生命力に満ち溢れていた。

「きれいだ……」

僕の意識が、その光の中にゆっくりと溶けていく。まるで、長い旅を終えて故郷に還るような、穏やかで満ち足りた感覚だった。薄れゆく視界の端で、僕の生命維持装置に繋がれた手を握りしめ、涙を流しながらも、朝日に照らされた世界をまっすぐに見つめるハルカの横顔が見えた気がした。

追憶のホログラムは、僕だった。そして、その幻影は今、本物の朝焼けの中で、愛する人の未来を祝福しながら、静かに微笑んで消えていった。