第一章 規則vs奇行、あるいは未知との遭遇

田中健司、四十二歳、独身。市役所戸籍課勤務。彼の人生は、縦横ぴっちり罫線が引かれたA4の申請用紙のように、正確無比かつ無味乾燥に設計されていた。朝は六時起床、三十秒の誤差もなく淹れたコーヒーを飲み、七時十五分に家を出る。彼の住むアパート「メゾン・ポラリス」の廊下を歩く歩数まで決まっている。狂いはない。それが彼の秩序であり、世界のすべてだった。

その完璧な日常に、ある日、轟音と共に亀裂が入った。隣の202号室に、新しい住人が引っ越してきたのだ。引越しのトラックから運び出される荷物は、ガラクタとしか思えない奇妙な機械の数々。銀色に塗られた炊飯器、アンテナだらけの洗濯機、そして極めつけは、全身スパンコールの銀色スーツを着た男だった。

「やあ、隣人! 俺はジョニー・ミライ! タイムトラベラー兼コメディアンさ! 23世紀から、この時代の『笑い』を調査しに来たんだ!」

男は、爛々と輝く目で田中の手を握り、ブンブンと振った。田中は眉間に渓谷のような深い皺を刻み、その手を振り払った。

「共同住宅での奇声は禁止されています。規約の第七条です。あと、初対面の相手に馴れ馴れしく触れるのはやめていただきたい」

「固いなあ! まるで圧縮ファイルみたいだ! だが、それもそのはず。田中健司さん、あなたは未来の歴史書では『伝説のツッコミ師』として名を馳せている。俺はその相方を探しに来たんだ!」

田中は、男の言葉を完全に無視し、自室のドアをピシャリと閉めた。頭のおかしい人間が隣に来てしまった。彼の完璧な日常を守るため、徹底的に関わりを避け、規約違反があれば即刻管理会社に報告する。田中は固く心に誓った。

しかし、ジョニー・ミライと名乗る男の奇行は、田中の想像を遥かに超えていた。ベランダで突然「未来のショートコント!『アンドロイド、初めての恋』!」と叫び始めたり、深夜に「タイムマシンのエンジン調整だ!」とドライヤーの音を響かせたり。そのたびに田中は壁を叩き、インターホン越しに規約を読み上げた。二人の戦いは、静かなアパートで繰り広げられる、滑稽で不毛な局地戦だった。

ある晩、田中の部屋のチャイムが鳴った。ドアスコープを覗くと、ジョニーが満面の笑みで立っている。手には、湯気の立つカップ麺。

「田中さん! 23世紀のレーションだ! 味見してくれ!」

「結構です。迷惑です」

ドアチェーンをかけたまま、田中は冷たく言い放った。しかし、鼻腔をくすぐる香りは、ただのカップ麺ではなかった。醤油でも味噌でもない、スモーキーで、どこか果実のような甘い香りが、田中の強固な理性の壁をじわじわと溶かしていく。その香りに抗えず、ほんの少しだけドアを開けた瞬間、ジョニーは「サンキュー!」と叫び、カップ麺をドアの隙間にねじ込んできたのだった。

第二章 スベり続けるコメディアンと迷惑な隣人

ジョニー・ミライの作る「未来のカップラーメン」は、悔しいことに、とんでもなく美味かった。未知のスパイスとハーブが複雑に絡み合い、一口すするごとに脳が未体験の喜びに震える。田中は罪悪感を覚えながらも、一滴残らずスープを飲み干してしまった。

それからというもの、田中はジョニーのペースに少しずつ巻き込まれていった。もちろん、表向きは迷惑な隣人として、厳しく接する姿勢を崩さない。だが、彼の行動から目が離せなくなっていた。

ジョニーは本気で「伝説のウケ」を狙っていた。公園で子供たち相手に「未来のギャグ」を披露しては、意味が分からなすぎると泣かせ、商店街の真ん中でパントマイムを始めては、通行の邪魔だと警察に注意される。そのたびに、どこからか現れた田中が「申し訳ありません、こいつは少し頭のネジが…」と頭を下げて回るのが常だった。

「ジョニーさん、あなたのやることは、すべてが規約違反であり、社会通念上、非常識です」

ある日の夕暮れ、公園のベンチで落ち込むジョニーに、田中はいつものように正論をぶつけた。

「なんでウケないんだ…未来では爆笑の鉄板ネタなのに…」

「当たり前です。『反重力でズラが浮く校長先生』なんて、誰が理解できるんですか」

田中の冷静なツッコミに、ジョニーはハッとした顔で彼を見た。

「それだ! それだよ田中さん! その的確な指摘! やはり君は伝説のツッコミ師の素質がある!」

「ありません」

即答する田中。しかし、彼の心には、これまで感じたことのない奇妙な感情が芽生え始めていた。ジョニーの行動は確かに迷惑で、非合理的だ。だが、彼の目はいつも真剣だった。誰かを傷つけるためのものではなく、ただ純粋に、人を笑わせたいという一心で動いている。その純粋さが、規則と条文だけで固められた田中の心を、少しずつ、しかし確実に揺さぶり始めていた。

ある週末、ジョニーは「俺のすべてを賭けた一大プロジェクトだ!」と宣言し、駅前の小さなライブハウスを借りて、単独お笑いライブを開催すると言い出した。手作りの拙いチラシには『ジョニー・ミライ☆時空を超えた爆笑ライブ!』と書かれている。

「田中さん、君は特別審査員だ。最前列で俺の勇姿を見届けてくれ」

「行きません。その日は部屋のフローリングのワックスがけをする予定なので」

そう言って断ったものの、田中の心はざわついていた。あの男は、どうせまた、とんでもなくスベるに違いない。そして、一人で舞台の隅で泣くのだろう。その光景が目に浮かび、胸の奥がチクリと痛んだ。

第三章 炊飯器型タイムマシンの涙

ライブ当日。結局、田中は会場に足を運んでいた。ワックスがけは午前中に終わってしまった、と自分に言い訳をしながら。会場は想像通り、客席はまばらで、数人の物好きな若者と、サクラとしてジョニーに頼まれたであろう商店街の店主たちがいるだけだった。

舞台に現れたジョニーは、いつもの銀色のスーツで、自信満々にネタを始めた。しかし、彼の未来ネタは、この21世紀の小さなライブハウスでは、原子レベルで共感を得られなかった。会場は静まり返り、時折、気まずい咳払いが響くだけ。ジョニーの額からは、脂汗が滝のように流れていた。

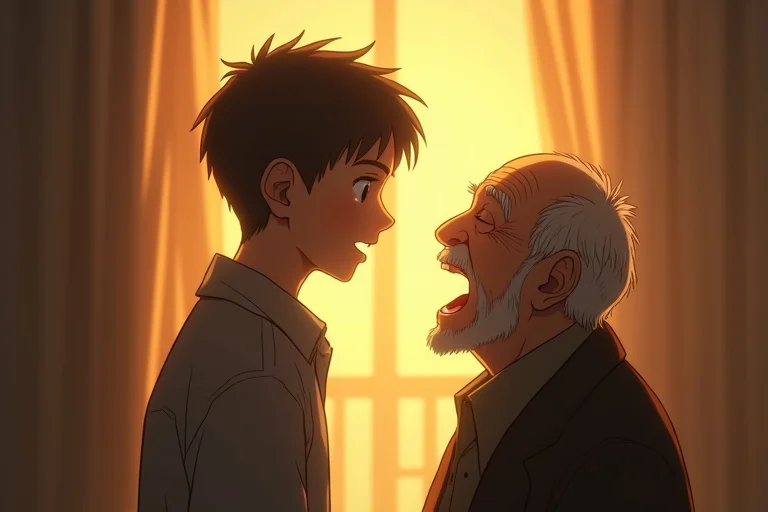

見ていられなかった。田中はそっと席を立ち、舞台袖へと向かった。そこには、出番を終えてうなだれるジョニーの姿があった。

「ジョニーさん…」

声をかけると、ジョニーはゆっくりと顔を上げた。その目は潤んでいた。

「ダメだ…全然ウケない…。俺には、才能がないのかもしれない…」

弱々しい声は、いつもの自信に満ちた彼とは別人だった。その時、田中の目は、舞台袖の隅に置かれた機材に釘付けになった。ジョニーが「タイムマシンのコアユニットだ」と自慢していた機械。それは、古びた炊飯器に、ガラクタ同然の基盤やコードを無理やり貼り付けただけの、粗末なオブジェだった。

「…これは、何です?」

田中の問いに、ジョニーは観念したように、ふっと笑った。

「バレちまったか。俺のタイムマシンだよ。ポンコツだけど」

その瞬間、田中の頭の中で、すべてのピースがカチリとはまった。未来人などではない。この男は、ただの現代人だ。では、なぜこんな馬鹿げた嘘を?

「俺…本当は、鈴木譲二っていうんだ」

彼は、スーツのポケットから、くしゃくしゃになった一枚の診断書を取り出した。そこには、田中でも読める、絶望的な病名と「余命半年」の文字が記されていた。

「子供の頃、コメディアンになりたかったんだ。でも、勇気がなくて、普通に就職して、普通に生きてきた。でも、この歳になって、余命宣告されてさ。どうせ死ぬなら、最後にデカい夢、叶えてやろうって思ったんだ」

譲二は、涙をこらえながら続けた。

「でも、ただの売れない芸人として死ぬのは嫌だった。だから、未来から来たすごいコメディアンっていう設定にした。そうすれば、スベっても『時代が俺に追いついてないだけ』って言い訳できるだろ? 誰にも迷惑かけずに、一人で派手に散れると思ったんだ」

田中の世界が、ガラガラと音を立てて崩れ落ちた。自分が信じてきた「規則」や「常識」。それらがいかに脆く、一面的なものだったかを知った。目の前の男は、ただの迷惑な奇人ではなかった。死という絶対的な現実を前に、滑稽な嘘で武装し、たった一人で夢と戦っていた、孤独な戦士だったのだ。

彼の奇行は、すべてが死への恐怖と、生への渇望の裏返しだった。あの奇妙で美味しいカップラーメンも、きっと、病と闘うために必死で覚えた薬膳料理か何かだったのだろう。

田中の胸を、これまで感じたことのない激しい感情が突き上げた。それは怒りでも、悲しみでもなかった。それは、一人の人間の、あまりにも切実で、バカバカしいほどに純粋な生き様に対する、魂の共鳴だった。

第四章 人生最高のツッコミ

田中は、踵を返して舞台へと駆け上がった。静まり返る客席と、次のネタを始めようとして戸惑う譲二。マイクを奪い取ると、田中は震える声で叫んだ。

「おい、鈴木譲二!」

本名を呼ばれ、譲二の肩がビクリと跳ねる。

「いつまで未来人のフリをしてるんだ! そのタイムマシン、どう見たってただの炊飯器じゃねえか!」

それは、田中健司四十二年の人生で、初めて心の底から絞り出した、魂のツッコミだった。会場が、一瞬、どよめいた。譲二は目を丸くして田中を見つめている。

「反重力でズラが浮く校長!? そんなもん、こっちの時代じゃただのハゲだ! 分かるか!」

「23世紀のレーション!? あれはただの薬膳ラーメンだ! 妙に健康にいいと思ったんだよ!」

「伝説のツッコミ師を探しに来た、だと? ふざけるな! 俺は市役所の戸籍課だ! お前のせいでどれだけ俺の完璧な日常が乱されたと思ってるんだ!」

矢継ぎ早に繰り出される、田中の常識人としての怒りと、几帳面さからくる的確すぎる指摘。それは、計算された台本にはない、生身の感情の爆発だった。

すると、譲二の顔に、悪戯っぽい笑みが浮かんだ。

「バレたか! だがな田中くん、俺の炊飯器は米だって炊けるし、時だって飛べるんだ!」

「飛べるか! ただの保温機能だろうが!」

二人のやり取りに、客席から、くすくすという笑い声が漏れ始めた。それはやがて大きな笑いになり、波のように会場全体に広がっていく。譲二の突拍子もないボケに、田中の人生すべてをかけたような真剣なツッコミが炸裂する。それは、もはや漫才ではなかった。二人の男の人生が、舞台の上で激しくぶつかり合い、奇跡的な火花を散らしていた。

「未来じゃ、みんなお前みたいに笑ってるのか?」

息を切らしながら、田中が尋ねた。

「ああ」と譲二は満面の笑みで答えた。「みんな、アンタのツッコミで、腹を抱えて笑ってるさ」

その日のライブは、伝説になった。客席は笑いと、そしてなぜか涙に包まれていた。

数ヶ月後、鈴木譲二は、本当に未来へと旅立っていった。まるで、役目を終えたタイムトラベラーが自分の時代に帰るように、静かに。

彼が住んでいた202号室は、がらんどうになった。しかし、田中の部屋には、一枚のDVDが残されていた。あの日のライブ映像だ。映像の中では、ぎこちない手つきでマイクを握り、必死の形相でツッコむ自分と、人生で一番幸せそうに笑う譲二がいた。

田中は今も、市役所で働いている。相変わらず几帳面だが、以前のような冷たさはない。時折、同僚のくだらない冗談に「その理屈はおかしい。申請は却下します」と、真顔で、しかし絶妙な間でツッコミを入れる。彼の周りには、いつしか笑いが絶えなくなっていた。「AI田中」というあだ名は、今では「師匠」に変わっている。

ある晴れた夜、田中はベランダに出て、空っぽの隣室を見上げた。満天の星空に、ひときわ強く輝く一番星がある。

「おい、ジョニー。そっちはどうだ? ウケてるか?」

風がそよぎ、星々が瞬いた。どこからか、あの日のような、楽しげな笑い声が聞こえた気がした。田中健司の口元には、確かな笑みが浮かんでいた。彼の罫線だらけだった人生の余白に、忘れられないインクの染みが、温かく広がっていた。