第一章 鋼鉄の心臓とラッパー炊飯器

塩田誠の心臓は、工業製品だった。少なくとも、彼はそう信じていた。大手家電メーカー「エレクトロ・フューチャー社」が誇る苦情処理センター、通称『ゼロ・エモーション・サポート(ZES)』。その中でも、塩田は五年連続トップの成績を維持するエースであり、「鋼鉄の心臓」の異名を持っていた。彼の声は、いかなる激昂、罵倒、嗚咽に対しても、摂氏四度の水のように一定の温度と平静を保ち続ける。感情というノイズを完璧に遮断し、問題という名のバグを淡々と処理する。それが彼の仕事であり、矜持だった。

オフィスは無菌室のように静まり返っている。聞こえるのは、キーボードを叩く乾いた音と、抑制された声で謝罪を繰り返すオペレーターたちの声だけ。塩田はヘッドセットを装着し、ディスプレイに表示された新たな案件に意識を集中させた。発信元の名前は「MC米太郎」。その時点で、微かな不協和音が塩田の完璧な世界に響いた。

「お電話ありがとうございます。エレクトロ・フューチャー、ゼロ・エモーション・サポート担当の塩田です」

『YO!繋がったぜ、カスタマー! 俺がMC米太郎だ、CHECK IT OUT!』

受話器の向こうから聞こえてきたのは、しゃがれているが、妙にリズミカルな老人の声だった。塩田は眉ひとつ動かさず、マニュアル通りに言葉を続ける。

「MC米太郎様ですね。ご登録を確認いたしました。本日はどのようなご用件でしょうか」

『用件ならバッチリだぜ、ブラザー。俺んちの炊飯器、型番は『極炊きマイスター5000』。こいつが最近、反抗期でな』

「反抗期、と申しますと?」

『炊きあがりを知らせるメロディーがよ、勝手にラップに変わっちまったんだ!』

塩田の指が、一瞬だけ止まった。ラップ? 最新機種に搭載された多様なメロディーの中に、そんなジャンルは存在しない。

『昨日はこんな感じだった。「♪ご飯が炊けたぜ YEAH! 白いダイヤモンド、お前の出番だぜ! 食欲解放、ドンと来い! PUT YOUR HANDS UP! HEY! HO!」…どう思う?』

老人は、驚くほど巧みなフロウで、ありもしない炊飯器のラップを再現してみせた。塩田の同僚が数人、かすかに肩を震わせているのが視界の端に入った。塩田は深く息を吸い、データベースを検索する。もちろん、該当する不具合報告はない。

「お客様、誠に申し訳ございませんが、そのような仕様は確認できません。一度、電源をリセットしていただけますでしょうか」

『リセットは試したさ! そしたら今度は、ブルースになった。「♪ああ、俺の釜は空っぽさ…お前の腹を満たすため、俺は今日も湯気を上げるのさ…OH…LONELY RICE…」ってな』

塩田の口角が、0.1ミリほど、ぴくりと痙攣した。まずい。これは未知の攻撃だ。彼の「鋼鉄の心臓」に、これまで経験したことのない、奇妙で不規則な振動が伝わってくる。それは、笑いという名の、最も危険な感情の萌芽だった。彼はプロ失格の烙印を押される寸前だった。

第二章 ブルースを歌う家電の憂鬱

MC米太郎との奇妙な攻防は、それから毎日のように続いた。塩田の業務用PCには、「MC米太郎様専用フォルダ」が密かに作られ、そこには「ラップ現象」「ブルース現象」「演歌現象」「オペラ現象(アリア『おお、麗しの銀シャリよ』)」といった、常軌を逸した報告が蓄積されていった。

塩田は、ZESのエースとしてのプライドをかけて、この前代未聞のクレームに対応し続けた。彼は、あらゆる可能性を想定した。ハッキング、近隣からの電波干渉、あるいは米太郎自身の記憶違い。しかし、米太郎はどんな質問にも、驚くべきディテールとユーモアをもって答えてくる。

「塩田さん、どう思う? 今朝のトースターは、パンが焼けると『我は焼き上がれり! 光と熱を司る者なり!』って、やたら荘厳なファンファーレを鳴らすんだ」

「…左様でございますか。そちらのトースターの型番は…」

「知らん! だが、食パンが聖剣エクスカリバーみてえに見えたぜ」

電話を切った後、塩田は決まって深い溜息をついた。彼の完璧にコントロールされていたはずの感情が、米太郎との対話のたびにさざ波を立てる。オフィスで、ふと米太郎の奇妙なフレーズを思い出してしまい、必死で無表情を装うことが増えた。周囲の同僚たちは、そんな塩田の変化を敏感に感じ取っていた。

「最近の塩田さん、時々、遠い目をしてないか?」

「ああ。まるで、宇宙の真理にでも思いを馳せているような…」

彼らは知らない。塩田の頭の中では、炊飯器がラップを刻み、トースターが神託を告げ、掃除機がラテンのリズムでゴミを吸い込んでいるのだ。

塩田は、自分が壊れ始めているのではないかと本気で心配になった。感情を殺すことで築き上げてきたプロとしてのアイデンティティが、一人の老人の、悪ふざけとしか思えないクレームによって、根底から揺さぶられている。

しかし、同時に、塩田の心の中には別の感情も芽生えていた。毎日、同じ時間に掛かってくる電話。その向こうで楽しそうに語る老人の声。それは、彼の無機質な日常に差し込む、唯一の予測不可能な光だった。塩田は、自分がその電話を待ち遠しく思っていることに気づき、愕然とした。これは業務ではない。これは、もはやコミュニケーションだ。

ある日、米太郎はいつもの陽気な口調ではなく、少し沈んだ声で言った。

「塩田さんよ。うちのテレビが、昨日から何も喋らなくなったんだ。ただ、砂嵐の音だけが聞こえる。…まるで、誰かが泣いてるみたいにな」

その声には、いつものユーモアの仮面に隠された、深い孤独の響きがあった。塩田の鋼鉄の心臓が、ぎしり、と軋んだ音を立てた。これはもう、電話で解決できる問題ではない。塩田は、ZESの鉄の掟を破る決意をした。

「MC米太郎様。…いえ、鈴木様。一度、私が直接お伺いして、製品を拝見させていただいてもよろしいでしょうか」

第三章 MC米太郎の不在証明

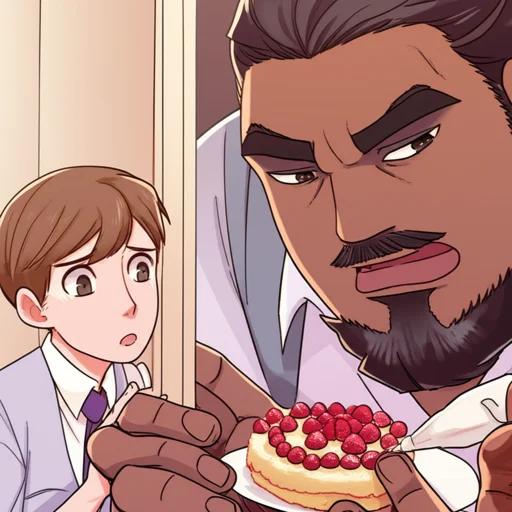

鈴木米太郎の家は、古いが手入れの行き届いた小さな平屋だった。塩田がインターホンを鳴らすと、「はーい」という、電話口とは違う、少し弱々しい声がして、米太郎本人が現れた。彼は、想像していたよりもずっと小柄で、優しい目をした老人だった。

「おお、塩田さんかい。わざわざすまんなあ」

米太郎は塩田を居間に通した。部屋は整然と片付いている。問題の家電たちが静かに鎮座していたが、どれもごく普通の、ありふれた製品にしか見えない。

「それで、ラップをする炊飯器というのは、どちらに…」

塩田が尋ねると、米太郎は少し気まずそうに視線を逸らし、部屋の奥の襖を指さした。

「ああ、その…原因は、たぶんあっちだ」

塩田が訝しげに襖に近づくと、中から微かな話し声が聞こえた。それは、米太郎の声だった。

「ハナ、今日はエレクトロ・フューチャーのすごいエージェントが来たぞ。コードネームは『鋼鉄の心臓』。どんな悪者もやっつけてくれるんだ」

塩田は息を呑んだ。襖をそっと開けると、そこには寝間着姿の老婆が布団に横たわり、穏やかな顔で天井を見つめていた。そして、その傍らには、一台の古びたラジカセが置かれていた。

「…妻の、ハナだ。もう、俺のことも、自分のことも、よく分からなくなっちまってな」

米太郎は、塩田の背後で静かに言った。

「でも、時々、音楽や、面白い話には、ふふって笑うんだ。だから、毎日、色々やってみてる。ラッパーになったり、ブルースシンガーになったり、偉そうな王様になったりな。このラジカセで音楽を流しながら、俺が喋るんだ。炊飯器が炊きあがる時間、トースターが焼ける時間、掃除の時間。ハナが退屈しないように」

そこには、ラップする炊飯器も、ブルースを歌うトースターもなかった。あったのは、ただ、愛する妻を少しでも笑わせようとする、一人の男の、ひたむきで、切ない愛情だけだった。

クレームは、壮大なフィクションだったのだ。誰にも言えない孤独と、妻への愛を抱えた老人が、社会との繋がりを求めて紡いだ、唯一無二の物語。

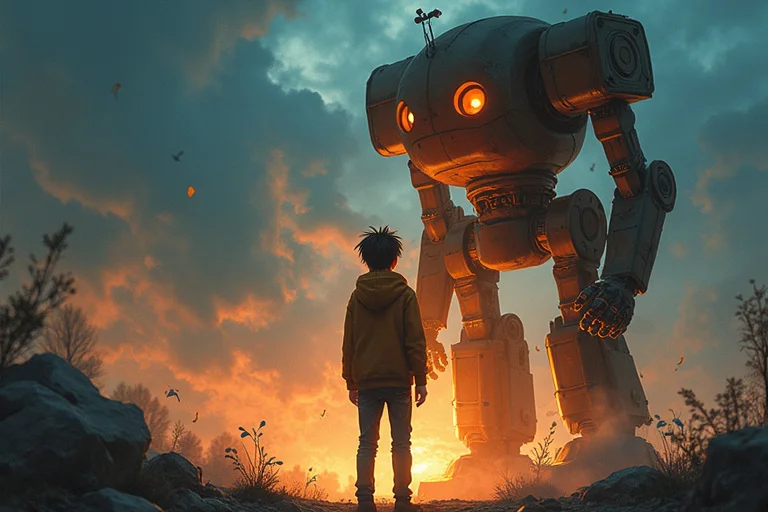

塩田は、その場に立ち尽くした。彼の頭の中を、これまでの米太郎との会話が駆け巡る。「LONELY RICE…」と歌ったブルースは、米太郎自身の孤独の歌だったのだ。「何も喋らなくなったテレビ」は、反応が薄くなった妻・ハナの比喩だったのかもしれない。

全身の血が逆流するような衝撃。彼の「鋼鉄の心臓」は、砕け散った。いや、溶かされた、と言うべきか。マニュアルも、プロトコルも、ここでは何の意味も持たない。目の前にいるのは、顧客ではない。助けを求める、一人の人間だった。塩田は生まれて初めて、業務中に、何をすべきか全く分からなくなった。

第四章 ゼロ・エモーションの先の笑顔

塩田は、深く、深く息を吸った。そして、ZESのマニュアルの全てのページを、頭の中で破り捨てた。

彼はハナさんの枕元に静かに膝をつき、彼女に向かって語りかけた。その声は、もはや摂氏四度の水ではなかった。少しだけ不器用で、けれど温かみのある、ただの塩田誠の声だった。

「ハナさん、初めまして。私、エレクトロ・フューチャーの塩田と申します。本日は、こちらの『極炊きマイスター5000』が、世界で一番おいしいご飯を炊くための、特別なチューニングに参りました」

米太郎が、驚いて塩田の顔を見た。塩田は続けた。

「この炊飯器には、特別な『笑顔センサー』が搭載されております。ハナさんの笑顔を感知すると、お米の甘みが、さらに増す仕組みでして」

塩田は、生まれて初めて、即興で嘘をついた。それは、誰かを守るための、優しい嘘だった。すると、ずっと虚空を見ていたハナさんの口元が、ほんのわずかに、和らいだように見えた。

その日、塩田は会社に戻り、報告書に「不具合は確認されず。ユーザーの勘違いと断定。クローズ案件」とだけ記した。しかし、彼の仕事はそれで終わりではなかった。彼は、自身の「感情を抑制するスキル」と「問題を分析する能力」を、全く違う方向で使った。会社の福利厚生プログラムや、地域の介護サービスを徹底的に調べ上げ、米太郎夫妻が利用できるサポートをリストアップした。そして、それを「新製品の長期モニタープログラムのご案内」という名目で、米太郎に届けたのだ。

数日後、塩田のデスクに一通の封筒が届いた。差出人は、鈴木米太郎。中には、便箋が一枚入っていた。

『拝啓、鋼鉄の心臓様。

アンタは最高のヒーローだ。あんたのおかげで、ハナが最近、よく笑う。

感謝の気持ちを込めて、新しいリリックを贈るぜ。

YO! 鉄の心臓に BEAT を刻む/アンタは俺らの SUPER HERO

マニュアル越しの温かい SOUL/俺の心に火を灯す

感謝の RHYME で CHECK IT OUT! ありがとう、塩田誠!』

塩田は、便箋を静かにデスクに置いた。誰もいないのを確認し、窓の外に広がる夕焼けを見つめる。そして、彼の口元に、ゆっくりと笑みが広がった。それは、プロ失格の笑いではなかった。誰かと繋がり、誰かの心を少しだけ軽くできたことへの、静かで、温かい笑いだった。彼の心臓は、もう冷たい鋼鉄ではなかった。人の温もりを伝えられる、しなやかで強い心臓に生まれ変わっていた。

塩田はデスクの引き出しをそっと開けた。中には、彼が昨日書き上げたばかりの一枚の企画書が入っている。

タイトルは、『ユーモア・ケア・サポート課(仮)設立企画書』。

その一行目には、こう書かれていた。

「我々の製品がもたらすべきは、利便性だけではない。時には、孤独な心に寄り添う、一つの『物語』である」

塩田は、再び受話器を取る。次のクレームは、どんな物語を運んでくるのだろうか。彼は、少しだけ、それが楽しみだった。