第一章 天上からの申請者

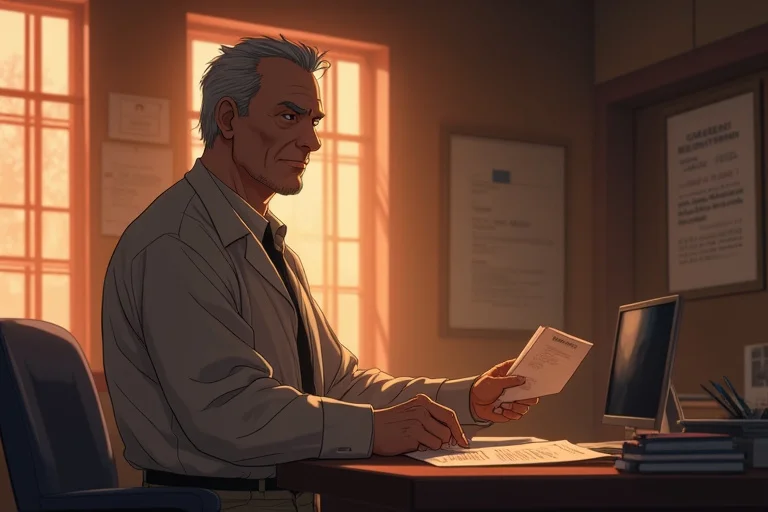

鈴木一郎の人生は、定規で引かれた線のように正確だった。毎朝六時ジャストに起床し、きっかり七分で朝食を済ませ、三十八年間一度も乗り遅れたことのない七時十五分の電車で区役所へ向かう。彼の職場は戸籍係。そこは、人生の始まりと終わりを司る、いわば人間存在の公式記録保管庫だ。鈴木にとって、戸籍法は聖書であり、住民基本台帳は神の帳簿だった。彼の座右の銘は「秩序は美徳、例外は悪徳」。同僚たちが彼のことを陰で「歩く六法全書」と呼んでいることを、彼は知らなかったし、知ったところで意にも介さなかっただろう。

その日も、鈴木はいつものようにディスプレイの前に座り、神経質な指先でキーボードを叩いていた。新規登録、婚姻、死亡。人々の人生が、無機質なデータとして彼の前を通り過ぎていく。その時だった。彼の眉間に、エベレストよりも険しい皺が刻まれたのは。

システムが、一件の異常データを弾き出していた。エラーコードと共に表示されたその申請内容は、鈴木の四十二年間の人生で培ってきた常識という名の城壁を、巨大なハンマーで殴りつけるようなものだった。

氏名***神様(カミサマ)

生年月日***天地開闢の日

本籍地***高天原一丁目一番地

現住所***雲の上三番街 虹の袂

「……ふざけている」

鈴木の口から、氷点下の呟きが漏れた。隣の席の田中さんが、のんびりとした口調で覗き込んでくる。

「どうしたんです、鈴木さん。また世界の終わりでも見つけました?」

「田中君。君はこれを見て、何とも思わんのか」

鈴木が指し示した画面を、田中さんは「へえ」と間の抜けた声を出して眺めた。

「『神様』、ですか。面白いこと考える人もいますねえ。新手のキラキラネームじゃないです?」

「これはキラキラネームなどという生易しいものではない。公文書に対する冒涜であり、秩序への挑戦だ。悪質極まりない愉快犯の仕業に違いない」

鈴木の目は、すでに犯人を法の裁きにかける検事のそれだった。通常、このような不備のある申請はシステムが自動で却下するはずだ。しかし、何らかのバグか、あるいは驚くほど巧妙なハッキングか、それは正式な申請として受理レーンの手前で待機していた。まるで、鈴木の判断を待っているかのように。

「まあまあ、鈴木さん。どうせすぐ消されるデータなんですから。放っておけばいいじゃないですか」

「断じてならん!」

鈴木は椅子から立ち上がった。その勢いに、田中さんはビクリと肩をすくめる。「私が、この『神様』とやらを、我が国の戸籍から完全に抹消してみせる。一片の曇りもなく、だ」

こうして、区役所戸籍係係長代理、鈴木一郎の、神を相手取った前代未聞の戦いが、静かに幕を開けたのだった。それは、彼の完璧に構築された世界に、初めて生じたイレギュラーな亀裂の始まりだった。

第二章 地上の神様

鈴木の調査は、彼の几帳面な性格を反映して、驚くほど迅速かつ正確に進んだ。IPアドレスを辿り、プロバイダに問い合わせ、ついに申請元の住所を特定した。それは、区役所からほど近い、昭和の香りが色濃く残る木造アパートの一室だった。表札には、かすれた文字で「佐藤」とある。

鈴木は、勝利を確信していた。ドアをノックする指にも力がこもる。中から聞こえてきたのは、しゃがれた、しかし妙に陽気な声だった。

「はーい、どちらさんかね?」

「区役所の鈴木と申します! 戸籍の件で……」

ガチャリ、と音を立てて開いたドアの向こうに立っていたのは、仙人のように白い髭をたくわえた、小柄な老人だった。寝間着代わりのようなヨレヨレの甚平を着て、その目は悪戯っぽくキラキラと輝いている。

「おお、役人さん。ついに私を見つけたかね。さすがじゃのう」

老人はケラケラと笑った。鈴木は眉をひそめる。

「あなたが、佐藤さんですね。先日、戸籍のオンライン申請をされたのは、あなたで間違いないですか」

「いかにも。わしが神様じゃ」

あまりにも堂々とした肯定に、鈴木は一瞬言葉を失った。部屋の中は、およそ神の住まいとは思えない、ガラクタの山だった。用途不明の機械部品、読み古された哲学書、壁には手書きの宇宙の図解が貼られている。部屋の隅で、やかんがピーッと甲高い音を立てた。

「まあ、立ち話もなんじゃ。上がりなされ。とっておきの神茶(しんちゃ)を淹れてやろう」

有無を言わさず部屋に招き入れられ、鈴木は壊れかけの座布団に座らされた。目の前に出された湯呑みからは、ほうじ茶の香ばしい匂いがした。

「佐藤さん。ふざけるのはやめていただきたい。公文書偽造は立派な犯罪です。直ちに申請を取り下げていただかなければ……」

「まあ、そう固いこと言うな。役人さん、君は人生を楽しんでおるかね?」

「は?」

予想外の質問に、鈴木の思考が停止する。

「毎日、規則と法律に縛られて、息苦しくはないか? 空の色が変わるのに気づいたり、道端の花に心動かされたり、そういうことはあるのかね?」

「仕事とそれは、関係ありません」

「大ありじゃよ」佐藤老人は、しわくちゃの顔でニヤリと笑った。「わしはな、この宇宙を創造したんじゃ。信じられんか? ほれ、あれを見ろ」

老人が指さしたのは、窓際に置かれた奇妙な装置だった。空き缶と針金、小さなモーターでできたそれは、カタカタと音を立てて回り、壁に小さな虹色の光を映し出していた。「簡易型・虹発生装置じゃ。雨上がりの憂鬱な気分を、一瞬でハッピーに変える、神の御業よ」

鈴木は、そのあまりの馬鹿馬鹿しさに、怒りを通り越してめまいを覚えた。この老人は、ただの風変わりなボケ老人ではない。確信犯だ。自分の世界に閉じこもり、現実から逃避しているのだ。

「佐藤さん、結構です。申請は、こちらで職権濫用……いえ、職権をもって抹消させていただきます」

鈴木が立ち上がろうとした、その時だった。老人は急に真顔になり、静かな声で言った。

「役人さん。君にとって、人間が『存在する』とは、どういうことかね? 戸籍に名前が載ることかね?」

その問いは、まるで静かな水面に投げ込まれた石のように、鈴木の心に波紋を広げた。彼は答えられなかった。老人との不毛な問答は、結局何の進展もないまま終わった。しかし、アパートを出た鈴木の足取りは、来た時よりもなぜか少しだけ、重かった。

第三章 最後の悪ふざけ

数日後、鈴木は再び佐藤老人のアパートを訪れた。あの日の老人の問いが、頭の片隅に引っかかって離れなかったからだ。今度こそ、あのふざけた申請を完全に取り下げさせ、彼を現実に引き戻さなければならない。それが、秩序を守る自分の使命だ。

しかし、インターホンを押しても応答はなかった。ドアには鍵がかかっている。不審に思った鈴木が隣人に尋ねると、数日前に救急車で運ばれたという。鈴木は胸騒ぎを覚え、教えられた総合病院へと急いだ。

病院の受付で事情を話すと、面会謝絶の札が下がった病室の前へと案内された。そこで待っていたのは、疲れた表情をした中年女性だった。彼女は佐藤老人の一人娘だと名乗った。

「父が、何かご迷惑を……? すみません、あの人は昔からああいう人で……」

「いえ……。実は、戸籍の件で」

鈴木が事情を説明すると、娘さんは困ったように、しかしどこか誇らしげに微笑んだ。

「ああ、『神様』ですか。やっぱり、やったんですね、あの人」

そして、彼女は静かに語り始めた。佐藤老人が、末期の癌で、余命いくばくもないことを。

「父はね、エンジニアだったんです。でも、ただの技術者じゃなくて、いつも夢みたいなことばかり考えてる人でした。『人を笑わせる発明こそが、最高の発明だ』って。あの部屋のガラクタも、全部父の作品なんですよ」

簡易型・虹発生装置。自動で醤油を差してくれるロボットアーム。猫の鳴き声で時間を知らせる時計。どれも、実用的とは言えないが、聞いているだけでクスリと笑ってしまうようなものばかりだった。

「もう、新しいものは作れない。自分の人生も、もうすぐ終わる。それが分かった時、父は言ったんです。『人生のエンディングが、ただ静かに死ぬだけなんて、つまらないじゃないか。どうせなら、最高のジョークで締めくくりたい』って」

彼女の目が、涙で潤んだ。

「『俺は神様として公式記録に残って、雲の上からみんなを見守るんだ』って笑ってました。それが、父の……最後の悪ふざけだったんです」

鈴木は、雷に打たれたような衝撃を受けていた。愉快犯でも、ボケ老人でもなかった。一人の人間が、自らの死を前にして、人生を最大限に肯定しようとした、壮大で、あまりにも馬鹿げていて、そして、どうしようもなく切ない、魂の表明だったのだ。

自分が抹消しようとしていたものは、単なる不正なデータではなかった。それは、佐藤さんという一人の人間の、最後の尊厳であり、ユーモアであり、存在した証そのものだった。

「秩序は美徳、例外は悪徳」。その言葉が、頭の中でガラガラと音を立てて崩れていく。規則や正しさだけでは測れない、人間の想いの深さと温かさに、鈴木は初めて触れた気がした。

第四章 鈴木一郎の瀆神行為

区役所に戻った鈴木の足取りは、まるで鉛を引きずるようだった。自席に戻り、ディスプレイを立ち上げる。そこには、相変わらず「氏名:神様」のデータが、彼の判断を待っていた。

規則に従えば、即刻抹消すべきだ。それが正しい。だが、本当にそうだろうか。鈴木の脳裏に、ケラケラと笑う佐藤老人の顔と、「簡易型・虹発生装置」が映し出す小さな虹が浮かんで消えた。

翌朝、鈴木が出勤すると、彼のデスクに病院からの伝言メモが置かれていた。佐藤老人が、昨夜、静かに息を引き取ったという。

鈴木は、しばらくそのメモを握りしめていた。そして、ゆっくりと席に着くと、迷いのない手つきでキーボードを操作した。彼は、「神様」の戸籍データを開くと、「死亡」の項目に、昨日の日付を打ち込んだ。そして、死亡届受理、というボタンをクリックした。

システム上、死亡届が受理されると、その戸籍は抹消される。彼は、規則通りに、戸籍を抹消したのだ。しかし、彼の行為は、単なる事務処理ではなかった。それは、鈴木一郎が人生で初めて犯した、最も人間的な「瀆神行為」だった。彼は、たった一日、いや、ほんの数時間だけ、「神様」という存在を、この国の公的な記録の上に認め、そして、その死を看取ったのだ。

一週間後、鈴木の元に一通の封筒が届いた。差出人は、佐藤さん。死ぬ前に、娘さんに託していたものだった。震える手で封を開けると、中には一枚の便箋が入っていた。

『堅物の役人さんへ。

君みたいな真面目な人がいるから、この世界はちゃんと回っているんだろう。ありがとう。

でもな、人生はきっちり引かれた線路の上を走るだけじゃない。たまには脱線して、道端の草花の匂いを嗅ぐのも悪くないもんじゃよ。

君の退屈そうな人生に、いつか、でっかい虹がかかることを、雲の上から祈っとる。

元・神様より』

その日の昼休み、鈴木は初めて、いつもは行かないビルの屋上へ足を運んだ。前日に降った雨のせいで、空気は澄み渡っていた。彼は、コンビニで買ったパンを一口かじり、ふと空を見上げた。

そこには、まるで佐藤さんの最後の発明品のように、街を跨ぐ大きな、大きな虹がかかっていた。

鈴木は、その虹をじっと見つめていた。やがて、彼の口元が、ゆっくりと綻んでいく。そして、こらえきれないというように、くしゃりと顔を歪め、声を立てて笑った。それは、誰に聞かせるでもない、彼だけの、生まれて初めての、心の底からの笑い声だった。空の上の神様に、きっと届いただろう、温かくて、少しだけしょっぱい味がする、感謝の笑い声だった。