第一章 糸のない女

僕、柏木湊(かしわぎ みなと)の世界は、人よりも少しだけ色彩が豊かだ。それは生まれつきの特異体質とでも言うべきもので、人の指先から伸びる、細く微かな光の「糸」が見えるのだ。

糸の色や形は様々だ。燃えるような赤色は情熱的な恋人へ。温かい金色は生涯の友人へ。そして稀に、不吉な鈍い黒色が、その人の破滅を予兆するように伸びていることもある。僕はそれを「運命のプリズム」と呼んでいた。この能力のせいで、僕は人間関係に臆病になっていた。結末が予め見えてしまう恋愛や友情に、心を投じることの虚しさを知っていたからだ。

だから僕は、街の片隅で小さなカフェを営み、客たちの指先から伸びる無数の糸が織りなす人間模様を、ただ傍観者として眺める毎日を送っていた。カウンターの向こう側は、僕にとって安全な舞台袖のようなものだった。

彼女、篠宮ひかりが初めて店に現れたのは、冷たい雨がアスファルトを濡らす、そんな日の午後だった。窓際の席に座った彼女は、文庫本を広げ、静かにコーヒーを啜っていた。僕が他の客と同じように何気なく彼女の指先に目をやった時、息を呑んだ。

何もない。

彼女の白く細い指先からは、何色の糸も、どこへも伸びていなかったのだ。まるで、この世界のどんな運命のしがらみからも自由であるかのように。僕は混乱した。糸が見えない人間など、今まで一度も見たことがなかった。赤ん坊でさえ、母親へと繋がる乳白色の糸を持っているというのに。

その日から、ひかりは店の常連になった。週に二、三度、決まって同じ窓際の席に座り、同じブレンドコーヒーを注文する。僕は彼女が来るたびに、その指先を盗み見ては、やはり何もないことを確認して安堵と不可解さを同時に感じていた。

運命の糸に縛られていない彼女は、僕にとって唯一、結末を気にせずに話せる相手だった。最初はコーヒー豆の話から、やがて好きな本や映画の話へ。彼女の笑い声は、店内に流れるボサノバのように心地よく、僕の心を静かに満たしていった。彼女といると、僕の世界から余計な色彩が消え、ただ目の前の彼女の表情だけが鮮やかに映る。僕は生まれて初めて、純粋に「誰かを好きになる」という感情の芽生えを感じていた。

「湊さんの世界って、どんな風に見えるんですか?」

ある晴れた日、彼女がふとそう尋ねた。僕がいつも人間観察をしていることに気づいていたらしい。

「そうだね…色々な光が、あちこちで交差している感じかな」

僕は曖昧に笑って誤魔化した。この能力のことは、誰にも話したことはない。特に、この世界で唯一「普通」でいられる彼女にだけは、知られたくなかった。僕が彼女に惹かれているのは、彼女が「糸のない女」だから。その事実が、僕らの関係の根幹にある、脆い秘密だった。

第二章 銀色の兆し

ひかりと過ごす時間は、穏やかに過ぎていった。休みの日に二人で映画を観に行ったり、少し遠くの公園まで散歩したり。季節が巡るごとに、僕の心の中の彼女の存在は大きくなっていった。彼女の指先からは、相変わらず何の糸も伸びていない。僕はその事実に安堵し、このまま時間が止まればいいとさえ願っていた。

彼女といる時の僕は、ただのカフェの店主だった。人の未来を勝手に覗き見ては心をすり減らす、呪われた能力者ではない。ひかりは僕のそんな内面を知る由もなく、無邪気な笑顔を向けてくれる。その笑顔を守りたいと、強く思った。

変化が訪れたのは、初夏の日差しが眩しくなり始めた頃だった。その日もひかりは窓際の席に座り、新緑の街路樹を眺めていた。僕が淹れたてのコーヒーを彼女のテーブルに運んだ、その瞬間だった。

彼女の右手の薬指。その指先から、ほんの僅かに、月光を編み込んだような淡い銀色の糸が伸びているのが見えた。

心臓が氷水に浸されたように冷たくなった。それは僕が今まで見たことのない、しかし紛れもない「運命の糸」だった。赤でも金でも黒でもない、静謐で、どこか物悲しい輝きを放つ銀色の糸。そして、その糸は僕の方角ではなく、店の外、西の方角へとか細く伸びていた。

「どうかしたんですか、湊さん?顔色が悪いですよ」

心配そうに僕の顔を覗き込むひかりの声が、遠くに聞こえる。

「あ、いや…なんでもない。ちょっと立ちくらみがしただけ」

僕は慌てて笑顔を作り、カウンターへと逃げ帰った。グラスを磨く手が、微かに震えている。

誰だ。彼女の指先に糸を結んだ相手は、誰なんだ。僕ではない、別の誰か。その事実が、鋭い棘となって胸に突き刺さる。あれほど願っていた「糸のない世界」は、僕が知らないうちに終わりを告げていたのだ。

それからというもの、僕はひかりと会うたびに、その銀色の糸から目が離せなくなった。糸は日を追うごとに少しずつ、しかし確実にその輝きを増していくように見えた。僕の心は嫉妬と不安で真っ黒に塗りつぶされていく。彼女の笑顔を見るたびに、その笑顔は糸の先の誰かに向けられたものなのではないかと疑心暗鬼に陥った。

僕は、僕自身の能力に裏切られたのだ。結末が見えないからこそ、純粋な気持ちでいられたのに。今や僕の目には、僕ではない誰かと結ばれる彼女の未来が、銀色の光となって焼き付いている。僕は、ひかりにこの苦しみを打ち明けるべきか、それとも何も知らないふりをして、この恋を終わらせるべきか、来る日も来る日も悩み続けた。

第三章 追憶の植物園

僕は耐えきれなくなった。ある日、店を閉めた後、ひかりを呼び出した。

「ひかりさん。君の指から伸びている銀色の糸…その先が、どこに繋がっているのか、確かめさせてくれないか」

自分でも何を言っているのか分からなかった。嫉妬に駆られた僕の言葉は、支離滅裂だったに違いない。ひかりは一瞬、目を丸くしたが、僕の必死の形相を見て、何かを察したように静かに頷いた。

翌日、僕らは銀色の糸が示す方角へと、黙って歩き続けた。糸は街を抜け、緩やかな坂道を上り、やがて古びた門構えの植物園へと僕らを導いた。入場券を買い、園内に入る。色とりどりの花々が咲き乱れる中、銀色の糸は温室の方へと伸びていた。

温室の中は、湿った土と甘い花の香りで満ちていた。珍しい熱帯の植物が生い茂るその奥に、ベンチに座って静かに本を読む一人の老人がいた。ひかりの指先から伸びる銀色の糸は、紛れもなくその老人の胸元へと、真っ直ぐに繋がっていた。

絶望が僕の全身を支配した。これが、ひかりの運命の相手なのか。僕の恋は、始まる前に終わっていたのだ。込み上げる感情を抑えきれず、僕はひかりに背を向けて走り出そうとした。

「待って、湊さん」

ひかりの声が、僕の足を引き留める。振り返ると、彼女は泣き出しそうな、それでいて穏やかな顔をしていた。

「あの人は、水島先生。私が昔、婚約していた人の、恩師なの」

彼女はぽつりぽつりと語り始めた。彼女には、植物学者を目指す婚約者がいたこと。三年前、フィールドワーク中の事故で、彼は帰らぬ人となったこと。この植物園は、彼との思い出が詰まった場所であること。そして、あの老人は、彼の夢を一番に応援してくれていた園長先生であること。

「私はね、まだ前に進めないでいるの。彼のいない世界で、どうやって生きていけばいいのか、分からなくて」

ひかりの瞳から、大粒の涙が零れ落ちた。

「だから、私の指には何の糸もなかったんだと思う。未来に繋がる糸なんて、持てなかったから」

その瞬間、僕の中で何かが弾けた。僕が嫉妬と絶望の目で見ていた銀色の糸。それは未来の恋人を示すものではなかった。それは、ひかりが決して手放すことのできない、亡き婚約者への深い愛と「追憶」を示す糸だったのだ。糸は未来だけでなく、過去にも繋がっている。僕が知っていた「運命のプリズム」は、世界のほんの一面に過ぎなかった。

ひかりが運命に縛られていないのではなかった。彼女は、誰よりも強く、深い悲しみという名の運命に繋がれていたのだ。僕は自分の能力の傲慢さと、彼女の心の痛みに気づけなかった愚かさを、心の底から恥じた。

第四章 ふたりの糸を紡ぐ

僕はひかりの前に膝をつき、すべてを打ち明けた。僕が持つ能力のこと。彼女に初めて会った時、糸がなくて安堵したこと。そして、銀色の糸を見つけて、醜い嫉妬に駆られたこと。洗いざらい、自分の弱さと愚かさを告白した。

ひかりは、ただ黙って僕の話を聞いていた。僕が話し終えると、彼女はそっと涙を拭い、かすかに微笑んだ。

「そうだったの…私のこの気持ちが、湊さんには銀色の糸に見えていたのね」

彼女は僕を責めなかった。むしろ、その声には不思議な安らぎが宿っていた。

「誰にも見えないと思っていたこの気持ちを、あなただけが見てくれていたんだ。なんだか、少しだけ救われた気がする」

彼女は自分の薬指を見つめた。そこからは、変わらず銀色の糸が伸びている。

「この銀色の糸は、きっと一生消えないと思う。彼との思い出は、私の一部だから。でも…」

ひかりは顔を上げ、僕の目をまっすぐに見つめた。

「でも、その隣に、新しい色の糸を、あなたと紡いでいくことはできるかもしれない」

その言葉と共に、僕は信じられない光景を見た。

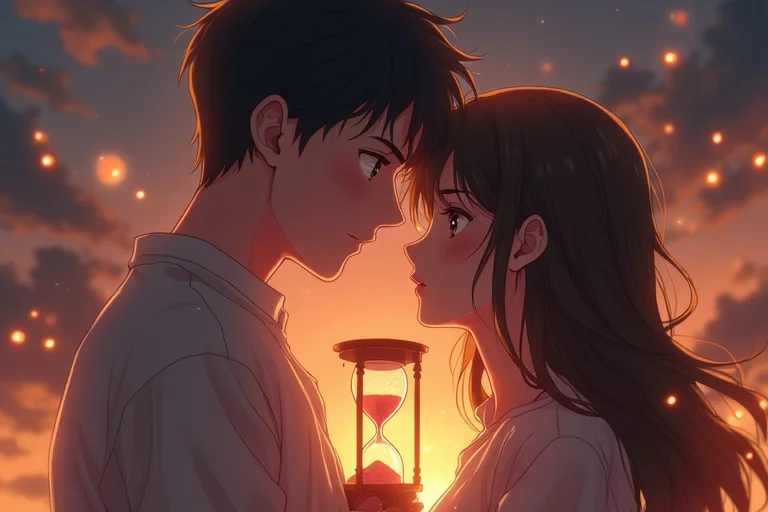

ひかりの指先。あの銀色の糸のすぐ隣から、ほんのりと、柔らかな桜色の糸が生まれ始めているのを。それはまだ陽炎のように淡く、か弱いが、確かに僕の指先に向かって、ゆっくりと伸びようとしていた。

涙が溢れて止まらなかった。それは絶望の涙ではなく、どうしようもないほどの愛おしさと、感謝の涙だった。僕は彼女の前に立ち、震える手でその手を取った。僕らの指先で、桜色の光が瞬き、銀色の光と寄り添うように輝いている。

それから僕の世界は変わった。人々の指先から伸びる糸は、相変わらず見えている。しかし、もう僕はそれを「結末」だとは思わない。一本の赤い糸だけが運命ではない。過去への追憶の銀、揺るぎない友情の金、そして、これから紡がれていく僕とひかりの桜色。無数の糸が複雑に絡み合い、影響し合いながら、人の一生という美しいタペストリーを織り上げていく。

僕とひかりの桜色の糸は、まだ細く、頼りないかもしれない。時々、銀色の糸の輝きに隠れてしまう日もあるだろう。でも、それでいいのだ。僕らは不完全なままで、互いの過去も痛みもすべて抱きしめながら、二人だけの色で、未来を紡いでいく。

カウンターの向こう側から世界を眺めるのはもうやめた。僕は今、無数のプリズムが乱舞するこの世界の真ん中に立ち、愛する人の手を握りしめている。運命とは、与えられるものではなく、こうして二人で紡いでいくものなのだと、ようやく知ることができたのだから。