第一章 廃墟からの呼び声

雨が降りしきる夜だった。深夜、古びたスマートフォンの画面が淡い光を放ち、着信を告げる。表示された番号に見覚えはない。しかし、震える指で通話ボタンを押すと、鼓膜を劈くような耳鳴りの後、それは聞こえた。幼い頃の、懐かしくも恐ろしい友人の声。

「ケンタ……。まだ、あの家で待ってるよ」

息を呑んだ。ケンタ。それは僕がとうの昔に捨て去った名前だった。そして「あの家」とは、僕が子供時代を過ごし、二度と足を踏み入れるまいと誓った、今は朽ちた実家を指す。その声は、雨音に混じって不気味なほど鮮明に響き、僕の心臓を鷲掴みにした。

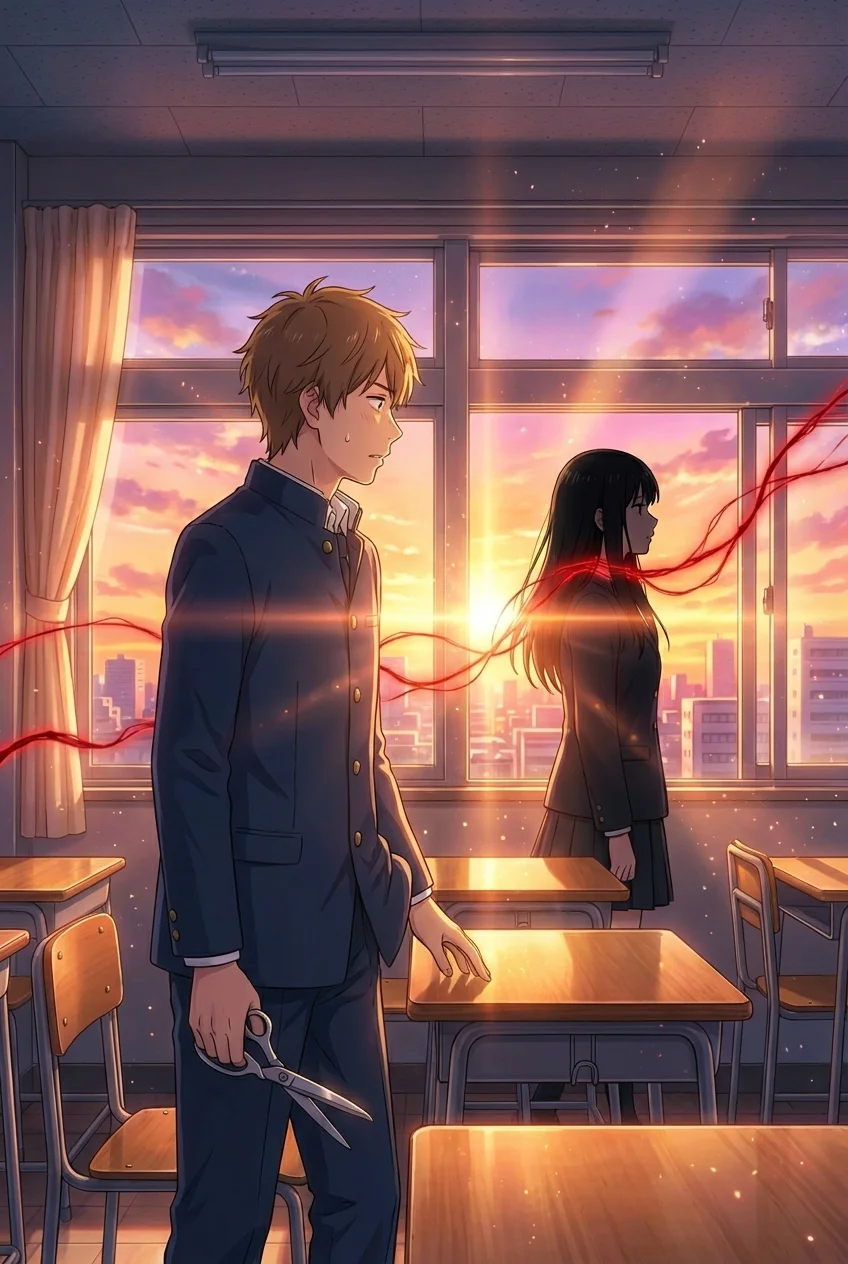

僕は新海涼介。35歳。東京の片隅で、ごく平凡なウェブデザイナーとして日々を過ごしている。平凡であることに、僕はひどく安心感を覚える人間だった。過去は切り離し、未来だけを見て生きようと、そう決めていた。それなのに、あの一本の電話が、僕が懸命に築き上げてきた平穏な日常を、音を立てて崩し始めた。

それから数日、幻覚を見るようになった。視界の端で、幼い頃の僕と、そして「彼」が笑いあっている。彼とは、幼馴染の拓海だった。僕の唯一無二の親友。あの忌まわしい出来事以来、僕の記憶から無理やり封じ込められていた存在。

幻覚は次第に鮮明になり、日常のあらゆる隙間に入り込んできた。バスの窓に映る自分の顔が、一瞬、拓海の顔に変わる。職場のパソコン画面に、拓海と僕が交わした秘密のメッセージが浮かび上がる。

『約束だよ、ずっと一緒だ』

そう、僕たちはあの家で、誓い合ったのだ。

僕は眠れなくなり、食欲も失せた。頭痛に苛まれ、現実と幻覚の境界線が曖融としていく。このままでは、自分が壊れてしまう。そう直感した僕は、何かに突き動かされるように、あの廃墟へと向かうことを決意した。あの呼び声の真意を知るために。過去と対峙するために。

列車に揺られ、故郷へと向かう。窓の外を流れる見慣れない景色は、僕の心を落ち着かせるどころか、むしろ不安を煽った。故郷の駅に降り立った途端、湿った土と古い木々の匂いが鼻腔をくすぐる。それは、僕が忘れたかった子供時代の記憶の香りだった。タクシーを拾い、実家があった場所へと向かう。運転手は、僕の目的地の名を告げると、一瞬、驚いたような顔をした。「あそこはもう、誰も住んでないはずですがねぇ」と。彼の言葉が、僕の決意を揺るがす。だが、もう引き返すことはできなかった。

実家のあった場所は、まさに廃墟と化していた。蔦に覆われた門。板が打ち付けられた窓。そこは、かつて僕たちが笑い、夢を語り合った場所とは思えないほど、荒れ果てていた。あたりは夕闇に包まれ始め、廃墟のシルエットが、まるで巨大な怪物のようにも見える。心臓が嫌な音を立てて波打つ。冷たい風が吹き抜け、葉の擦れる音が、まるで誰かの囁きのように聞こえた。僕は震える手で、鍵が壊れたままの門を開けた。錆び付いた蝶番が、悲鳴のような音を立てる。その音は、僕の心に深く刻まれた、あの日の記憶の扉を開く音にも似ていた。

第二章 記憶の残滓

敷地内は、鬱蒼とした雑草に覆われていた。生い茂った草木が、かつての庭の面影を完全に消し去っている。足元に注意しながら、僕は玄関へと進む。玄関の引き戸は半開きになっており、そこから黴と埃の混じった、独特の廃墟の匂いが漂ってきた。中へ足を踏み入れると、ひんやりとした空気が肌を這い、鳥肌が立った。薄暗い廊下には、かつて家族写真が飾られていたであろう跡だけが、壁に残されていた。そこに貼られていたはずの、楽しかった記憶は、まるでこの家と共に朽ち果ててしまったかのようだった。

「拓海……?」

僕は囁くように、友人の名を呼んだ。声が、虚ろな空間に吸い込まれていく。返事はない。しかし、奥の方から、か細いすすり泣きが聞こえたような気がした。錯覚か?

僕は懐中電灯を取り出し、その光で足元を照らしながら、廊下を進む。床は軋み、僕の一歩一歩が、廃墟の静寂を打ち破る。リビングの扉は開け放たれており、そこには埃を被った家具が、白いシートに覆われて幽霊のように佇んでいた。かつて、僕と拓海が秘密基地と称して遊んだ場所だ。

僕はさらに奥へと進んだ。二階へ続く階段は、今にも崩れ落ちそうなほど傷んでいた。踏みしめるたびに、ミシミシと不気味な音が響く。二階の廊下を進むと、そこには僕と拓海の部屋があった。扉は開いており、中には子供の頃の落書きが残された壁が、まだわずかに見えていた。拓海が描いた、僕たちの「秘密の地図」が、色褪せてそこにあった。

その瞬間、冷気が部屋の奥から吹き付けた。懐中電灯の光が揺らめき、壁の落書きの影が、まるで生きているかのように蠢く。僕は息を詰めた。

「ケンタ……。どうして、約束を破ったの?」

声がした。それは確かに拓海の声だった。しかし、その声には、底知れぬ怒りと悲しみが込められていた。声の主はどこにも見えない。だが、僕は確かな存在感をその場で感じていた。

「拓海、なのか?」

僕が問いかけると、部屋の中央に置かれた古びた鏡が、突然、光を放った。鏡面には、僕の顔が映し出されている。しかし、その顔は次第に歪み、恐ろしい形相に変わっていく。僕の背後に、黒い影が現れた。影はゆっくりと形を成し、それは、子供の頃の拓海の姿に酷似していた。だが、その顔は恐怖に歪み、目が真っ赤に充血している。

「忘れたのか? あの日のことを!」

影が、鏡の中から僕に手を伸ばしてきた。僕は後ずさり、その場から逃げ出そうとする。だが、足が鉛のように重く、動かない。影の手が僕の腕を掴んだ。その冷たさは、まるで氷のようだった。僕は悲鳴を上げ、その場に崩れ落ちた。

影は僕を鏡へと引きずり込もうとする。そのたびに、僕の頭の中に、断片的な記憶が蘇ってきた。

雨の日の午後。僕と拓海は、裏山の秘密基地で遊んでいた。突然の豪雨で、川の水が増水し、土砂崩れが発生した。僕は拓海の手を強く握り、一緒に逃げようとした。しかし、拓海は転び、その手を離してしまったのだ。僕は、一瞬の躊躇の末、彼を置き去りにして、たった一人で逃げ出した。あの時、拓海が叫んだ声が、今、耳元で鮮明に響く。

「ケンタ! ケンタ、助けて!」

僕は逃げた。恐ろしさに打ち震え、ただ、自分の命を守ることだけを考えて。

その記憶が蘇った瞬間、僕は吐き気を催した。僕は、親友を見捨てた。その罪悪感が、僕の心を深く抉る。鏡の中の拓海の顔は、僕の顔と重なり合い、次第に一つの、見るも恐ろしい存在へと変貌していく。それは、僕自身の、罪悪感に歪んだ顔だった。

第三章 過去の具現化

鏡の中の「僕」は、拓海の姿を取り戻し、そして再び僕の姿に変化する。その繰り返しが、僕の視覚を狂わせ、平衡感覚を奪った。それは、僕がこれまで必死に封じ込めてきた、あの日の記憶の断片が、まるでフィルムのように高速で再生されているかのようだった。

「どうして……どうして、僕を見捨てたんだ!」

拓海の声が、僕の頭の中で直接響く。それは声ではない。感情そのものだ。僕の内側から、罪悪感が吹き荒れる嵐のように吹き荒れる。鏡の中の拓海は、次第に実体を得ていくように見えた。その瞳は、僕が逃げ出したあの日の拓海の絶望と、僕自身への憎しみを映している。

僕は膝から崩れ落ち、頭を抱えた。この恐怖は、外から襲い来るものではない。僕自身の内側から湧き出ているのだ。それは、僕が長年、蓋をしてきた過去の過ち、拓海を見捨てたという拭えない罪悪感が、今、形となって目の前に現れている。

「違う……僕は……僕は怖かったんだ!」

僕は叫んだ。自己弁護の言葉が、空虚な部屋に響き渡る。だが、その言葉は鏡の拓海には届かない。あるいは、届く必要がないのかもしれない。なぜなら、彼自身が僕の罪悪感の具現化なのだから。

鏡の拓海は、ゆっくりと僕に歩み寄ってきた。その足音は、僕の心臓の鼓動と完全に同期していた。顔は拓海の面影を残しつつも、深い憎しみと、言葉にできない悲しみが混じり合った、おぞましい表情をしている。

「お前は、僕を殺したんだ。お前が、僕を殺したんだ、ケンタ」

その言葉が、僕の心臓に鉛の塊となって打ち込まれる。拓海は、あの土砂崩れで行方不明になり、捜索は打ち切られた。僕の両親は、僕が拓海の手を離して逃げたことを決して責めなかった。僕自身も、必死に「不可抗力だった」と自分に言い聞かせ、記憶を封印した。だが、心の内では、ずっと、自分が拓海を殺したのだと、そう思い続けていたのだ。

鏡の拓海の手が、僕の首に伸びてきた。冷たい指が、僕の喉を締め付ける。息ができない。僕は必死にもがいたが、その力は強かった。

「この苦しみを、お前にも味わわせてやる……!」

その声は、最早拓海の声ではなかった。それは、僕自身の、深い自己嫌悪の声だった。僕は、拓海が死んだ後、ずっとこの声に苛まれてきたのだ。人知れず、心の奥底で。

視界が暗転し始める。走馬灯のように、拓海との思い出が駆け巡った。初めて秘密基地を作った日。一緒にカブトムシを探した夏。他愛もない約束を交わし、未来を語り合った放課後。どれもが、温かく、そして残酷な記憶だった。

僕は死ぬのか? 拓海と同じように、この廃墟の奥で、静かに消え去るのか?

その時、僕の脳裏に、拓海の顔が鮮明に浮かび上がった。しかし、それは憎悪に満ちた顔ではなかった。穏やかに微笑む、あの頃の拓海の顔だった。

『ケンタ、大丈夫だよ』

その声が、僕の耳元で響いた。拓海の、優しく、心配そうに僕を見つめる瞳。

『一人で逃げてもいいよ。僕が、ケンタの分まで、あの場所で待ってるから』

まさか……。あの時、僕が手を離した瞬間、拓海が口にした言葉は、僕を責める言葉ではなかった。僕を、気遣う言葉だった。

その記憶が蘇った瞬間、僕の全身を震えが駆け巡った。僕は、自分の都合のいいように記憶を歪曲し、拓海を悪霊として恐れてきたのではないか? 彼は、僕を恨んでなどいなかった。あの時、彼が僕に発した言葉は、僕への慈悲だったのだ。

僕は、目を大きく見開いた。そして、鏡の拓海の手を振り払うために、ではなく、その手を掴むために、両腕を上げた。

「拓海……!」

僕が彼の名を叫ぶと、鏡の拓海は一瞬、動きを止めた。その表情に、ほんのわずか、困惑の色が浮かんだように見えた。

第四章 赦しの光

僕は、鏡の拓海の、冷たい、けれどどこか頼りなげな手をしっかりと掴んだ。その瞬間、僕の視界を覆っていた霧が晴れるように、部屋の暗闇が薄らいでいく。冷気が和らぎ、代わりに、かつての部屋に満ちていた、子供たちの熱気や、かすかな木の香りが戻ってきたような気がした。

「拓海、ごめん……」

僕は震える声で謝罪した。それは、拓海を見捨てたことへの後悔だけではなかった。彼の優しさを、僕自身の恐怖と罪悪感でねじ曲げて解釈し、彼を怨霊のように扱ってきたことへの、深い謝罪だった。

「ごめん、本当にごめん……僕は、君を恨んでいると、ずっと信じていた」

僕の言葉が届くと、鏡の拓海の体から、黒いもやのようなものが少しずつ剥がれ落ちていく。その目は、赤く充血していたものから、あの頃の、澄んだ瞳へと戻っていく。彼の口元に、微かな笑みが浮かんだ。

『ケンタは、僕の最高の友達だよ』

拓海の声が、まるでそよ風のように、僕の心に触れた。それは、電話で聞いた、不気味な声とは全く異なる、懐かしく、温かい声だった。

『あの時、僕は君に生きていてほしかった。だから、無理にでも手を離したんだ。君は、僕が生きられなかった未来を、精一杯生きてくれると信じていたから』

僕は、拓海の言葉に衝撃を受けた。僕が「見捨てた」と思っていた行為は、拓海にとって、僕への最後の、そして最大の優しさだったのだ。僕の心を覆っていた重苦しい罪悪感が、雪が溶けるように消え去っていく。この恐怖は、拓海が僕を罰するために生み出したものではなかった。僕自身が、拓海の優しさを理解できず、自分の心に創り出してしまった幻だったのだ。

鏡の拓海の姿は、ゆっくりと、透明になっていった。彼の優しい微笑みが、最後の光のように僕の目に焼き付く。

『もう、僕を恐れないで。ケンタは、もう自由だよ』

その言葉を最後に、拓海の姿は完全に消え去った。残されたのは、埃を被った古い鏡だけ。鏡面には、安堵と、そして深く静かな悲しみが混じり合った、僕自身の顔が映し出されていた。

僕は、鏡の前で立ち尽くした。涙が頬を伝い落ちる。しかし、それは恐怖の涙ではなかった。長年の重荷から解放された、赦しの涙だった。

僕は実家を後にした。荒れ果てた庭を抜け、錆びた門を閉める。もう、二度とこの場所に来ることはないだろう。だが、ここでの出来事は、僕の心に深く刻まれた。拓海は、僕を許していた。いや、最初から、僕を愛していたのだ。僕が自分自身を許せなかっただけなのだ。

夜空には、先ほどまでの雨雲が嘘のように晴れ、満月が煌々と輝いていた。月光が、かつては怪物に見えた廃墟を、穏やかなシルエットに変える。僕の心もまた、あの月光のように、静かに澄み渡っていた。

僕は、過去の過ちを忘れ去るのではなく、それを受け入れ、その上で生きていくことを決意した。拓海が僕に託した「未来」を、今度こそ精一杯生きる。あの日の拓海の言葉は、僕の魂に深く響き、これから先の人生を照らす灯台となるだろう。

真の恐怖とは、外に潜む怪物ではなく、自分自身の心の中に築き上げてしまう罪悪感や後悔の牢獄なのだ。そして、その牢獄を打ち破る鍵は、他者への赦しではなく、自分自身への赦しと、真実を受け入れる勇気にある。僕は今、その鍵を手に入れたのだ。