第一章 腐った果実の香り

俺、時雨(しぐれ)カイの鼻は、常人には感知できぬものを嗅ぎ分ける。それは『恐怖』だ。恐怖は、熟れすぎて腐臭を放つ果実のような、甘く背徳的な香りを纏って人の心に宿る。そして俺にとって、それは何よりの『美食』だった。

夕暮れの路地裏。壁に背を預けた若い女が、俯いて震えていた。彼女の肩からは、濃厚な香りが立ち上っている。湿った土と、黴の匂い。幼い頃に閉じ込められた納屋の記憶だろうか。その恐怖は彼女の日常を蝕み、夜毎、悪夢となってその眠りを浅くしていた。

「お嬢さん」

俺が声をかけると、彼女はびくりと顔を上げた。怯えた瞳が俺を映す。

「大丈夫。すぐに楽になる」

俺はそっと彼女に近づき、深く息を吸い込んだ。胸いっぱいに広がる、芳醇な恐怖の香り。それはまるで、年代物の葡萄酒のように複雑で、奥深い味わいを予感させた。抵抗する間もなく、彼女の身体から立ち上っていた黒い靄のような香りは、俺の口元へと吸い込まれていく。一滴残らず、それを『食す』。

途端に、俺の意識は暗転した。板張りの壁、隙間から差し込む細い光、そして、扉を叩く自分の小さな手の感覚。息苦しさと絶望が全身を締め付ける。これが彼女の恐怖。だが、俺にとっては一瞬の幻覚に過ぎない。数秒後、目を開けると、女は呆然とした顔で自分の両手を見つめていた。彼女の心から、あの腐臭は綺麗に消え失せていた。

「……あれ? 私、何を怖がって……」

記憶は残る。だが、それに付随していた感情の棘は、俺が喰らい尽くした。女は首を傾げながら、何事もなかったかのように雑踏へ消えていく。その背中を見送り、俺は満足のため息をついた。

だが、最近どうも街の様子がおかしい。個人の恐怖とは質の違う、もっと広範囲で、粘つくような『恐怖の残滓』が、そこかしこに澱のように溜まっている。まるで、街全体が巨大な恐怖に覆われ始めているかのように。

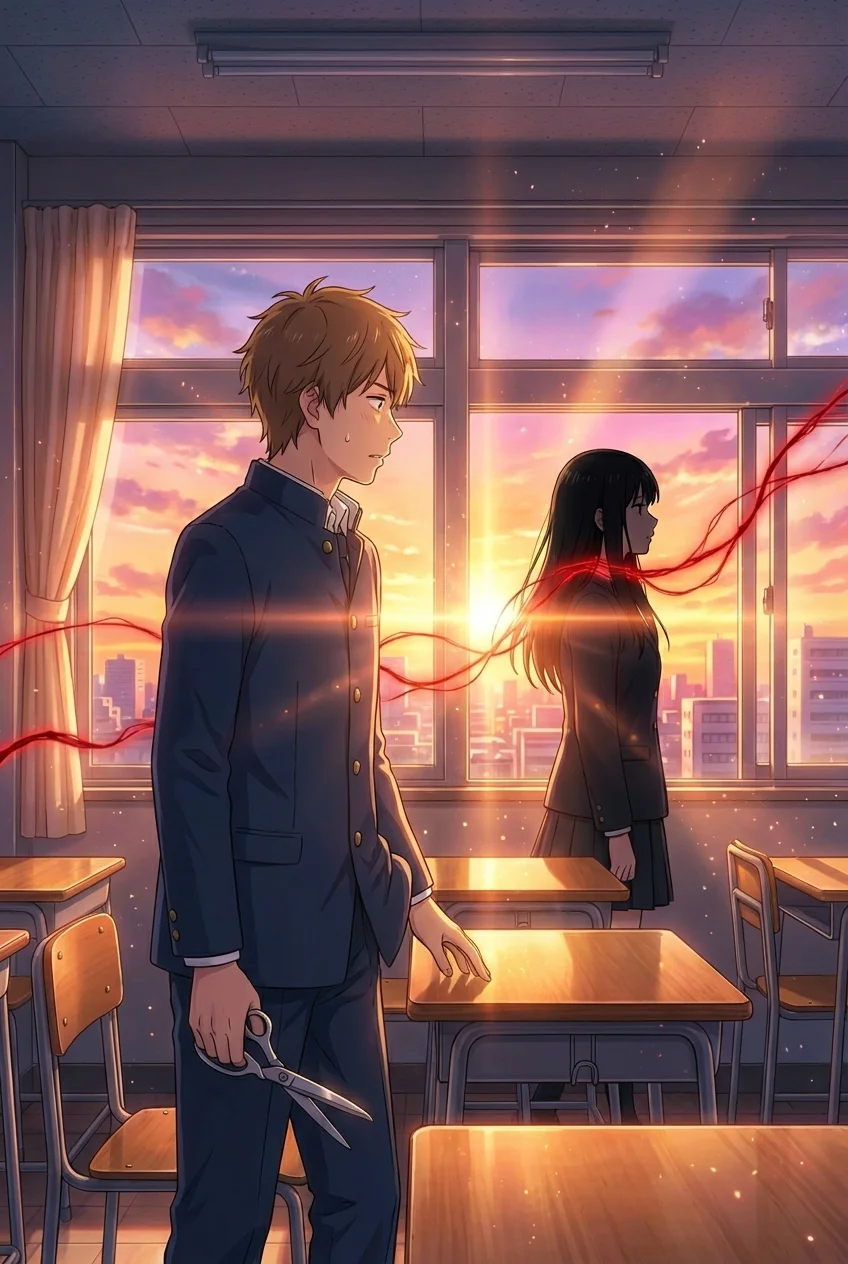

第二章 ガラス瓶の中の星雲

古びたビルの屋上にある俺のアトリエは、蒐集した『恐怖』で満ちていた。棚に並ぶのは、無数のガラスの小瓶。一つ一つに、俺が過去に味わった恐怖の残香が封じ込められている。火事の恐怖は焦げた砂糖のように甘く、高所からの落下は錆びた鉄の匂いがした。これらは俺にとって、至高のコレクションであり、ワインセラーのようなものだった。

その中央に、ひときวงと異彩を放つ小瓶がある。キーアイテム、『星屑の瓶』と俺が呼んでいるものだ。その中には、他のどんな恐怖とも違う、奇妙な香りが微量に漂っている。それはまるで、真空の匂い、あるいはオゾンのような無機質な香りだった。

俺は瓶のコルクをそっと抜き、立ち上る香りをわずかに吸い込んだ。

瞬間、視界が灰色に染まる。

音のない世界。無数の人々が、皆同じ無表情で、同じ方向へとただ歩いていく。彼らの目に光はなく、その歩みには目的も意思も感じられない。ビルも、空も、道行く人々も、全てが色を失ったセピア色の光景。それは、特定の何かに怯える恐怖ではない。存在そのものが希薄になっていくような、静かで、底なしの虚無。

これが、街に満ち始めている『無名の恐怖』の正体なのか。名付けることのできない、実体のない、しかし確実に人々を蝕む恐怖。幻覚から覚めた俺の額には、冷たい汗が滲んでいた。あの香りだけは、『美食』とは思えなかった。むしろ、食欲そのものを削ぎ落とすような、冒涜的な匂いだった。

第三章 歪む街並み

その日、事件は街の交差点で起きた。突如、アスファルトが陽炎のように揺らめき、空間がぐにゃりと歪んだのだ。三十年前に起きた大規模な列車事故。その犠牲者たちが抱いたであろう『極度の恐怖』が、時を経て『記憶の残滓』として実体化したのだ。

「きゃあああ!」

悲鳴が上がる。人々には見えないだろうが、俺の鼻には、焼け付く鉄と血の匂いが混じり合った、強烈な恐怖の香りが届いていた。幻の警笛が耳をつんざき、無数の苦悶の表情が空間に浮かび上がる。残滓は周囲の物理法則を歪ませ、信号機を明滅させ、車のガラスを震わせた。

放っておけば、この残滓はさらに多くの人々の恐怖を誘発し、増殖するだろう。

「やれやれ、今日のディナーは随分と騒がしいな」

俺は群衆をかき分け、歪みの中心へと歩を進めた。そして、両腕を広げ、生涯で最も深い呼吸をした。凄まじい熱量と怨嗟を伴う恐怖の奔流が、俺の身体へと流れ込んでくる。肉が裂け、骨が砕ける幻覚。断末魔の叫び。その全てを、味わい尽くす。

数分後、俺が目を開けると、交差点は元の静けさを取り戻していた。人々は何が起きたのかわからぬまま、戸惑っている。

だが、俺は感じていた。この巨大な残滓でさえ、前菜に過ぎないのだと。個々の恐怖は、あの『無名の恐怖』に引き寄せられ、養分とされているに過ぎない。街のあちこちで頻発する残滓の暴走は、巨大な何かが生まれ出るための、陣痛のようなものだった。

第四章 無名の饗宴

『星屑の瓶』が示す場所は、街で最も高い、今は使われていない古い時計塔だった。人々が日々の生活の中で無意識に抱く、名付けようのない不安。――未来への漠然とした怖れ。孤独であることへの怖れ。自分が無価値であることへの怖れ。忘れ去られることへの怖れ。それら無数の小さな恐怖が、この塔に集積し、一つの巨大な集合的無意識として渦を巻いていた。

塔の螺旋階段を上りながら、俺は壁に染み付いた無数の恐怖の香りを嗅いでいた。それはどれも輪郭が曖昧で、捉えどころのないものばかりだった。そして頂上に近づくほどに、あの真空のような、無機質な香りが強くなっていく。

これが『無名の恐怖』の正体。それは特定の誰かの体験から生まれたものではない。この時代に生きる全ての人間が、心の奥底で共有する、存在そのものへの根源的な不安。それが、臨界点を超えて具現化しようとしていた。

頂上の広間は、静寂に包まれていた。だが、空間そのものが震えているのがわかる。中央には、何もない。しかし、そこには途方もない密度の『気配』があった。それは形を持たず、ただ純粋な虚無の香りを放つ、巨大なエネルギー体。

もしこれを放置すれば、やがてこの恐怖は街を覆い尽くし、人々は生きながらにして心を殺され、あの灰色の幻影の世界が現実になるだろう。

俺は笑みを浮かべた。

「随分と大層なメインディッシュじゃないか」

これは俺にしかできない。俺だけが味わえる、前代未聞のフルコースだ。人々を救うため? そんな大義名分はどうでもいい。ただ、美食家として、この未知の味を喰らわずにいられるか。

「さあ、始めようか。最後の晩餐を」

第五章 最後の晩餐

俺は広間の中心に立ち、全ての感覚を研ぎ澄ませた。そして、ゆっくりと、しかし深く、息を吸い始めた。

それは『食べる』という行為とは似て非なるものだった。まるでブラックホールに吸い込まれる星々のように、空間に渦巻いていた『無名の恐怖』が、一斉に俺の存在へと向かって殺到してきたのだ。

味は、なかった。

香りも、なかった。

ただ、純粋な『無』が、俺の精神を、魂を、存在の根幹から侵食していく。

幻覚が襲う。

まず、音が消えた。心臓の鼓動も、血の流れる音も聞こえない。

次に、色が消えた。世界がモノクロームになり、やがてそれすらも掻き消え、絶対的な闇に包まれる。

触覚が、温度が、重力が失われていく。自分がどこにいるのか、立っているのか横になっているのかさえわからなくなる。思考が霧散し、記憶が溶け出し、カイという個人の輪郭が曖昧になっていく。

これが、存在しないことへの恐怖。虚無。

俺は意識が途切れる寸前、心の底で叫んだ。俺は、ここにいる。俺は、味わっているのだ、と。その一念だけをよすがに、虚無の奔流に耐え続けた。どれほどの時間が経ったのか、もはや知る由もなかった。

第六章 色褪せた世界

ふと、意識が浮上した。

時計塔の頂上。窓から差し込む朝日は、やけに白々しく感じられた。身体を起こすと、信じられないほどの静けさに気づく。街から、あらゆる『恐怖の香り』が消え失せていた。綺麗に、完璧に。

俺は時計塔を降り、街を歩いた。人々は穏やかな表情で行き交っている。子供たちが公園で遊んでいるが、そこに歓声はない。ただ黙々とブランコを漕ぎ、滑り台を滑っている。車のクラクションも、誰かを急かす怒鳴り声も聞こえない。あまりにも平穏で、整然とした世界。

ふと、見知った顔が目に入った。先日、路地裏で助けた女だ。彼女はかつてあれほど怖がっていた薄暗い路地を、何の躊躇もなく、無表情で通り過ぎていく。俺に気づいても、会釈一つしない。その瞳には、安堵も、感謝も、かつての怯えも、何の感情も映っていなかった。ただ、「そこが近道だから通る」という合理的な判断があるだけだった。

世界から恐怖が消えた。

それと同時に、人々は何かを失ってしまったのだ。危険を避けるための警戒心。困難に立ち向かうための勇気。そして、それを乗り越えた先に待つ、安堵や喜び。感情の起伏を生み出すための、振り幅そのものがなくなってしまったのだ。

第七章 虚無のスパイス

俺はアトリエに戻り、棚に並んだガラスの小瓶を手に取った。コルクを抜いても、そこからはもう何の香りもしない。かつて俺を魅了した甘美な恐怖の香りは、全てが色褪せた思い出になってしまった。

俺は世界を救ったのではない。世界から、最も重要な『スパイス』を奪い去ってしまったのだ。

恐怖は、忌むべきものではなかった。それは、生きていることを実感させるための、最も強烈な刺激だった。喜びは悲しみがあるからこそ輝き、安心は恐怖があるからこそ意味を持つ。俺は、光を際立たせる影を、この手で完全に消し去ってしまった。

その日から、世界は緩やかに虚無へと向かい始めた。人々は争うことも、愛し合うことも、夢を追うこともやめた。ただ生命維持装置につながれたように、惰性で日々を繰り返すだけ。芸術は生まれず、笑い声は聞こえず、涙を流す者もいない。静かで、穏やかで、完璧に『無意味』な世界。

俺は、たった一人、この色褪せた世界で、失われた恐怖の味を思い出し続ける。最も忌み嫌っていたはずの恐怖の香りを、狂おしいほどに渇望しながら。

ガラスの小瓶を握りしめる。

そこからはもう、未来永劫、どんな香りもすることはないだろう。