第一章 静寂の囁き

古びた紙とインクの匂いが満ちる空間だけが、水野楓(みずの かえで)の聖域だった。彼が店主を務める『みずの古書店』の静寂は、外界の喧騒だけでなく、彼の内側で絶えず響く、招かれざる声からも守ってくれる唯一の盾だった。

楓には、秘密があった。物心ついた頃から、彼は死者の「最後の言葉」を聞くことができた。それは風の音に混じる囁きであったり、不意に頭の中に直接響く断片的な単語であったりした。多くは意味をなさず、後悔や未練、あるいは安堵の吐息のような、感情の残滓に過ぎなかった。彼はその能力を呪いだと感じ、聞こえないふりをし、誰にも心を閉ざして生きてきた。人と深く関われば、いつかその人の「最後の言葉」を聞いてしまうかもしれない。その恐怖が、楓を孤独という名の殻に閉じ込めていた。

その日、店の常連である上品な老婦人、斉藤千代が亡くなったという報せが届いた。千代は週に一度は必ず店を訪れ、決まって窓際の席で文庫本を広げる、物静かな女性だった。楓との会話はいつも天気の話か、新しく入った本の話題くらいだったが、彼女の穏やかな微笑みは、楓の荒んだ心に差し込む数少ない陽光だった。

近所付き合いとして、楓は千代の葬儀に参列した。厳かな読経が響く中、遺影の中で微笑む千代を見つめていると、それは不意にやってきた。

『ごめんね、楓』

凛として、しかし震えるような声だった。それは今まで聞いてきたどの声とも違っていた。雑音のように通り過ぎていく断片的な言葉ではなく、明確な意思と、そして何より楓自身の名前を含んでいたからだ。背筋に冷たいものが走り、楓は思わず身を固くした。なぜ、千代さんが、俺の名を? そして、何に謝っているんだ?

その声は一度きりしか聞こえなかった。だが、その響きは水面に投じられた石のように、楓の心の静寂を乱し、いつまでも波紋を広げ続けた。これまで無視することでやり過ごしてきた「声」が、初めて彼自身の物語に、鋭い問いを突きつけてきた瞬間だった。

第二章 遺された時間

葬儀から数日後、古書店の扉が控えめに開いた。入ってきたのは、喪服のなごりを残す若い女性だった。憔悴した顔立ちの中にも、千代によく似た、芯の強そうな瞳が光っていた。

「あの、祖母がいつもお世話になっておりました。斉藤の孫の、美咲と申します」

彼女は深々と頭を下げた。楓は戸惑いながらも、カウンターから出て彼女を迎えた。

美咲は、祖母の遺品を整理しているのだと語った。千代の部屋は本で溢れており、その多くがこの店で購入したものらしかった。もしよければ、価値のある本だけでも引き取ってもらえないだろうか、と。

「祖母は、このお店のことが本当に好きだったみたいです。日記にも、水野さんのことが時々……」

言いかけて、美咲は口をつぐんだ。楓の心臓が小さく跳ねる。

楓は申し出を受け入れ、翌日、斉藤家を訪れた。千代が長年暮らした部屋は、彼女の人柄そのもののように、清潔で、凛とした空気に満ちていた。壁一面の本棚、使い込まれたロッキングチェア、窓辺に置かれた小さな鉢植え。そのすべてが、持ち主を失った哀しみを静かに湛えているようだった。

二人で本を整理する作業は、黙々と進んだ。美咲は時折、本のページに挟まれた押し花や、余白に記された小さなメモを見つけては、懐かしそうに目を細めた。

「祖母は、ずっと何かを悔いているようでした。誰かに、どうしても謝りたいことがあるって……。でも、それが誰なのか、何のことなのか、最後まで教えてはくれませんでした」

美咲の声は、雨音のように静かだった。

楓は相槌を打ちながら、千代の最後の言葉を思い出していた。『ごめんね、楓』。その言葉が、美咲の言う「後悔」と繋がっていることは明らかだった。だが、楓には皆目見当がつかなかった。自分は千代に謝られるような覚えなど、何一つない。

作業の合間に、美咲は古いアルバムを開いて見せてくれた。若き日の千代、彼女の夫、そして幼い美咲。幸せそうな笑顔が並ぶ中に、楓の胸をざわつかせる何かがあった。それは既視感のような、あるいは忘れていた記憶の断片に触れたような、奇妙な感覚だった。

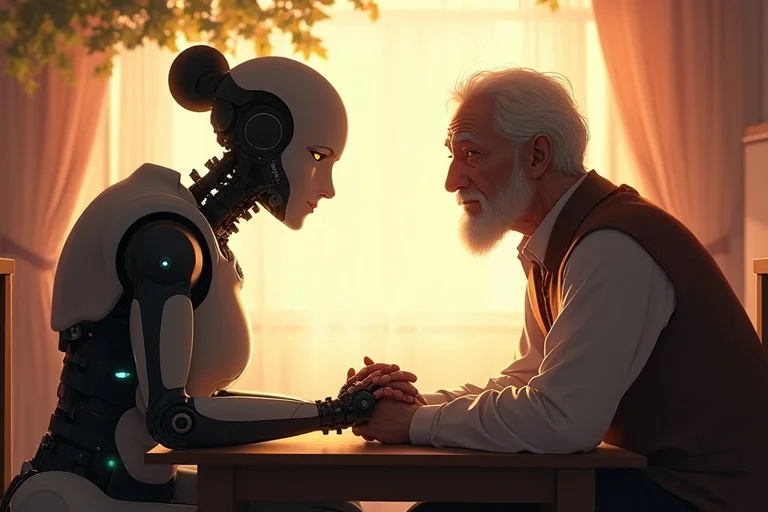

美咲と過ごす時間は、楓にとって不思議な体験だった。彼は他人に自分の内側を見せることを極端に恐れていたが、美咲の悲しみに寄り添ううちに、自分の孤独の殻に少しずつひびが入っていくのを感じていた。誰かのために何かをしたい、という感情が芽生え始めていることに、楓自身が一番驚いていた。千代さんの「ごめんね」の意味を突き止めたい。それはもはや単なる好奇心ではなく、美咲を、そして自分自身を、この正体不明の靄から解放したいという、切実な願いに変わっていた。

第三章 木箱の真実

本棚の整理がほぼ終わった頃、楓は棚の最下段の奥に、埃をかぶった木箱が隠されているのを見つけた。鍵はかかっていない。美咲と顔を見合わせ、楓はゆっくりと蓋を開けた。

箱の中には、古い手紙の束や、色褪せたリボンなど、少女時代のものであろう品々が大切に仕舞われていた。その一番下に、一冊のスクラップブックと、一枚の写真が収められていた。

楓がその写真を手に取った瞬間、時間が止まったかのような衝撃に襲われた。

写っていたのは、四人の人物。優しい笑顔の若い夫婦と、その腕に抱かれた三歳くらいの男の子。そして、彼らの隣で少しはにかむように微笑む、若き日の千代の姿。

その男の子は、紛れもなく幼い頃の自分だった。そして若い夫婦は、二十年以上前に交通事故で亡くなった、楓の両親だった。

「これ……どうして……」

楓の声は震えていた。なぜ、千代さんの遺品の中に、自分の家族写真が?

美咲も驚きに目を見開いている。楓は震える手で、隣にあったスクラップブックを開いた。そこには、一枚だけ、黄ばんだ新聞の切り抜きが貼られていた。日付は二十二年前。見出しは、楓の人生を根底から変えた、あの雨の日の事故を報じていた。

『交差点での衝突事故、夫婦が死亡、同乗の男児は奇跡的に軽傷』

楓は記事の本文に目を走らせ、そして息を呑んだ。これまで彼が知らされていなかった事実が、そこに記されていた。事故の相手方、対向車を運転していたドライバーの名前。

――斉藤千代。

全身の血が逆流するような感覚。耳の奥で、キーンという鋭い音が鳴り響いた。あの事故は、千代さんが運転する車が原因だったのだ。雨で視界が悪かった交差点での、不運な出会い。記事によれば、千代さんにも過失はあったが、刑事責任を問われるほどのものではなかったとある。だが、彼女自身は、その罪を生涯背負い続けていたのだ。

『ごめんね、楓』

あの声が、脳内で鮮明に再生された。それは、二十二年間、彼女がたった一人で抱え込み、誰にも打ち明けられず、しかし決して忘れることのできなかった、魂からの絶叫だった。

彼女は、楓に謝りたかった。けれど、加害者である自分が、両親を奪った張本人が、孤児となった幼い楓の前に現れることなど、到底できなかった。だから、彼女はただ遠くから見守ることしかできなかったのだ。成長した楓が古書店を継いだことを知り、客として彼の前に現れることだけが、彼女に許された唯一の贖罪であり、彼との接点だった。週に一度、彼の顔を見て、彼の声を聞き、彼が淹れたお茶を飲む。その短い時間が、彼女にとってどれほどの意味を持っていたことだろう。

「そうか……そういうことだったのか……」

楓はその場に崩れ落ちそうになるのを、必死でこらえた。憎しみは湧いてこなかった。ただ、あまりにも永く、重い、一人の人間の苦しみが、津波のように押し寄せてきて、呼吸ができなかった。自分を孤独にした呪いだと思っていたこの能力は、今この瞬間のために、彼女の最後の声を受け止めるために、自分に与えられたのかもしれない。

第四章 解かれた呪縛

楓は、美咲に全てを話した。自分の能力のこと、千代から聞いた最後の言葉のこと、そして、あの事故の真実を。美咲はただ黙って、涙を流しながら聞いていた。彼女にとっても、優しかった祖母がそんな重い秘密を抱えていたことは、大きな衝撃だった。

「祖母は……ずっと、苦しかったんですね……」

美咲の言葉は、楓の胸に深く突き刺さった。

数日後、二人は千代が眠る墓地を訪れていた。秋晴れの空はどこまでも高く、澄み渡っている。真新しい墓石に水をかけ、楓は静かに手を合わせた。

目を閉じると、様々な死者の声が聞こえてくる。しかし、不思議と以前のような不快感はなかった。それはもはや呪いの雑音ではなく、それぞれが生きた証、誰かに届けたかった想いの欠片なのだと、今は理解できる。

そして楓は、心の中で千代に語りかけた。

(千代さん。あなたの声、ちゃんと届きました。もう、苦しまなくていいんですよ。あなたが毎週飲みに来てくれたお茶、とても美味しかった。あなたと過ごした時間は、僕にとっても、陽だまりのような時間でした。だから……ありがとう)

祈りを終え、目を開けると、世界が少し違って見えた。長年彼を苛んできた耳鳴りのような閉塞感が、ふっと和らいでいる。能力が消えたわけではない。だが、楓はもうそれを恐れてはいなかった。この声と共に生きていく覚悟が、静かに、しかし確かに芽生えていた。

「水野さん」

隣で、美咲がそっと声をかけた。彼女の瞳は涙で濡れていたが、その奥には強い光が宿っていた。

「これから、どうするんですか?」

楓は、澄み切った空を見上げた。

「店を続けます。そして……もし、僕にできることがあるなら、誰かの最後の言葉を、必要としている人に届けたい。そう思うんです」

それは、生まれて初めて、彼が自分の能力を肯定し、未来に向けて口にした希望だった。

殻を破り、世界と向き合うことを決めた楓の横顔を、美咲は優しい眼差しで見つめていた。千代が遺した「後悔」は、図らずも二人の心を繋ぎ、孤独だった魂を癒すきっかけとなった。

帰り道、二人の間に言葉は少なかった。だが、その沈黙は温かく、心地よかった。楓の耳には、風の音や、遠くで遊ぶ子供たちの声、そして隣を歩く美咲の穏やかな呼吸の音が、まるで美しい音楽のように響いていた。死者の声だけでなく、生きている世界の音が、こんなにも豊かで、優しいものだったことに、彼は初めて気がついた。

彼の聖域はもはや古書店の中だけではない。世界そのものが、彼が生きるべき場所へと変わり始めていた。