第一章 沈黙の依頼人

音無奏(おとなしかなで)の世界は、音の墓場で満ちていた。彼は調律師だが、その指先には呪いとも祝福ともつかぬ、奇妙な力が宿っていた。触れたものの「最後の音」を聞くことができるのだ。ひび割れたティーカップに触れれば、床に落ちて砕ける甲高い悲鳴が鼓膜を打つ。枯れた鉢植えの土に指を沈めれば、植物が水を求め、力尽きていく微かな呻きが聞こえる。だから奏は、他者との接触を極端に避けて生きてきた。人の手に触れることは、その人物がいつか迎える最期の瞬間に立ち会うことに他ならなかったからだ。

彼の仕事場である『音無調律工房』は、街の片隅で静寂を守る砦だった。防音設備が施された壁は、外の世界の喧騒だけでなく、奏が日々耳にする死の残響からも彼を隔ててくれた。彼は古い楽器を専門に扱っていた。楽器たちは、人よりも雄弁にその生涯を語る。何十年も愛されたヴァイオリンは甘美なフィナーレを、乱暴に扱われたギターは怒りのような不協和音を、奏の指先に伝えてきた。

そんなある秋の午後、工房の扉が軋み、ひとりの老婆が姿を現した。上品な銀髪をまとめ、背筋をしゃんと伸ばした彼女は、伊東千代と名乗った。その手には、一枚の写真。色褪せた写真には、グランドピアノの前に座る優しい目をした男性が写っていた。

「このピアノを、もう一度だけ鳴らしてはいただけませんか」

千代の声は、澄んだ鈴の音のように奏の静寂を揺らした。

聞けば、そのピアノは亡き夫の形見で、彼が亡くなってから三十年、誰がどう試みても一切の音を発しないのだという。何人もの調律師が匙を投げた「沈黙のピアノ」。奏の興味が、わずかに疼いた。

数日後、奏は千代の屋敷を訪れた。海を見下ろす高台に建つ、古いが手入れの行き届いた洋館。通されたリビングの中央に、そのピアノは鎮座していた。艶やかな黒檀のボディは埃ひとつなく、まるで今も主の帰りを待っているかのようだ。

奏は許可を得て、ゆっくりと鍵盤に指を置いた。冷たく、滑らかな象牙の感触。彼は目を閉じ、意識を集中させる。いつもなら、この瞬間に楽器の「最後の音」が洪水のように流れ込んでくるはずだった。弦が切れる音、ハンマーが砕ける音、あるいは最後の演奏の残響……。

しかし、何も聞こえなかった。

完全な、 абсолютная(アブソリュートナヤ)無音。まるで、宇宙空間に放り出されたかのような、耳が痛くなるほどの静寂。それは、奏がこれまでに経験したことのない、異質な沈黙だった。壊れているのなら、壊れた瞬間の音がするはずだ。なのに、このピアノは、その存在そのものが沈黙と一体化しているかのようだった。

「どうでしょうか」

不安げに尋ねる千代に、奏は静かに首を横に振ることしかできなかった。彼の能力が初めて通用しない対象。このピアノは、一体何を秘めているのだろうか。謎めいた沈黙は、奏の孤独な心を強く惹きつけ始めていた。

第二章 鳴らない旋律の記憶

「主人は、作曲家でした。有名ではありませんでしたが、音楽を心から愛した人でした」

ピアノの調律というより、もはや修復に近い作業に取り掛かる中で、千代は夫・伊東晃(あきら)の思い出をぽつりぽつりと語り始めた。奏は、普段なら依頼主の身の上話には耳を貸さない。他人の記憶は、彼にとってノイズでしかないからだ。しかし、千代の語る言葉は、不思議と心地よく彼の心に染み渡った。

晃は、音を紡ぐことに生涯を捧げた男だった。彼の作る曲は、決して華やかではなかったが、聴く者の心に寄り添うような優しさに満ちていたという。

「あの人はよく言っていました。『音楽は、音符の連なりじゃない。音と音のあいだにある、沈黙にこそ魂が宿るんだ』と」

千代は、懐かしむようにピアノの天板を撫でた。その指先から、奏には何も聞こえなかったが、彼女の表情だけで、夫への深い愛情が伝わってきた。

奏はピアノの内部を丹念に調べていた。弦は一本も切れていない。ハンマーのアクション機構にも、目立った損傷は見当たらない。それなのに、鍵盤を叩いてもハンマーは弦を打つことなく、空を切るだけだった。まるで、何かが意図的にその接触を阻んでいるかのようだ。

「このピアノで、ご主人が最後に作っていた曲があると聞きました」

「ええ……私のための一曲でしたの」

千代の頬が、少女のようにほんのりと赤らんだ。

「『君のためのレクイエム』だと。でも、完成する前に、あの人は逝ってしまいました。それ以来です。このピアノが、黙ってしまったのは」

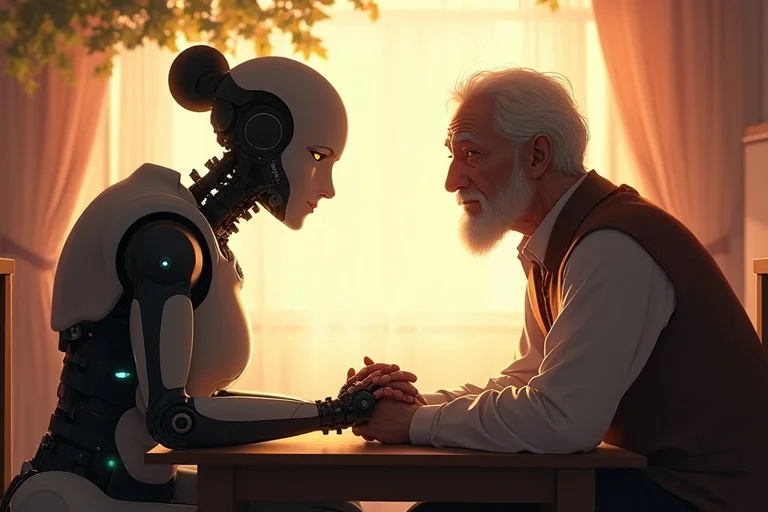

奏は、千代が淹れてくれた紅茶を飲みながら、彼女の話に耳を傾けた。晃がどれほど妻を愛していたか。二人が交わした言葉、共に過ごした時間。それらはすべて、音のない記憶の旋律となって、奏の心に響いた。

彼は気づき始めていた。この仕事は、単に音を取り戻すことではない。千代の中に生き続ける晃という男の記憶を、その想いを、「調律」することなのだと。

いつしか奏は、この沈黙のピアノと向き合う時間に、奇妙な安らぎを感じるようになっていた。他人の死の残響に苛まれることなく、ただ純粋に、一つの謎と、一組の夫婦の愛の物語に没頭できる。それは、彼が生まれて初めて経験する、穏やかな時間だった。

第三章 静寂の交響曲

調査は数週間に及んだ。奏はあらゆる可能性を検討し、ついに一つの結論に達した。それは、調律師としての彼の常識を根底から覆す、驚くべき事実だった。

彼は千代をリビングに呼び、静かに告げた。

「奥さん、このピアノは壊れているのではありません。……意図的に、音が出ないように作られています」

千代は驚いたように目を見開いた。

奏は説明を続けた。ハンマーは、弦に届く寸前で止まるように精密に調整されている。通常なら音を増幅させる響板の裏には、特殊な吸音材が幾重にも貼り付けられていた。これは、単なる故障ではない。設計段階から「沈黙」を目的として組み込まれた、精緻な機構だった。

「鳴らない楽器、ではありません。これは……沈黙を奏でるための楽器なんです」

奏の言葉に、千代はしばらく黙り込んでいた。やがて、彼女の瞳から大粒の涙がこぼれ落ちた。

「……あの方は、気づいてほしくなかったでしょうに」

震える声で、彼女はすべての真実を語り始めた。

夫の晃は、亡くなる十年も前から、徐々に聴力を失っていたのだという。作曲家にとって死の宣告にも等しい病。彼は絶望し、一度は音楽を捨てようとした。しかし、彼を支えたのは妻である千代だった。

「私は主人に言いました。『あなたの音楽は、私の心の中にちゃんと聴こえているわ』と」

その言葉に救われ、晃は再びピアノに向かった。しかし、彼が向き合ったのは、もはや音の鳴り響く世界ではなかった。完全な静寂の中で、彼は頭の中にだけ流れる旋律を、五線譜に刻み続けた。

そしてある日、彼はこの「沈黙のピアノ」を千代に贈った。

「彼は言いました。『千代、君にも僕の世界を見せてあげたい。僕が今聴いている、この静かな音楽を分かち合いたい』と」

晃は、音のない世界で音楽を奏でる方法を編み出したのだ。鍵盤を叩く指先の振動、ペダルを踏む足の感触、そして何より、演奏者の表情や呼吸。それらすべてで、音楽を伝える。このピアノは、愛する妻と魂を分かち合うために、彼が作り上げた究極の楽器だったのだ。

奏は、全身に鳥肌が立つのを感じた。なぜ、このピアノから「最後の音」が聞こえなかったのか。その理由が、今、雷に打たれたように分かった。

晃が最期に聞いた音は、音楽でも、誰かの声でもなかった。彼が最期まで生きていた世界、そのもの。

――完全なる沈黙。

ピアノは、主人の最期を、ありのまま奏に伝えていたのだ。沈黙という、最も深遠な音で。

第四章 心を調律する者

「これが、主人が遺した楽譜です」

千代は、黄ばんだ一冊の楽譜を奏に差し出した。表紙には、震えるような文字で『君のためのレクイエム』と記されている。

「もしよろしければ……あなたに、弾いていただけないでしょうか」

奏は、静かに頷いた。

彼はピアノの前に座り、深く息を吸った。楽譜に目を落とす。そこに並ぶ音符は、激しい情熱と、深い哀しみ、そして底知れないほどの愛を物語っていた。聴力を失った作曲家が、魂のすべてを絞り出して刻んだ、音なき絶唱。

奏は、ゆっくりと指を鍵盤に下ろした。

一音目。音は、出ない。ただ、トン、という微かな打鍵音と、ハンマーが空を切る振動が、奏の指先から身体へと伝わる。

しかし、奏の頭の中には、確かに音が鳴り響いていた。楽譜が示す旋律が、晃の想いが、彼の内側で壮大なオーケストラとなって再生される。

彼は弾き続けた。時に激しく、時に優しく。鍵盤の上を舞う彼の指は、まるで沈黙のオーケストラを指揮するマエストロのようだった。彼の表情は、曲の展開に合わせて様々に変化した。喜び、苦悩、そして慈しみ。音のないリビングに、音楽だけが満ちていく。

ソファに座る千代は、目を閉じていた。その頬を、涙が静かに伝っていく。彼女には、聴こえていた。夫が遺した、最後の愛の歌が。奏の指が紡ぐ振動と、その全身で表現する旋律が、三十年の時を超えて、晃の魂を彼女のもとへ届けていた。

演奏が終わった時、部屋は再び完全な静寂に包まれた。しかし、その静寂は、以前奏が感じていた孤独な無音とはまったく違っていた。それは、すべての音が満ち足りて溶け合った後の、豊かで温かい沈黙だった。

「……ありがとう」

千代は、微笑んでいた。涙に濡れたその笑顔は、奏が今まで見たどんなものよりも美しかった。

「主人が、すぐそばにいるようでした」

工房に戻った奏は、窓の外に広がる夕暮れの街を眺めていた。彼の世界は、まだ音の墓場で満ちている。しかし、彼はもうそれを呪いとは思わなかった。

彼は、モノの「最後の音」を聞いていたのではない。彼は、そのモノに込められた「最後の想い」を、音として感じ取っていたのだ。沈黙さえも、愛に満ちた一つの音楽なのだと、あのピアノが教えてくれた。

奏は、そっと自分の手のひらを見つめた。この力で、自分には何ができるだろう。誰かの喪失に寄り添い、忘れられた想いを拾い上げ、その心を「調律」することができるかもしれない。

孤独だった調律師の心に、静かだが、確かな希望のハーモニーが生まれ始めていた。世界は、まだ美しい音で満ちている。