第一章 掌中の銀河

蒼井湊の営む古書店には、時間そのものが埃のように降り積もっている。革装丁の背を撫でる指先に伝わるざらりとした感触、インクと古紙が混じり合った甘く乾いた香り、そして、客のいない午後に響くのは、柱時計の振り子が空気を掻く、単調で穏やかな音だけだ。

湊の日常は、この静寂に守られていた。人と深く関わることを、彼は極端に恐れていた。その理由は、彼の外套の内ポケットに静かに収まる、掌サイズの懐中時計型測定器『引力秤』が知っている。銀色の蓋を開けると、黒曜石の盤面に細い針が一本。恋心が特定の相手に向かう時、この針はまるで生き物のように震え、その引力の強さを示すのだ。

過去に二人、深く愛した女性がいた。一人目は、湊の隣を歩くだけで息が切れ、まるで深海にいるようだと泣いた。二人目は、湊が情熱を囁くたびに体が重くなり、やがてベッドから起き上がれなくなった。引力秤は高熱を帯びて唸りを上げ、彼らの苦しみを無機質に告げた。愛すれば愛するほど、相手は彼の重力に捕らわれ、自由を失い、魂が軋む音を立てる。その音に耐えきれず、彼らは反発力に身を任せるようにして、湊の前から消えていった。

だから、もう誰も愛さない。そう決めていた。

その決意に小さな波紋を立てたのは、ある雨の日の午後だった。ドアベルが澄んだ音を立て、雫という名の女性が店に入ってきた。雨に濡れた髪が放つ微かな花の香りと、しん、と静まり返った店内に響く彼女の軽やかな足音。彼女が書架に並ぶ本を眺めるその横顔に、湊の視線は吸い寄せられた。

無意識に、ポケットの引力秤に触れる。冷たい金属の感触。しかし、指先に確かな振動が伝わってきた。盤面を見なくともわかる。針が、ゆっくりと、しかし抗いがたく振れ始めている。湊は奥歯を噛みしめ、そっと彼女から視線を外した。この引力は、祝福ではない。呪いだ。

第二章 満ちる引力、軋む世界

雫は、それから頻繁に店を訪れるようになった。彼女はガラス工芸家で、古いデザインの本から着想を得るのだと言った。彼女の語る言葉は、まるで光を反射するガラスのようにきらきらと輝いて聞こえた。湊は彼女と話す時間を愛おしく思うようになり、同時に、日増しに強くなる引力に恐怖していた。

「湊さんの周りって、なんだか空気が濃いみたい」

カウンター越しにコーヒーを飲みながら、雫が不思議そうに言った。

「濃い?」

「うん。落ち着くけど、時々、体が少し重くなるような……。きっと、このたくさんの本の重みなのかもね」

彼女は屈託なく笑ったが、湊の背筋には冷たい汗が流れた。引力秤の針は、すでに警戒領域を示す赤い目盛りを指している。球体そのものが、ポケットの中でじんわりと熱を帯び始めていた。

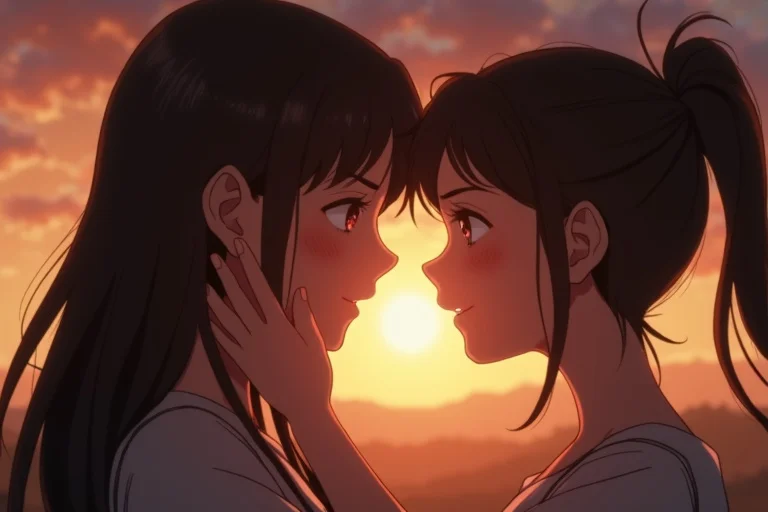

ある日、二人は公園のベンチで並んで座っていた。他愛もない話に笑い合う。その瞬間、湊は抑えがたい愛しさを感じた。雫の微笑みを、永遠にこの手に留めておきたい、と。

その時だった。雫が持っていた紙コップが、ことり、と音を立ててひとりでに滑り、湊の膝に引き寄せられた。

「え?」

雫は驚きの声を上げた。湊は咄嗟に紙コップを掴み、何でもないように装う。

「傾いてたみたいだ」

しかし、彼の心臓は氷のように冷えていた。もう隠しきれない。彼の愛は、物理法則を歪め、彼女の世界を侵食し始めているのだ。雫の動きが、以前よりも心なしか緩慢になっていることに、彼は気づいていた。それは愛の深さの証明ではなく、彼女の自由を奪っている証だった。

第三章 砕けたガラスの心

「私のアトリエ、見に来ない?今、一番気に入ってる作品が完成しそうなの」

雫からの誘いを、湊は断ることができなかった。彼女の世界をもっと知りたいという欲望と、そこに足を踏み入れてはならないという理性が、彼の内で激しくせめぎ合っていた。

彼女のアトリエは、陽光が降り注ぐガラス張りの空間だった。大小様々なガラス作品が棚に並び、光を乱反射させて、部屋全体が宝石箱のようにきらめいていた。雫は誇らしげに、部屋の中央に置かれた作品を指し示す。それは、幾重にも重なる薄いガラスの羽根で形作られた、繊細な鳥のオブジェだった。

「『自由』っていう名前なの。風が吹くと、本当に羽ばたいているみたいに見えるのよ」

彼女がそう言って微笑んだ瞬間、湊の胸に熱い感情が込み上げた。この人を、守りたい。愛したい。その純粋な想いが、しかし、最悪の事態を引き起こした。

ポケットの中で、引力秤が灼熱を発し、激しい唸りを上げた。湊の体から放たれた不可視の力が、アトリエの空気を歪ませる。棚の上の小さなガラス細工がカタカタと震え、そして――。

パリンッ!

甲高い音と共に、雫の『自由』が台座から引き剥がされ、宙を舞い、湊の足元で粉々に砕け散った。

静寂。光の破片が、無慈悲に床の上でまたたいていた。

雫は、砕けたガラスと湊を交互に見て、その顔から血の気が引いていくのがわかった。彼女の肩が小さく震えている。

「……どうして?」

「雫さん、違うんだ、これは……」

「あなたのそばにいると、息ができないの」

その言葉は、鋭いガラスの破片となって湊の胸に突き刺さった。彼女の瞳には、愛ではなく、紛れもない恐怖が映っていた。次の瞬間、湊は体がふわりと後ろに押されるのを感じた。反発力だ。彼女の心が、彼を拒絶している。二人の間に、修復不可能な亀裂と、物理的な距離が生まれた。

第四章 星々の残響

絶望に打ちひしがれ、湊は自室に閉じこもった。砕けたガラスの音が耳から離れない。なぜ、自分の愛は破壊しかもたらさないのか。

彼は、書店の奥深くに眠る禁書や古文書を、憑かれたように読み漁った。引力秤を修理してくれた老時計技師の言葉が、脳裏で反響する。「この秤は、個人の引力だけでなく、もっと大きな何か……星々の残響のようなものを測っているのかもしれん」。

そして、湊は一冊の古びた天文学の書物の中に、ある神話を見つけ出した。

それは、この世界が誕生した時、一つの完璧な存在が二つに分かたれ、その『失われた半身』を永遠に求め合っているという記述だった。人々が抱く恋心とは、その根源的な渇望――宇宙規模の引力の一部が、偶然近くにいる特定の個人へと向けられたものに過ぎない、と。

湊は息を呑んだ。全身に鳥肌が立つ。もし、この神話が真実だとしたら?

彼の異常な重力は、彼の特異体質などではなかった。何らかのシステムの欠陥により、世界全体が抱える『失われた半身』への途方もない引力が、彼の魂を器として、たった一人に集中してしまっているのだ。湊の愛が相手を押し潰すのは、それが一個人に向けられるにはあまりにも巨大な、世界そのものの孤独と渇望だったからだ。彼は、愛という名のブラックホールを内に抱えて生きてきたのだ。

第五章 選択の天秤

真実を知った湊に、安堵はなかった。残されたのは、あまりにも過酷な選択だった。文献を読み解くうちに、彼はそのシステムの欠陥に干渉する方法を見つけ出してしまった。

彼自身がアンテナとなり、その魂を媒介にして、一身に集中した世界の引力を、もう一度、世界全体に均等に再分配する。それは可能だった。しかし、その儀式を終えた時、彼は特定の個人を愛する能力を永遠に失う。彼の愛は、誰か一人のものではなく、世界全体に向けられた、平等で、限りなく希薄な、普遍的な重力そのものへと変質してしまうのだ。

雫への愛を捨てるということ。

彼女の笑顔を、声を、温もりを、二度と特別に感じることはできなくなるということ。

湊は、窓の外で輝く月を見上げた。ポケットの引力秤は、雫を想うと胸が張り裂けそうなほどの熱と痛みを発し、世界全体を想うと、静かで穏やかな青い光を放った。

彼はペンを取り、震える手で雫への最後の手紙を書き始めた。インクが紙に染みていく音だけが、部屋に響いていた。

第六章 愛の地平線

街で最も空に近い場所、丘の上の古い天文台のドーム屋上で、湊は一人、夜空を見上げていた。冷たい夜気が肌を刺す。彼は外套のポケットから引力秤を取り出し、その冷たい金属を強く握りしめた。

「さよなら、雫さん」

湊は目を閉じ、意識を集中させた。彼の内に渦巻く、世界そのものの巨大な愛と孤独を、今、解き放つ。引力秤がまばゆい光を放ち、彼の胸を中心に、光の波紋が同心円状に広がっていくのが見えた。彼の体は宙に浮き、その魂は細かく砕け、光の粒子となって夜空に溶けていった。

その瞬間、街では不思議な現象が起きていた。喧嘩をしていた恋人たちの間の険悪な反発力がふっと和らぎ、互いの手を握り合った。重い足取りで坂道を上っていた老婆の背中が、すっと軽くなった。誰もが、世界がほんの少しだけ優しくなったような、不思議な感覚に包まれていた。

雫は、アトリエで湊からの手紙を読んでいた。

『君を愛したこの重力で、世界を支えることにした。僕がいない世界は、きっと君が息苦しくない世界だから。そこで、自由に生きてほしい』

涙が、インクの文字を滲ませる。その時、窓辺に吊るされたガラスの風鈴が、ちりん、と澄んだ音を立てて初めて揺れた。これまで湊の引力に捕らわれて、決して鳴ることのなかった風鈴が。

湊は、もはや蒼井湊ではなかった。彼は個別の感情を失い、ただ静かに世界を見守る『愛の重力の番人』となった。彼はもう雫個人を強く愛することはできない。けれど、彼が均した穏やかな重力の中で、雫は、そして世界中の人々は、互いを傷つけることなく、穏やかに愛し合うことができるようになった。

雫はアトリエの窓を開け、夜空を見上げた。そこに湊の姿は見えない。けれど、頬を撫でる夜風の優しさに、自分を包む空気の穏やかさに、確かに彼の存在を感じていた。彼女の頬を、一粒の涙が、新しくなった世界の緩やかな重力に従って、静かに滑り落ちていった。