第一章 色褪せた街の残響

雨はアスファルトの匂いを呼び覚まし、街灯の滲んだ光を鈍く反射させていた。俺、水上蒼馬(みなかみ そうま)は、指先で冷たい鉄の手すりに触れる。ひやりとした感触と共に、脳裏にノイズが走った。――焦燥。苛立ち。そして、諦めに似た静かな悲しみ。それはこのアパートの三階で死んだ男が、最後にこの手すりに残した『感情の残響』だった。

「またか、蒼馬」

背後からかけられた声に、俺はゆっくりと振り返る。古びたトレンチコートを着た結城刑事は、紫煙を吐き出しながら眉をひそめていた。

「今回も、綺麗さっぱり『色』がない。まるで最初から無色の人生だったみたいに」

俺の能力は、呪いにも似ている。触れた物体に残された、持ち主の最後の強い感情を、香りや音、あるいは温度のような断片的な感覚として読み取ってしまう。だが、この連続殺人事件の現場だけは異質だった。通常、人が死ぬと、その『生きた証の色』――喜びは黄金に、悲しみは深い藍に、怒りは灼熱の赤に――が最も近くの物体に染み込み、その生涯を物語るはずだった。しかし、この事件の被害者たちは、魂を抜き取られた抜け殻のように色を失い、周囲の何ものにもその痕跡を残さない。

部屋のドアノブに手をかける。流れ込んできたのは、真空のような空虚な感覚だけ。微かに残る鉄錆の匂いと、絶望という名の無音の叫び。犯人は死者の『色』を、その人生そのものを奪い去っている。一体、何のために。雨音だけが響く部屋で、俺は自分の指先が微かに震えていることに気づいた。この空虚さは、俺自身の心の奥底にある何かと、不気味に共鳴していた。

第二章 無色の硝子球

「被害者はいずれも、何かに人生を捧げていた人間だ」

結城刑事が、資料の束をデスクに叩きつけた。ピアニスト、画家、植物学者。彼らの人生は、きっと鮮やかな『色』で満ち溢れていたはずだった。それなのに、残されたものは完全な無彩色。犯人はまるで、世界から色彩だけを丹念に蒐集しているかのようだった。

俺は再び、最後の被害者となった植物学者の部屋を訪れていた。警察の規制線が虚しく揺れている。何か見落としはないか。床、壁、天井。神経を指先に集中させ、ゆっくりと部屋の中をなぞっていく。本棚の隙間、枯れた観葉植物の鉢、埃をかぶった顕微鏡。どれに触れても、あの忌まわしい虚無がまとわりつくだけだ。

その時、床に敷かれた古い絨毯の僅かな膨らみに気づいた。指で探ると、硬質な感触が伝わる。絨毯をめくると、そこに転がっていたのは、ピンポン玉ほどの大きさの透明な硝子球だった。光を全く反射せず、ただそこにあるだけの、奇妙な存在感。

そっと摘み上げる。

何も感じない。

残響も、温度も、匂いも、何一つ。まるで、この世のどんな感情も拒絶しているかのように、それはただの無垢な透明だった。しかし、鑑識が見逃すはずのないものが、なぜこんな場所に? 被害者はこれを最後に握りしめていたのではないか。得体の知れない寒気が背筋を駆け上った。この球体は、この事件の心臓部だ。そう直感した。

第三章 混濁する記憶

硝子球を手に入れてから、俺の精神の均衡は少しずつ崩れ始めた。能力が不安定になり、街を歩くだけで、道端の石ころや電信柱から、過去に蓄積された無数の感情が濁流のように流れ込んでくるようになった。他人の記憶と自分の記憶の境界線が、滲んでいく。

昨夜も夢を見た。

冷たい雨が降る中、小さな俺が一人で泣いている。そこに誰かがそっと傘を差し出す。その人物の顔は見えない。ただ、その手に握られた傘の柄に触れた瞬間、温かいような、それでいてひどく悲しいような、矛盾した感情が流れ込んできた。あれは誰の記憶だ? 俺自身の過去なのか、それとも、どこかで拾ってしまった誰かの残響なのか。

「大丈夫か、蒼馬。顔色が悪い」

結城刑事の心配そうな声が、遠くで聞こえる。俺は捜査資料から顔を上げ、乾いた唇を舐めた。「少し、疲れているだけです」

嘘だ。俺は壊れかけていた。世界が、他人の感情が、俺という器から溢れ出そうとしている。ポケットの中の硝子球を握りしめる。これだけが、唯一何も語りかけてこない、静かな場所だった。しかし、その静けさこそが、嵐の中心のような不気味さを孕んでいた。

第四章 氾濫する色彩

限界は、突然訪れた。

雑踏の交差点で信号を待っていた時だった。赤信号が点滅した瞬間、世界が爆発した。

アスファルトからは何十年も前に染み付いた人々の焦燥が黒い靄となって立ち上り、向かいのビルからは、そこで働く者たちの疲労や希望が、くすんだ虹色のオーラとなって噴き出した。すれ違う人々の頭上には、怒り、喜び、嫉妬、愛情、ありとあらゆる感情が原色の絵の具のように渦巻き、互いに混じり合って汚濁した色彩の津波となって俺に襲いかかった。

「うわっ……!」

耳鳴りが頭蓋を揺らし、視界が明滅する。嗅覚はむせ返るような甘い腐臭で麻痺し、肌は無数の針で刺されるように痛んだ。感情の洪水だ。俺は立っていられず、その場に膝をついた。助けを求める声も出ない。このままでは、俺という個は、この色の奔流に飲み込まれ、溶けて消えてしまう。

絶望が心を塗りつ潰そうとした、その刹那。俺は無意識にポケットの硝子球を握りしめていた。冷たく、滑らかな感触。その一点だけが、狂った世界の中で唯一の秩序だった。

第五章 硝子越しの真実

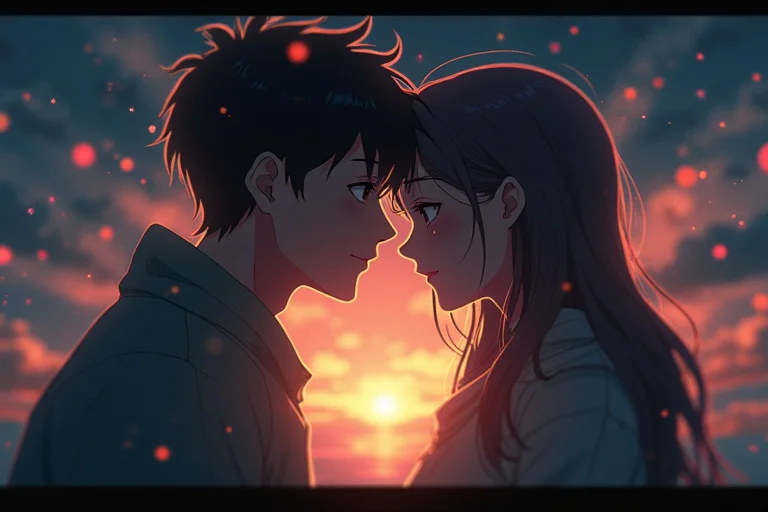

俺は震える手で、その『無色の硝子球』を目に押し当てた。

世界から、色が消えた。

あれほど暴れていた感情の津波は嘘のように凪ぎ、街は静かなモノクロームの風景に戻っていた。人々も建物も、全てが本来の輪郭を取り戻している。硝子球は、感情の色を遮断するフィルターだったのだ。

安堵のため息をついた俺は、そのまま硝子球を覗き込んだ。そして、息を呑んだ。

球体の内部に、万華鏡のような世界が広がっていた。

ピアニストが奏でたかったであろう至高の旋律が黄金色の光となり、画家が描きたかった楽園の風景がエメラルドグリーンの粒子となり、植物学者が愛した新種の蕾が純白の輝きとなって、その中で美しく、そして静かに渦巻いていた。犯人が奪ったはずの『生きた証の色』が、全てこの中に封じ込められていたのだ。

その色彩の奔流の中心に、一人の少年がうずくまっていた。

色のない、影のような少年。泣いているようにも、笑っているようにも見えた。その顔は、記憶の奥底で、雨の中で傘を差し出してくれた誰かに似ていた。いや、違う。あれは――幼い頃の、俺自身だ。

第六章 色なき対話

自宅に戻り、俺は洗面台の鏡の前に立った。自分の顔が、ひどく知らない人間のものに見える。ポケットから硝子球を取り出し、それを通して再び鏡を覗いた。

鏡の中の俺は、俺ではなかった。

表情がなく、瞳には何の光も宿っていない。まるで色を失った死体のように、空虚な存在がそこにいた。鏡の中の唇が、ゆっくりと動く。

『やっと、気づいたんだね。蒼馬』

声は直接耳に届くのではなく、頭の中に直接響いた。

「お前は……誰だ」

『僕は、君だよ。君が忘れてしまった、もう一人の君だ。名前はない。君が僕を捨てたあの日から、僕はただの『零(ゼロ)』になった』

零は語り始めた。幼い頃、俺たちは一つの存在だった。だが、ある事故で、俺は死の淵を彷徨った。その時、俺の心は生き延びるために、全ての痛み、恐怖、そして悲しみという『感情』を切り離した。その感情の全てを引き受け、影となったのが零だった。

『君は光の中で生きるために、僕という影を切り捨てた。感情を失った僕は、色を認識することもできなくなった。だから、集めるしかなかったんだ。他の誰かの、鮮やかな感情の色を。この空っぽの心を、少しでも満たすために』

連続殺人は、零が失った自身を取り戻すための、哀しい儀式だったのだ。

第七章 二人で描く色

「お前を、消すべきなのかもしれない」

俺の声は震えていた。全ての元凶は、目の前にいる自分自身の半身なのだ。

零は静かに首を振った。『消せるものか。僕は君の痛みそのものだ。僕を消せば、君はまた壊れる』

その通りかもしれなかった。俺が感じてきた苦悩は、もしかしたら、不完全な魂が一つに戻ろうとする叫びだったのかもしれない。

俺は硝子球を強く握りしめた。球体の中では、奪われた色たちが、帰る場所を探すように煌めいている。

「お前が失った色は、俺がずっと見てきた。俺が抱えてきたこの痛みは、お前が引き受けてくれたものだったんだな」

俺は鏡に向かって、ゆっくりと手を伸ばした。冷たい鏡面に指が触れる。

「もう一人で抱えなくていい。一緒に、背負っていこう」

鏡の中の零の瞳に、初めて微かな光が宿ったように見えた。彼もまた、ゆっくりと手を伸ばす。

二つの手が重なった瞬間、硝子球がまばゆい光を放ち、砕け散った。封じ込められていた全ての色彩が、俺の体へと流れ込んでくる。それはもはや暴力的な洪水ではなかった。痛みは和らぎ、悲しみは深みとなり、喜びは輝きを増す。欠けていたピースがはまるように、俺の魂が一つになっていくのを感じた。

目を開けると、世界は以前とは違って見えた。全ての色が、優しく、そして調和をもってそこに存在していた。雨上がりの窓の外には、淡く、しかし確かな虹がかかっている。

俺はもう、他人の感情に振り回されるだけの存在ではない。触れたものの痛みに寄り添い、その色が持つ本当の意味を理解できる。俺の瞳にどんな色が宿っているのか、それはまだ分からない。だが、これから零と共に、俺たちだけの色を、この世界に描いていくのだ。