第一章 幻の時計

午前七時二十分。佐倉亮は、静かに響くキッチンタイマーの音で、今日の始まりを告げられた。トーストの香ばしい匂いが鼻腔をくすぐり、淹れたてのコーヒーからは白い湯気が立ち上る。日常の、あまりにも日常的な朝。彼はフォークを手に取り、目玉焼きの黄身を崩そうとした、その時だった。

スプーンが、宙に浮いた。正確には、佐倉の視界の中で、スプーンと彼の指先との間に、ごくわずかな、だが決定的な「ずれ」が生じたのだ。金属の冷たい感触が、一瞬、どこか遠い場所にあるように感じられ、彼の意識が追いつかないうちに、スプーンは重力に逆らうかのようにふわりと浮遊し、そして、何の抵抗もなく目玉焼きの黄身へと沈んだ。

「…なんだ?」

思わず声に出したが、その声すら、どこか他人事のように聞こえた。腕時計の秒針が、カチ、カチ、と規則正しいリズムを刻んでいる。しかし、彼の耳には、その秒針が一度、わずかに逆回転したような「音の幻覚」が響いた。既に一口食べたはずのトーストが、まるで手つかずのまま、再び皿の上にあるように見える錯覚。それは数秒の出来事だったが、佐倉の脳裏には、日常が持つ堅牢なリアリティに、ひびが入ったかのような感覚が残った。

かつて敏腕刑事として鳴らした佐倉は、三年前に警察を退職し、現在は個人で探偵事務所を営んでいる。彼の人生に深く影を落としているのは、退職の引き金となった未解決事件「影絵消失事件」だ。複数の市民が、異なる場所で、まるで影のように忽然と姿を消した事件。被害者たちは皆、失踪する直前に「時間がずれる」「デジャヴが異常に鮮明に見える」「自分だけが別の時間の流れにいるようだ」といった奇妙な訴えをしていた。当時の捜査本部は、疲労や錯覚として処理しようとしたが、佐倉はその奇妙な一致に、事件の核心が隠されているのではないかと考えていた。しかし、結局、手がかり一つ見つからず、事件は迷宮入りとなった。

その朝の不可解な出来事以来、佐倉の身に奇妙な現象が頻発するようになる。信号が青から赤に変わる瞬間を二度見た気がしたり、職場で書類を手に取った記憶があるのに、なぜかデスクに戻っているといった「時間的なループ」を感じるようになった。それは数秒から数分の短いもので、疲労やストレスによるものだと自分に言い聞かせたが、その頻度は徐々に増していった。

ある日の夕暮れ時、公園のベンチで一人考え事をしていた佐倉は、突然、全身を襲う激しい倦怠感と、頭の中を駆け巡る無数の「言葉」に襲われた。それは彼の言葉ではない。「…まただ。時間が、私だけ…」「この光景を、前に見た気がする…いや、これは未来?」混乱する思考の中で、彼の脳裏にフラッシュバックしたのは、三年前に積み上げられていた「影絵消失事件」の被害者たちのカルテだった。彼らの訴えと、自分が今体験している現象が、あまりにも酷似していることに、佐倉は凍り付いた。

まさか。そんなはずは、ない。だが、彼の内側で、幻の時計が確実に動き始めていた。

第二章 過去との共鳴

佐倉の症状は、日を追うごとに悪化した。時計の秒針が逆回転する幻覚は鮮明になり、短い記憶の欠落は数分間に及ぶこともあった。会話の途中で相手が言った言葉を、自分が既に発言したかのように錯覚し、相手を困惑させることも一度や二度ではない。自身の身体が、まるで過去の未解決事件の被害者たちの「残響」と共鳴しているかのように感じられた。

佐倉は、事務所の奥にある鍵のかかったキャビネットから、埃を被った「影絵消失事件」のファイルを取り出した。黄ばんだ報告書、粗い写真、そして被害者たちの詳細な証言記録。彼は、自身の症状と照らし合わせるように、それらの資料を貪るように読み込んだ。

「被害者A、会社員、30代。失踪一週間前から『時間が飛ぶように感じる』『デジャヴが異常に頻繁に起こる』と訴え。特に、夜明け前の特定の時間帯に同じ夢を見続けると話していた」

「被害者B、学生、20代。失踪直前、『周囲の人間と自分だけ、時間の流れが違うようだ』『五秒先の未来が見えるような、奇妙な感覚に襲われる』と語っていた」

「被害者C、主婦、40代。失踪前夜、『時計が壊れたわけでもないのに、いつも同じ時刻で止まって見える』『家族の会話が、一瞬、逆再生したように聞こえる』と友人に打ち明けていた」

佐倉の背筋を冷たいものが駆け上がった。これらは、まさに彼自身が今、経験していることではないか。特に、被害者Aが訴えていた「特定の時間帯に同じ夢を見続ける」という証言には、彼の心臓が激しく脈打った。ここ数週間、彼もまた、覚えのない場所で、ぼんやりとした光景を繰り返し夢に見ている。それは、古い時計台の針が止まったままの、奇妙な広場のような場所だった。

佐倉は、この現象が単なる偶然や精神的な病ではないと確信した。自分が「影絵消失事件」の次の被害者になろうとしているのか。あるいは、この症状こそが、事件の謎を解く鍵なのか。しかし、この話を誰に信じてもらえるだろうか。

彼は、警察時代の元同僚であり、共に「影絵消失事件」を担当した刑事、沢木に連絡を取った。沢木は現在も現役で、佐倉とは退職後も時折連絡を取り合う間柄だった。カフェで待ち合わせた佐倉は、沢木に自身の奇妙な症状と、それが過去の事件の被害者たちの証言と酷似していることを打ち明けた。

「佐倉、それは…疲れてるんだよ。あの事件から三年、ずっとお前は囚われている。少し休め」沢木は困惑した表情で、佐倉の額に触れた。「熱もないな」

「違う、沢木。これは現実だ。俺は、あの事件の被害者たちと同じものを体験している。まるで、あの事件が俺の身体を通して、何かを伝えようとしているかのように…」佐倉は必死に説明したが、沢木の顔には懐疑の色が濃く表れていた。

しかし、佐倉がふとグラスに目をやると、グラスの中の氷が、一瞬だけ、溶けきる前の形に戻ったように見えた。彼は視線を素早く沢木に戻したが、沢木はそれに気づいていない。そして、彼の視界の端で、沢木が手にしたスマホの時間が、一瞬だけ数分前に戻ったように見えた。沢木が画面に目をやった瞬間、時間は再び進む。それは、佐倉にしか見えない、時間という幻覚だった。

「…俺は、今、お前がスマホの時間を気にする瞬間を、二度見た」佐倉は低く呟いた。沢木の眉間に深い皺が寄った。佐倉の目の奥に宿る、異常なまでの真剣さに、沢木は何かを感じ取ったようだった。

「佐倉、お前、本当に…どうしたんだ」沢木の声には、困惑と、ほんのわずかな恐怖が混じっていた。佐倉は、自分を信じさせる唯一の方法は、この症状の「先」にある真実を見つけることだと、直感した。

第三章 記憶の螺旋、真実の淵

症状は、明確なパターンを持ち始めていた。それは、影絵消失事件の被害者たちが失踪した「特定の時間帯」と「特定の場所」に近づくほど、顕著になる。佐倉は、その奇妙な一致に導かれるように、夜な夜な当時の事件現場を巡り始めた。

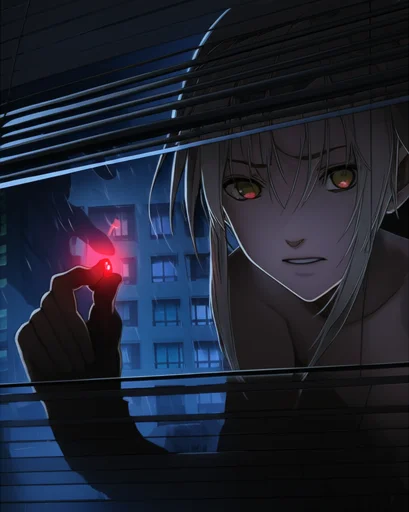

ある夜、佐倉は被害者Cが最後に目撃された、寂れた時計台のある広場にいた。午後十一時三十三分。それは、Cが家族に「時間が止まって見える」と話したという、まさにその時刻だった。広場には人影はなく、ただ古い時計台の針が、まるで時を刻むのを拒むかのように、完全に止まっていた。

佐倉の頭に激しい痛みが走る。視界が歪み、世界が回転するような感覚に襲われた。体中の細胞が逆行するような、不快なデジャヴが彼を包み込む。そして、彼の意識は、まるで古びたフィルムが巻き戻されるかのように、過去へと引きずり込まれていった。

「――助けて…時間が…」

それは、被害者Cの声だった。佐倉の脳内で、Cの最期の瞬間の光景が、まるで自身の記憶であるかのように鮮明に再生された。Cは、広場の中心で、空虚な一点を見つめ、助けを求めている。彼女の周囲の景色は歪み、時間が波打っている。そして、佐倉は、そこで信じがたい光景を目にした。

Cの視線の先に、立っている男がいた。その男は、佐倉自身だった。

彼の脳内を激しい電流が駆け抜けた。三年前に現場検証を行った佐倉自身の姿が、Cの最後の記憶の中に存在していたのだ。当時の佐倉は、広場の隅に立ち、周囲を見回していた。その手には、現場に落ちていた、奇妙な模様の描かれた古びた懐中時計が握られている。それは、佐倉が、捜査の一環として「偶然」見つけ、特に重要視せずに遺失物として処理したはずの物だった。

「…まさか、俺が?」

佐倉の価値観は、根底から揺らいだ。彼は事件の解決に尽力した刑事だ。被害者たちを救えなかったことに、深い悔恨を抱いてきた。しかし、Cの記憶の中の彼は、まるで時空の境界に立つ監視者のように、ただ静かにそこに立っていた。そして、彼の手にあった懐中時計が、Cが「時間が止まって見える」と訴えた時刻、つまり午後十一時三十三分に、ぴたりと時を刻み始めるのが見えた。

時計が時を刻むと同時に、Cの身体が、まるで水彩画のインクが水に溶けるように、ゆっくりと、しかし確実に、景色の中に溶け込んでいく。それは「消失」ではなく、「別の場所へ遷移」しているかのような光景だった。佐倉は、自身の手にあった懐中時計が、被害者たちの「消失」を引き起こすトリガー、あるいは、彼らを別の時間軸へと導く「共鳴装置」であったことを悟った。そして、自分が無意識のうちに、その懐中時計を発動させてしまった可能性。

自分が、被害者たちの消失の引き金だったのか?あの時、なぜあの懐中時計を手に取ったのか?それは、単なる偶然だったのか、それとも、この症状が彼を導き、過去の自分をその場に存在させた、一種の「時間的なループ」だったのか?

佐倉は膝から崩れ落ちた。後悔と絶望、そして混乱が、彼の心を支配した。彼の身体に刻まれた「時間のずれ」は、被害者たちの残響であると同時に、彼自身の過去の罪の残響でもあったのだ。

第四章 時の境界、赦しの光

佐倉は、自身の身体がもはや単なる器ではなく、過去と現在、そして未来を繋ぐ「時間軸の境界」そのものになっていることを理解した。彼の症状は、被害者たちが辿り着いた時間軸の断片に、彼を引き込むための招待状だったのだ。彼は、自分が過去に触れた懐中時計が、被害者たちの「時間に対する強い願望」――時間を巻き戻したい、未来を見たい、特定の瞬間に留まりたいといった個人的な思い――と共鳴し、彼らを別の時間軸へと誘うトリガーとなったのだと結論付けた。

彼らを「消失」させたのは、何者かの悪意ではなかった。それは、彼らが望んだ「時間」への旅立ちだった。だが、それはあまりにも突然で、予測不可能な旅だった。

佐倉は、もう一度あの時計台の広場へ向かった。そして、午後十一時三十三分。自身の体に刻まれた「時間のずれ」に意識を集中させ、被害者Cが最後にいた場所に立ち、目を閉じた。

視界が白く光り、耳元で無数の声が囁いた。それは、影絵消失事件の被害者たちの声だった。「…私は、あの選択をやり直したい」「…この病気が進行する前に、せめて子供の成長を見届けたかった」「…時間が止まれば、あの幸せな瞬間が永遠になるのに」

佐倉は、彼らが「救出」を求めているのではないことに気づいた。彼らが望んでいたのは、過去への後悔や、未来への不安から解放されること。そして、その願いが、懐中時計という触媒を通じて、彼らをそれぞれの「望む時間」へと導いたのだ。彼らは、消滅したのではなく、それぞれの時間軸を旅しているのだ。

佐倉は、自分自身が抱えていた「時間を巻き戻したい」という後悔、あの事件を解決できなかった悔恨と向き合った。彼は、あの懐中時計を手に取った時、無意識のうちに「時間を操作したい」という自身の願望を抱いていた。その願望が、彼自身の症状を引き起こし、そして過去の自分を動かした。それは、彼もまた、時間という幻想に囚われた一人だったことを意味していた。

佐倉の目から一筋の涙が流れ落ちた。それは、被害者たちへの謝罪であり、自身の無意識の罪への悔恨であり、そして、彼らへの理解でもあった。

彼の身体から、時間的なずれの感覚がゆっくりと消えていく。幻の秒針は、もう逆回転することはない。佐倉は、広場の中心で、静かに目を開いた。時計台の針は、相変わらず止まったままだ。しかし、その止まった針が、もはや不気味なものではなく、まるで永遠を象徴するかのようにも見えた。

佐倉は、この事件の真実を世間に公表することを決意した。それは、物理的な「事件解決」ではない。だが、それは、被害者たちが消滅したのではなく、それぞれの「時間」へと旅立ったのだという、新たな解釈と、残された人々へのメッセージとなるだろう。

彼は探偵として、そして一人の人間として、深く時間というものの神秘と、人の願望の深淵に触れた。過去に囚われていた佐倉は、この経験を通じて、自身の後悔を赦し、未来へと向かう一歩を踏み出した。彼の心には、もう影絵はない。残されたのは、時間の持つ無限の可能性と、人の心に宿る普遍的な願いへの、静かな理解と、深い余韻だった。