第一章 黒い滲み

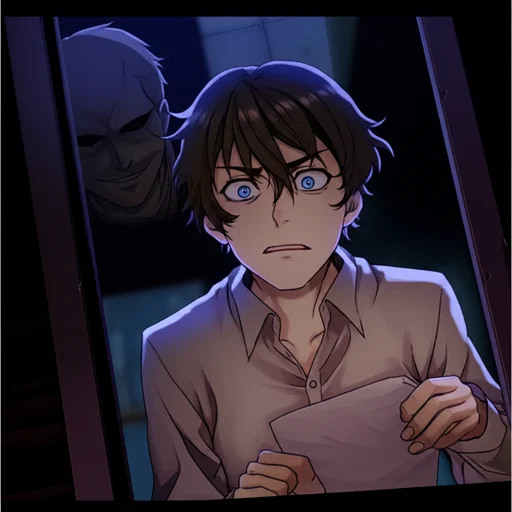

久我湊(くがみなと)の世界は、常に黒い染みで汚れていた。それは比喩ではない。彼には、他人の嘘が物理的な「染み」として見えるのだ。虚偽の言葉が吐かれると、その人物の口元や手、あるいは嘘が染み付いた場所に、濡れた墨汁が和紙に広がるような、じわりとした黒い滲みが現れる。その能力が発現して以来、湊が信じられるものは、沈黙と、染みのない言葉だけになった。

元刑事という肩書は、とうに埃をかぶっている。今は雑居ビルの四階で、私立探偵の看板を掲げ、ひっそりと息を潜めるように生きていた。この呪われた眼で、せめてもの真実を見つけ出すために。

ある雨の日の午後、事務所のドアを叩く音がした。入ってきたのは、高遠絵里(たかとおえり)と名乗る女性だった。歳の頃は三十代半ば。雨に濡れたトレンチコートが、彼女の華奢な肩を一層小さく見せている。

「夫が、一週間前から帰らないんです」

彼女の声は震えていたが、その言葉に一片の染みも浮かばなかった。湊は目を細める。ここまで完璧な「真実」を語る人間は珍しい。大抵の人間は、見栄や自己保身のための些細な嘘を、無意識に言葉の端々に滲ませるものだからだ。

「警察には?」

「届けは出しました。でも、家出の可能性が高いと……。あの人は、そんな無責任な人じゃありません」

彼女の言葉は、どこまでも透明だった。湊は、久しぶりに人間の「誠実さ」に触れた気がして、少しだけ心が和らいだ。だが、その安堵は、彼女がハンドバッグから取り出した一枚の写真によって、無残に打ち砕かれることになる。

「これが、夫の彰(あきら)です」

差し出された写真には、柔和な笑みを浮かべた男性が写っていた。しかし、湊の眼には、その男性の顔全体に、まるで古びた壁の雨漏りの跡のように、濃く、深く、どす黒い染みがべったりと張り付いて見えた。それは、湊がこれまで見た中でも最大級の、根源的な嘘を示す染みだった。

写真そのものが、嘘をついている。

湊は息を呑んだ。こんな現象は初めてだった。嘘は生命の宿る口から発せられるはずだ。無機物であるはずの写真が、なぜこれほど強烈な虚偽を放っているのか。

「どうか、お願いできませんか。夫を見つけてください」

絵里の澄んだ瞳が、まっすぐに湊を射抜く。その瞳には、一点の曇りもない。彼女の言葉は真実。だが、彼女が差し出した夫の存在は、巨大な嘘の塊だった。

この矛盾は何だ?

湊の探偵としての本能が、錆び付いた歯車のように、軋みを立てて動き始めた。彼は静かに頷き、その依頼を引き受けることにした。この奇妙な染みの正体を突き止めずにはいられなかった。

第二章 嘘の共犯者たち

高遠彰。三十八歳。中堅の慈善団体で会計士を務めている。温厚な人柄で、誰からも好かれていた──というのが、表向きの評判だった。しかし、湊が調査を進めるほどに、その人物像は嘘のインクで塗り潰されていった。

まず、彰の職場を訪れた。上司だという男は、「高遠くんは真面目で、金の扱いも正確だった。失踪するなんて信じられない」と語った。だが、その口元には、薄墨色の染みがじわりと滲んでいた。些細だが、確かな嘘だ。同僚たちも同様だった。「彼が悩んでいる様子はなかった」「夫婦仲は良好だと聞いていた」──その言葉の端々が、黒く濁っていく。彼らは皆、何かを知りながら、それを隠していた。まるで、示し合わせたかのように。

次に、彰の唯一の親友だという男に会った。大学時代からの付き合いだという彼は、彰のことを心から心配しているように見えた。

「あいつが何も言わずに消えるなんて……。何か、事件に巻き込まれたんじゃ……」

男の目には涙さえ浮かんでいた。しかし、湊の眼には、その涙よりも鮮明に、男の言葉が紡がれるたびに首筋に広がる、濃い染みが見えていた。彼は、彰の失踪について何か重大な事実を知っている。そして、それを隠すために、必死で嘘を重ねている。

誰もが嘘をついている。彰の周囲は、まるで嘘で塗り固められた繭のようだった。だが、奇妙なことに、それらの嘘には悪意が感じられなかった。むしろ、何かを、あるいは誰かを必死に守ろうとするような、悲壮な色合いを帯びていた。

事務所に戻った湊は、集めた情報を整理しながら、窓の外に広がる街を見下ろした。高層ビルの窓、行き交う人々の口元、看板の文字。彼の眼には、世界が大小さまざまな染みで覆われているように見える。この能力は、真実を暴く力ではない。ただ、世界がどれほど多くの嘘で成り立っているかを、残酷なまでに突きつけるだけの呪いだ。

苛立ちが募る。なぜ皆、嘘をつく? 高遠彰という男は、一体何者なのだ。依頼人である妻・絵里の、あの透明な言葉だけが、この嘘に満ちた世界で唯一の道標のように思えた。彼女だけは、真実を語っていた。ならば、彼女の知らないところで、彰に何かが起こったはずだ。

湊は再び、高遠夫妻が暮らしていたマンションを訪れた。絵里から預かった鍵でドアを開ける。静まり返った室内に、彰の気配はどこにもない。だが、リビングの本棚に、一冊だけ不自然に収められた分厚いアルバムを見つけた。それは旅行の写真で埋め尽くされていたが、どの写真の彰の顔にも、あの日の写真と同じ、不気味な黒い染みがこびりついていた。

その時、湊は気づいた。アルバムの最後のページに、一冊の薄い手帳が挟まれていることに。革張りの、古びた手帳だった。表紙には、何も書かれていない。湊は唾を飲み込み、ゆっくりとその手帳を開いた。

第三章 存在しない男

手帳に綴られていたのは、几帳面な、しかしどこか力の抜けた筆跡の日記だった。それは紛れもなく、高遠彰の日記だった。湊はページをめくる指先に、汗が滲むのを感じた。

『四月十日。今日、絵里が僕の好きなアイリッシュセッターの万年筆を買ってきてくれた。彼女はいつも、僕が何を欲しているかを知っている。まるで、僕自身であるかのように』

日記は、絵里との穏やかで幸福な日常で満たされていた。彼女への深い愛情と感謝が、どのページからも滲み出ていた。しかし、読み進めるうちに、湊は違和感を覚え始める。日記の中の彰は、あまりにも完璧すぎた。完璧な夫、完璧な善人。まるで、誰かが理想の人物像を書き連ねているかのように、人間的な欠点や葛藤が抜け落ちているのだ。

そして、湊は最後から数ページ目で、衝撃的な一文に突き当たった。

『六月三日。最近、僕の意識が薄れていくのを感じる。絵里が新しい薬を飲み始めてからだ。先生は、彼女のために、僕が消えることが必要だと言っているらしい。でも、僕は消えたくない。僕はここにいる。絵里を愛している。僕という存在は、彼女が創り出してくれた、最高の傑作なんだから』

湊の全身から、血の気が引いた。脳を鈍器で殴られたような衝撃。バラバラだったパズルのピースが、一気に組み上がっていく。

高遠彰は、失踪したのではない。

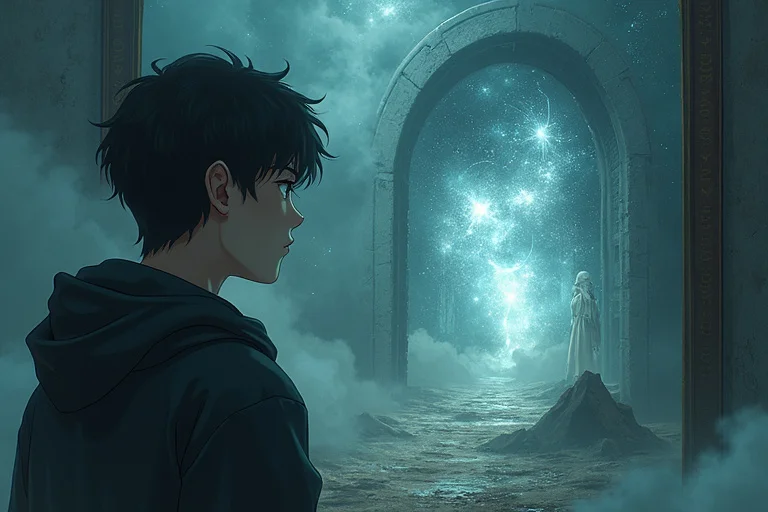

最初から、この世界に存在しない男だったのだ。

彼は、妻・高遠絵里の別人格だった。

解離性同一性障害。強いストレスやトラウマから心を守るために、もう一人の自分を創り出す精神的な状態。絵里は、あまりにも優しく、脆い心を守るために、「高遠彰」という理想的で強い夫の人格を、自分の中に創り上げていたのだ。

上司や同僚、親友たちの嘘。あれは、彰を守るための嘘ではなかった。彼の正体を知りながら、それを知らないふりをすることで、絵里の心を必死に守ろうとしていたのだ。彼らは皆、嘘の共犯者であると同時に、絵里を支える庇護者だった。

依頼に来たあの日、絵里が語った「夫の失踪」。それは、治療によって彰の人格が消えかけていることへの、彼女自身の無意識の悲鳴だった。彼女にとって、彰は確かに存在する夫であり、彼の「失踪」は紛れもない真実だった。だから、彼女の言葉には一切の染みがなかったのだ。

そして、写真に付着していた、あの巨大な染み。それは、「この写真に写っている男は、高遠彰ではない」という、この事件の核心を突く、最大の嘘を示していた。おそらく、写真は絵里が好きな俳優か誰かのものを、無意識のうちに自分の夫だと思い込んでいただけなのだろう。

湊は手帳を閉じ、天を仰いだ。自分の能力が、初めて憎いと思った。それはただ嘘を暴くだけでなく、人が心を守るために必死で紡いだ、あまりにも哀しい「真実」の形をも、無慈悲に暴いてしまう。真実を知ることが、必ずしも救いになるとは限らない。この事実を、湊はどうやってあの透明な瞳を持つ女性に伝えればいいというのか。

第四章 真実という名の痛み

数日後、湊は高遠絵里を事務所に呼んだ。窓の外では、夕日がビル群を茜色に染めている。街に広がる無数の染みも、その光の中では少しだけ和らいで見えた。

「ご主人がどこにいるか、分かりました」

湊は静かに切り出した。絵里の顔が、ぱっと明るくなる。その純粋な喜びに、湊の胸は針で刺されたように痛んだ。

彼は一枚の書類をテーブルの上に滑らせた。それは、彼が独自に調べ上げた、絵里の主治医がいる心療内科のパンフレットだった。

「ここに、あなたのご主人がいます。いや……あなたのご主人を、誰よりも理解している人がいます」

絵里の表情が、困惑に変わる。湊は続けた。言葉を選びながら、慎重に。

「絵里さん。あなたは、とても強い人だ。そして、とても優しい人でもある。だから、自分を守るために、もう一人の、もっと強くて優しい人を必要とした」

湊の言葉に、染みは一切ない。彼は、自分の見つけた真実を、ただありのままに告げていた。

絵里の瞳が大きく見開かれ、みるみるうちに涙の膜が張っていく。彼女はまだ、何も理解していないかもしれない。だが、彼女の心の奥深くで眠っていた本当の自分が、湊の言葉に反応しているのが分かった。

「彰は……私の、中に……?」

か細い声が、静かな事務所に響く。

「彼は、あなたを守るために生まれた、あなたの最高の理解者です。失踪したわけじゃない。ただ、あなたが一人でも大丈夫になれるように、少しだけ遠くで見守ろうとしているだけです。だから、会いに行ってあげてください。あなた自身に」

湊は、彰の日記を彼女に手渡した。絵里は震える手でそれを受け取ると、一ページ、また一ページと、自分の知らない「夫」の言葉を、そして自分自身の心の叫びを、確かめるように読んでいく。やがて、彼女の肩が小さく震え始め、嗚咽が漏れた。

それは、絶望の涙ではなかった。長い間、固く閉ざされていた心の扉が開き、ようやく光が差し込んだかのような、解放の涙だった。

湊は、何も言わずに彼女の隣に座り、ただ静かにその時が過ぎるのを待った。彼の眼には、涙に濡れた絵里の頬に、黒い染みが現れては消えていくのが見えた。それは、彼女の中でせめぎ合う、彰という存在と、本当の自分との葛藤の証に見えた。

数十分後、顔を上げた絵里の表情は、憑き物が落ちたように穏やかだった。

「ありがとうございます、久我さん。……行ってみます。その、病院に」

彼女は深々と頭を下げ、事務所を出て行った。ドアが閉まる最後の瞬間、彼女は振り返り、微かに微笑んだように見えた。

一人残された事務所で、湊は窓の外に目をやった。日はとっぷりと暮れ、街には人工の光と、それに伴う無数の嘘の染みが広がっている。だが、その景色は、以前ほど醜くも、絶望的にも見えなかった。

嘘は、人を傷つける。だが、嘘は、人を守ることもある。真実が常に正しいとは限らない。この世界は、白と黒だけで割り切れるほど単純ではないのだ。

湊は、自分のこの呪われた眼が、初めて少しだけ愛おしいものに思えた。それはただ嘘を断罪するためのものではない。嘘の裏に隠された、人間の弱さ、哀しさ、そして愛情を理解するために、自分に与えられたのかもしれない。

彼は新しいコーヒーを淹れ、夕闇に溶けていく街を眺めた。染みだらけの世界は、今日も静かに夜を迎える。そして、その無数の染みの一つ一つに、語られることのない物語が眠っている。それを拾い集めるのが、これからの自分の仕事なのだろう。湊は、そう静かに思った。