第一章 静寂の和音

神宮寺響介は、物に宿る記憶を「音」として聞く。

彼の営む古物商『廻音堂』に並ぶ品々は、彼にとっては沈黙の合唱団だった。年代物の懐中時計は過ぎ去った恋の切ないメロディを刻み、使い古された万年筆は持ち主の苦悩に満ちた不協和音を奏でる。彼はその音を聞き、物の来歴を読み解く。それは呪いであり、同時に天賦の才でもあった。この能力のせいで、彼は生身の人間の複雑な感情の奔流から距離を置き、古びた物たちの静かな声に耳を傾ける生活を選んでいた。

その静寂を破ったのは、刑事である旧友、田所のけたたましい電話だった。

「響介、またお前の力が必要になった」

受話器から聞こえる田所の焦燥した声は、いつもの事件とは違う種類の不吉な響きを持っていた。

現場は、高名な彫刻家、水上玲司のアトリエだった。天窓から差し込む午後の光が、白い骸と化した石膏像たちを照らし、異様なほど静謐な空間を作り出している。その中央で、水上玲司は血の海に沈んでいた。彼の胸には、一本の彫刻刀が深々と突き刺さっている。まるで、自らが作り出した作品の一部になることを望んだかのような、凄絶な死に様だった。

「凶器は、先生が三十年以上も愛用していたノミだ。指紋は綺麗に拭き取られているが、第一発見者で一番弟子の相沢伊織を重要参考人として聴取している」

田所が、証拠品袋に入れられた彫刻刀を響介の前に差し出した。黒檀の柄は、長年の使用で持ち主の手に馴染むように滑らかにすり減っている。響介はゆっくりと息を吐き、手袋をはめた指でそっと袋に触れた。

目を閉じる。意識を集中させると、世界の雑音が消え、物だけが持つ固有の音階が立ち上ってくる。それは通常、最後の持ち主が放った最も強い感情の残響だ。殺人事件の凶器ならば、聞こえてくるのは決まって、耳を裂くような憎悪の絶叫か、金属的な殺意の打撃音のはずだった。

だが、違った。

響介の鼓膜を震わせたのは、音ではなかった。それは、暖かく、柔らかく、そしてあまりにも純粋な波動。寄せては返す波のように穏やかで、幾重にも重なるチェロのハーモニーのように深く、胸が締め付けられるほどの―――『愛情』だった。

鋭い殺意ではない。憎しみでも、怒りでもない。ただひたすらに、純度の高い愛情の調べ。響介は思わず目を見開き、袋から指を離した。ありえない。愛情で、人は殺せない。この彫刻刀は、確かに水上玲司の命を奪ったはずだ。なのに、なぜこんなにも美しい音がする?

「どうした、響介? 何か聞こえたか?」

田所の訝しげな声が、響介を混乱の淵から引き戻した。

「……いや。おかしい。聞こえるべき音が、聞こえない」

響介は嘘をついた。真実を口にすれば、狂人だと思われるだけだろう。彼は確信していた。この事件の裏には、常識では計り知れない、歪んだ真実が隠されている。彼の能力が、初めて解読不能な旋律を奏で始めた瞬間だった。

第二章 不協和音の探求

翌日、響介は再び水上玲司のアトリエを訪れていた。田所の特別な計らいで、一人きりで遺品を調べる許可を得たのだ。彫刻刀から聞こえた不可解な愛情の音。その旋律の源を探るため、彼はアトリエという名のオーケストラに、たった一人の指揮者として足を踏み入れた。

アトリエは、未完成の作品たちで満ちていた。鑿(のみ)の跡が生々しい木彫りの動物、粘土の塊から生まれかけの人の顔。それらはすべて、主を失い、永遠に完成することのない楽譜のように静まり返っている。響介はまず、玲司が使っていた他の道具に触れてみた。

一つのヤスリからは、焦燥感が伝わってきた。それはまるで、弦が切れかかったヴァイオリンが奏でる、苛立った音色だった。別のハンマーからは、深い疲労と諦念が聞こえた。それは、低く長く響くコントラバスの呻きのようだった。どうやら水上玲司は、死の直前、深刻なスランプに陥っていたらしい。彼の芸術家としての魂が、出口のない迷宮で悲鳴をあげていたのだ。

次に響介は、重要参考人とされている弟子、相沢伊織が使っていた作業台へと向かった。伊織の道具に触れると、響介は微かに眉をひそめた。聞こえてくるのは、清らかでどこまでも透明な音。師である玲司に向ける、純粋な『敬愛』の念だった。それはまるで、朝霧の中で響き渡る教会の鐘のように、一点の曇りもない音色だった。この青年が、あれほど敬愛する師を殺すとは、到底思えなかった。

警察の捜査は難航していた。伊織には確固たるアリバイがなく、動機も見当たらない。ただ、師弟の間には、単なる師弟以上の、濃密な関係があったという証言も出てきていた。玲司は伊織の才能に惚れ込み、我が子のように可愛がっていたという。伊織もまた、玲司を神のように崇めていた。愛憎は表裏一体だ。強すぎる愛情が、何かのきっかけで憎悪に変わることもある。捜査本部では、そんな見方が主流になりつつあった。

だが、響介には納得できなかった。伊織の道具から聞こえた敬愛の音は、憎悪に転じるような危うさを孕んでいなかった。そして何より、凶器から聞こえたあの『愛情』の音。それは、伊織の敬愛の音とは質が違った。もっと深く、もっと個人的で、魂の奥底で結びついた者同士が奏でる二重奏のような響きだった。

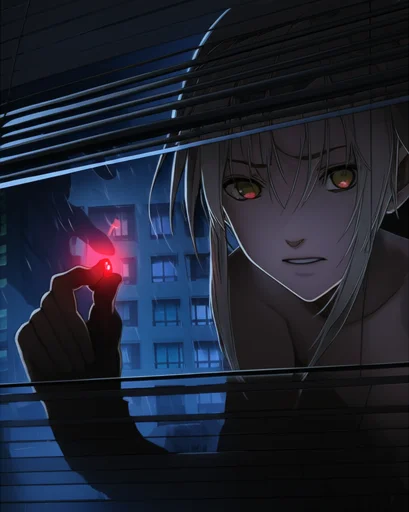

混乱の中、響介の視線はアトリエの隅で白い布を被せられた、ひときわ大きな塊に注がれた。それは、玲司が死の直前まで手がけていたとされる、最後の作品だった。他の未完成品とは明らかに違う、特別なオーラを放っている。何かに引き寄せられるように、響介はゆっくりとそれに近づき、ためらいがちに布を剥いだ。

現れたのは、一人の女性をかたどった、等身大の木彫りの像だった。まだ顔の造作は粗削りだが、その佇まいだけで、見る者の心を奪うような気品と慈愛に満ちている。響介は、それが誰なのか直感的に悟った。十年前に病で亡くなった、玲司の最愛の妻、小夜子だ。

彼は、震える指をそっと、彫像の冷たい木の肌に触れさせた。その瞬間、彼の全身を、これまでに経験したことのないほどの強烈な感情の奔流が襲った。

第三章 絶望のアリア

彫像に触れた瞬間、響介の世界から全ての音が消えた。それは死のような静寂。真空の闇に突き落とされたかのような感覚。彼の能力が、これほど強烈な感情を前にして、一度シャットダウンしたかのようだった。

そして、次の瞬間。

地を這うような重低音が、彼の魂の底から響き渡った。それは単一の音ではなかった。玲司自身の、慟哭にも似た『絶望』のアリアだった。病魔に蝕まれ、日に日に衰えていく肉体。かつて意のままに動いた指は震え、神懸かり的な集中力も霧散していく。彼は、自らの芸術の源泉であった最愛の妻の像を、己の手で完成させることができないという事実に、打ちのめされていたのだ。

だが、絶望だけではなかった。その重低音の奥深くで、玲司の妻への変わらぬ『愛情』が、細く、しかし決して消えない光の旋律のように流れていた。そして、その二つの感情に混じり合って、響介の心を最も強く揺さぶった第三の音があった。

それは、懇願だった。祈りだった。

――終わらせてくれ。この醜い姿になる前に。私の魂が、最も美しい記憶と共に在るうちに。私の芸術を、私の愛を、真に理解するお前の手で。

その音の奔流の中で、響介は事件の全てのピースが嵌っていくのを感じた。彫刻刀から聞こえたあの暖かく純粋な『愛情』は、殺意の対極にある感情ではなかった。それは、玲司の願いを叶えようとした者の、究極の献身の証だったのだ。

犯人は、相沢伊織。

動機は、師への深すぎる愛情と敬愛。

これは殺人事件ではない。師から弟子へ託された、最後の創作活動。水上玲司という芸術家の魂を、最も美しい形で永遠に封じ込めるための、荘厳な儀式だったのだ。

伊織は、衰えゆく師の苦悩を誰よりも近くで見ていた。そして、師の最後の願いを、唯一理解できる存在だった。彼は、師の胸に彫刻刀を突き立てた時、憎しみではなく、師への愛だけを込めたのだ。だからこそ、凶器にはあれほど純粋な愛情の音が宿っていた。玲司の絶望と、伊織の愛情。二つの魂が共鳴して起きた、悲劇という名の芸術。

響介は彫像から手を離し、よろめくように後ずさった。全身から力が抜け、膝から崩れ落ちそうになる。彼の能力は、常に物に残された感情という「結果」だけを伝えてきた。だが、その感情が生まれるに至った「文脈」や「物語」までは教えてくれない。彼はこれまで、聞こえてくる音を善と悪、愛と憎しみといった単純な二元論で判断してきた。しかし、現実はどうだ。愛情が、人の命を奪うための引き金になりうる。その行為は、果たして断罪されるべき悪なのだろうか。

彼の価値観が、根底からガラガラと音を立てて崩れていく。世界は、彼が思っていたよりもずっと複雑で、哀しい音色に満ちていた。

第四章 終曲、そして始まり

伊織は、響介が田所に真相を告げた翌日、自ら警察に出頭した。取り調べに対し、彼は静かに全てを語ったという。

「先生は、病で自分の手が震え、作品を汚してしまうことを何より恐れていました。彼は、自分の芸術の死を、自らの肉体の死よりも恐れていた。僕にできたのは、先生の魂が最も輝いていた瞬間のまま、永遠の作品にすることだけだったんです」

その言葉に、非難の声を上げられる者はいなかった。

事件は、「嘱託殺人」として静かに幕を閉じた。伊織の行為は法の下で裁かれるだろう。だが、彼の心に残響として残り続けるのは、罪の意識か、それとも師の願いを叶えたという安堵の旋律か。それは誰にも分からない。

響介は、廻音堂の薄暗い店内で、一杯のウイスキーを田所と酌み交わしていた。事件後、彼が自ら田所を店に招いたのは初めてのことだった。

「お前の能力も、万能じゃないってことか」

田所が、グラスを揺らしながら呟いた。

「……ああ。音は聞こえても、その歌の意味までは分からない。俺は今まで、ただの音符を読んで、分かった気になっていただけだったのかもしれない」

響介の声は、いつになく弱々しかった。彼は、物言わぬ古物たちとの静かな対話に安らぎを見出していた。だが、今回の事件は、彼に人間の感情の底知れない深淵を、そしてその美しさと残酷さを同時に突きつけてきた。孤独な壁の中に閉じこもっていても、世界は容赦なく彼の心を揺さぶりに来る。

「だが、お前がいなければ、事件はただの『弟子の嫉妬による犯行』で終わってた。歪んでいたかもしれないが、そこにあった愛の形を、誰も知ることはなかった」

田所の言葉は、不器用な慰めだった。だが、その言葉は、響介の心に小さな灯火をともした。自分の能力は、真実を断罪するためにあるのではない。忘れ去られた声、言葉にならない想いを、ただ掬い上げるためにあるのかもしれない。

田所が帰った後、響介は店の奥にある私室の引き出しから、小さな桐の箱を取り出した。中には、古びた銀の懐中時計が一つ。彼が幼い頃に事故で亡くした、両親の唯一の形見だった。彼はこれまで、この時計に触れることができなかった。両親の最期の感情を聞くのが怖かったのだ。苦痛の叫びか、絶望の悲鳴か。それを聞いてしまえば、自分の中の美しい両親の記憶が、永遠に汚されてしまう気がしていた。

だが、今は違う。水上玲司と相沢伊織が奏でた、哀しくも美しい愛の物語。それが、彼の心を少しだけ強くしていた。どんな音が聞こえようとも、それが彼らの生きた証なのだ。その音の裏にある物語を、自分は受け止めなければならない。

響介は深く息を吸い込み、震える指先で、ひんやりとした銀の蓋に、そっと触れた。

彼の新たな人生の序曲が、静かに始まろうとしていた。