第一章 残響の部屋

音羽 響(おとわ ひびき)が現場に足を踏み入れた瞬間、空気が質量を伴って肌に纏わりついた。消毒液の鋭い匂いの奥に、微かに甘い鉄の香りが潜んでいる。完璧な密室。窓は内側から嵌め殺しにされ、重厚なマホガニーの扉には、寸分の隙間もなく閂(かんぬき)が掛けられていた。被害者は資産家の藤堂剛毅。書斎の中央で、まるで王座に崩れ落ちるように倒れていた。

「またお前の“耳”を借りるぞ、音羽君」

部屋の隅で煙草を燻らせていた橘警部が、吐き出す煙と共に低い声を漏らした。その声には、響の特異な能力への半信半疑と、他に術がないという諦観が滲んでいる。

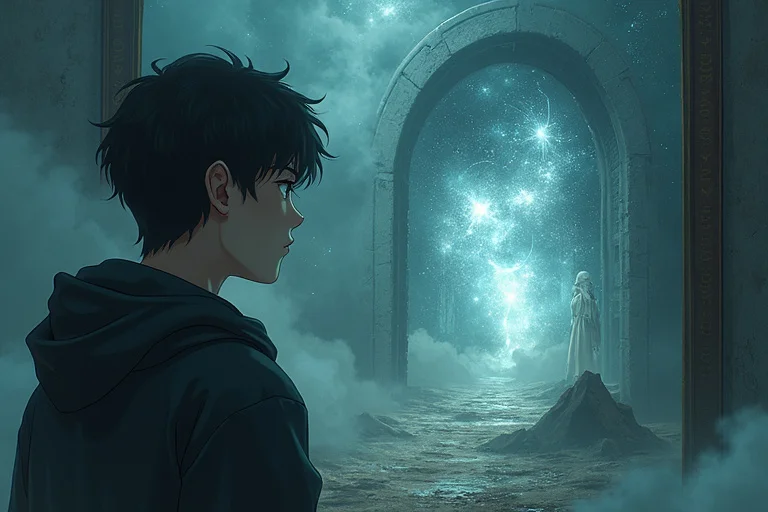

響は何も答えず、コートのポケットから黒曜石を取り出した。手のひらに収まるほど滑らかで、夜の湖面のように冷たい『聴音石』。彼はそれをそっと握りしめ、目を閉じた。

世界の音が遠ざかっていく。橘警部の溜息も、外で響くサイレンの音も、自分の呼吸さえも。意識を研ぎ澄まし、過去の残響へと沈んでいく。石が、かすかな熱を帯びて脈打ち始めた。

第二章 不協和音

最初に聴こえてきたのは、紙を繰る乾いた音と、万年筆が走る硬質な響き。藤堂剛毅の日常の音だ。しかし、やがてその平穏は引き裂かれる。

ドクン、ドクン、ドクン――。

二つの心拍音。一つは藤堂自身のもの。恐怖に締め上げられ、不規則に跳ねる弱い鼓動。もう一つは、すぐ側にいる誰かのもの。怒りと興奮に支配された、獣のように荒々しく力強い鼓動だ。

「やめろ……頼む……」

藤堂の掠れた声。その声に重なるように、犯人のものと思われる、錆びた鞴(ふいご)のような荒い息遣いが響く。緊迫した空気が響の鼓膜を震わせ、彼自身の心拍数も同調するように上昇していく。聴音石が熱を増し、彼の掌を焼いた。

そして、その瞬間は唐突に訪れた。

全ての音が、消えた。

まるで録音テープを切り取ったかのように、藤堂の苦悶も、犯人の心拍音も、部屋の空気の微かな揺らぎさえも、ぷつりと途絶えたのだ。それは静寂とは違う。音が存在しない、『無』そのものだった。数分に感じるその空白の後、再び音が戻ってきた時には、犯人の心拍音だけが、少し遠ざかった場所で静かに響いていた。そして、藤堂の音は、二度と戻らなかった。

第三章 耳鳴りの周波数

「……空白、だと?」

響の報告に、橘警部は眉間の皺を深くした。

「はい。全ての音が、数分間、完全に消失しています。こんな現象は初めてです」

響は再び石を握り、あの『無音の空白』へと意識を集中させた。だが、空白に触れようとするたびに、キィン、という金属的な耳鳴りが頭蓋を突き刺す。心臓が早鐘を打ち、視界が白く点滅した。それは、聴き取った感情の負荷が、彼の許容量を超えつつある危険信号だった。

「無理はするな。お前まで倒れられたら困る」

橘警部の制止を振り払い、響はなおも空白の淵を覗き込もうとする。この異常な現象こそが、密室の核なのだ。犯人はこの空白を利用したに違いない。

耳鳴りが激しさを増す。それはもはや単なる雑音ではなかった。まるで、ある特定の周波数を持つ信号のように、執拗に響の聴覚を苛む。掌の中の聴音石に、ピシリ、と微かな亀裂が走る音がした。

第四章 砕ける石

これが最後だ。響は覚悟を決めた。耳鳴りの向こう側、空白の深淵に、答えがある。彼は砕け散ることも厭わず、全ての精神を聴音石に注ぎ込んだ。

瞬間、世界が反転するような感覚に襲われた。

激しい耳鳴りが頂点に達し、それは音の奔流となって響の意識を飲み込んでいく。そして、掌の中で聴音石が甲高い音を立てて砕け散った。

パリン――。

その物理的な音が引き金になったかのように、響の聴覚は限界を突破した。耳鳴りのノイズが晴れ、その奥に隠されていたものが姿を現す。

それは、声だった。

歪み、引き伸ばされた、か細い声。

『……ごめん……なさい……』

その声に、響は息を呑んだ。忘れるはずのない声。十年前に失った、幼い妹の声と、あまりにも似ていたからだ。そして彼は理解した。この耳鳴りは、ただの身体的な反応ではなかった。この事件現場に生まれた空白のエネルギーが、彼自身の記憶の奥底に眠る、最も深いトラウマの残響と共鳴して生まれた、歪なハーモニーだったのだ。

第五章 壁の向こう側

「……壁だ」

呆然と呟く響に、橘警部が訝しげな視線を向ける。

「壁? 何を言っている」

「空白の正体は、『不可視の壁』です。藤堂氏が殺される直前、彼が抱いた極限の孤独と絶望……『誰にも理解されない』という感情が臨界点に達し、一時的にこの空間を遮断する壁を生み出したんです」

その壁は、音も光も、そしてそこに存在する犯人の痕跡さえも、一時的に世界から消し去った。犯人はその偶然を利用したのではない。壁が生まれたことで、結果的に完璧なアリバイが成立してしまったのだ。

「そして、俺が聴いた耳鳴り……その奥にあった声は、犯人がその壁の中で、誰にも聞かれるはずのない状況で呟いた、懺悔の言葉です」

響は砕けた石の欠片を握りしめながら続けた。

「その声は、俺の過去と繋がっている」

第六章 共鳴する過去

犯人はすぐに特定された。藤堂の第一秘書を務めていた、水城という青年だった。彼の古い住所は、かつて響が家族と暮らした家の隣だった。

水城はすべてを自白した。彼は藤堂に弱みを握られ、十年前に起きたある事故の真相を隠蔽する片棒を担がされていた。その事故こそ、響の妹が命を落とした事件だった。藤堂を殺害したのは、長年の搾取への復讐と、そして何より、響の妹への罪悪感からだった。

彼が藤堂に最後の一撃を加える直前、藤堂の絶望が『壁』を生んだ。孤立した空間で、水城は思わず呟いたのだという。『ごめんなさい』と。それは藤堂にではなく、十年前に救えなかった少女――響の妹に向けた言葉だった。

その罪悪感の残響が、壁のエネルギーによって増幅された。そして、妹を失ったという同じ記憶を持つ響のトラウマと共鳴し、彼の耳にだけ届く特殊な周波数の『声』として再生された。事件の真相は、二つの異なる過去が、一つの現場で哀しい共鳴を起こした結果だった。

第七章 静寂の残響

水城が連行されていく。その背中を見送りながら、響は砕けた聴音石の欠片が突き刺さったままの掌を見つめた。不思議なことに、あれほど彼を苦しめていた耳鳴りは、今はもう聴こえなかった。

トラウマと向き合ったからだろうか。あるいは、真実を知ったことで、彼の能力そのものが変質したのかもしれない。

橘警部が隣に立ち、無言で火の消えた煙草を口に咥えた。

「……お前の“耳”は、時々、あまりにも哀しい音を拾いすぎるな」

響は、初めて穏やかに頷いた。

彼はゆっくりと空を見上げた。夕暮れの空は、静かだった。これまでは過去の音ばかりを聴いてきた。だが今は、何も聴こえないこの静寂が、心地よかった。砕けた石の痛みだけが、彼が確かに現在に生きていることを教えてくれる。

これから自分は、どんな音を聴いていくのだろう。響はそっと目を閉じ、未来に響くであろう、まだ聴こえぬ音に、静かに耳を澄ませた。