第一章 褪せたインクの囁き

神保町の古書街の片隅に、桐島朔(きりしま さく)の営む「往来堂」はひっそりと佇んでいる。埃と古い紙の匂いが混じり合った独特の空気が、そこだけ時間の流れを遅くしているかのようだった。朔は、人よりも本と語らう方が楽な男だった。客のまばらな午後の店内で、彼は革の装丁が傷んだ古書の修繕に没頭していた。その静寂を破ったのは、ドアベルの乾いた音だった。

現れたのは、品の良い佇まいの老婦人だった。薄紫色の和服を楚々と着こなし、その顔には深い皺が刻まれているが、背筋は凛と伸びている。彼女は店の中をゆっくりと見回すと、カウンターに立つ朔の前に、風呂敷に包まれた一冊の本を置いた。

「これを、引き取っていただけますか」

静かだが、芯のある声だった。差し出されたのは、大正時代に出版された一冊の小さな詩集。表紙は色褪せ、ページの縁は茶色く変色している。朔が何気なくページをめくると、数枚の紙片がはらりと落ちた。栞にしては厚い、上質な和紙だった。そこには、万年筆で書かれたであろう、いくつかの短い言葉と、不可解な数字の羅列が記されていた。

『罪を、星に還す』

『北十字の下で、待つ』

『N35 E139 46 12』

朔が眉をひそめると、老婦人は彼の心を見透かしたように微笑んだ。

「この本は、ただの古書ではございません。ある人間の魂が、この中に眠っておりますの」

彼女はそれ以上何も語らず、査定額も聞かずに深々と頭を下げた。「この本は、あなたのような方にこそ、託したいのです」という謎めいた言葉を残して、店を去っていった。

朔は、その詩集とメモに強く惹きつけられた。それは、本に埋もれて生きてきた彼が久しく感じていなかった、生身の人間の息遣いを伴う謎だった。彼はその日から、詩集に隠された意味を解き明かそうと、仕事の合間を縫って調査を始めた。

しかし、その三日後。朔の日常は、より深い影に覆われることになる。朝刊の片隅に、小さな事故記事が載っていたのだ。『身元不明の高齢女性、歩道橋から転落死』。添えられた僅かな遺留品の特徴――薄紫色の和服、古い万年筆。朔の背筋を、冷たいものが走り抜けた。あの老婦人に違いない。これは本当に事故だったのだろうか。「あなたにしか託せない」。彼女の言葉が、不吉な予言のように朔の耳の奥で木霊した。静かな古書店の主だったはずの彼は、知らず知らずのうちに、誰かが仕掛けた物語の登場人物になっていた。

第二章 影を追う迷路

老婦人の死は、朔の心を大きく揺さぶった。警察は早々に事故として処理したが、朔にはどうしてもそうは思えなかった。彼女が託した詩集は、まるで死を予期した遺言のようだ。彼は、この謎を解くことが、彼女への唯一の弔いになると信じ、本格的な調査に乗り出した。

まず、メモにあった数字の羅列。『N35 E139 46 12』。それは明らかに緯度と経度を示していた。調べてみると、その場所は都心から少し離れた、武蔵野の雑木林に囲まれた小さな丘の上を指していた。かつて、そこには私設の天文台があったという記録が見つかる。『北十字の下で、待つ』という言葉と符合する。

朔は、人付き合いを避けてきた自分を叱咤するように、休日を使い、その場所へと向かった。バスを降り、地図を頼りに雑木林の中の小道を歩く。木漏れ日がちらつき、鳥の声だけが響く静寂の中、彼の心臓は早鐘を打っていた。やがて視界が開け、蔦に覆われたドーム状の廃墟が姿を現した。廃天文台だ。錆びついた鉄の扉には、頑丈な南京錠がかけられている。

手掛かりはなしか、と肩を落としたその時、足元に落ちていた何かが目に留まった。古びた銀色のキーホルダー。星の形をしており、裏には『K.T』とイニシャルが刻まれていた。朔はそれを拾い上げ、ポケットにしまった。

店に戻った朔は、過去の新聞記事のデータベースを検索した。キーワードは「天文台」「失踪」「イニシャルK.T」。すると、一つの記事がヒットした。十五年前、この天文台の所有者の息子である高村和彦(Takamura Kazuhiko)という青年が、忽然と姿を消した未解決事件。彼は天体観測が趣味で、事件当夜も友人と星を見に天文台へ向かったまま、行方が分からなくなったのだ。

あの老婦人は、高村和彦の母親、高村静子だったのではないか。彼女は息子の失踪の真相を知っていて、それを朔に託そうとしたのではないか。

調査を進めるうちに、朔は奇妙な視線を感じるようになった。店の前を通り過ぎる見知らぬ男。夜、アパートに帰る道で背後につく足音。それは彼の考えすぎだったのかもしれない。だが、古い本に囲まれた安全な世界から一歩踏み出した彼にとって、現実の世界は底知れない脅威に満ちているように感じられた。それでも、朔は引き返さなかった。謎の核心に近づくにつれて、彼の内側で眠っていた何かが、確かに目を覚まし始めていた。それは、真実への渇望であり、見知らぬ誰かの人生に寄り添いたいという、彼自身も気づいていなかった感情だった。

第三章 天文台の真実

朔は再び天文台へと向かった。今度は、高村静子が残した詩集を手にしていた。彼女はなぜ、この本を、この場所を、自分に託したのか。その答えがここにあるはずだった。

天文台の周りを注意深く調べていると、建物の裏手、蔦の壁に隠れるようにして、小さな通用口があるのを見つけた。そこにも鍵がかかっていたが、それは南京錠ではなく、古風なシリンダー錠だった。朔は、静子が来店した日のことを必死に思い出した。彼女が風呂敷から本を取り出す時、何か小さなものが畳の上に落ちなかったか。そうだ、鍵だ。彼女はそれを慌てて拾い上げ、袂にしまい込んだ。そして、朔の店に忘れていったのだ。カウンターの隅に落ちていた、古びた一本の鍵。

震える手で鍵を差し込むと、カチリ、と乾いた音を立てて錠が開いた。

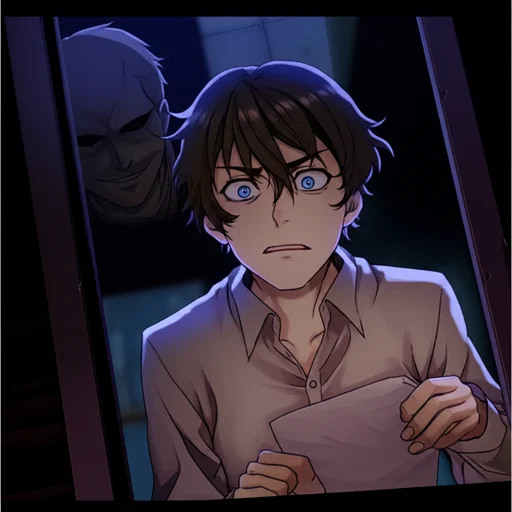

内部は、カビと埃の匂いが充満していた。ドームの天井には円形のスリットがあり、そこから差し込む月光が、部屋の中央に鎮座する巨大な望遠鏡を青白く照らし出している。朔が息を殺して足を踏み入れた、その時だった。

「……誰だ」

闇の奥から、低い声が響いた。朔が息を飲むと、望遠鏡の影から一人の男がゆっくりと姿を現した。痩せてはいるが、歳の頃は四十前後。新聞記事で見た、十五年前の高村和彦の面影が確かにそこにあった。彼は死んでいなかった。失踪したのではなく、ここに隠れ住んでいたのだ。

「母さんから、何か預かったのか」和彦は、射抜くような目で朔を見つめた。

朔は、息を整え、静子の詩集を差し出した。「高村静子さんは、亡くなりました。これを、あなたに託すようにと」

和彦の表情が、驚きと悲しみに歪んだ。彼は詩集を受け取ると、震える手でページをめくった。そして、朔が解読できなかった最後のメモを見つけ、その場に崩れるように膝をついた。

『罪を、星に還す』

「母さんは……最後まで、俺のことを……」和彦は嗚咽を漏らした。

そして彼は、十五年間の沈黙を破り、すべてを語り始めた。あの夜、彼は親友と共にこの天文台で酒を飲んでいた。些細なことから口論になり、もみ合った末に、彼は親友を突き飛ばしてしまった。親友は打ち所が悪く、そのまま息を引き取った。過失による、死。パニックになった和彦は、親友の遺体を近くの森に埋め、自分も死んだことにして、この天文台に身を隠した。

母親の静子は、すべてを知っていた。彼女は息子の罪を知りながら、彼が世間から隠れて生きることを手助けし続けたのだ。食料を運び、世間の情報を伝え、たった一人の共犯者として、息子の孤独に寄り添い続けた。

「詩集のメモは、母さんから俺への最後のメッセージなんだ」と和彦は言った。「『罪を、星に還す』……。事件は、もう時効を迎えている。だから、これ以上罪の意識に縛られず、星空の下で、もう一度自分の人生を生きなさい、と。母さんは、自分の死期を悟って、俺が一人になった後、社会に戻るきっかけを作ろうとしたんだ。だから、あんたみたいな、賢くて、でもどこか孤独な人を選んで、この謎を託したんだ……俺を見つけ出してくれるようにと」

朔は絶句した。彼が追っていたのは、殺人事件の謎ではなかった。息子を愛するが故に、その罪ごと抱きしめようとした母親の、あまりにも深く、痛ましい愛情の物語だった。老婦人の死は事故ではなく、おそらくは病を苦にした自死。自分の死をもって、息子の心を過去の呪縛から解き放つための、最後の賭けだったのだ。

本の中の物語だけが真実だと思っていた。生身の人間の感情は、厄介で、不可解で、避けるべきものだと考えていた。だが今、目の前にあるのは、どんな小説よりも強烈で、切実な人間の魂のドラマだった。朔の世界観が、ガラガラと音を立てて崩れ落ちていった。

第四章 夜明けの栞

天文台のドームに、静かな夜明けの光が差し込み始めた。和彦は、涙の跡が残る顔で、空が白んでいく様をじっと見つめていた。彼の長い告解が終わった後、二人の間には重いが、しかし不思議な安らぎに満ちた沈黙が流れていた。

「これから、どうするんですか」朔は静かに尋ねた。

和彦は、ゆっくりと朔の方を向いた。「母が望んだように、生きてみようと思う。罪が消えるわけじゃない。俺が友人の命を奪った事実は、一生背負っていく。でも、この天文台で死んだように生き続けることは、母の想いを裏切ることになる」

彼の瞳には、十五年ぶりに、未来を見据える光が宿っていた。

朔は警察に通報しなかった。法的な時効は成立している。だがそれ以上に、彼を裁く権利は誰にもないと感じたからだ。彼がすべきことは、この孤独な魂が、もう一度世界へと歩み出すための、ささやかな後押しだけだった。

数日後、和彦は天文台を去った。朔は、彼が遠い街で新しい生活を始めるための、僅かな手助けをした。別れ際、和彦は深々と頭を下げた。「ありがとう。あんたがいなければ、俺は一生、星のない夜の中にいた」

季節が巡り、往来堂には再び穏やかな日常が戻ってきた。しかし、朔の中では何かが決定的に変わっていた。彼は以前よりも、店を訪れる客の顔をよく見るようになった。彼らが探す一冊の本の裏に、どんな人生の物語が隠されているのか、思いを馳せるようになった。本の世界と現実の世界が、彼の心の中でようやく繋がり始めたのだ。

ある秋の日の午後、一通の手紙が店に届いた。差出人は高村和彦。そこには、新しい街で小さな工務店に住み込みで働き始め、不器用ながらも、毎日汗を流して生きていることが、朴訥な言葉で綴られていた。手紙の最後は、こう締めくくられていた。

『時々、夜空を見上げます。母が見ていた星も、友人と見た星も、そして、あなたと会ったあの天文台から見えた星も、きっと同じ星なのだと思います。星は、何も語りませんが、ただそこにあるだけで、救われることがあるんですね』

朔は手紙をそっと閉じ、窓の外に広がる夕暮れの空を見上げた。一番星が、瞬き始めている。罪は、星に還ったのだろうか。赦しは、どこからやって来るのだろうか。その答えは、まだ見つからない。しかし、答えのない問いを抱えながらも、人は前を向いて歩いていかなければならない。

朔は、書棚からあの褪せた詩集を手に取った。そして、和彦からの手紙を、新しい栞としてそっと挟み込んだ。物語は終わったのではない。新しいページが、今、めくられたのだ。彼の心にも、そして遠い街で空を見上げる男の心にも。その事実に、朔は静かな感動を覚えていた。