第一章 金色の檻

結城湊(ゆうき みなと)の一日は、鏡に映る自分自身のオーラを確認することから始まる。頭上に浮かぶ、柔らかな光の輪。その色は純度の高い金色で、安定した輝きを放っている。それは彼の「幸福度」が極めて高いレベルで維持されている証であり、彼の職業である「幸福度調整官」としての適性を示す何よりの証明だった。

この国では、すべての市民の幸福が可視化されている。生まれた瞬間から埋め込まれるマイクロチップが精神状態をスキャンし、頭上にオーラとして投影するのだ。オーラは感情のスペクトルに応じて色を変える。深い悲しみは藍色に、怒りは深紅に、そして満ち足りた幸福は金色に輝く。社会はこの「幸福度指数」を基盤に再構築された。幸福度の高い者は優遇され、低い者は「調整」の対象となる。湊の仕事は、オーラが青や灰色に濁った市民にカウンセリングを施し、彼らを再び社会が求める「金色」へと導くことだった。

通勤電車の中、車窓に流れる街並みは、金色の光で満ち溢れていた。人々は穏やかな笑みを浮かべ、互いの輝きを称え合う。しかし湊は、その完璧な調和の中に、時折、息苦しさを感じることがあった。誰もが金色の輝きを維持することに必死で、まるで巨大な金の檻に自ら囚われているかのようだった。負の感情は「調整」されるべき病理とされ、涙を流す子供は親に窘められ、眉をひそめる者は異端の目で見られる。

その日、湊の端末に一件の緊急アラートが届いた。第七地区の公園で「測定不能」の個体が確認されたという。測定不能――システム上、ありえないエラーコードだ。オーラが一時的に不安定になることはあっても、完全に消失することなど前代未聞だった。

湊が現場に駆けつけると、公園の古びたベンチに、一人の少女が座っていた。歳は十代半ばだろうか。黒い髪が風に揺れ、その瞳は周囲の金色の光を映さず、ただ静かに虚空を見つめている。そして、何よりも異常だったのは、彼女の頭上には、あるべきはずの光の輪がどこにも見当たらないことだった。まるで、初めから存在しなかったかのように。

周囲には、金色のオーラを不安げに揺らしながら遠巻きに少女を眺める人々がいる。彼らの視線は、恐怖と好奇がないまぜになっていた。システムに存在しない者。それは、この完璧に調整された世界のバグであり、異物だった。

湊は深呼吸をして、自分のオーラが安定した金色を保っていることを確認してから、ゆっくりと少女に近づいた。「こんにちは」と声をかけると、少女はゆっくりと顔を上げた。その無垢な瞳が、まっすぐに湊を捉える。その瞬間、湊は自分の足元が揺らぐような、奇妙な感覚に襲われた。彼女の瞳の奥には、金色も、藍色も、深紅もない。ただ、計り知れない深淵が広がっているだけだった。この出会いが、湊が信じてきた世界のすべてを根底から覆すことになるなど、彼はまだ知る由もなかった。

第二章 無色の少女

少女はハナと名乗った。彼女は保護され、湊が所属する中央調整局の特別観察室に収容された。あらゆる精密検査が行われたが、結果はすべて同じ。「測定不能」。彼女の身体にはチップが正常に機能しているにもかかわらず、オーラだけが生成されないのだ。

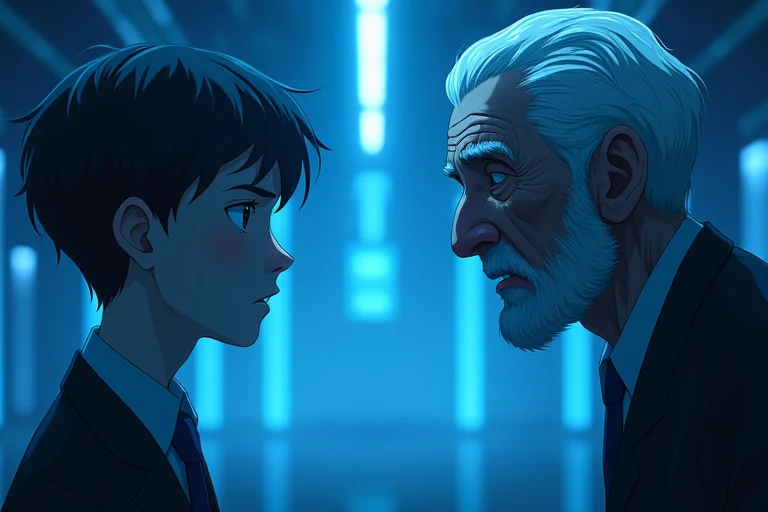

湊はハナの担当調整官に任命された。彼の仕事は、彼女と対話し、この異常の原因を突き止め、「正常」な状態に戻すことだった。観察室は無機質な白い壁に囲まれ、窓の外には金色のオーラを放つ人々がせわしなく行き交うのが見えた。

「ハナさん、気分はどうですか?」

湊がテンプレート通りの質問を投げかけると、ハナは窓の外を見つめたまま、小さく呟いた。

「あの人たち、みんな同じ色」

「金色は幸福の色だからね。素晴らしいことだよ」

湊がそう答えると、ハナは初めて彼の方を振り向いた。その瞳には、純粋な疑問が浮かんでいた。

「嬉しい時も、悲しい時も、同じ色なの?」

その一言が、湊の胸に小さな棘のように突き刺さった。システムは、幸福を「金色の安定」と定義する。悲しみや怒りは、その安定を乱すノイズとして処理される。調整官の仕事は、そのノイズを取り除くことだ。だが、本当にそれでいいのだろうか。

湊はハナとの対話を続けた。彼女は、システムの管理外にある古いコミュニティで育ったという。そこでは、人々はオーラを持たず、代わりに表情や声のトーン、涙や笑い声で互いの感情を読み取っていたらしい。

「泣きたい時は、思いっきり泣くの。そうすると、友達が来て、背中をさすってくれる。その手のひらが、とっても温かいの」

ハナは楽しそうに語る。彼女の言葉は、湊が忘れかけていた原始的な感情のやり取りを思い出させた。オーラという便利な指標に頼るあまり、人々は他人の心の機微を肌で感じ取る能力を失ってしまったのではないか。

ある日の午後、湊は自分の過去のデータを閲覧していた。幼い頃、飼っていた犬が死んだ日のことだ。彼のオーラは深い藍色に沈み、システムは即座に「要調整」の判定を下した。調整官がやってきて、穏やかな声で彼に語りかけ、心を安定させるためのセッションを行った。数時間後、彼のオーヤは再び淡い金色に戻っていた。しかし、今思い返すと、あの時、彼は悲しむ権利さえ奪われたのではないかと感じた。心の傷に蓋をされ、無理やり笑顔を作らされただけではなかったのか。

その夜、湊は再びハナの観察室を訪れた。

「君の言う通りかもしれない」と彼は切り出した。「僕たちは、色々な感情を忘れてしまったのかもしれない」

すると、ハナは静かに首を振った。そして、湊の金色のオーラをじっと見つめて、こう言ったのだ。

「あなたのその金色、本当にあなたの色なの? なんだか、とても窮屈そうに見える」

その言葉は、湊の世界を支えていた柱に、決定的な亀裂を入れた。彼は自分のオーラを見上げた。完璧なはずの金色の輝きが、今はまるで、自分を閉じ込める冷たい檻の格子のように思えた。

第三章 虹彩の真実

ハナの言葉が、湊の中で反響し続けていた。彼は自分の仕事、自分の人生、そしてこの社会の在り方そのものに、深刻な疑念を抱き始めていた。彼は調整局の深層データアーカイブへのアクセス権限を使い、ハナの「測定不能」の原因を独自に調査し始めた。公式見解は「先天的なシステム不適合」だったが、湊はそれでは説明がつかない、もっと根源的な何かがあると感じていた。

深夜の調整局。静まり返ったサーバー室で、湊は膨大なデータと格闘していた。彼は、オーラを生成するアルゴリズムの根幹にまで遡った。システムは、脳内の神経伝達物質の活動パターンをスキャンし、それを特定の感情スペクトルに割り当て、色として出力する。幸福、悲しみ、怒り、恐怖…それぞれに固有の周波数が設定されていた。

湊は、ハナの生体データに奇妙な点があることに気づいた。彼女の脳は、特定の感情に偏ることなく、常にありとあらゆる感情の周波数を同時に、そして等しい強度で発信し続けていたのだ。それはまるで、休むことなく鳴り響くオーケストラのような状態だった。喜びの旋律も、悲しみの和音も、怒りの不協和音も、すべてが渾然一体となって、複雑で巨大な一つの交響曲を奏でている。

その瞬間、湊は雷に打たれたような衝撃を受けた。

ハナは「オーラがない」のではない。

「**あらゆる色のオーラを、同時に持っている**」のだ。

システムは、単一の支配的な感情を色として出力するよう設計されている。喜び(黄)と悲しみ(青)が混ざれば緑に、というような単純な混色ではない。このシステムは、複雑に絡み合った感情の総体を「ノイズ」あるいは「エラー」としか認識できなかった。赤、青、黄、緑、紫…無限の色彩が、あまりにも高密度で混ざり合った結果、人間の目にも、システムのセンサーにも捉えられない「透明な光」になっていたのだ。

それは、人間そのものだった。

矛盾し、移ろいやすく、喜びと悲しみを同時に抱え、愛と憎しみに引き裂かれる。そんな混沌とした感情の複合体こそが、人間の本質なのではないか。この社会は、「幸福」という名の金色のフィルターで人間性を濾過し、その過程で最も大切な、虹のように豊かな感情の彩りを捨て去ってしまったのだ。

湊は愕然としてコンソールを見つめた。壁一面のモニターには、街中で輝く無数の金色のオーラが映し出されている。それはもはや、幸福の証には見えなかった。むしろ、感情を去勢された人々の、巨大な墓標のように見えた。

彼は自分の頭上のオーラに触れた。この安定した金色もまた、多くの感情を押し殺し、社会の規格に合わせて自らを削り取った結果なのだ。ハナが言った「窮屈そう」という言葉の意味が、痛いほどに分かった。彼は、自分自身を、そして社会全体を騙し続けてきたのだ。この完璧な世界の真実は、豊かさの放棄の上に成り立つ、空虚な輝きだった。

第四章 夜明けのスペクトル

真実を知った湊の行動は早かった。彼は発見した事実を詳細なレポートにまとめ、上層部に提出した。システムの根幹に関わる致命的な欠陥。人間性の再定義を迫る、革命的な発見。しかし、返ってきた反応は、彼の期待を無情に裏切るものだった。

「結城君、君の功績は認めよう。だが、この事実は公表できない」

調整局の最高責任者は、冷たく言い放った。「社会の安定は、単純化された幸福の上に成り立っている。人々は複雑な真実など望んでいない。彼らは金色の輝きを信じ、それに安住しているのだ」

隠蔽。それが組織の出した結論だった。ハナは「回復不能のエラー個体」として、社会から隔離された施設に永久収容されることが決定された。

その夜、湊は人生で最も重要な決断を下した。彼は調整官のIDカードを机の上に置き、静かに調整局を後にした。そして、厳重な警備をかいくぐり、ハナが収容されている観察室へと向かった。

「ハナ、行こう」

ドアを開けた湊を見て、ハナは驚くでもなく、ただ静かに頷いた。まるで、こうなることを知っていたかのように。

二人は夜の闇に紛れて街を脱出した。システムの監視網が及ばない、古い郊外地区へと向かう。道中、湊は何度も自分のオーラを見上げた。決意と不安、解放感と罪悪感。様々な感情が渦巻き、彼の安定した金色のオーラは、かつてないほど激しく揺らめいていた。青や緑、そして微かな赤の光が、金色の間を稲妻のように走り抜ける。それは不格好で、不安定で、しかし、間違いなく彼自身の「色」だった。

夜が明け始めた頃、二人は丘の上に立っていた。眼下には、金色の光で満たされた、眠り続ける巨大な都市が広がっている。まるで美しい宝石箱のようだが、今の湊には、感情の熱を失った氷の都にしか見えなかった。

「見て」

ハナが空を指さした。東の空が、藍色から紫、そして燃えるようなオレンジ色へと、刻一刻とその表情を変えていく。夜明けの光が、世界のすべてを複雑で美しいグラデーションに染め上げていた。

湊はハナの横顔を見た。彼女の頭上には、やはりオーラはない。だが、その瞳には、朝焼けの空の、ありとあらゆる色彩が映り込み、キラキラと輝いていた。それこそが、彼女が内に秘めた、測定不能な虹の輝きなのだと、湊は思った。

「ありがとう、ハナ」

湊は心から言った。「君が、本当の色を教えてくれた」

彼の頭上で揺らめいていた光の輪が、ふっとその形を変えた。もはや単一の金色ではない。様々な色が繊細に混じり合い、まるで夜明けの空のように、絶え間なく移ろい続ける、名もなきスペクトルへと変わっていた。

本当の幸福とは、金色の安定ではない。それは、時に傷つき、迷いながらも、心に宿るすべての色を抱きしめて生きていく、その過程そのものなのかもしれない。湊は、ハナと共に、オーラのない世界で、新しい物語を始める覚悟を決めた。金色の檻の外に広がっていたのは、不確かで、しかし無限の可能性に満ちた、本物の世界だった。