第一章 幸福なノイズ

柏木湊(かしわぎ みなと)の仕事は、幸福を調律することだった。国家保安局・第五分室、通称「調律部」。彼らは、国民の精神的安定を脅かすトラウマ的記憶を、より穏やかで無害な記憶へと「編集」する専門家集団、記憶編集官だ。湊はその中でも、最も冷徹で、最も優秀な男として知られていた。

コンクリート打ちっぱなしの無機質な執務室で、湊はヘッドギア型のインターフェイサーを装着した。目の前には、今日の「クライアント」である老女、斉藤ハナのプロファイルが浮かび上がる。八十八歳。先日、彼女が暮らす海辺の町、汐見市で発生した「原因不明の小規模集団パニック」の最後の目撃者。政府はこの一件を、夏の熱波による一時的な集団幻覚として処理し、関係者の記憶から綺麗に消し去ることを決定した。いつもの仕事だ。社会という巨大なオーケストラから、不協和音を取り除くだけ。

「接続を開始します」

湊の冷静な声が室内に響く。網膜に光の粒子が走り、意識がデジタル化された奔流に乗り、ハナの記憶の海へとダイブしていく。暖かい日差し、潮の香り、縁側でまどろむ猫の感触。穏やかな記憶の層を慎重に潜っていくと、目的のシークエンスが見つかった。夏の日の午後、広場に集まった人々が、空を見上げて何かに怯え、叫び出す光景。湊の仕事は、この光景を「夏祭りの準備中に起きた、花火の暴発に驚いた」という、ありふれた記憶に上書きすることだ。

指先を動かすように意識を集中させ、記憶の構造を解析し、編集プログラムを走らせる。作業は完璧に進むはずだった。しかし、その時。編集対象の記憶の奥深くに、湊は奇妙なノイズを感知した。それはバグやデータの破損ではない。明らかに「意図的に」隠蔽された、別の記憶の断片だった。

好奇心ではない。完璧主義者としての職業的探求心が、湊にそのノイズの正体を探らせた。ノイズの膜を慎重に剥がしていく。すると、そこには信じがたい光景が広がっていた。

それは、同じ汐見市の、しかしもっと昔の風景。夕暮れの浜辺で、数人の大人たちが、何かを訴えるようにプラカードを掲げている。その中に、若き日の両親によく似た男女の姿が見えた。そして、その足元で、無心に砂遊びをしている少年。その顔は、紛れもなく、幼い頃の自分自身だった。

意識が強制的に現実へと引き戻される。額に滲む冷たい汗を拭うことも忘れ、湊は呆然と目の前のモニターを見つめた。画面には「編集完了」の無機質な文字が浮かんでいる。斉藤ハナの記憶から、集団パニックも、そして湊が垣間見た謎のデモの光景も、全てが消え去り、そこには穏やかな夏祭りの思い出だけが残されていた。

だが、湊の心の中には、消えることのない、耳障りなノイズが鳴り響き始めていた。それは、自らが調律したはずの幸福が奏でる、不気味な不協和音だった。

第二章 揺らぐ色彩

あの日以来、湊の世界は色褪せて見えた。完璧に整頓された自室も、精密機械のように機能する職場も、全てが薄っぺらい書き割りのように感じられる。彼は、自分の仕事が作り出す「幸福」の正体に、初めて疑念を抱いた。

湊は過去の業務記録を洗い直した。汐見市に関する全ての案件を。だが、奇妙なことに、彼が老婆の記憶で見た「デモ」に関する記録は、どこにも存在しなかった。公式には、そんな出来事は一度も起きていないことになっている。まるで、誰かが意図的に歴史を削り取ったかのように。

「柏木、最近どうした。お前の編集には迷いがある」

上司である室長の冷たい視線が、湊の胸を刺す。湊は当たり障りのない言い訳を口にしながらも、確信を深めていた。この組織は、何かを隠している。我々の仕事は、単に個人のトラウマを癒すだけではない。国家にとって不都合な「事実」そのものを、人々の意識から、歴史から抹消するためのものではないのか。

孤独感が湊を苛んだ。同僚たちは、システムを微塵も疑わない善良な歯車か、あるいは真実を知りながら沈黙を選んだ共犯者か。どちらにせよ、相談できる相手はいない。夜ごと、彼は幼い自分の幻影にうなされた。砂浜で遊ぶ少年。その背後で、悲痛な顔で何かを訴える両親。あの光景は何だったのか。なぜ、自分はその記憶を失っているのか。

答えは、自分自身の内側にしかない。

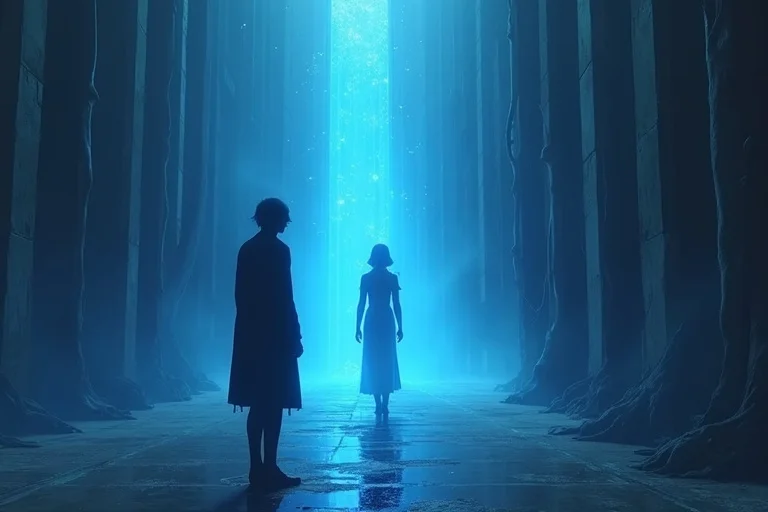

記憶編集官が自らの記憶にアクセスすることは、厳しく禁じられている。それは、自己のアイデンティティを崩壊させかねない、最も危険な行為だからだ。だが、湊に迷いはなかった。彼は裏ルートで手に入れた非合法のインターフェース・デコーダを使い、自らの精神の最も深い場所へ、禁断のダイブを敢行することを決意する。

自分の存在が偽りであったとしても、その偽りの正体を見届けなければ、もう一秒たりとも息ができない。湊は冷たいヘッドギアを頭に装着し、スイッチを入れた。網膜に走る光は、いつもよりずっと暴力的で、彼の意識は、荒れ狂う嵐の海へと引きずり込まれていった。

第三章 深淵のレクイエム

湊の意識は、記憶の断片が渦巻く混沌の奔流を突き進んでいた。幸福な誕生日、初めての失恋、編集官としての成功。表層を飾る、美しく調律された記憶の層を突き破り、さらに深く、深くへ。やがて、彼は分厚く、冷たい壁のような場所にたどり着いた。警告音が頭蓋に鳴り響く。これ以上進めば、精神が崩壊する。だが、彼は構わず、その壁に全意識を叩きつけた。

壁が砕け散った瞬間、凄まじい情報の奔流が湊を襲った。それは、彼が今まで知ることのなかった、もう一つの人生だった。

彼が「集団パニック」だと思い、老婆の記憶から消し去った事件。それは、汐見市に建設された化学工場の、違法な廃液垂れ流しによって引き起こされた、深刻な公害に対する住民たちの抗議活動だった。人々は原因不明の病に苦しみ、生まれてくる子供たちには障害が見られた。空を見上げて叫んでいたのは、パニックではなく、工場から流される有毒な煙に抗議する、悲痛な叫びだったのだ。

そして、その抗議活動の中心にいたのが、湊の両親だった。彼らは、息子の未来を守るために、巨大な権力に立ち向かっていた。湊が老婆の記憶で見た光景は、その活動の一場面だったのだ。

しかし、国家はそれを許さなかった。世論の悪化を恐れた政府は、極秘裏に「調律部」を設立。最初の実験として、汐見市の住民たちの記憶を、根こそぎ編集した。抗議の記憶は消され、病気の原因は遺伝的なものだとすり替えられ、人々は抵抗する意志そのものを奪われた。

その、最初の被験者の一人が、幼い柏木湊だった。

彼は、両親が権力に踏み潰される様を、間近で見ていた。その強烈なトラウマごと、彼の記憶は「編集」された。両親は抗議活動の記憶を消され、ただ穏やかに老いていく、無気力な人間に変えられた。そして湊自身は、皮肉なことに、記憶編集に対する類稀なる適性を見出され、エリート編集官への道を歩むことになった。彼が誰よりも巧みに他人の記憶を操れたのは、彼自身が、誰よりも深く、その精神を造り変えられた存在だったからだ。

彼が誇りにしてきた仕事は、彼自身の家族を破壊し、過去を奪った元凶そのものだった。彼が信じてきた正義は、巨大な欺瞞の上に成り立つ、砂上の楼閣だった。

深淵の底で、湊は泣き叫んだ。それは、奪われた過去への慟哭であり、自らが犯してきた罪への懺悔であり、そして、偽りの自分を殺すための、鎮魂歌(レクイエム)だった。

第四章 夜明けの不協和音

全てを知った湊が現実に戻った時、窓の外は白み始めていた。彼は、生まれ変わっていた。あるいは、ようやく本当の自分に還った、と言うべきか。彼が築き上げてきた人生、信じてきた価値観、その全ては木っ端微塵に砕け散った。残されたのは、底知れぬ絶望と、燃え盛るような静かな怒りだけだった。

数日後、湊は国家保安局に辞表を提出した。引き留める室長に、彼はただ一言だけ告げた。

「私は、調律される前の音楽を聴きたくなっただけです」

彼は汐見市に戻った。両親は、穏やかな顔で彼を迎えたが、その瞳には、かつての闘士の光はもう宿っていなかった。湊は、彼らに真実を告げることはしなかった。それは、彼らがようやく手に入れた平穏を、再び奪う行為に他ならないからだ。

代わりに、湊は街を歩き始めた。記憶を消された人々の中に、微かに残る「違和感」を探して。それは、ふとした瞬間に口をついて出る、理由のわからない溜息だったり、特定の場所を避けて通る無意識の行動だったり、あるいは、悪夢の断片だったりした。

湊は、記憶を「復元」しようとはしなかった。そんなことをすれば、かつての自分と同じだ。彼はただ、人々の話に耳を傾け、彼らが自らの力で、心の奥底に埋められた真実の欠片を見つけ出す手助けをした。それは、巨大なシステムに対する、あまりにも無力で、絶望的な戦いだった。人々は彼を訝しんだ。誰も、忘れてしまった痛みを、わざわざ思い出したいとは思わない。

ある日、湊は、かつて自分が記憶を編集した老婆、斉藤ハナの家の縁側を訪れた。ハナは、日向ぼっこをしながら、穏やかに微笑んでいた。

「あんた、誰じゃったかのう」

「……以前、少しお話を伺った者です」

湊は、彼女の隣に腰掛け、持参した水筒から湯気の立つお茶を湯呑みに注いだ。それは、ハナの記憶の深層で感じた、彼女の母親が好きだったという、特別な茶葉の香りだった。

ハナは湯呑みを受け取ると、その香りを深く吸い込んだ。そして、その皺の刻まれた瞳が、ほんの少しだけ揺らいだ。

「……ああ、この香り……。なんだか、とても大切なことを、忘れてしまっているような気がするんじゃよ」

その言葉は、まだ何も思い出せていない、か弱いため息のようなものだった。だが、湊にとって、それは何よりも力強い真実の響きを持っていた。彼は、溢れそうになる涙をこらえ、夜明け前の空を見上げた。

世界はまだ、偽りの静寂に満ちている。しかし、その静寂の底で、確かに、小さな不協和音が鳴り始めた。それは、奪われた者たちが、自らの魂を取り戻すために奏で始める、夜明けの歌の、最初の小さな一音だった。彼の戦いは、まだ始まったばかりだ。