第一章 漆黒のインク

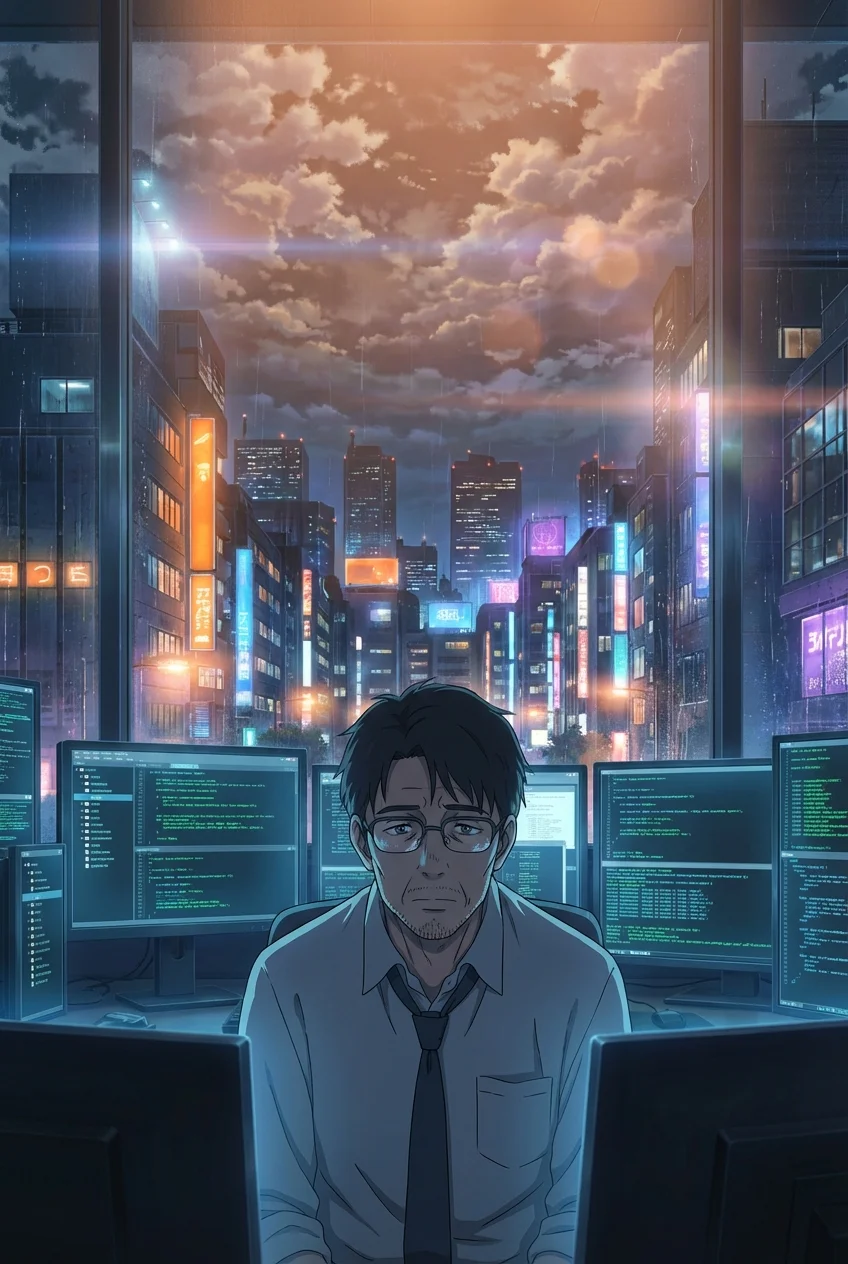

蒼井湊の仕事場は、古い薬品のような匂いと、微かなインクの香りが混じり合っていた。壁一面に並ぶガラス瓶には、様々な色合いの液体が詰められている。それは単なる絵の具ではない。人々が捨てたがった記憶の結晶だ。湊は「記憶買取人」だった。

客は、忘れたい記憶を携えてこの薄暗いアトリエを訪れる。湊はヘッドセットのような古びた機械を客の頭部に装着し、意識の深層から特定の記憶だけを釣り上げる。抽出された記憶は、感情の波長に応じて色と粘度を変え、小さな瓶の中でインクとなる。後悔は濁った灰色に、悲しみは滲むような藍色に、そして怒りは粘つく緋色に。湊はそれらのインクを使い、抽象画を描いて生計を立てていた。彼自身の過去の記憶は曖昧で、感情の起伏も乏しい。だから、他人の記憶は、創作のための単なる「素材」に過ぎなかった。

その日、ドアベルを鳴らしたのは、ユキと名乗る若い女性だった。雨に濡れたコートから、か細い肩が覗いている。その瞳は、何かにおびえる小動物のように揺れていた。

「どんな記憶を?」

湊は事務的に尋ねた。

「人を……ひどく、傷つけてしまった記憶です。毎晩、夢に見るんです。もう、耐えられない」

彼女の声は、今にも消え入りそうだった。

抽出のプロセスは、いつも通り静かに進んだ。機械が低い唸りを上げ、ユキの瞼が微かに痙攣する。やがて、抽出管を伝って、一滴の液体がガラス瓶に落ちた。

湊は息を呑んだ。

それは、これまで見たこともないほどの、深く、光を一切吸い込んでしまうかのような「漆黒」だった。粘り気があり、まるで生きているかのように瓶の中で蠢いている。激しい罪悪感と、自己嫌悪の記憶。それは通常、濃い鉛色になるはずだった。だが、これは違う。まるで、底なしの闇そのものだった。

「終わりました」

湊が告げると、ユキは虚ろな目で宙を見つめていた。顔から血の気が失せ、まるで魂の半分を抜き取られた人形のようだ。彼女は震える手で代金を受け取ると、ふらつく足取りでアトリエを去っていった。

湊は一人、漆黒のインクが入った瓶を光に透かした。光は吸収され、向こう側は見えない。しかし、その闇の奥から、奇妙な引力を感じた。彼の創作意欲が、まるで飢えた獣のように喉を鳴らしている。感情の乏しいはずの自分の心が、このインクにだけは激しく揺さぶられる。

彼は乾いたキャンバスをイーゼルに立てかけると、震える指で瓶の蓋を開けた。鼻をつくのは、雨に濡れたアスファルトと、錆びた鉄のような匂い。これは、誰かの絶望の色だ。そして、なぜかひどく、懐かしい匂いがした。

第二章 歪な共鳴

漆黒のインクを筆に含ませ、キャンバスに滑らせた瞬間、湊の脳裏に鋭いイメージが突き刺さった。

――激しい雨がフロントガラスを叩く音。ワイパーが懸命に水を掻き分けるが、視界は悪い。対向車のヘッドライトが滲み、世界が白く染まる。急ブレーキの甲高い軋み。そして、鈍い衝撃と、誰かの短い悲鳴。

「うっ……!」

湊は筆を取り落とし、喘いだ。額には脂汗が滲んでいる。今のイメージは、明らかにユキが売っていった記憶の断片だろう。だが、その感覚はあまりに生々しかった。まるで自分がその場にいたかのように、ステアリングを握る手の感触や、シートベルトが体に食い込む圧迫感までリアルに感じられた。

それからというもの、絵を描くたびに、断片的なフラッシュバックが彼を襲った。雨の夜の交差点。散らばる買い物袋。横たわる人影。それは悪夢となって彼の眠りを蝕み、彼の絵は、見る者の心をかき乱すような、不穏で暴力的な力強さを帯びていった。皮肉なことに、その評判は瞬く間に広がり、彼の絵は高値で取引されるようになった。

湊は、言いようのない不安に駆られ、ユキの住所を調べ、彼女のアパートを訪ねた。ドアを開けたユキは、以前の怯えた表情が嘘のように、穏やかな笑みを浮かべていた。しかし、その瞳の奥には、どこか大切なものが抜け落ちたような、空虚な静けさが漂っている。

「何か、御用でしょうか」

「……その後、どうしているか気になって」

「おかげさまで。もう悪夢は見ません。すっかり、楽になりました」

彼女はそう言って微笑むが、その笑顔は薄いガラス細工のように脆く見えた。

「本当に、それで良かったんですか? 忘れてしまって」

湊の問いに、ユキは少しだけ目を伏せた。

「忘れるしか、生きていけないこともあるんです。……きっと」

その言葉は、まるで湊自身に向けられているかのように、彼の胸に重く響いた。

アトリエに戻った湊は、完成に近づいた絵を見つめた。漆黒が渦を巻き、鑑賞者の不安を煽るような歪な傑作。人々はこれを芸術と呼ぶ。だが、自分は本当に芸術家なのだろうか。他人の不幸を切り売りし、その闇をキャンバスに塗りたくることで金を得ているだけではないのか。初めて、彼の仕事に倫理的な疑問と、自分自身への嫌悪感が芽生え始めていた。フラッシュバックは日に日に鮮明になり、もはやそれがユキの記憶なのか、自分自身の幻想なのか、境界線が曖昧になっていく。

第三章 罪の在り処

混乱の極みに達した湊は、数年ぶりに師である老人を訪ねた。街の片隅で古びた骨董品店を営むその老人は、湊に記憶抽出の技術を教え、同時にその危険性も説いた人物だった。

「例のインクで描いた絵が、評判らしいな」

店主は、埃っぽいカウンターの奥で、静かに言った。

「師匠。教えてください。他人の記憶が、これほど俺を苛むことがあるんですか。まるで、自分の記憶みたいに……」

湊がすがるように尋ねると、老人はゆっくりと茶をすすり、重い沈黙の後、ついに口を開いた。

「お前さんが買い取ったあの『漆黒』は、もともと誰の記憶だと思う?」

「……ユキという女性のものです。彼女が売りに来た」

「では、なぜ彼女は、それほどまでに暗い罪悪感を抱えていた? お前さんはそれを確かめたか?」

老人の言葉は、鋭い刃のように湊の核心を突いた。湊は何も答えられない。彼は客の記憶の「中身」に興味を持ったことなどなかった。ただの素材としか見ていなかったからだ。

老人は、店の奥から古びたファイルを取り出してきた。そこには、数年前の湊のカルテが挟まっていた。

「お前さんは、忘れている。いや、自らその記憶を消したんだ」

老人は静かに語り始めた。

「五年前の雨の夜。お前さんは、脇見運転で人をはねた。被害者は幸い一命を取り留めたが、重い後遺症が残った。お前さんは、その罪の意識に耐えられなかった。毎晩悪夢にうなされ、食事も喉を通らず、生きていること自体が苦痛になった」

湊の呼吸が浅くなる。頭の奥で、警鐘が鳴り響いていた。

「だからお前は、この技術を使った。自分の罪の記憶を、根こそぎ消し去るために。そして……」

老人は一度言葉を切り、湊の目をまっすぐに見つめた。

「その強すぎる記憶は、完全な消去が難しかった。だから、一部を他人に移す必要があった。お前は、偶然店を訪れた、万引きという些細な罪悪感に苛まれていたユキという娘に目 をつけた。彼女の小さな罪の記憶を消す代わりに、お前自身の巨大な罪の記憶の一部を、彼女に植え付けたんだ。半ば、騙すような形でな」

湊は、立っていられなかった。壁に手をつき、崩れ落ちそうになる体を支える。ユキが売りに来たあの漆黒の記憶は、彼女のものではなかった。あれは、自分が捨てた、自分自身の罪の記憶だったのだ。フラッシュバックの生々しさも、雨のアスファルトの匂いに感じた奇妙な懐かしさも、すべてが繋がった。

自分は、他人の不幸を芸術にしていたのではなかった。もっと醜悪だ。自分の罪から目を背け、それを無関係な他人に押し付け、さらにそれを「素材」として切り売りし、名声を得ていた。自分の空虚さも、感情の乏しさも、すべては最も重要な記憶と感情を自ら捨て去ったせいだった。

価値観が、世界が、足元から崩壊していく音がした。

第四章 夜明けの虹

アトリエに戻った湊は、壁にかけられた自らの最高傑作を睨みつけた。漆黒が渦巻く、醜悪な罪の塊。彼はそれを床に叩きつけ、キャンバスを破り捨てた。涙は出なかった。あまりに深い絶望は、感情さえも麻痺させる。

数日間、彼は抜け殻のように過ごした。しかし、心の奥底で、か細い声が聞こえた。このままでは終われない、と。彼は自分が何をすべきかを悟った。

湊は、これまで描いたすべての絵と、アトリエの機材を売り払った。そうして得た全財産を、匿名でユキの口座に振り込んだ。それは贖罪には程遠い、自己満足に過ぎないかもしれない。それでも、何もしないよりはましだった。

最後に、彼の元には、あの漆黒のインクが半分だけ入った小瓶が残った。彼は最後のキャンバスをイーゼルに立て、筆を取った。

彼は事故の光景を描かなかった。絶望の渦も描かなかった。ただひたすらに、純粋な光を求めて、漆黒のインクを塗り重ねていった。黒で、白を描こうとするような、無謀な試み。黒で、虹を描こうとする、狂気の沙汰。指が痛み、意識が朦朧とするまで、彼は描き続けた。

完成した絵には、分厚い漆黒の闇の中に、かろうじて七つの色が層を成して浮かび上がっていた。それは絶望の底から見上げた、か細い希望の光。夜明けを待つ、雨上がりの空にかかる虹の絵だった。彼はその絵を誰にも見せることなく、アトリエの隅で燃やした。自分の罪と共に、過去の自分を焼き尽くすために。

一年後。

湊は、海辺の小さな町で、清掃員として働いていた。記憶買取人だった頃の虚無感はない。日々の労働で汚れた作業着と、日に焼けた肌。彼の表情は穏やかだった。

ある日の午後、通り雨が上がり、空に大きな虹がかかった。赤、橙、黄、緑、青、藍、紫。人々が足を止め、空を見上げる。湊も、その一人だった。

彼は、燃やしてしまった自分の最後の絵を思い出していた。あの漆黒から絞り出した偽物の虹ではなく、本物の、鮮やかな光の帯がそこにあった。

忘れることで得られる安らぎもある。だが、彼は知った。決して忘れてはならない痛みも、背負い続けることでしか見えない光もあるのだと。

湊は、空にかかる虹を静かに見つめ、微かに微笑んだ。それは、彼が失われた記憶と感情を取り戻す、長い道のりの始まりだった。彼の心のパレットには、漆黒ではない、新しい色が、少しずつ戻り始めていた。