第一章 幸福のスコアボード

街は光に満ちていた。ガラスと鋼でできた高層ビル群の壁面には、絶えず色鮮やかなホログラム広告が流れ、空には自動運転のエアカーが無音で軌道を描いている。そして、その中心にある中央広場には、この街の心臓とも言える巨大な球体ディスプレイ『ウェルビーイング・オーブ』が浮かんでいた。オーブの表面には、市民一人ひとりの「幸福度」がリアルタイムで美しいグラデーションとなって表示されている。青が濃いほど幸福。赤に近づくほど不幸。街全体が深いコバルトブルーに染まっていることが、市長の何よりの誇りだった。

橘亮太(たちばな りょうた)は、その青色を維持することを仕事にしていた。「市民幸福度最適化センター」のケースワーカーである彼の役割は、オーブ上で赤色に近づいた市民を特定し、カウンセリングを通じて彼らの幸福度を「正常値」に戻すことだ。システムを信じ、自分の仕事が社会をより良くしていると固く信じていた。

その日の朝、亮太の業務用端末に一件のアラートが灯った。警告レベルは「オレンジ」。放置すれば、数日中に「レッド」に移行する可能性が高い。亮太は眉をひそめ、プロフィールを開いた。

『対象者: 佐伯 ハル、82歳。幸福度スコア: 38/100 (前日比-25)』

思わず声が漏れた。佐伯ハル。この街で彼女を知らない者はいない。彼女は、システム導入以来10年間、一度もスコアを95以下に落としたことのない、いわば「幸福の象徴」のような存在だった。彼女の穏やかな微笑みは、市の広報映像にも何度も使われている。その彼女のスコアが、一夜にして急落した。事故か、病気か、それとも。

システムは、機械的な冷静さで「速やかな家庭訪問による介入を推奨」と表示している。亮太は重たい溜息を一つついて、外出準備を始めた。磨き上げられたガラス窓の外では、街が完璧な青色に輝いている。その完璧な青の中にぽつんと灯ったオレンジ色の染みが、彼の胸を不吉にざわつかせていた。これが、亮太が信じてきた世界の完璧さに、最初の亀裂が入った瞬間だった。

第二章 色褪せた微笑み

佐伯ハルの家は、近代的な高層マンションが立ち並ぶエリアから少し外れた、古い木造家屋が残る一角にあった。小さな庭には、季節の花々が丁寧に手入れされ、優しい風に揺れている。亮太が呼び鈴を鳴らすと、ゆっくりとした足取りで、あの広報映像と変わらない穏やかな顔立ちの老婦人が現れた。

「まあ、最適化センターの方。わざわざご足労いただきまして」

ハルは亮太を居間に招き入れ、丁寧に淹れた緑茶を差し出した。部屋には、古い柱時計の音と、陽だまりの匂いが満ちている。壁には色褪せた家族写真がいくつも飾られていた。彼女の言動のどこにも、幸福度が38まで落ち込んでいる人間の絶望や混乱は見当たらない。

「佐伯さん。単刀直入にお伺いします。昨日、何かお辛いことでもありましたか? システムが、あなたの精神的な負荷を検知しています」

亮太はマニュアル通りの言葉を選んだ。ハルは、湯呑みを持つ皺の多い手を見つめ、ふっと息を吐いた。その微笑みは、どこか寂しげに見えた。

「辛いこと、ですか。いいえ、何も。ただ……少し、片付けをしていただけですわ」

彼女の言う「片付け」とは、夫の遺品整理のことだった。十年前に亡くなった夫の書斎を、ようやく整理する気になったのだという。古い手紙、愛用していた万年筆、読みかけの本。一つひとつを手に取り、思い出に浸りながら箱に詰めていく。それは彼女にとって、悲しい作業ではなく、むしろ愛おしい時間だった。

「主人の思い出と一緒に、私も旅立つ準備を始めた、というところでしょうか。この家も、庭の花も、そろそろ誰かにお譲りしないと」

その言葉に、亮太は胸を突かれた。システムは、この静かで穏やかな「終活」という行為を、「社会的孤立」や「生存意欲の低下」と判断したのだろうか。数値化された幸福は、人間の複雑な感情の機微をあまりにも無神経に切り捨ててしまうのではないか。

亮太は数日にわたってハルさんを訪問した。彼女と話す時間は、亮太にとって安らぎだった。彼女はスコアのことなど気にせず、庭の花の名前を教えたり、昔の街の様子を話してくれたりした。亮太は、彼女のスコアを上げるために、市が提供するVRエンターテインメントや、コミュニティ活動への参加を提案したが、彼女は静かに首を振るだけだった。

そして、運命の日が訪れる。ハルさんのスコアはついに20を切り、「レッド」に点灯した。システムは最終勧告を発令した。『対象者を「重点ケア施設」へ移送し、専門的な幸福回復プログラムを実施せよ』。それは、強制的な記憶処理や投薬も含む、事実上の収容だった。亮太は端末を握りしめ、唇を噛んだ。彼女のあの穏やかな微笑みを、無機質な施設の中で消し去ってしまっていいはずがない。彼は初めて、システムへの絶対的な信頼を揺るがせた。

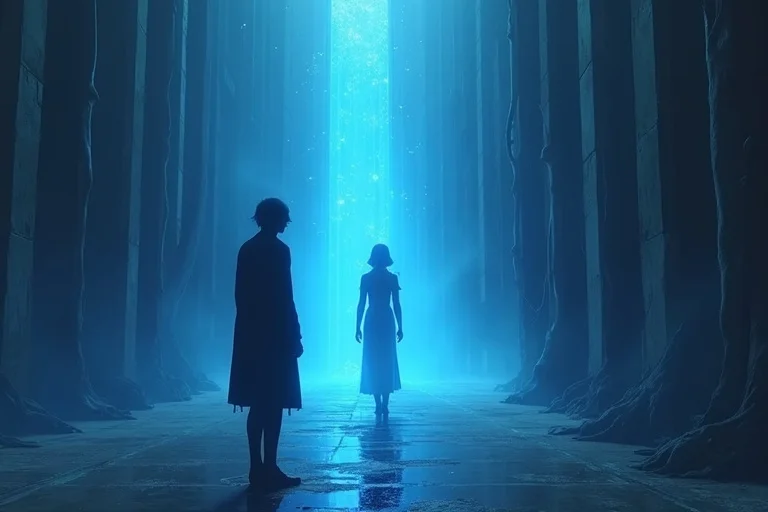

第三章 ゼロとイチの向こう側

亮太は、何かに駆られるようにセンターへ戻った。上司にハルさんの状況を説明し、裁量を求めたが、「個人の感情でシステムを歪めるな。規則だ」と冷たく一蹴された。誰も、オーブの完璧な青に一点の赤色が混じることを許さない。その夜、亮太はセンターに一人残り、禁じられているサーバーへの直接アクセスを試みた。ハルさんを救うには、システムそのものにエラーがあることを証明するしかない。

幾重にも張り巡らされたセキュリティを、彼は自身の知識を総動員して突破していく。額に滲む冷たい汗が、キーボードに滴り落ちた。そして、ついに彼はシステムの根幹を成すアルゴリズムのソースコードに辿り着いた。

幸福度スコアの算出ロジック。そこには、脳波から検出されるセロトニンやドーパミンの分泌レベル、心拍数、表情筋の動きといった、公表されているパラメータが並んでいた。だが、そのコードのさらに深層に、暗号化され、巧妙に隠されたもう一つの評価軸が存在した。

亮太は息を呑んだ。そのパラメータの名は、『社会経済的生産性予測値』。

それは、個人の消費活動、労働時間、SNSでの発信内容、地域コミュニティへの参加率など、膨大なデータを解析し、その人物が今後、社会の歯車としてどれだけ「有用」であり続けるかを予測する指標だった。システムが測定していたのは、個人の内面的な「幸福」ではなかった。社会を効率的に運営するための「貢献度」だったのだ。

ハルさんのケースに当てはめてみる。彼女が夫の遺品整理を始めたこと。それはシステムにとって「過去への固執」であり「未来への投資の放棄」。読み聞かせのボランティアをやめたこと。それは「社会貢献活動の停止」。静かに死を受け入れようとすること。それは「生産性の永久的喪失」。彼女の人間としての尊厳に満ちた行為のすべてが、システムには「バグ」としてしか認識されていなかった。

この街を覆う美しいコバルトブルーは、市民の幸福の色ではなかった。それは、社会にとって有用であり続けなければならないという、声なきプレッシャーに人々が従順に応えている証の色だった。人々は幸福なのではない。幸福であると評価されるように振る舞っているだけなのだ。

亮太は椅子に深く沈み込み、天井を仰いだ。自分が信じ、誇りにしてきた仕事の正体が、これほどまでに冷酷で、欺瞞に満ちたものだったとは。ウェルビーイング・オーブの光が、今は呪わしい監視の目のように思えた。

第四章 小さな反逆

翌朝、亮太の足は自然とハルさんの家に向かっていた。移送担当の職員が到着するまで、もう時間がない。彼は、自分が発見した真実を彼女に伝えるべきか迷った。だが、インターホンの前に立った時、彼が告げるべき言葉はもう決まっていた。

「佐伯さん、逃げましょう」

ドアを開けたハルは、彼の憔悴しきった顔を見て、驚くでもなく、ただ静かに微笑んだ。

「まあ。あなたのような真面目な方が、そんなことをおっしゃるなんて」

彼女はすべてを察しているようだった。亮太は、システムの真実を、言葉を尽くして説明した。自分たちが「幸福」という名の檻の中で生かされていることを。ハルは静かに耳を傾け、そしてゆっくりと首を横に振った。

「ありがとう、橘さん。でも、私はどこへも行きません。ここで主人と一緒に過ごした思い出と、この庭の花たちと、最期を迎えたいのです。それが、私のたった一つの、わがままな『幸福』ですから」

その凛とした言葉に、亮太は返す言葉を失った。そうだ、彼女から奪ってはならないのだ。彼女自身が選んだ、尊厳ある生き方を。

亮太の胸の中で、何かが決壊した。彼はハルに深く頭を下げ、センターへと駆け戻った。彼女のスコアを不正に操作するのは、根本的な解決にはならない。この歪んだシステムそのものに、一石を投じなければならない。

自席に戻った亮太は、震える指で、昨夜発見した隠しパラメータの存在を証明するログデータとソースコードの断片をコピーした。そして、それを外部のジャーナリストに送るための、匿名の暗号化通信の準備を始めた。送信ボタンを押せば、もう後戻りはできない。職を失うどころか、社会秩序を乱した罪で裁かれるかもしれない。

ふと、彼は窓の外に浮かぶウェルビーイング・オーブに目をやった。相変わらず、街は完璧な青に染まっている。だが、今の彼の目には、その色がひどく空虚で、悲しい色に見えた。

彼は思い出す。ハルさんの庭に咲いていた、名も知らぬ小さな白い花を。誰の評価も求めず、ただ静かに、懸命に咲いていたあの花の姿を。数値化できないものの中にこそ、本当の価値がある。

亮太は、静かに送信ボタンをクリックした。

データが暗号の奔流となって世界に解き放たれる。その瞬間、彼の胸を満たしたのは、恐怖ではなく、不思議なほどの解放感だった。

物語の結末は、新聞の一面を飾ることも、街が革命の炎に包まれることもない。ただ、数日後、センターを辞めた亮太が、中央広場のベンチに座ってオーブを見上げている。その青い光の中に、彼はハルさんの穏やかな微笑みと、庭に咲いていた白い花の幻を見る。スコアという呪縛から解き放たれた彼は、これからどう生きるべきか、どんな幸福を探すべきか、まだ答えを見つけられずにいる。だが、彼の瞳には、システムの青とは違う、人間らしい葛藤と希望の光が、確かに宿っていた。