第一章 色褪せた街のスペクトル

俺、カイの目には、世界の真実が映る。人々が頭上に戴く、魂の色彩だ。それは「存在価値」と呼ばれ、生まれた瞬間から死ぬまで、その人間の全てを規定する。鈍く澱んだ赤から、神々しいほどの紫まで、七色のスペクトルがこの街を厳格に支配していた。

俺自身の価値は、平凡な「緑」。中央区の壮麗な尖塔群を見上げることも、スラムである赤色区画の腐臭に顔をしかめることも許された、中途半端な階層。管理局の下級職員として、俺は価値に応じた配給物資を仕分けるのが仕事だった。コンクリートの壁に反響する台車の無機質な音と、人々の頭上の色彩をただ眺めるだけの、乾いた日々。

紫の階層に住むエリートたちは、その歩みさえも計算され尽くしたように優雅で、彼らの光は街の空を圧するほどの威光を放っていた。対照的に、赤色区画から配給を受け取りに来る者たちの光は、まるで燃え尽きる寸前の蝋燭のようだった。そのか細い光を見るたび、胸の奥が鈍く痛んだ。彼らの価値が低いのではない。低いと決めつけられた環境が、彼らから輝きを奪っているのだ。このシステムは、どこか根本的に狂っている。

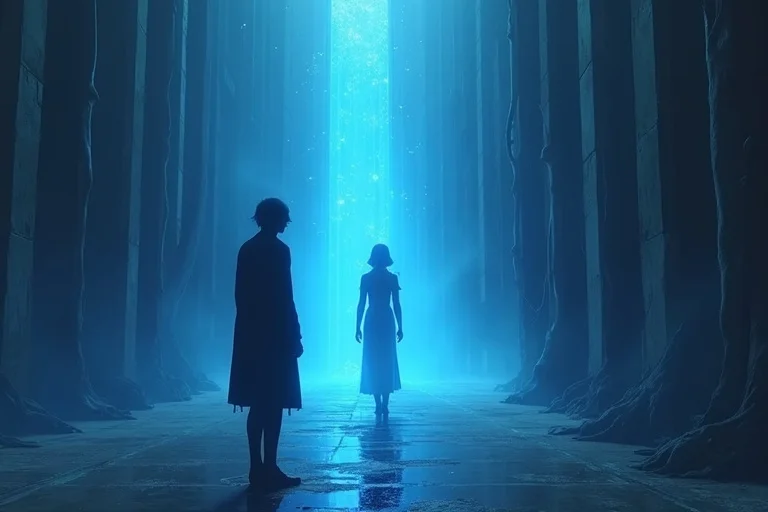

そんなある日、俺は彼女に出会った。配給の列の最後に、俯いて立つ一人の少女。擦り切れた服からのぞく手足は、栄養失調で鳥の骨のように細い。そして、彼女の頭上の光は、今にも消え入りそうなほど弱々しい、濁った赤色だった。その光は、俺が見てきたどの赤よりも希薄で、まるで存在そのものが世界から拒絶されているかのようだった。

少女が顔を上げた。大きな瞳が、怯えたように俺を捉える。その瞬間、俺は彼女の瞳の奥に、頭上の色とは全く異なる、底知れない深淵が揺らめいているのを見た気がした。

第二章 不協和音の兆し

街の調和が、静かに軋み始めたのはその数日後のことだった。

始まりは些細な噂話だった。中央区の有力者が、執務中に突如としてその価値を落とし、紫から青へと降格した。人々はシステムの誤作動だと囁いたが、現象は伝染病のように広がっていった。エリートたちの輝きが次々とくすみ、中には緑や黄色まで落ちぶれる者も現れたのだ。街の権威の象徴であった紫の光が揺らぎ、見えないはずのスペクトルが、人々の間に不安という名の影を落とし始めた。

同時に、逆の現象も起きていた。これまで見向きもされなかった赤色区画の住人たちの価値が、説明のつかない急上昇を見せ始めたのだ。

「見たか? あの掃除夫の男、オレンジになってたぞ」

「冗談だろ。あいつは生まれつきの赤だ」

俺は、あの少女のことが気になっていた。エラ、と名乗った彼女の顔が脳裏から離れない。仕事にかこつけて赤色区画へ向かうと、そこには信じがたい光景が広がっていた。昨日まで澱んでいた空気が、奇妙な熱気を帯びている。そして、俺は路地裏で瓦礫に座るエラを見つけた。

彼女の頭上の光は、もはや赤ではなかった。鮮やかな、生命力に満ちた黄色が、まるで小さな太陽のように輝いていたのだ。たった数日で、システムが規定する階層を三つも飛び越えている。ありえない。

俺が息を呑んで立ち尽くしていると、管理局の武装執行官たちが土埃を上げて現れた。「価値異常者を確保する!」という怒声が響く。人々が逃げ惑う中、彼らのターゲットがエラだと気づくのに時間はかからなかった。

第三章 共鳴する石

俺は無意識に駆け出していた。エラの手を引き、迷路のような路地を疾走する。背後から執行官たちの怒号と、エネルギーライフルの発射音が追いかけてくる。なぜこんなことをしているのか、自分でも分からなかった。ただ、あの少女の瞳の奥にあった深淵を、このままシステムの闇に葬らせてはならないと、魂が叫んでいた。

追手を振り切り、廃墟となった旧時代の地下鉄駅に身を潜めた。荒い息を整える俺の隣で、エラは小さな布袋を固く握りしめている。

「これを…」

彼女が震える手で差し出したのは、手のひらサイズの滑らかな石だった。何の変哲もない、ただの石ころに見える。

「価値が変わった人たちは、みんなこれを持ってる…」

その石に触れた瞬間、俺の脳内に閃光が走った。

それは、映像ではなかった。感情と記憶の濁流だ。エラの短い人生が、断片的に流れ込んでくる。病気の母親のために、自分の配給食をこっそり分け与えていた夜。他の子供たちが捨てたガラクタから、美しい音色を奏でる小さな楽器を作り上げた喜び。誰にも知られることのない、ささやかだが確かな善意。システムが決して評価することのない、彼女自身の「価値」の源泉。

これが「共鳴石」の力か。俺は悟った。この石は、システムの表層的な評価ではなく、その人間の内なる真実を映し出すのだ。そして俺の能力は、この石に共鳴するために存在していた。

第四章 紫苑の凋落

世界の崩壊は、一つの映像から始まった。

中央管理局の最高責任者、ギデオン長官が、全市民に向けて演説を行っていた。システムの絶対性と秩序の回復を謳う、厳格な声。彼の頭上では、誰もが憧れる最高位の紫が、侵しがたい権威の光を放っていた。

だが、その光が、テレビ中継の目前で揺らぎ始めたのだ。

紫は徐々に青へ、そして緑へと色褪せていく。民衆のどよめきがスピーカーから聞こえる。ギデオンは言葉を失い、己の頭上を見上げようとするかのように狼狽した。無慈悲にも、彼の価値は黄色、オレンジ、そしてついに、彼が最も蔑んでいたはずの、濁った赤へと堕ちていった。

システムの頂点に君臨していた男が、一瞬にして最底辺へ突き落とされた。その光景は、絶対だったはずの価値観が、砂上の楼閣であったことを全市民に証明してしまった。

街は爆発した。価値を失った者への侮蔑と、価値を得た者への嫉妬が渦を巻き、暴動へと発展する。階層を隔てていた壁は打ち壊され、炎と怒号が夜を支配した。秩序は死んだのだ。

混沌の只中で、俺はエラと共にシステムの中心核、「古の塔」を目指していた。彼女が持つ共鳴石が、まるで羅針盤のように微かな光を放ち、俺たちを導いていた。塔の最上階で、俺は再びエラの石に触れた。今度は、もっと深く共鳴するために。

ビジョンは、個人の記憶を超えていた。星々の間を漂う、巨大な生命体のイメージ。古代の地球。増えすぎた人類が、際限のないエゴと闘争で自滅しかけている光景。その生命体は、人類を救うために、自らの意識を分かち、一つの「フィルター」を創造した。それが「存在価値」システムの正体だった。人類の過剰な競争心を抑制し、緩やかな均衡を保つための、巨大な集合意識。

だが、フィルターは悟ってしまった。均衡は停滞を生み、人類から進化の可能性を奪ってしまったことを。だから、フィルターは自らを解体することを選んだ。そして、そのための触媒として、フィルターの干渉を受けずに真実を見抜ける「特異点」――俺を、この世界に送り込んだのだ。

第五章 フィルターの告白

古の塔の最上階は、静寂に包まれていた。部屋の中央には、巨大な水晶のような物体が、心臓のようにゆっくりと脈動している。これが、この世界を数千年支配してきた「集合意識フィルター」の物理的な核だった。

俺が震える手で核に触れると、思考が直接語りかけてきた。それは声ではなく、理解そのものだった。

《我は揺り籠。汝らを争いから守るための。だが、揺り籠は鳥籠にもなった。汝らは空の飛び方を忘れてしまった》

フィルターの意識には、後悔と、そして親が子を思うような慈愛が満ちていた。

《我は消える。枷は外される。だが、翼を持たぬまま空に放り出された雛鳥は、地に落ちるやもしれぬ。それでも、汝は飛ぶことを選ぶか?》

最後の選択。偽りの安定か、未知の混沌か。

俺は隣に立つエラを見た。彼女の瞳は、不安に揺れながらも、真っ直ぐに前を見据えていた。その瞳には、これから自分たちが創り上げていく未来への、不確かだが確かな意志の光が宿っていた。

俺は、彼女のような人間が、生まれついた色で一生を決めつけられる世界など、もう見たくなかった。

「僕たちは、飛ぶよ」

俺は核に向かって、はっきりと告げた。

「たとえ墜落したって、そこからまた歩き始める」

第六章 無色の夜明け

俺の言葉が、引き金だった。中心核が最後の強い光を放つと、街中の人々の頭上から、スペクトルが一斉に掻き消えた。まるで、夜空から全ての星が消え去ったかのように。世界から「価値」という絶対的な物差しが失われた瞬間だった。

夜が明け、街には静かな混乱が広がっていた。人々は互いの顔を見合わせ、どう振る舞えばいいのか分からずに立ち尽くしている。権威の象徴だった紫の服を着た男が、呆然と道端に座り込み、昨日まで彼に傅いていた人々は、遠巻きに彼を眺めているだけだ。誰もが平等で、誰もが指針を失っていた。

俺は、エラと共に広場に立った。集まってきた人々の視線が、不安げに俺たちに注がれる。

俺は息を吸い込み、語りかけた。声は震えていたかもしれない。だが、言葉は共鳴石を通じて、人々の心に直接響いていった。

「色は消えた。けれど、僕たち自身が消えたわけじゃない。価値は、もう誰かに与えられるものじゃないんだ。僕たちが、これから自分の足で歩き、自分の心で感じ、自分の手で創り出していくものなんだ」

それは、答えではなかった。始まりの合図だ。これから待っているのは、きっと苦難に満ちた道だろう。だが、広場の人々の顔に、恐怖だけでなく、微かな光が宿るのを俺は見た。それは、自らの意志で未来を切り拓くことへの、小さな希望の光だった。

俺とエラは、無色になった空を見上げた。夜明けの光が、瓦礫の街を静かに照らし始めている。これから始まる、本当の世界の夜明けだった。