第一章 透明な皮膚、灰色の吐息

カイの左腕は、もはや彼のものではなかった。皮膚は滑らかな硝子のように透き通り、その下で静かに脈打つ血管や、白く浮かび上がる尺骨の輪郭が、まるで解剖図のように露わになっていた。痛みはない。ただ、そこにあるはずの体温が失われ、触れる空気の冷たさだけをじかに伝える奇妙な空虚さが広がっている。人々が「忘れた」もの、目を背けたものが、彼の肉体を蝕む病だった。

この都市は、ゆっくりと色彩を失いつつあった。かつて煉瓦の壁を彩った茜色はくすんだ鼠色に、公園の芝生を濡らした若草色は濃淡の異なる鉛色に変わり果てていた。人々はそれに気づかないふりをしている。いや、本当に気づいていないのかもしれない。集合的な無関心は強力なフィルターとなり、世界の変容を日常という名の靄の向こうへと押しやるのだ。スーパーマーケットのチラシだけが、毒々しいほどの原色を虚しく主張している。

カイは窓の外に広がるモノクロームの街並みを眺めた。息を吐くと、ガラスに白い靄がかかり、すぐに消える。街の色彩が薄れるたびに、彼の皮膚の透明な病変は、じわりとインクが滲むようにその面積を広げていく。最初は手首の小さな痣だった。それは、街角で起きた小さな暴行事件が、誰にも顧みられることなく忘れ去られた翌朝に現れた。今や病変は左腕全体を覆い、肩から胸にかけて侵食し始めている。鎖骨の優美な曲線までが、透けた皮膚の下で白く輝いていた。

「また広がっている……」

呟きは、部屋の静寂に吸い込まれた。このままでは全身が透明になり、存在そのものが希薄になってしまうだろう。カイは恐怖に震える指先で、まだ確かな肌触りの残る右腕を固く掴んだ。自分の肉体が、この街の巨大な沈黙の代弁者であるかのような感覚。それは途方もない孤独感となって、彼の心を締め付けた。

最近、異変は加速している。都市の最も古い中心部、『礎(いしじ)』と呼ばれる地区から、急速に色が抜け落ちているという。それに呼応するように、カイの胸の病変は、これまでとは比較にならない速さで広がっていた。心臓の微かな拍動さえ、透けた肋骨の向こうに影として見えるようになってしまった。

この都市が消える。そして、自分も。

根拠のない確信が、冷たい刃となってカイの背筋を撫でた。都市の創設に関わる、誰もが忘れてしまった、あるいは忘れようと努めている巨大な「何か」が、今まさに最後の息をしようとしている。その断末魔が、この灰色の世界と、彼の透明な肉体なのだ。カイは立ち上がり、コートを羽織った。行くべき場所は、わかっていた。すべての記憶が死に絶えようとしている、モノクロームの中心地へ。

第二章 色彩の残響

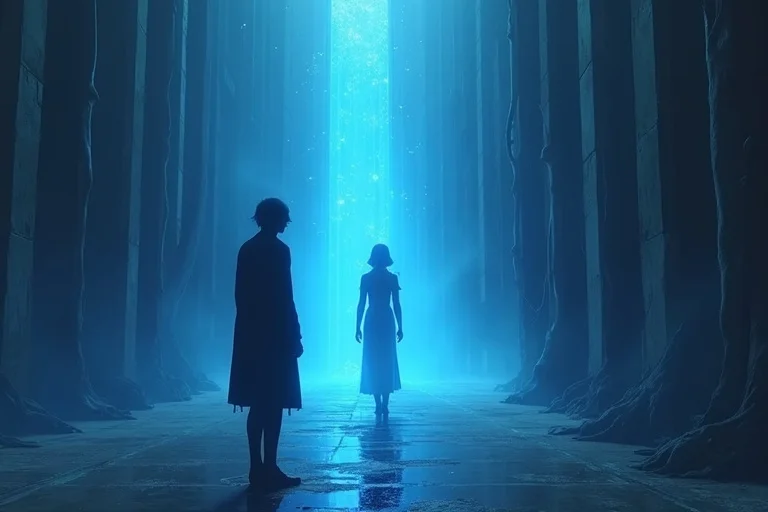

『礎』地区は、音のない映画の世界だった。風が瓦礫の間を吹き抜ける音だけが、世界の死を悼むように低く響いている。かつてここにあったはずの活気、建物の壁を飾った落書き、人々の笑い声、そのすべてが色褪せ、記憶の澱となって沈殿していた。足元のコンクリートは色の濃淡さえ失い、ただのっぺりとした灰色が無限に続いている。ここに長くいると、自分の名前さえ忘れてしまいそうだった。

カイは、記憶を手繰るように慎重に歩を進めた。自身の存在が希薄になっていく感覚と戦いながら、何かを探していた。この灰色の虚無の中に、まだ残されているはずの「答え」のかけらを。

その時だった。崩れかけた建物の壁際に、信じられないものが落ちているのを見つけた。

一枚の、クレヨン画。

それは子供が描いたもので、画用紙はところどころ破れ、泥に汚れていた。しかし、そこに描かれた色彩だけが、まるで昨日描かれたかのように鮮やかだった。真っ赤な太陽が笑い、青い鳥が空を舞い、緑の木々の下で、七色の服を着た二人の人物が手を繋いでいる。この色彩を失った世界で、その一枚の絵だけが、頑なに「真実」を主張していた。

カイは吸い寄せられるようにそれに近づき、震える指でそっと拾い上げた。絵の表面は、クレヨン特有のざらついた感触が残っている。彼がその絵に触れた瞬間、指先から微かな温もりが流れ込んできた。

そして、見えた。

いや、聞こえた。感じたのだ。

子供の甲高い笑い声。古いオルゴールの優しいメロディ。焼きたてのパンの香ばしい匂い。頬を撫でる初夏の風。——そして、すべてを掻き消す、けたたましいサイレンの音と、人々の短い悲鳴。

幻覚は一瞬で消え、後には激しい動悸だけが残った。カイははっとして自身の左腕を見た。透明な病変の、その中心部が、ほんの一瞬、淡い虹色に光った気がした。クレヨン画に描かれた『最後の真実の瞬間』。この地区から色彩が奪われる直前の記憶が、この絵には封じ込められているのだ。

この絵が導いている。この街の、最初の嘘が隠された場所へ。カイはクレヨン画を大切にコートの内ポケットにしまうと、記憶の断片が指し示した方角へと、再び歩き出した。向かう先には、街で最も高い建造物、今はもう鳴ることのない鐘を抱いたまま静かにそびえ立つ、古い鐘楼のシルエットが浮かび上がっていた。

第三章 告発のプリズム

鐘楼の螺旋階段は、過去へと続くタイムトンネルのようだった。一段登るごとに空気が冷え、壁の石に染み込んだ湿った匂いが濃くなる。カイの呼吸は浅く、速かった。胸の病変は心臓を覆い尽くし、肋骨の隙間から、懸命に鼓動する臓器の動きが透けて見えた。彼はもはや、肉体というよりは、人の形をしたガラス細工に近かった。

頂上にたどり着いた時、カイは息を呑んだ。

眼下に広がる都市は、完全なモノクロームの海と化していた。最後の色彩だったネオンサインの残光も、車のテールランプの赤い軌跡も、すべてが灰色に塗り潰され、まるで巨大な鉛の版画のようだった。世界の終焉が、音もなく進行していた。

そして、彼は悟った。この鐘楼こそが、都市の原罪の墓標なのだと。

クレヨン画に触れた指先から、記憶の奔流が再び流れ込む。この都市が建設される前、ここには別のコミュニティがあった。彼らはこの土地を愛し、ささやかな暮らしを営んでいた。しかし、都市の発展を掲げた者たちによって、彼らは「邪魔な存在」として排除された。抵抗する人々は暴力によって鎮圧され、その事実は巧妙に隠蔽された。この鐘楼は、彼らの犠牲の上に、都市の繁栄を祝う記念碑として建てられたのだ。最初の、そして最大の「不都合な真実」。人々は豊かさと引き換えに、その血塗られた礎から目を背け、沈黙を選んだ。その集合的無関心が、この都市を蝕む呪いの始まりだった。

クレヨン画に描かれていたのは、追いやられる直前の、あのコミュニティの親子の姿だったのだ。

「……そうか」

カイは掠れた声で呟いた。彼の病も、都市のモノクローム化も、すべてはこの「最初の沈黙」から始まっていた。そして今、その真実が完全に忘れ去られようとする瞬間に、都市そのものが存在を終えようとしている。

もう時間がない。カイの足元まで、透明な病変は広がっていた。彼はコートの内ポケットから、あの鮮やかなクレヨン画を取り出した。

このまま消えるか。それとも——。

カイは決意した。自分のこの、呪われた体を触媒にする。この透明な皮膚は、ただ真実を映すだけではない。光を、記憶を、色彩を吸収し、反転させるためのプリズムなのだ。

彼は鐘楼の縁に立ち、クレヨン画を胸に強く抱きしめた。そして、目を閉じて、全身の神経を集中させる。彼の体が、巨大なレンズになったかのように、都市に残された最後の光と影、モノクロームの濃淡すべてを、猛烈な勢いで吸い込み始めた。

世界から音が消える。光が消える。存在が消える。

完全な無が訪れた。

次の瞬間、カイの体が内側から砕け散るように、凄まじい光を放った。それは単なる光ではなかった。色彩の爆発。記憶の洪水。沈黙させられてきた、すべての真実の奔流だった。

第四章 夜明けのカンバス

都市は、暴力的なまでの色彩に飲み込まれた。

隠蔽された虐殺の犠牲者たちの声なき叫びは、網膜を焼くような深紅となって空を裂いた。貧困の中で見捨てられた人々の涙は、街路を洗い流す群青の川となった。裏切られた約束や踏みにじられた尊厳は、どす黒い紫や、目の眩むような黄金となって、ビルというビルの壁面に巨大な模様を描き出した。

それは、人々がこれまで目を背け、忘れようとしてきた全ての「不都合な真実」が、視覚情報として強制的に叩きつけられる黙示録だった。

街頭の人々は、突然世界を襲った色彩の津波に立ち尽くしていた。ある老人は、かつて自分が署名した土地の収用許可書が、罪のない家族の血で染まっている幻影を見て泣き崩れた。ある若い女性は、自分が享受してきた平和が、名もなき人々の犠牲の上に成り立っていたことを知り、狂ったように笑い続けた。またある者は、ただ静かに、あまりにも鮮やかで、あまりにも残酷な空を見上げ、その目に真実の全てを焼き付けていた。

都市は、物理的な消滅を免れた。しかし、偽りの平和は終わった。人々は、直視しがたい真実の奔流を前に、この記憶と共に新しい社会を築くか、あるいはその重みに耐えきれず狂気に陥るか、その選択を迫られていた。

鐘楼の上には、もうカイの姿はなかった。彼の肉体は完全に透明になり、その輪郭さえも真実の光の中に溶けて消えてしまった。だが、彼は消滅したのではなかった。彼の意識は都市の隅々にまで広がり、失われた色彩の源泉そのものとなったのだ。人々が真実から目を背けようとするたびに、街角のレンガは再び赤く染まり、公園の草は青々と茂るだろう。彼は、この都市が二度と記憶を失わないための、永遠の証人となった。

夜が明け、真実の色彩が少しずつ落ち着きを取り戻した頃。

瓦礫の散らばる路地裏で、一人の小さな子供が、きらきらと光る何かを拾い上げた。それは一本のクレヨンだった。しかし、そのクレヨンは、今まで誰も見たことのない、虹の全ての色を同時に宿したような、不思議な輝きを放っていた。

子供は、真新しい色彩に染まった壁に向かうと、ためらうことなくそのクレヨンで絵を描き始めた。

最初に描かれたのは、笑っている、大きな太陽だった。その太陽は、昨日までの世界にはなかった、希望の色をしていた。