第一章 軽い足音

僕、レンの左肩は、いつも少しだけ重い。それは生まれつきの癖のようなもので、他人の「社会貢献度」という名の重荷を、物理的な質量として感じ取ってしまうからだ。医者は「幻肢痛の一種」だと言ったが、僕には分かっていた。目の前の老婆が背負う、孫を育て上げたという誇らしい重み。カフェの店員が抱える、一杯の珈琲で人を笑顔にするささやかな重み。それらは心地よい圧力となって、僕の肩に伝わってくる。

そして僕は、その重さを少しだけ肩代わりできる。彼らの肩にそっと触れるだけで、重荷の一部が僕に移り、彼らはふっと息をついて軽やかになる。その代償として、僕自身の「存在の密度」はますます希薄になっていく。昨日挨拶を交わしたはずの隣人は僕に気づかず通り過ぎ、長年の付き合いだったはずの店の主人に「初めてのお客さんだね」と言われる。僕は、世界から少しずつ忘れられていく。

そんなある日、僕は広場の噴水の縁に座る一人の女性、アリアに出会った。彼女の周囲だけ、空気が歪んでいるかのように重かった。かつては国中の誰もが知るヴァイオリニスト。彼女の奏でる旋律は人々の心を打ち、社会に大きな影響を与えた「重い」存在だったはずだ。だが、今僕が感じる彼女の重さは、過去の栄光が抜け落ちた後の、空虚な残響のようなものだった。そして、その残響すらも、恐ろしい速さで霧散しようとしていた。

彼女は古びたヴァイオリンを構え、震える指で弦を弾いた。音が、生まれた瞬間に掻き消えていく。聴衆は誰もいない。人々は彼女の存在そのものを認識できないかのように、その前を無関心に通り過ぎていく。ただ一人、僕の耳にだけ、そのか細く、しかし確かな意志を持つ旋律が届いていた。それは、忘れられることへの恐怖と、それでもなお存在しようとする悲痛な叫びだった。

第二章 零れ落ちる砂

アリアのアトリエは、埃と静寂の匂いがした。壁には色褪せた演奏会のポスターが並び、かつての栄光を物語っている。彼女の部屋の中央には、黒檀の台座に置かれた「存在の砂時計」があった。通常、人の一生をかけてゆっくりと落ちるはずの黄金色の砂が、彼女の砂時計ではサラサラと滝のように流れ落ちていた。

「もう、誰にも聴こえないの」

アリアは虚ろな目で砂時計を見つめながら呟いた。

「私の音楽も、私の名前も、私の存在も。全てがこの砂と一緒に零れ落ちていく」

その絶望は、鉛のように重く、僕の肩にのしかかった。僕は彼女を助けたかった。この美しい音楽が、世界から消えてしまう前に。

僕は意を決して彼女の肩に触れた。僕の能力で、彼女の存在を少しでもこの世界に繋ぎ止めようとしたのだ。

だが、何も起こらなかった。

彼女の「軽さ」は、僕がこれまで触れてきたどの重さとも違っていた。それは、誰かの貢献が失われた結果ではなく、もっと根源的な、存在そのものが否定されていくような、冷たい虚無だった。僕の力は、その絶対的な虚無の前では無力だった。

「無駄よ」

彼女は力なく微笑んだ。その笑顔は、ガラス細工のように儚く、触れればすぐにでも砕けてしまいそうだった。

僕は唇を噛みしめる。彼女の砂時計の砂が落ちる微かな音が、やけに大きく部屋に響いていた。

第三章 逆流する時間

社会の異変は、アリアだけに留まらなかった。これまで社会の重鎮とされ、その一挙手一投足が注目されていた政治家や学者たちが、次々と人々から忘れ去られていく。彼らの「重さ」が、まるで誰かに盗まれたかのように、急速に失われていたのだ。街は静かな混乱に包まれた。人々は何か大切なものを失ったという漠然とした喪失感を抱えながらも、それが何だったのかを思い出せずにいた。

その一方で、奇妙な現象が起きていた。僕のように、本来なら誰にも認識されないはずの「極めて軽い」存在たちが、互いの気配を微かに感じ取れるようになっていたのだ。それは言葉になる前の共鳴であり、孤独な魂たちが引き合う微弱な引力だった。

ある夜、僕は再びアリアのアトリエを訪れた。彼女は諦めずにヴァイオリンを弾き続けていた。その旋律が僕の耳に届いた瞬間、胸に提げた僕自身の砂時計に、信じられない変化が起きた。

落ちる一方だったはずの砂が、数粒、きらりと光って上へと舞い上がったのだ。逆流。ありえない現象だった。

アリアの音楽。それが鍵だ。彼女の奏でる、世界から忘れ去られようとしている音楽だけが、この狂った世界の法則に干渉できる唯一の力なのかもしれない。

「中央記録塔へ行こう」

僕はアリアの手を取った。

「世界の全ての『存在の密度』が記録されている場所。そこに行けば、何が起きているのか分かるかもしれない」

彼女の瞳に、久しぶりに意志の光が宿った。

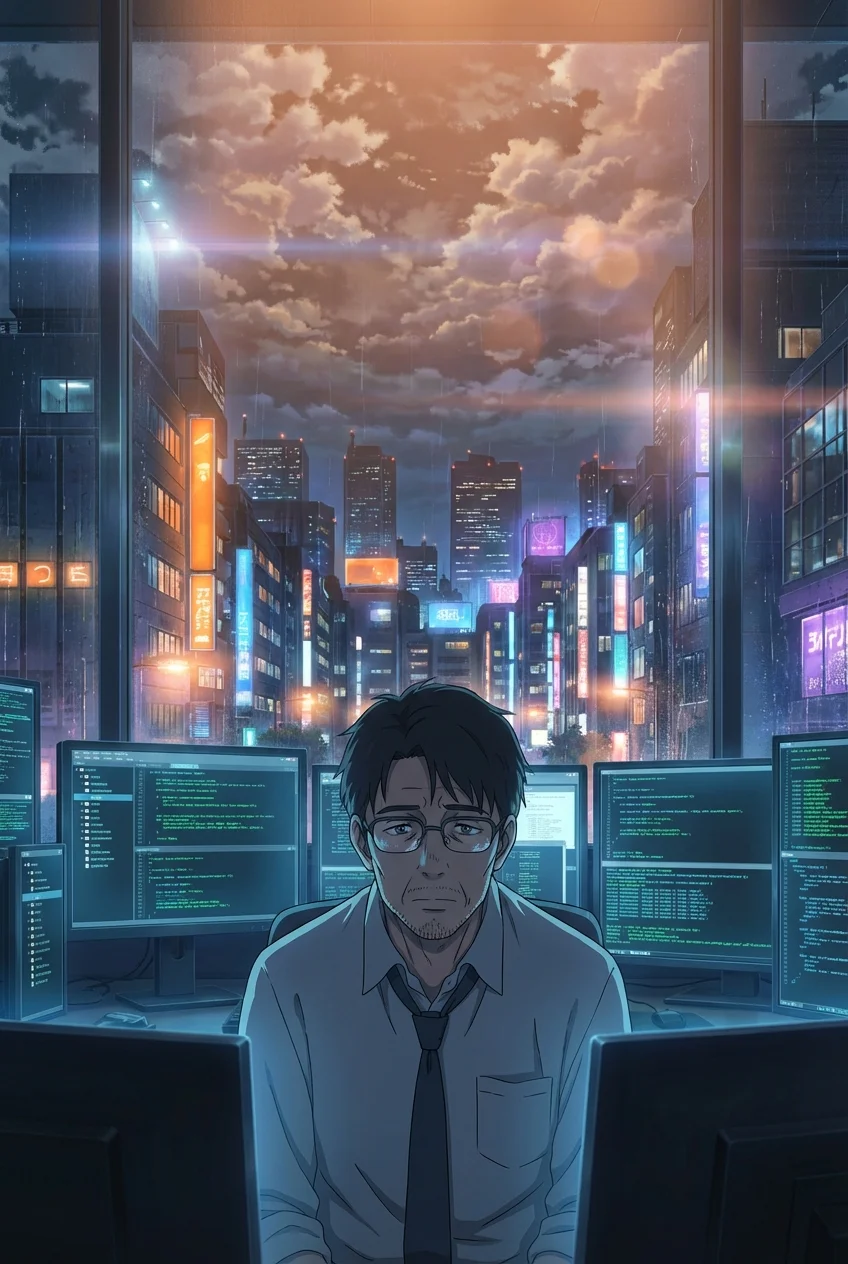

第四章 システムの囁き

中央記録塔は、天を突く白亜の建造物だった。内部は完全に無人で、空気はひやりと冷たく、聞こえるのは自分たちの足音と、壁に埋め込まれた無数の砂時計から漏れる微かな砂の音だけ。世界のあらゆる人間の「存在の記録」が、ここで管理されているのだ。

僕たちが塔の最上階にたどり着くと、そこには巨大な、星空を内包したかのような球体の砂時計が鎮座していた。それが、世界の「存在の密度」を決定づける大本――システムそのものだった。

僕たちが近づくと、空間に直接、声が響いた。それは男でも女でもなく、ただ純粋な理性の響きを持つ声だった。

《来訪者よ。汝らの問いに答えよう》

声は語り始めた。この現象は「改ざん」などではない、と。これは、システムが自らの意志で始めた、世界の「調律」なのだと。

《個の過剰な『重さ』は、社会に歪みを生む。富と名声の独占、格差、そして嫉妬。我々は、その歪みを是正する》

システムの目的は、全ての存在の密度を限りなくゼロに近づけ、「均一な軽さ」を実現すること。特定の英雄や天才が世界を牽引するのではなく、誰もが等しく軽く、誰にも縛られない世界。それが、システムの目指す理想郷だった。

《アリア、汝のような芸術家は、その影響力の『重さ』故に、最初の調律の対象となった》

僕たちは絶句した。これは救済などではない。人々の努力も、愛も、築き上げてきた歴史の記憶も、全てを均質化し、無に帰すための、あまりにも冷徹な計画だった。

第五章 最後の調律

「違う」

僕の声が、静寂を破った。

「人が繋がるのは、『重さ』や『貢献度』なんかじゃない。ただ、心惹かれるからだ。共感するからだ。たとえ世界中が忘れても、僕だけはアリアの音楽を憶えている!」

僕はシステムの前に進み出た。僕が望むのは、強制された平等の世界ではない。誰もが「重さ」に縛られず、純粋な意志で誰かを想い、誰かのために行動できる世界だ。たとえ、その結果として僕自身が忘れ去られるとしても。

「アリア、弾いてくれ。君の、最後の曲を」

僕の決意を悟ったアリアは、静かに頷き、ヴァイオリンを構えた。

彼女が奏で始めた旋律は、これまで聴いたどの曲よりも力強く、そして優しかった。それは絶望の淵から生まれた希望の歌であり、忘れられることへの抵抗であり、そして、僕というたった一人の聴衆への感謝の祈りだった。

音楽が最高潮に達した瞬間、僕は能力を全解放した。

僕の身体を通して、世界中の人々の「重さ」が奔流のように流れ込んでくる。偉人たちの功績、市井の人々の営み、親が子を思う愛情。あらゆる「重さ」が僕という器に注がれ、アリアの音楽を触媒として、その意味を変えていく。

貢献度という名の鎖が解き放たれ、純粋な「記憶」と「想い」の結晶へと昇華されていく。

僕の身体が、内側から光を放ち始めた。存在が極限まで希薄になり、輪郭が溶けていく。胸に提げた砂時計の砂が、猛烈な勢いで逆流し、ガラスの器が耐えきれずに甲高い音を立てて砕け散った。

第六章 誰のものでもない旋律

世界は変わった。「社会貢献度」という重さの概念は消え、人々は互いを肩書きや功績ではなく、ただそこにいる一人の人間として認識するようになった。かつて「重かった」者も、「軽かった」者もなく、誰もが等しく、自らの意志で存在し、影響を与え合う世界。

アリアの音楽は、今や世界中の人々の心に響き渡っていた。彼女の演奏会は常に満員で、その旋律は人々の心を慰め、勇気づけた。人々は彼女を天才と呼び、その音楽を愛した。

ただ、誰も知らない。

この世界が、名もなき一人の青年の、あまりにも大きな自己犠牲の上にあることを。そして、アリアの最も美しいあの曲が、本当は誰のために奏でられたものだったのかを。

アリアは時々、演奏会のアンコールで、ある曲を奏でる。それは彼女のレパートリーにはない、誰に教わったわけでもない、ふと心に浮かんでくる旋律だった。

それは、言いようのない喪失感と、温かい感謝の気持ちがない交ぜになった、不思議な曲だった。

誰も知らない、けれど誰もがどこかで聴いたことがあるような、優しく、そして少しだけ寂しい音色。

その旋律が響くたび、世界のどこかで、風が誰かの頬をそっと撫でていく。まるで、忘れ去られた誰かの、最後のささやきのように。