第一章 藍色の依頼人

桐生蒼十郎(きりゅうそうじゅうろう)の世界は、音に彩られていた。常人にはただの喧騒でしかない江戸の町のざわめきも、彼の眼には無数の絵の具をぶちまけたような色彩の洪水として映る。赤子の泣き声は朱の雫となり、行商の威勢の良い呼び込みは黄土色の飛沫を上げる。そして、人の心から発せられる声は、その感情の機微を映して千変万化の色を帯びるのだ。

かつて、彼はその異能を活かし、水戸藩で「神眼の蒼十郎」と謳われた剣術指南役であった。相手の殺気の音は刺々しい黒銀の色を放ち、剣が風を切る音は鋭い白刃の色を空に描く。彼は音の色を読み、敵の太刀筋を寸分違わず見切ることができた。だが、その力は彼を孤独にした。偽りの賞賛はくすんだ緑色に、隠された嫉妬は粘つく紫色に見え、人の心の裏側を否応なく覗き見てしまう能力は、彼から人を信じる心を奪っていった。ある事件を機に藩を辞した彼は、今や江戸の裏長屋で筆師として糊口をしのいでいる。彼の描く絵は奇妙だった。「亡き夫が碁を打つ音」「初孫が初めて笑った声」――客の記憶にある音を頼りに、その「色」を和紙の上に写し取るのだ。それは、過去の剣客としての自分を葬り去るための、静かな贖罪にも似ていた。

ある雨の日の午後、蒼十郎の侘び住まいの戸が静かに叩かれた。戸を開けると、粗末な着物をまとった一人の少女が、白杖を手に佇んでいた。年は十か十一ほど。光を宿さぬ瞳が、虚空を彷徨っている。盲目の少女だった。

「桐生様でいらっしゃいますか」

鈴を転がすような、しかし芯のある声。その声は、澄み切った瑠璃色をしていた。

「……いかにも。何の用だ」

「絵を描いていただきたく、参りました」

少女は深々と頭を下げた。彼女の心からは、悲しみを示す静かな藍色が、雨の日の紫陽花のように滲み出ている。

「何の音だ」

「兄が…斬られた時の、最後の音にございます」

蒼十郎の眉がぴくりと動いた。少女――小夜(さよ)と名乗った――の兄は、腕利きの同心だったが、ひと月前に辻斬りに遭い、命を落としたという。犯人は未だ見つかっていない。

「犯人を見つける手がかりが欲しいのです。兄を斬った刃の音、犯人の息遣い、兄の最後の声…その全ての色を、一枚の絵に写し取ってはいただけませんか」

盲目の少女が、音の色を描いてくれと頼む。その痛切な矛盾に、蒼十郎は胸を突かれた。過去の血生臭い記憶が、濁った赤錆色となって脳裏に蘇る。

「断る。俺はもう、人の死に関わる絵は描かん」

冷たく突き放し、戸を閉めようとした。だが、小夜は動かなかった。彼女の小さな唇が震え、その瞳があった場所から、一筋の涙がこぼれ落ちた。涙と共に、彼女の心から漏れ出た藍色の悲しみは、いっそう深く、濃く、蒼十郎の心を染め上げた。それは、彼がかつて藩を追われるきっかけとなった、友を救えなかった無念の色と、奇妙なほど似ていた。

「……分かった。一度だけだ」

ため息と共に吐き出した言葉は、自分でも驚くほど、諦念に満ちていた。

第二章 濁った真紅の記憶

事件が起きたのは、神田明神下の薄暗い裏通りだった。蒼十郎は小夜を伴い、その場所に立っていた。湿った土の匂い、どぶの淀んだ臭気。彼は目を閉じ、意識を研ぎ澄ませる。全ての音を遮断し、ひと月前の夜の残響に耳を澄ませた。

――ザッ、と草履が土を踏む音。警戒に満ちた橙色。

――ヒュッ、と空気を切り裂く刃の音。それは、ただの白刃の色ではなかった。血を吸った布のような、濁った真紅の色が、闇に一閃する。

――グッ、と呻き声。小夜の兄の命が零れる、儚い薄紫の色。

――そして、犯人の息遣い。獣のように荒く、しかし奇妙なほどに冷静な、深い闇にも似た黒の色。

蒼十郎は目を見開いた。額には脂汗が滲んでいる。あの濁った真紅の剣筋には、見覚えがあった。忘れるはずもない。それは、かつて彼がただ一人、友と認めた男の剣の色だったからだ。

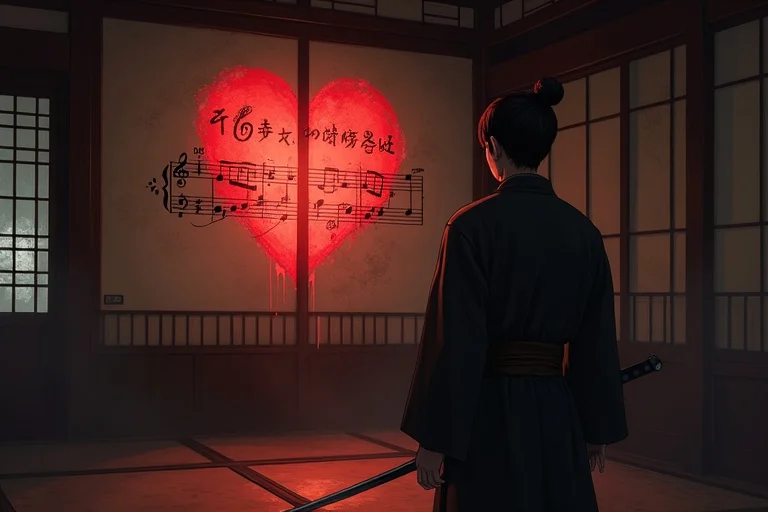

仕事場に戻った蒼十郎は、無心で筆を走らせた。記憶の中にある色彩を、和紙の上に叩きつけていく。一閃の濁った真紅、飛び散る薄紫の飛沫、そして背景に渦巻く犯人の黒い呼気。絵が完成に近づくにつれ、彼の心は冷たく凍てついていった。

「榊兵馬(さかきひょうま)…なぜお前が…」

榊兵馬。蒼十郎と同じ剣術道場に育ち、互いの技量を認め合った唯一無二の親友。蒼十郎が藩を辞した時、唯一引き留めようとした男。その彼が、なぜ。

蒼十郎は小夜に絵を見せることなく、榊が住むという屋敷を訪ねた。数年ぶりに会った榊は、以前よりも精悍さを増していたが、その眼の奥には深い影が宿っていた。彼の発する声の色は、淀んだ灰色で、蒼十郎にはその心の疲弊が見て取れた。

「何の用だ、蒼十郎。今さら俺に会いに来るとは」

「お前に訊きたいことがある。ひと月前、神田で同心を斬ったのはお前か」

単刀直入な問いに、榊の肩が微かに揺れた。彼の心から、動揺を示す赤黒い色が滲み出す。やがて彼は、諦めたように息を吐いた。

「…いかにも。俺が斬った」

あっけない肯定に、蒼十郎は言葉を失った。親友が、何の罪もない人間を斬り殺した。その事実が、鉛のように重くのしかかる。

「なぜだ!お前はそんな男ではなかったはずだ!」

蒼十郎が声を荒げると、榊は自嘲的な笑みを浮かべた。

「お前に何が分かる。お前は、その呪われた眼で世界を見て、一人で苦悩しているつもりだろうが…俺もまた、同じ地獄を生きている」

「何…?」

「お前と同じだ、蒼十郎。俺にも視える。音の色が」

榊の告白は、雷鳴となって蒼十郎の頭を打ち抜いた。

第三章 交錯する色彩

榊が見る世界は、蒼十郎のそれとは似て非なるものだった。蒼十郎が音を純粋な色彩として捉えるのに対し、榊の見る色は常に歪み、不快な斑模様を伴っていた。人の笑い声は腐った肉のようなまだら模様に見え、鳥のさえずりはガラスの破片のような鋭い光に見える。彼の世界は、絶え間ない不協和音の色彩で満たされていた。

「俺にとって、この力は呪いでしかない。この世界は、醜い色の汚物だ。だから俺は、剣の道で全てをねじ伏せようとした。無意味な色など見えなくなるほど、己を鍛え上げようと…」

榊は、その力を藩の重役である大槻主膳(おおつきしゅぜん)に見出された。大槻は榊の心の闇を利用し、彼を藩の意に沿わぬ者を消すための「影の刃」として使っていたのだ。小夜の兄は、大槻が関わる藩の不正の証拠を掴み、榊に助力を求めてきた。だが、既に大槻の呪縛から逃れられなくなっていた榊は、口封じのために彼を斬るしかなかった。

「お前を藩から追い出したのも大槻だ。奴は、お前の清すぎる眼を恐れたのだ。藩の不正や俺の汚れを、お前が『色』で見抜くことをな」

全ての点が、線で結ばれた。蒼十郎が藩を追われたのも、榊が闇に堕ちたのも、小夜の兄が殺されたのも、全ては大槻の仕組んだことだった。自分と同じ苦しみを抱えた友が、すぐ側にいた。それに気づかず、孤独に苛まれていたのは自分だけではなかったのだ。蒼十郎の心に、後悔と、友への憐れみと、そして大槻への燃え盛るような怒りの色が、激しく渦巻いた。

「榊、お前の見る色は、呪いではない。お前自身の心の色が、そう見せているだけだ」

蒼十郎は静かに言った。

「俺は行く。全ての穢れを断ち切るために」

彼は背を向け、大槻の屋敷へと向かった。その背中に、榊の戸惑いに満ちた灰色の声がかけられたが、蒼十郎は振り返らなかった。

大槻の屋敷は、偽りと欲望のどす黒い色で満ちていた。蒼十郎の来訪を予期していたのか、屋敷内には数多の刺客が待ち構えていた。

「桐生蒼十郎!その異能、ここで潰してくれるわ!」

大槻の甲高い声は、油のような粘ついた黄色となって響く。

四方から襲いかかる刺客たち。怒号、剣戟の音、悲鳴。かつてならば蒼十郎を苛んだであろう音の洪水が、今は彼の味方だった。彼は目を閉じ、色の奔流の中から、純粋な殺意を放つ黒銀の色だけを拾い上げる。鞘走りの音は白銀の糸となり、肉を断つ音は鮮血の紅い花となる。舞うように、歌うように、蒼十郎の剣は色彩を奏で、刺客たちを次々と薙ぎ払っていった。

全ての雑音が消え、静寂が訪れた時、彼の前に立ったのは榊だった。その手には刀が握られ、その瞳は虚ろな闇を宿していた。大槻が最後の切り札として、彼を差し向けたのだ。

「斬れ、榊!そいつを斬れば、お前は呪いから解放される!」

大槻の醜い黄色の声が響く。榊の剣が、あの濁った真紅の色を纏って蒼十郎に襲いかかった。キィン、と二人の刃が交錯し、眩いばかりの火花の色が散る。それは、二人の魂の対話だった。蒼十郎は、榊の剣から放たれる色の奥に、彼の叫びを聞いた。助けてくれ、と叫ぶ、深い紫色の悲しみの音を。

「榊!眼を開け!お前の色を見ろ!」

蒼十郎は榊の剣を弾き飛ばし、その懐に飛び込んだ。刀を捨て、拳で榊の胸を打つ。

「お前の剣の色は、ただ赤く濁っているだけではない!その奥に、お前自身の悔恨の色がある!お前が斬った者たちへの悼みの色がある!それから目を背けるな!」

蒼十郎の言葉は、澄んだ青い光となって榊の心を貫いた。榊の瞳から光が戻り、彼はその場に崩れ落ちた。

「俺は…俺は…」

その時、背後で大槻が短刀を抜く気配がした。卑劣な金の光。だが、それが蒼十郎に届くことはなかった。榊が最後の力を振り絞り、投げつけた脇差が大槻の腕を貫いていた。

「…終わりだ、大槻」

榊の静かな声が、屋敷に響き渡った。

第四章 心音の絵

事件は、榊の自白によって幕を閉じた。大槻の不正は全て明るみに出て、藩は大きく揺れた。榊は罪を償うため、自らお縄についた。牢へ向かう彼の背中から聞こえる声は、もう淀んだ灰色ではなかった。雨上がりの空のような、静かで透明な色をしていた。

数日後、蒼十郎は完成した一枚の絵を携え、小夜の元を訪れた。彼が差し出した和紙の上には、濁った真紅も、おぞましい黒もなかった。そこに描かれていたのは、ただ一面の、暖かく、そして穏やかな黄金色の光だった。

「これは…?」

小夜が不思議そうに尋ねる。

「お前の兄上が、最後に心に抱いていた色だ。それは、斬られた苦痛の色ではない。犯人への憎しみの色でもない。ただ、残していくお前を案じ、お前の幸せを願う…優しい心の音の色だ」

盲目の小夜には、絵を見ることはできない。だが、彼女は震える手でそっと和紙に触れた。指先で、絵の具のわずかな凹凸を確かめるように。やがて、彼女の頬を涙が伝った。

「…聞こえるようです。兄様の音が…。とても、温かい音…」

その言葉を聞いた瞬間、蒼十郎は、自分のこの異能が、初めて人を癒す力になったことを知った。人を斬るためでも、人の心を暴くためでもない。ただ、誰かの心を救うために、この力は在るのかもしれない。

蒼十郎は江戸を去ることにした。筆とわずかな荷物だけを背負い、彼は東海道を下っていく。もう、音の色に苛まれることはない。行き交う人々の声、鳥のさえずり、川のせせらぎ。それら全てが、世界を構成する美しい色彩の交響曲に聞こえた。彼は、この力を必要とする誰かのために、人々の「心音の絵」を描く旅に出るのだ。彼の歩む先には、まだ名もなき無数の色彩が、朝陽のように広がっていた。