第一章 記憶の修復師

蓮見朔太郎の工房は、時の流れに取り残されたかのような静寂に包まれていた。磨き抜かれた真鍮の輝き、木材の古艶、そして様々な年代の記憶を宿す無数の欠片たちが、薄暗い空間にひっそりと息づいている。朔太郎は、40代にしては若々しい顔立ちだが、その眼差しには、人には見えぬものを識る者の深い諦念と、どこか少年のような好奇心が混在していた。彼は骨董品修復師だが、その手には人には知られざる秘密の力が宿っていた。長年触れられずにいた古い物体に、深く集中して触れると、その物体が最後に「見ていた」情景を追体験できるのだ。それは視覚的な情報のみで、音も匂いも、そして人の感情も伴わない。ただの「ものが見た風景」。そのため、時に真実から遠く、時に人を惑わす曖昧な情報でしかなかった。

その日、工房のドアベルが、鈴を鳴らすように澄んだ音を立てた。現れたのは、背筋の伸びた白髪の老紳士、佐伯。彼の手に抱えられていたのは、見事な細工が施された、しかし経年劣化で動きを止めた古いオルゴールだった。

「どうか、これを直していただきたい。亡き妻の形見なのです」

佐伯の声は静かだったが、その瞳には深い悲しみが宿っていた。朔太郎はオルゴールを丁寧に受け取った。精巧な真鍮製のゼンマイ、くすみ始めた木製の筐体。ずっしりとした重みが手のひらに伝わる。

佐伯が語る。「妻は、半年前の事故で……突然逝ってしまいました。このオルゴールは、妻が最期に手にしていたものだと、友人から聞きました。」

朔太郎は静かに頷き、オルゴールのゼンマイに指を滑らせた。その瞬間、彼の視界は白く霞んだ。次に開かれた時、彼の意識は、工房の壁を透過し、まるでレンズを覗くように、オルゴールの「目」が見ていた世界に没入していた。

古びた書斎だった。床に敷かれたペルシャ絨毯の模様、壁一面に並ぶ重厚な革装丁の本、机の上にはインクの染みが残る木製のペン立て。窓の外は、燃えるような夕焼けが空と大地を二分し、部屋の奥までオレンジ色の光を投げかけていた。視覚は鮮明なのに、五感の全てが麻痺しているような感覚。風の音も、鳥のさえずりも、そして人の気配も、何一つ感じられない。ただ、情景だけが静かにそこにあった。まるで時間が永遠に止まった一枚の絵画のようだった。

朔太郎の心に、言いようのない不穏な感覚が広がった。それは美しく、しかし底知れない孤独を宿した景色だった。佐伯が言う「事故死」という言葉と、この完璧すぎる静寂との間に、深い隔たりがあるように感じられた。

意識がゆっくりと身体に戻る。朔太郎は深呼吸をし、佐伯に向き直った。「確かに、このオルゴールは何かを見ていました。しかし、それはただの情景です。人の感情までは、私には読み取れません。」

佐伯は、まるで何かを期待していたかのように、がっくりと肩を落とした。「そう、ですか……やはり、そうですよね。無理を言って申し訳ありません。」

その悲痛な表情に、朔太郎は胸を締め付けられた。彼は、ただの「ものが見た景色」では、失われた人の心までは届かないことを知っていた。しかし、この老紳士の絶望を前に、このまま引き下がるわけにはいかない気がした。このオルゴールが最後に見た情景には、きっと、佐伯が知るべき何かが隠されている。そう直感した。

第二章 静止画の裏側

佐伯から美鈴の生前の話を聞き、朔太郎はオルゴールが見せた情景を脳裏に焼き付けながら、彼女の足跡を辿り始めた。佐伯は美鈴が社交的で、多くの友人に囲まれていたと語った。しかし、朔太郎が美鈴の友人と称する何人かに会ってみると、彼らの語る美鈴像はどこか画一的だった。「いつも笑顔で、優しくて、人を気遣う素敵な女性でした」。表面的な賛辞は溢れるが、深い部分で彼女と繋がっていたかのような印象を受ける者は、一人もいなかった。

「ものが見た景色」は、あくまで静止した情景だ。人の感情を伴わない。それはまるで、絵の具で描かれた世界を見るようだった。朔太郎は、このもどかしい限界と常に闘っていた。どんなに鮮明な景色が見えても、その背後にある「なぜ」を知ることはできない。

朔太郎は佐伯の許可を得て、美鈴の遺品にも触れてみた。彼女の遺された品々は、どれもきちんと整理されており、几帳面な人柄を伺わせる。古びた日記帳を手に取った。丁寧に書かれた文字は、確かに彼女の日常を綴っていたが、心の奥底に秘められた感情の吐露はどこにもない。そこには、常に穏やかな美鈴の姿だけがあった。

次に手に取ったのは、読みかけの本だった。栞が挟まれ、ページの一部が少し色褪せている。朔太郎は、その本にゆっくりと触れた。再び、彼の視界が白く霞む。

今度見えた情景は、驚くほどオルゴールのものと酷似していた。同じ古びた書斎、同じ夕焼け。ただ、机の上の本は閉じられ、部屋の奥には、わずかに開いたドアから光が漏れている。そして、オルゴールの時には気付かなかった「誰かの影」が、書斎の隅、本棚の向こう側に、一瞬だけ映り込んだ。ぼんやりとしていて、性別も年齢も判別できない影。しかし、その影の存在が、書斎の静寂に新たな意味を与えるかのようだった。

朔太郎は、その影の存在に強く心を惹かれた。オルゴールが見せた完璧な静寂が、読みかけの本が見せた影によって、少しだけ揺らいだように感じられたのだ。この影は一体誰なのか。そして、この影の存在が、美鈴の「事故死」とどう繋がるのか。ものが見た景色は、直接的な感情を教えてはくれないが、その情報が重ね合わされることで、少しずつ真実の輪郭が浮かび上がってくる。朔太郎は、この曖昧なヒントを頼りに、さらに深く美鈴の過去へと足を踏み入れていく決意を固めた。

第三章 描かれた孤独

読みかけの本が映し出した「誰かの影」。そのぼんやりとした存在が、朔太郎の探求心をさらに掻き立てた。彼は、佐伯から美鈴が生前、絵画教室に通っていたことを聞き出す。もし、あの書斎がアトリエのような場所だったとすれば、あの影は美鈴の友人か、あるいは講師かもしれない。

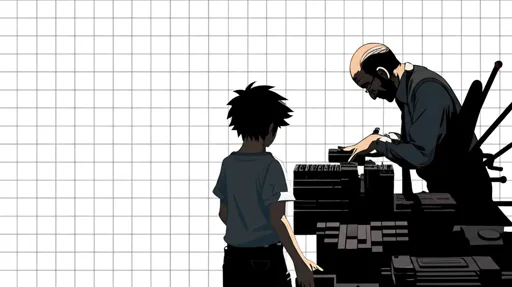

朔太郎は、美鈴が通っていたという絵画教室を訪ねた。そこで出会ったのが、講師の藤堂という男性だった。白髪交じりの髪に、絵の具の染みがついた作業着。彼の眼差しは、鋭くも温かいものだった。

朔太郎が美鈴の絵について尋ねると、藤堂は静かに語り始めた。「佐伯美鈴さん……彼女は素晴らしい才能の持ち主でした。色使いに独特の感性があり、特に光の表現が秀逸だった。いつも笑顔で、周りを明るくする方でしたが、私は彼女の絵から、時折、深い孤独を感じ取ることがありました。」

藤堂は、美鈴が最期に描いていた未完成の絵を朔太郎に見せた。大きなイーゼルに立てかけられたそのキャンバスは、まだ途中の段階だったが、朔太郎は息を呑んだ。描かれているのは、まさにオルゴールと読みかけの本が見せた情景そのものだった。古びた書斎、壁一面の本棚、そして窓の外に広がる燃えるような夕焼け。しかし、決定的に異なる点があった。絵の中心、机の上のペン立ての傍らに、一輪の「枯れた花」が描かれていたのだ。その花は、まるで全ての光を吸い込んだかのように、沈んだ色合いで、しかし絵全体の中で圧倒的な存在感を放っていた。

朔太郎は、オルゴールが見せた「完璧な静寂」の書斎には、この枯れた花はなかったことを思い出す。ものが見た景色は、客観的な情景に過ぎない。しかし、人が描く絵には、描いた者の感情が込められる。この枯れた花は、美鈴の内面を表しているのではないか。

藤堂は言った。「彼女は、この花について何も語りませんでした。ただ、『これは、私自身です』と、一度だけ。」

朔太郎は再び工房に戻り、今度は集中してオルゴールを手のひらに乗せた。藤堂の言葉と、美鈴の絵が、彼の意識に深く影響を与えている。もう一度、あの書斎の情景に入り込む。夕焼けに染まる書斎。棚に並ぶ本。しかし、今度は視点がほんのわずかに、以前とは異なっていた。まるで、オルゴールが置かれた机の、もう少し奥の方から見ているような。

その時、朔太郎の目に、机と本棚の隙間、床の小さな窪みに、わずかに光を反射して輝くものが映り込んだ。小さな「銀の髪飾り」だった。繊細な彫刻が施された、華奢な髪飾り。それは、佐伯が以前、美鈴に初めて贈ったプレゼントだと語っていたものだ。美鈴がいつも大切にしていた、と。

オルゴールが見た景色には、美鈴が描いた「枯れた花」はなかった。しかし、その景色の中には、彼女が最期に意図的に残したであろう「銀の髪飾り」があった。二つの情報が交差する。一つの「もの」が客観的に見た風景と、一人の人間が主観的に描いた風景。その間に隠された真実が、朔太郎の中で、徐々に、しかし確実に、輪郭を現し始めていた。

第四章 真実の色彩

朔太郎は、佐伯に美鈴の絵と、書斎の床に落ちていた銀の髪飾りのことを伝えた。佐伯の顔色はみるみるうちに青ざめ、彼の瞳の奥に、長く隠し続けてきた秘密の動揺が走った。

「あの絵を……あの髪飾りを、あなたが……」

佐伯は、震える声で朔太郎に語り始めた。その言葉は、朔太郎がこれまで集めてきた「ものが見た景色」と、「人が描いた感情」の全てを繋ぎ合わせ、美鈴の人生の真実を、あまりにも鮮やかな色彩で描き出した。

美鈴は、長い間、不治の病と闘っていた。それは、徐々に身体を蝕み、やがて記憶をも奪い去る、残酷な病だったという。笑顔の裏に隠された孤独、それは、自分が自分であるうちに、尊厳を保ったまま人生を終えたいという、切なる願いだった。

「美鈴は……『私が私でなくなる前に、穏やかに終わりたい』と、私に告げました。私は、彼女の苦しみを誰よりも理解していました。だから、その願いを、最期まで尊重することを選んだのです。」

佐伯の目から、大粒の涙が溢れ落ちた。美鈴の「事故死」は、彼が世間に語った偽りだった。オルゴールが見せた書斎の情景は、美鈴が絵を描き終え、最期にオルゴールを手に取り、人生の終わりを静かに受け入れ、自らの意志で幕を下ろした瞬間だったのだ。

枯れた花。それは、美鈴自身の生命の終わりを象徴する一方で、それでもなお、尊厳と美しさを保ちたいという、彼女の最期の願いを表していた。そして、床に落ちていた銀の髪飾り。それは、夫である佐伯への、無言のメッセージだった。記憶が失われ、自分が自分ではなくなるとしても、あなたへの愛だけは、決して変わらない。最期まであなたを想っていたという、形見のメッセージだったのだ。

朔太郎は、衝撃に言葉を失った。ものが見た客観的な情景だけでは、決して知り得なかった真実の感情が、今、彼の心に深く響き渡る。それは、絶望と苦しみの中からの選択でありながら、深く、そして限りない愛情と配慮に満ちた、美鈴の最後の意思表示だった。

朔太郎の能力は、あくまで「ものが見た風景」を追体験するに過ぎなかった。人の心の奥底にある感情、その背景にある深い物語は、直接読み取ることはできない。しかし、その「もの」が記録した客観的な情報と、残された人々の感情、そして何よりも「人」が表現した真実の言葉が結びつくことで、初めてその全貌が明らかになる。朔太郎は、自身の能力の限界と、人間の心の複雑さ、そしてその中に秘められた愛の深さを痛感した。美鈴は、決して孤独ではなかった。彼女の選択は、愛する夫への最期の優しさだったのだ。

第五章 形見の旋律、新たな意味

朔太郎は、オルゴールの修復作業を終えた。精緻な真鍮の歯車は滑らかに噛み合い、くすんでいた木製の筐体は、磨き上げられて深みのある艶を取り戻している。彼はゆっくりとゼンマイを巻き、そっとスイッチを押した。

優しく、しかし確かなメロディが、静寂の工房に響き渡る。その音色は、美鈴の穏やかな笑顔を、そしてその奥に秘められた芯の強さを思わせた。

朔太郎は佐伯の元を訪れ、修復されたオルゴールを差し出した。

「佐伯さん。このオルゴールが、美鈴さんの最期の願いを、私に語ってくれました。」

朔太郎は、美鈴がどれほど佐伯を愛し、最期まで彼への配慮を忘れなかったか、そして自身の尊厳を守ろうとしたかを、心を込めて語った。それは、単なる事実の羅列ではなく、朔太郎が美鈴の物語を通して感じ取った、深い愛情と理解の言葉だった。

「美鈴さんは、あなたへの愛を、決して忘れていなかった。そして、あなたへの配慮を最期まで持ち続けていた。このオルゴールは、その愛の旋律を、今も奏でています。」

佐伯は、オルゴールを両手で受け取り、深く頷いた。彼の目から再び涙が溢れたが、今度は悲しみだけではなかった。それは、深い理解と、愛する妻の真意を知った安堵の涙だった。彼はオルゴールをそっと胸に抱きしめ、その旋律に耳を傾けた。

朔太郎は、自分の能力が、単に過去を「覗き見る」だけの力ではないことを悟った。それは、「もの」に残された痕跡を手がかりに、失われた感情の橋渡しをする力であり、沈黙した「声なき遺言」を、現代に生きる人々に伝える使命なのだと。彼は、美鈴の物語を通して、自分自身の人生の意味を再定義した。

工房に戻った朔太郎は、再び静かにオルゴールの旋律に耳を傾けた。その音色は、佐伯と美鈴の深い絆の歌であり、そして、世界中のあらゆる人々の心に秘められた、言葉にならない感情の歌のようだった。

「もの」は沈黙しているが、確かに感情の痕跡を宿している。その痕跡を読み解き、真の声を伝えること。それが、彼のこれからの仕事なのだろう。朔太郎は、窓の外の夕焼けに目を向けた。その光は、書斎で美鈴が見た夕焼けと同じ色をしている。彼は、これからも「声なき遺言」を紡ぎ続けていく決意を胸に、静かに瞳を閉じた。